Одним из главных направлений повышения эффективности подземной добычи угля является дальнейшее развитие процессов добычи угля и гидравлической технологии, которая отличается поточностью и малооперационностью, возможностью обеспечения процесса угледобычи без постоянного присутствия людей в забое.

Углубление горных работ и связанное с этим возрастание горного давления явились причиной несоответствия параметров систем разработки и выемочной техники изменившимся горногеологическим условиям.

По данным ВНИМИ при глубинах разработки свыше 300 м большинство пластов Кузбасса становятся опасными по горным ударам, что не позволяет применять короткозабойные системы разработки с оставлением целиков угля.

В настоящее время повышение производительности гидравлического разрушения осуществляется учеными научно-исследовательских институтов в направлении: увеличения давления и расхода воды, оптимизации параметров систем разработки, разработки гидромониторов с тонкими пульсирующими струями.

Для отработки пластов применяются лавы с механизированными комплексами и гидротранспортом, короткозабойные (до 10—15 м) системы разработки с механогидравлической и гидромониторной выемкой. Созданные гидромониторы ГМДЦ-ЗМ, 12ГД работают при давлении воды 10—12 МПа с расходом 180—400 м3/ч. Следует отметить, что процесс гидравлической выемки не стабилен; производительность колеблется от 2—3 до 120—150 т/ч. Дальнобойность струи, как правило, не превышает 6—9 м. Одним из существенных недостатков является высокая энергоемкость гидравлического разрушения, превышающая в несколько раз энергоемкость механического разрушения.

Устранение отмеченных недостатков ведется в направлении создания гидромониторов с повышением давления до 16 МПа. Разработаны импульсные двуствольные гидромониторы ГЦ-4, УВП-1, ГПИ, механогидравлические комбайны МГК. Ведутся исследования по созданию робота для гидроотбойки АГА.

Совершенствование подземной гидравлической добычи ведется и за рубежом, в таких странах, как Канада, Япония, КНР, США, ФРГ, Англия, ПНР и др. Общий объем угля, добываемого на зарубежных гидрошахтах, составляет 12—20 млн т/год. При этом на пластах с углами падения от 15 до 70° и мощности от 1,6 до 16 м достигнуты высокие нагрузки на очистной забой и производительность труда рабочего по участку.

Повышение производительности гидроотбойки за счет увеличения давления и расхода воды, как показывают расчеты, не позволяет достигнуть существенного увеличения нагрузки. Так, при отбойке угля гидромонитором с насадкой, удаленной от плоскости забоя на расстояние 1 м, повышение давления с 10 до 16 МПа позволило увеличить производительность гидроотбойки всего в 1,4—2,0 раза, при этом возрастают энергозатраты на разрушение.

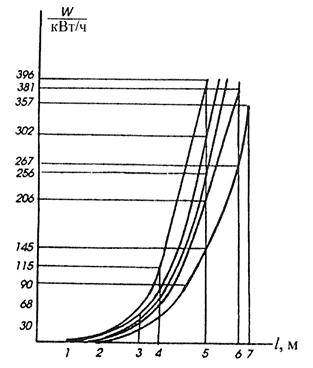

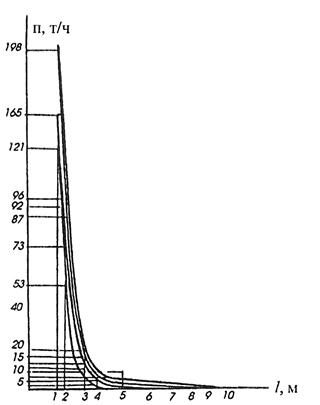

Выполненные расчеты показывают, что наиболее влияющим на производительность гидравлического разрушения фактором является расстояние от насадки гидромонитора до разрушаемого забоя. Приведенные на рис. 8.1, 8.2 зависимости свидетельствуют об ухудшении всех показателей, характеризующих процесс гидравлического разрушения с удалением насадки гидромонитора от забоя.

Таким образом, наиболее эффективным направлением, позволяющим в десятки раз повысить производительность гидроотбойки, снизить энергоемкость гидроразрушения в несколько раз, повысить консистенцию пульпы, является приближение гидромонитора на оптимальное расстояние к забою. Это может быть достигнуто за счет его перемещения за разрушаемым забоем с оптимальной скоростью. При этом должны быть созданы новые технологические схемы очистной выемки, установлены оптимальные параметры струеформирующих аппаратов и скорости их перемещения. Основное оборудование для этого — технологические схемы на основе гидромониторных агрегатов.

|  | |

| Рис. 8.1. Зависимость удельной энергоемкости гидромониторной отбойки от расстояния насадки до забоя | Рис. 8.2. Зависимость гидромониторной выемки угля от расстояния насадки до забоя |

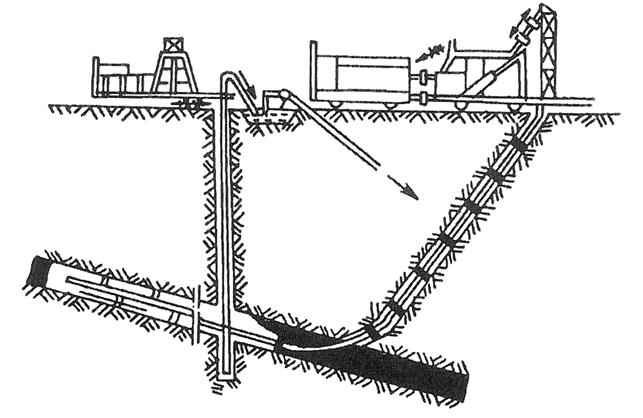

Технологическая схема гидродобычи угля с помощью самоходного скважинного гидромониторного агрегата показана на рис. 8.3.

Рабочим органом гидромониторного агрегата служит струя высокого давления, которая осуществляет разрушение полезного ископаемого. Выемка агрегатом ведется в затопленном объеме, когда плотность материала струи больше плотности среды.

Основные параметры гидроагрегатной струи — скорость вылета струи, расход жидкости и диаметр насадки.

Нормальная нагрузка на разрушаемый слой угольного пласта определяется из выражения

(2.49)

(2.49)

где q — ускорение свободного падения, м/с2; γп — плотность вышележащих горных пород, кг/м3.

Рис. 8.3. Технологическая схема гидродобычи угля с помощью самоходного скважинного агрегата

Поровое давление

(2.50)

(2.50)

где  — плотность грунтовых вод, кг/м3.

— плотность грунтовых вод, кг/м3.

Сопротивление сдвигу водонасыщенных пород

, (2.51)

, (2.51)

где  — коэффициент сцепления пород, Па; φ— угол внутреннего трения для пород, град.

— коэффициент сцепления пород, Па; φ— угол внутреннего трения для пород, град.

Минимальная удельная сила удара струи, достаточная для разрушения угольного пласта:

(2.52)

(2.52)

Давление воды на входе в насадку

Р0 = Р – ∆Рс + γxqН – ∆Рг, Па, (2.53)

где Р — давление рабочей жидкости, развиваемое насосом, Па; ∆Рс — потери давления в сети, ориентировочно;

∆Рс = (0,020 ÷ 0,050)∙106, Па; (2.54)

γх — плотность рабочей жидкости, кг/м; ∆Рг — потери давления в насадке гидравлического агрегата, определяются ориентировочно;

∆Рг = (0,4 ÷ 0,7) ∙ 106, Па. (2.55)

Начальная скорость истечения струи

(2.56)

(2.56)

где Ψ — коэффициент скорости, принимается Ψ = 0,92 ÷ 0,96.

Расход воды определяется по формуле

(2.57)

(2.57)

где α — коэффициент сжатия струи; принимается равным 1; dн — диаметр насадки гидроагрегата, м.

Коэффициент структуры потока струи

(2.58)

(2.58)

где п — опытная величина, определяемая из соотношения в зависимости от значения Р гидр.

Р гидр, МПа..................... 0,4 0,8 1,2 1,6 2,0

п..................................... 1,87 1,47 1,00 0,56 0,20

Расстояние от насадки до забоя, на котором возможно разрушение породы:

(2.59)

(2.59)

Производительность гидравлического разрушения для условий Кузбасса определяется по формуле Н.Ф. Цяпко:

(2.60)

(2.60)

где А — опытный коэффициент, принимаемый обратно пропорционально коэффициенту крепости угля в диапазоне значений

f = 0,8 ÷ 1,2 от А = 1,2 ÷ 1,7.

Пример. Апсатское месторождение каменного угля расположено на территории Каларского района Читинской области. Максимальная угленасыщенность нижнего горизонта отмечается на северном, восточном и юго-восточном флангах, где он содержит от 3 до 14 угольных пластов рабочей мощности. Глубина залегания на выходах пласта под наносы колеблется от 40 до 80 м, коэффициент сцепления С0 = 6000 Па, плотность покрывающих пород γп = 2300 кг/м3, а угол внутреннего трения φ = 30°. Плотность грунтовых вод γв = 1030 кг/м3. Для выемки угольного пласта применяют скважинный гидромониторный агрегат с диаметром насадки d н = 0,022 м, плотностью рабочей жидкости

γрж = 1000 кг/м3 и давлением, создаваемым центробежным насосом Р = 2,5 ∙ 106 Па. Требуется подсчитать: минимальную длину струи, расход воды и производительность скважинного гидравлического агрегата.

Решение. 1. Нормальная нагрузка на разрушаемый слой

σ = γп qH = 2300 ∙ 9,81 ∙ 50= 11,28 ∙ 105 Па.

2. Поровое давление

Р гидр = γв qH = 1050 ∙ 9,81 ∙ 50= 5,05 ∙ 106 Па.

3. Эффективное напряжение

σэ = σ – Р гидр = 11,28 ∙ 105 – 5,05 ∙ 105 = 6,23 ∙ 105 Па.

4. Сопротивление сдвигу

τs= 6000 + 6,23 ∙ 105 ∙ tg30° = 3,65 ∙ 105.

5. Давление воды на входе в насадку

Р0 = 2,5 ∙ 106 – 3,5 ∙ 104 + 1000 ∙ 9,81 ∙ 50 – 5,05 ∙ 105 = = 2,46 ∙ 106 Па.

6. Начальная скорость истечения струи

7. Расход воды

8. Коэффициент структуры потока струи

9. Расстояние от насадки до забоя

10. Производительность гидравлического разрушения

2015-03-20

2015-03-20 2523

2523