Приборы с чувствительным элементом в виде гофрированных мембран, мембранных коробок и мембранных блоков применяют для измерения небольших избыточных давлений и разрежений (манометры, напоромеры и тягомеры), а также перепадов давления (дифманометры). Величина прогиба мембраны является сложной функцией действующего на нее давления, ее геометрических параметров (диаметра, толщины, числа и формы гофров), а также модуля упругости материала мембраны. Число, форма и размеры гофра зависят от назначения прибора, пределов измерения и других факторов. Гофрировка мембраны увеличивает ее жесткость, т. е. уменьшает прогиб при одинаковом давлении. Из-за сложности расчета в большинстве случаев характеристику мембраны подбирают опытным путем.

Для увеличения прогиба в приборах для малых давлений (разрежений) мембраны попарно соединяют (сваркой или пайкой) в мембранные коробки, а коробки — в мембранные блоки. Мембранные коробки могут быть анероидными (см. рис. г) и манометрическими (рис. д). Анероидные коробки, применяемые в барометрах и барографах, герметизированы и заполнены воздухом или каким-либо газом при малом давлении, обычно 1,33 Па.

Деформация анероидной коробки происходит под действием разности давления окружающей ее среды и давления в полости коробки. Так как давление в полости коробки очень мало, то можно считать, что ее деформация определяется атмосферным давлением. Деформация анеронднон или манометрической коробки равна сумме деформаций составляющих ее мембран.

Пружинно-мембранные приборы (рис. з) отличаются от описанных тем, что мембрана, воспринимающая давление, выполнена из гибкого материала (вялая мембрана), а давление уравновешивается цилиндрической винтовой пружиной. Гибкие мембраны обычно изготовляют из резины с тканевой основой, ткани с газонепроницаемой пропиткой или особых пластмасс. Вялые мембраны применяют в тягомерах, напоромерах, тягонапоромерах и диф- манометрах. Неметаллические мембраны, как правило, снабжают жестким центром.

К недостаткам мембранных приборов относятся небольшой ход подвижного центра чувствительного элемента, значительное отклонение жесткости мембраны от расчетной и трудность регулирования жесткости мембран. Эти недостатки мембранных чувствительных элементов устраняются в приборах, построенных по схеме силовой электрической или пневматической компенсации (см. рис).

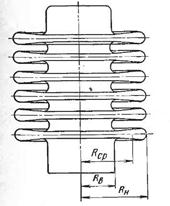

Чувствительным элементом сильфонных приборов является цилиндрический тонкостенный сосуд с кольцевыми складками (гофрами), называемый сильфоном (рис.). Сильфоны изготовляют из латуни, бериллиевой бронзы и коррозионно-стойкой стали (обычно марки 12Х18Н9Т). При действии нагрузки (внешнего

или внутреннего давления) длина сильфона изменяется, увеличиваясь или уменьшаясь в зависимости от направления приложенной силы.

В пределах рабочего диапазона давлений деформация сильфона приблизительно

пропорциональна действующей силе, т. е. характеристика силь- фона близка к линейной. В пределах прямолинейной характеристики отношение действующей силы к вызванной ею деформации постоянно и называется жесткостью сильфона. Для перехода от характеристики по нагрузке к характеристике по давлению вводят понятие «эффективная площадь сильфона» 5,ф.

Эффективную площадь сильфона определяют как отношение силы F к давлению р: s3ф = Ftp. Радиус эффективной площади, как показывает опыт, весьма близок среднему радиусу сильфона, т. е. Rcр = (RH + RB)/2 и = nRlр, где RH и RB — наружный и внутренний радиус сильфона.

Существенными недостатками сильфонов являются значительный гистерезис и некоторая нелинейность характеристики. Для увеличения жесткости, уменьшения влияния гистерезиса и нелинейности часто внутрь сильфона помещают винтовую цилиндрическую пружину. В этом случае характеристика сильфона изменяется, так как к жесткости сильфона добавляется жесткость пружины. Жесткость пружины обычно в несколько раз превышает жесткость сильфона, благодаря чему резко уменьшается влияние гистерезиса сильфона и некоторой нелинейности его характеристики.

Расчетные формулы основных размеров сильфонов весьма сложны и не всегда подтверждаются опытом. Обычно диаметр сильфонов в пределах 20—80 мм; рабочий ход сильфонов 5—10 мм. Относительно большой рабочий ход сильфонов позволяет применять их в самопишущих приборах.

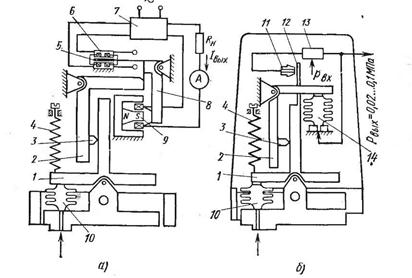

На рис. показан сильфонный манометр (МС) с записью на дисковой диаграммной бумаге. Измеряемое давление через штуцер прибора передается через капилляр 2 в кожух 3 сильфона. При этом дно сильфона 1 перемещается вверх, и его движение через толкатель 4, коленчатый рычаг 5 и тягу 6 вызывает поворот рычага 7 с пером для записи показаний или стрелки, если прибор показывающий.

Сильфонный манометр служит вторичным прибором в системах с пневматической передачей показаний на расстояние.

В аналогичном исполнении изготовляют самопишущие вакуумметры и мановакуумметры.

|

На рис. 13.9 показаны принципиальные схемы сильфонных приборов с электрическим и пневматическим преобразователями. Принцип действия их аналогичен приборам, показанным на рис. 13.4.обеспечивает также защиту от выброса измеряемой среды в атмосферу при разрушении мембраны 3, охватывающей рычаг 4 вывода штока 2 из полости рабочего давления, что особенно важно при измерении расхода агрессивных, токсичных и взрывоопасных сред.

Преобразование перепада давлений в унифицированный пневматический сигнал аналогично рассмотренному выше.

МАНОМЕТРЫ СОПРОТИВЛЕНИЯ

Действие приборов основано на изменении электрического сопротивления проводника под действием внешнего избыточного давления. Электрическими проводниками принципиально могут служить любые металлы и сплавы, а также полупроводники. Однако для использования в манометрах сопротивления наиболее подходящим материалом является манганин, так как он обладает малым температурным коэффициентом электрического сопротивления. Недостаток манганина заключается в малой зависимости электрического сопротивления от давления (малый пьезокоэффи- циент).

Если обозначать электрическое сопротивление проводника, подвергающегося действию давления, через R, изменение сопротивления через ДR, а давление через р, то изменение сопротивления будет соответствовать линейному закону

где k — пьезокоэффициент, величина которого зависит от материала проводника, см2/Н.

Из этого соотношения следует, что k = ARl(Rp).

Значения пьезокоэфсрициента различны не только для разных материалов, но и даже для одного и того же материала. Для манганина k = (2... 2,5)-КГ7 см2/Н.

Малая величина пьезокоэффициента обусловливает целесообразность применения манганиновых манометров только для измерения высоких и сверхвысоких давлений. Одна из конструкций манганинового манометра показана на рис. 15.1. Воспринимающей частью является однослойная катушка 1 диаметром 8 мм из манганиновой проволоки диаметром 0,05 мм, намотанной бифилярно. Сопротивление катушки 180—200 Ом. Один конец обмотки катушки припаян к гайке 2, другой — к медному стержню 3. Стержень проходит через канал в гайке. Центральное положение стержня в канале обеспечивают эбонитовые втулки 4 и 5. Уплотнение стержня выполнено из фибровых и резиновых колец 6, сжатых гайкой 7. Гайка 2 ввернута в корпус 8, снабженный ниппелем для присоединения к аппарату или трубопроводу, в котором измеряется давление.

2015-03-20

2015-03-20 7466

7466