В основе создания ламп накаливания лежит использование для получения света теплового излучения, нагретого электрическим током проводника, которое подчиняется определенным законам (эти законы смотри в билете по основам светотехнике вопрос: законы излучения черного тела).

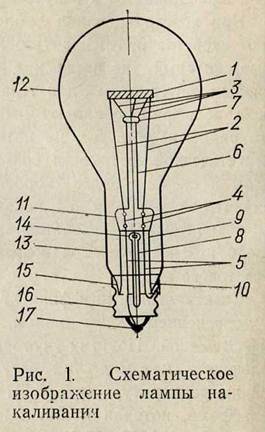

Главной частью любой лампы накаливания является тело накала 1, нагревание которого проходящим через него электрическим током приводит к излучению света. Тело накала может быть выполнено из нити, спирали, биспирали, триспирали, иметь разные размеры и форму. Для того чтобы тело накала в процессе работы сохраняло исходную форму, его фиксируют в пространстве с помощью внутренних звеньев электродов — вводов 2 и держателей 3 (их изготавливают в газонаполненных лампах из молибденовой проволоки (в вакуумных из меди), сохраняющей упругость при высоких температурах; это свойство используется для того чтобы с помощью поддержек сохранять тело накала в натянутом состоянии даже после его расширения в результате нагрева). В зависимости от типа ламп электроды могут быть одно-, двух- и трехзвенными. На рис.1 показаны трехзвенные электроды, состоящие из ввода 2, изготовляемого из никеля, ферроникеля, меди или платинита в зависимости от типа ламп, среднего звеня - платинитового впая 4 (платинит - представляет собой биметалл сердечник которого выполнен из ферроникеля, а внешняя оболочка из меди, подбором соотношений толщины оболочки и диаметра сердечника достигается величины ТКЛР= 90*10-7 град-1) и внешнего звена — вывода 5, обычно медного, которая является хорошим проводником. В газополненных лампах один из электродов имеет внешнее звено 5 из ферроникеля которое в этом случае выполняет роль плавкой вставки (предохранителя).

Главной частью любой лампы накаливания является тело накала 1, нагревание которого проходящим через него электрическим током приводит к излучению света. Тело накала может быть выполнено из нити, спирали, биспирали, триспирали, иметь разные размеры и форму. Для того чтобы тело накала в процессе работы сохраняло исходную форму, его фиксируют в пространстве с помощью внутренних звеньев электродов — вводов 2 и держателей 3 (их изготавливают в газонаполненных лампах из молибденовой проволоки (в вакуумных из меди), сохраняющей упругость при высоких температурах; это свойство используется для того чтобы с помощью поддержек сохранять тело накала в натянутом состоянии даже после его расширения в результате нагрева). В зависимости от типа ламп электроды могут быть одно-, двух- и трехзвенными. На рис.1 показаны трехзвенные электроды, состоящие из ввода 2, изготовляемого из никеля, ферроникеля, меди или платинита в зависимости от типа ламп, среднего звеня - платинитового впая 4 (платинит - представляет собой биметалл сердечник которого выполнен из ферроникеля, а внешняя оболочка из меди, подбором соотношений толщины оболочки и диаметра сердечника достигается величины ТКЛР= 90*10-7 град-1) и внешнего звена — вывода 5, обычно медного, которая является хорошим проводником. В газополненных лампах один из электродов имеет внешнее звено 5 из ферроникеля которое в этом случае выполняет роль плавкой вставки (предохранителя).

|

|

|

Электроды и держатели являются частью так называемой ножки. Это стеклянный конструктивный узел лампы, который кроме электродов и держателей включает в себя стеклянный цельный или пустотелый штабик 6 с линзой 7, стеклянный пустотелый штенгель 8 и стеклянную трубку-тарелку 9, развернутую в нижней части (развертка) 10. Эти детали соединены между собой путем сплавления стеклянных элементов в зоне лопатки 11. Ножка служит опорой для тела накала и вместе с колбой 12 обеспечивает герметизацию лампы.

Для нормальной работы раскаленного тела накала, которое в большинстве случаев представляет собой вольфрамовую спирализованную нить, недопустимо присутствие кислорода. Поэтому тело накала размещают либо в безвоздушной среде (такие лампы называются вакуумными), либо в среде так называемых инертных газов или их смесей, не реагирующих с материалом тела накала (газополные лампы). Конструктивно эта задача решается следующим образом: ножку с телом накала помещают в стеклянный баллон (колбу) 12; горло колбы 13 герметично спаивают с разверткой тарелки; через штенгель и откачное отверстие 14 из колбы откачивают воздух, и в газополную лампу после этого вводят инертный газ; наконец, запаивают штенгель, герметично закрывая тем самым внутреннее пространство лампы.

|

|

|

Для удобства эксплуатации на горловине лампы 15 с помощью цоколевочной мастики укрепляют цоколь, к корпусу 16 и контактной пластине 17 которого припаиваются или привариваются выводы электродов. В зависимости от назначения лампы применяются разные типы цоколей.

Под влиянием высокой температуры материал тела накала распыляется. Нить тела накала становится тоньше, электрическое сопротивление её увеличивается, а излучение света уменьшается как из-за снижения температуры так и в связи с потемнением колбы вследствие оседания на ней частиц испарившегося вольфрама.

Процесс распыления тела накала определяется рядом факторов, и на самом деле гораздо сложнее, чем здесь описано. Однако при прочих равных условиях всегда справедливо утверждение: чем меньше скорость испарения вольфрама, тем больше продолжительность горения лампы. Поэтому одной из главных задач конструктора является создать условия, обеспечивающие наименьшую скорость испарения материала тела накала в лампе. Этого можно достигнуть, например, подбором соответствующего материала для спирали, однако, как мы увидим позже, резервы здесь хотя и имеются, но весьма ограниченны. Другой путь — создать внутри лампы (вокруг тела накала) такую среду, которая препятствовала бы испарению вольфрама. Такой средой обычно являются газы или их смеси, находящиеся при каком-то давлении. Характеристики наполняющих газов, их процентное содержание и давление — важнейшие параметры среды, окружающей тело накала в лампе.

В вакуумной лампе атомы вольфрама, отрываясь от поверхности тела накала, не встречают никаких препятствий и поэтому двигаются в пространстве по прямым линиям. Достигая поверхности колбы, они образуют на ней темный, относительно равномерный осадок. В газополной лампе тело накала окружено инертным газом или смесью газов, находящихся при определенном давлении. Молекулы инертного газа препятствуют диффузии испарившихся атомов вольфрама и отбрасывают часть «оторвавшихся» атомов обратно на спираль. В связи с этим испарение тела накала в газополной лампе идет медленнее и потемнение колб менее выражено, чем в вакуумной лампе. В уменьшении скорости испарения материала тела накала и состоит основное назначение наполняющего лампу газа.

Однако газ в лампе играет не только положительную, но и отрицательную роль. При горении газополных ламп в газовой среде, окружающей тело накала, имеют место явления теплопроводности и конвекции. Теплопроводность обусловлена разностью температур тела накала и газа и способностью газовых молекул передавать друг другу при соударениях теплоту. Результат теплопроводности— передача теплоты от тела накала к внешней границе окружающего его так называемого стационарного (застойного) слоя и далее к колбе. Конвекция представляет собой направленное перемещение в разной степени нагретого газа под влиянием силы тяжести. Примерная схема конвекционных потоков в лампе показана на рис. 2. Конвекционные потоки увлекают с собой часть оторвавшихся от тела накала атомов вольфрама преимущественно вверх, что обусловливает неравномерное потемнение колб газополных ламп. Наличие процессов теплопроводности и конвекции газов в газополных лампах приводит к тому, что температура колб у них выше (при прочих равных условиях), чем у вакуумных, где действует только нагрев излучением; другим получается и распределение температуры по поверхности колб. У вакуумных ламп различные участки колбы нагреваются тем сильнее, чем ближе они к телу накала, а у газополных степень нагрева отдельных участков колбы зависит еще от теплопроводности и конвекции газов.

|

|

|

Наполняющий лампу газ отводит часть теплоты от тела накала, увеличивая тем самым потери энергии в лампе. Потери энергии, вызванные теплопроводностью и конвекцией, носят название тепловых потерь или потерь мощности через газ и обозначаются Рг. Для оценки таких потерь вводят понятие относительных тепловых потерь через газ: К=Рг/Р, где Р—мощность лампы.

Отличие друг от друга вакуумных и газополных ламп наглядно представляется уравнением баланса мощностей. Для газополной лампы баланс мощности имеет следующий вид:

Рл.г.=Фе.г.+Рд+Рг (1)

где Рл.г—подводимая к лампе мощность; Фег—поток излучения тела накала; Рд—мощность, отводимая держателями (поддержки и электроды). Для вакуумных ламп потери через газ Рг=О, поэтому

Рл,в=Фе.в+Рд. (2)

Из (1) и (2) легко получить вывод, что при одинаковых температуре, размерах и форме тела накала световая отдача газополной лампы, будет меньше, чем вакуумной

Следует, что для повышения световой отдачи газополной лампы нужно поднять температуру тела накала до значения выше того, которое оно имело в вакууме, и снизить потери мощности через газ. Последнее может быть достигнуто в основном двумя приемами: обеспечением максимальной компактности тела накала, иначе говоря, уменьшением площади поверхности соприкосновения тела накала со средой лампы, и выбором для наполнения лампы такого состава и давления газов, которое обеспечило бы наименьшую теплопроводность среды. Исходя из назначения и роли наполняющих лампу накаливания газов можно сформулировать основные требования к ним. Первое обязательное требование — газ не должен вступать в химические соединения с материалом.тела накала и другими внутренними деталями лампы как в нерабочем состоянии лампы, так и во время ее горения. Таким свойством обладают инертные газы аргон, криптон, ксенон, а также азот и их смеси.

|

|

|

Чем больше молекулярная масса газа (чем «тяжелее» газ), тем в большей степени он замедляет испарение вольфрама. Выбор газов с большей молекулярной массой предпочтительнее также с точки зрения сокращения тепловых потерь через газ. С ростом молекулярной массы газов снижается их теплопроводность и соответственно уменьшаются тепловые потери. В связи с изложенным совершенствование газополных ламп шло по линии применения все более «тяжелых» газов (от азота к аргону, а затем к криптону и ксенону). В настоящее время азот применяется преимущественно лишь в качестве добавки к другим газам-наполнителям для предотвращения возникновения в лампе электрического пробоя через газ, а ксенон из-за высокой стоимости используется только для наполнения некоторых специальных ламп. Применение в лампах криптона и ксенона, имеющих малую теплопроводность, позволяет значительно уменьшить размеры ламп, при этом сохранив прежними температуру колбы и цоколя и обеспечив экономию дорогостоящих газов. Колбам криптоновых ламп придают форму грибка, что позволяет разместить тело накала на достаточном удалении от стекла колбы.

Приложенное к телу накала напряжение создает электрическое поле, а раскаленное тело накала эмитирует электроны. Ускоренные электрическим полем, они могут ионизировать атомы газа, что может привести к возникновению электрического разряда между концами тела накала. Опыт эксплуатации ламп и многочисленные эксперименты говорят о том, что вследствие падающей вольт-амперной характеристики этого разряда ток его возрастает и в конечном итоге тело накала перегорает и оплавляются вводы, а иногда растрескиваются ножка и колба. Поэтому к наполняющим лампу газам предъявляется еще одно требование: они должны иметь достаточно высокий потенциал ионизации для того, чтобы напряжение зажигания разряда в лампе Uз превышало максимально возможные значения напряжения на лампе. Значение Uз можно легко проверить путем постепенного повышения напряжения на лампе до возникновения разряда.

К сожалению, указанному требованию в меньшей степени удовлетворяют аргон, криптон и ксенон — именно те газы, которые, как отмечалось выше, предпочтительны для ламп накаливания по световой отдаче и сроку службы. В связи с этим лампы, как правило (особенно на напряжение выше 36 В), не наполняют чистым аргоном, криптоном и ксеноном. Для уменьшения опасности возникновения разряда в лампе к указанным газам добавляют небольшое количество азота, который повышает напряжение зажигания разряда Ua. Однако легкий и теплопроводный азот увеличивает тепловые потери, поэтому добавка азота должна быть минимальной. Чем меньше рабочее напряжение и температура тела накала, тем меньшее количество азота следует вводить в лампу.

Давление наполняющих газов существенно влияет на скорость испарения вольфрама, критическую потерю массы тела накала, потерю мощности через газ Рг, а значит и на световую отдачу ламп и их срок службы. Поэтому при разработке ламп накаливания важно не только выбрать состав окружающей тело накала газовой смеси, но и оптимальное давление ее.

При решении этой задачи необходимо исходить прежде всего из уже установленных многочисленных расчетных и экспериментальных зависимостей. При любых газах скорость испарения вольфрама снижается с увеличением давления в лампе, причем эта зависимость наиболее ярко выражена в области относительно малых давлений, лежащих в пределах до 200 гПа (150 мм рт. ст.). Понятно, что замедление испарения вольфрама при увеличении давления газа сопровождается повышением срока службы ламп (при неизменной световой отдаче).

Однако повышение давления в лампах не всегда возможно и не всегда целесообразно. Прежде всего приходится считаться с технологическими ограничениями. Так, у лампы, наполненной до давления выше атмосферного, при принятой технологии невозможно отпаять штенгель и герметизировать лампу, поскольку штенгель, будучи разогретым до размягчения, не сплющивается, а раздувается и прорывается. Предложен ряд способов отпайки ламп при давлении газа в лампе выше атмосферного, но они существенно усложняют и удорожают технологию и поэтому не нашли большого распространения. При высоком внутреннем давлении появляется большая возможность разрыва колбы. Возможности повышения давления в лампе ограничены также другим обстоятельством: с увеличением давления теплопроводность любого газа возрастает, в связи с чем растут тепловые потери через газ (Рг). Поэтому повышать давление газа в лампе целесообразно лишь до тех пор, пока отрицательные последствия этого (уменьшение прочности ламп и увеличение тепловых потерь через газ) с избытком компенсируются положительным эффектом (уменьшение скорости испарения вольфрама с тела накала).

Вообщем лампы наполняют техническим аргоном (86%Ar+14%N2) до давления.

Тампература плавления вольфрама 3663 К. Световая отдача газополных ламп до 16 лм/вт, у вакумных до 11 лм/Вт

Коэфф. видимого изл-ия равен отн-ию видимого излучения спирали к видимому излучению нити из которой спираль изготовлена. Коэфф. полного изл-ия равен отн-ию потока излучения спирали к потоку излучению нити из которой спираль изготовлена.Стекла используются молибденовые и платинитовые.Вольфрам дает наибольшую яркость при наблюдении под углом 70 град к нормали.

Требования предъявляемые к телу накала(материалу) 1). высокую температуру плавления только при этом условии можно придать телу накала высокую температуру и получить приемлемые световой КПД, световую отдачу и срок службы.

2) малую скорость испарения; of этого зависит срок службы, степень загрязнения колб испарившимися частицами, стабильность светового потока в процессе горения ламп;

3) селективность (избирательность) излучения, при которой раскаленное тело-накала излучало бы возможно большую долю энергии излучения в видимой области стектоа. обеспечивая более высокую световую отдачу;

4) достаточную формоустойчивость при высокой рабочей температуре, т. е. способность сохранять заданную исходную форму и размеры в процессе горения лампы. Наиболее типичным отклонением от первоначальной формы является провисание тела накала при высокой температуре под влиянием собственного веса

5) устойчивость к механическим (вибрационным и ударным) нагрузкам в том диапазоне их значений, которые имеют место при транспортировке и эксплуатации ламп. При воздействии таких нагрузок тело накала не должно разрушаться, а также изменять свои размеры и форму сверх допустимых пределов.

Основное конструктивное требование для большинства ламп (за исключением некоторых специальных) заключается в том, чтобы тело накала имело как можно меньшие размеры, было компактным. При этом условии можно уменьшить размеры колб, а значит и 'расход наполняющих лампу газов, сократить размеры внутренних деталей ламп и количество держателей тела накала, снизить тепловые потери через газ в газополных лампах за счет уменьшения поверхности соприкосновения тела накала с газовой средой.

Повышение компактности тела накала достигается прежде всего переходом от прямой нити к спирали, биспирали и даже триспирали. При этом как бы уменьшается длина и увеличивается диаметр светящего тела, а значит уменьшается поверхность охлаждения тела накала. Свивание проволоки в спираль приводит к замедлению испарения материала, так как некоторая доля атомов, испаряющихся с внутренней поверхности спирали, встречает на своем пути витки спирали и оседает на них. Переход на спирализованное тело накала облегчил его монтаж в лампе и позволил механизировать эту операцию. Для спирализованного тела накала характерны эффект экранирования излучения (часть излучения, испускаемого внутренней поверхностью спирали, поглощается самой спиралью, ослабляя общее излучение лампы) и эффект почернения излучения (после многократных отражений от витков спирали излучение, выходящее наружу, содержит меньше видимых лучей, чем при непосредственном излучении). Это объясняется меньшим коэффициентом отражения вольфрама в видимой области спектра по сравнению с ИК-областью. В результате при одинаковой температуре спираль излучает меньше света, чем прямая нить. Однако спираль без ущерба может работать при более высокой температуре, чем нить, имея малые скорость испарения и долю потерь мощности через газ. Поэтому световая отдача у спирализованного тела накала выше, чем у нити.

Лампам с биспиральным телом накала свойственны некоторые недостатки: повышенная чувствительность к механическим нагрузкам; большая по сравнению с моно-' спиральными лампами склонность к перегоранию с явлением электрической дуги; повышенное провисание тела накала при рабочих температурах. Все это ограничивает применение биспиралей для ряда специальных ламп.

Компактность тела накала обеспечивается не только степенью спирализации нити, но и выбором рациональной формы тела накала. В форме должны разумно сочетаться технологичность и требования, диктуемые назначением лампы. Эти требования иногда бывают настолько важными, что приходится в той или иной мере отказываться даже от принципа максимальной компактности. Например, в лампах, испытывающих большие механические нагрузки, в ряде светоизмерительных и пирометрических ламп нередко отдают предпочтение прямой нити.

Кроме компактности к телу накала предъявляются и Другие конструктивные требования, например, наличие конструктивных элементов, облегчающих монтаж тела накала на ножке лампы («тире»' на концах спирали и на участках крепления в держателях секционных тел накала); обязательное соответствие размеров и формы тела

Геометрические параметры тела накала. К основным геометрическим параметрам вольфрамового тела накала относятся (рис. 3): диаметр d и длина l вольфрамовой проволоки, из которой должно быть изготовлено тело накала; шаг спирали s, т.е. расстояние между осевыми линиями проволоки двух соседних витков; диаметр сердечника (керна) dc (металлический проволочный стержень, на который навивается вольфрамовая проволока); коэффициент шага kш и коэффициент керна кс,; диаметр и длина спирали (.dсп, lсп). К геометрическим размерам относятся также форма, габаритные, присоединительные и другие размеры тела накала, размещенного в лампе.

Геометрические параметры тела накала взаимосвязаны. Из вольфрамовой проволоки заданной длины и диаметра можно получить спирали самых разных размеров, но чем меньше длина спирали, тем меньше должен быть ее шаг и больше диаметр керна.

Не менее важно определить затем значения коэффициентов шага и сердечника:

Для этих коэффициентов практикой установлены довольно узкие диапазоны значений, при которых спирали получаются наиболее жесткими, формоустойчивыми и удобными в изготовлении

2015-03-20

2015-03-20 5949

5949