Электрическая аппаратура и токоведущие части должны быть надежно изолированы и укрыты в корпусе станка или специальных, закрытых со всех сторон шкафах, кожухах и т. п. Дверцы (кожухи) шкафов и ниш станков блокируются с вводным выключателем так, чтобы при включении его нельзя было открыть дверцу (кожух), а при открытой дверце (кожухе) нельзя было включить вводный выключатель. Блокирующие устройства должны позволять квалифицированному электротехническому персоналу производить осмотр аппаратуры, находящейся под напряжением, при условии, что после закрывания дверец эти устройства снова вступят в действие.

В случае нецелесообразности использования указанной блокировки допускается применение и других технически обоснованных способов защиты, исключающих возможность случайного прикосновения к токоведущим частям, например запирания дверец замком со специальным ключом, находящимся только у дежурного электромонтера, или с винтами, которые нельзя извлечь без специального инструмента (трехгранного торцевого ключа), и т. п. Независимо от принятого способа защиты на всех дверцах, крышках, кожухах с лицевой стороны должны иметься четкие предостерегающие знаки «Молния».

Металлические части конструкции станков и прессов, а также отдельно стоящие электрические устройства (шкафы, пульты управления и т.п.), которые могут оказаться под напряжением вследствие повреждения изоляции и замыкания на корпус, необходимо заземлять в соответствии с Правилами устройства электроустановок (Главэнергонадзор России, 1999).

На станине станка (у основания) находится винт заземления с двумя оцинкованными или лужеными шайбами, между которыми закрепляют заземляющий провод. Возле этого винта на станине должна быть четкая, нестирающаяся надпись: «Заземление».

Для предотвращения ослабления контакта заземляющего провода вследствие сотрясения (вибрации) оборудования должны применяться контргайки, контрящие шайбы и др. Заземление оборудования, которое устанавливают на движущихся частях станка или периодически демонтируют, необходимо выполнять с применением гибких проводников.

Если электроприборы и электрооборудование, размещаемые на станке, изолированы от его станины, то их заземляют обособленно.

Электроаппаратура и электропровода должны быть защищены от воздействия керосина, масла, охлаждающих жидкостей, стружки, пыли и возможного механического повреждения.

Необходимо установить постоянный контроль за состоянием крышек и кожухов, которыми закрыты электроаппаратура, токо-ведущие части, клеммы, присоединенные к ним неизолированные концы проводов и т.п.

В электрической схеме станка следует предусмотреть так называемую нулевую защиту, предотвращающую самопроизвольное включение электропривода при восстановлении внезапно отключенного напряжения.

В случае воздействия на аварийную кнопку «Стоп» все установленные на станке электродвигатели и пусковые устройства должны отключаться. При восстановлении напряжения их самопроизвольное включение недопустимо.

Вводный выключатель нельзя использовать в качестве пускового устройства, так как он не обеспечивает нулевой защиты. Его следует размещать в удобном и легкодоступном месте на высоте 0,6... 1,7 м над уровнем пола или площадки обслуживания.

В зависимости от вида источника света производственное освещение подразделяется:

• на естественное, которое создается излучением, поступающим непосредственно от Солнца, без изменения направления распространения, и диффузным (отраженным и рассеянным атмосферой) солнечным светом;

• искусственное, обеспечиваемое электрическими светильниками.

Естественный (солнечный) свет по спектральному составу значительно отличается от излучения электрических источников. В солнечном спектре гораздо больше необходимых человеку ультрафиолетовых лучей. Для естественного света характерна высокая степень рассеяния, благоприятная для зрительной работы.

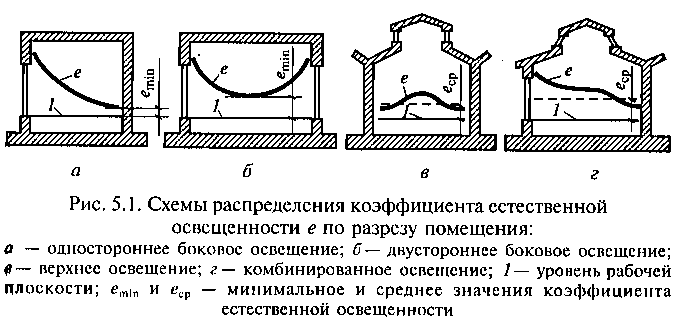

В соответствии с конструктивными особенностями помещения естественное освещение может быть (рис. 5.1):

• боковым (осуществляется через окна в наружных стенах);

• верхним (производится через аэрационные и зенитные фонари, проемы в покрытиях и световые проемы н местах перепада высоты смежных пролетов зданий);

• комбинированным (к верхнему освещению добавляется боковое).

Искусственное освещение предусматривается в тех случаях, когда естественного света недостаточно или он отсутствует.

По конструктивному исполнению осветительной системы искусственное освещение может быть:

• местным, создающим световой поток непосредственно на рабочем месте;

• общим (освещается все помещения);

• комбинированным (к общему освещению добавляется местное). Обшее освещение подразделяется на равномерное и локализованное, создаваемое с учетом расположения рабочих мест.

Применение исключительно местного освещения внутри зданий не допускается. В производственных помещениях рекомендуется использовать комбинированное освещение там, где выполняется точная зрительная работа (точение, шлифование, отбраковка), где оборудование создает глубокие, резкие тени или рабочие поверхности расположены вертикально (штампы, прессы). Общее освещение может быть рекомендовано для помещений, на всей площади которых выполняется однотипная работа (в литейных, сборочных цехах), а также для административно-управленческих, складских помещений и проходных. Если рабочие места сосредоточены на отдельных участках, например у конвейеров, разметочных плит или столов ОТК, то целесообразно прибегать к локализованному размещению светильников общего освещения.

По функциональному назначению искусственное освещение подразделяется на рабочее, аварийное и специальное.

Рабочее освещение обязательно в рабочее время во всех помещениях и на территории для обеспечения нормальной работы, прохода людей и движения транспорта.

Аварийное освещение предназначено для создания минимальной освещенности в производственном помещении при внезапном отключении рабочего освещения. Особо важную роль оно играет тогда, когда нарушение нормального обслуживания оборудования может вызвать взрыв, пожар, отравление людей, длительное нарушение технологического процесса, недопустимые перебои в работе таких объектов, как электрические станции, диспетчерские пункты, насосные установки водоснабжения и др. Наименьшая освещенность рабочих поверхностей, требующих обслуживания в аварийном режиме, должна составлять 10% нормативной освещенности для общего рабочего освещения, но не менее 2 лк внутри зданий. Аварийное освещение для эвакуации надлежит устраивать в местах, опасных для прохода, на лестничных площадках, в производственных помещениях с числом работающих более 50 человек. В помещениях оно должно обеспечивать освещенность на полу основных проходов и ступенях не менее 0,5 лк, а на открытых территориях — не менее 0,2 лк. Выходные двери помещений общественного назначения, в которых могут находиться одновременно более 100 человек, необходимо снабжать световыми сигналами-указателями.

Светильники аварийного освещения для продолжения работы присоединяют к независимому источнику питания, а светильники для эвакуации людей — к сети (начиная от щита подстанции), не связанной с рабочим освещением. Для аварийного освещения следует применять только лампы накаливания и люминесцентные лампы. К специальным видам освещения относятся охранное и дежурное. Для охранного освещения территории и дежурного освещения помещений нужно по возможности выделять часть светильников рабочего или аварийного освещения.

Станки и прессы необходимо оборудовать стационарными устройствами местного освещения. Рекомендуется широко использовать встроенное освещение.

В случае применения местного освещения светильники должны надежно фиксироваться на кронштейнах во всех требуемых положениях. Светильники стационарного местного освещения рассчитаны на напряжение, как правило, не выше 42 В. В виде исключения (при наличии обоснования в техническом задании на проектирование станка или пресса) допускается напряжение до 220 В для светильников с люминесцентными лампами и лампами накаливания специальной безопасной конструкции, встроенных в станок (пресс) и имеющих токоведущие части, не доступные для случайного прикосновения.

Светильники местного освещения (с любыми лампами) необходимо снабжать отражателями из непрозрачного материала с углом наклона ограждения не менее 30°, а при расположении светильников не выше уровня глаз работающего — не менее 10°.

Освещение (общее в сочетании с местным) должно позволять четко различать деления на отсчетных и контрольно-измерительных устройствах и приборах, а также поверхности обрабатываемых деталей.

Нормы освещенности установлены СНиП 23-05-95.

Основным методом расчета осветительной установки при равномерном размещении светильников общего освещения и наличии горизонтальной рабочей поверхности является метод коэффициента использования светового потока (или осветительной установки). При его применении учитывают световые потоки, не только исходящие непосредственно от источников света, но и отраженные от стен, потолка и других поверхностей помещения.

Световой поток одного светильника Фл, лм, рассчитывают по формуле

где Ен— нормированная освещенность, лк; Sz — площадь помещения, м2; z — коэффициент, равный отношению средней освещенности к минимальной (в случае использования ламп накаливания z = 1,15, при освещении люминесцентными лампами г = 1,1); К, — коэффициент запаса, значения которого изменяются в зависимости от степени загрязнения воздуха в помещении в соответствии со СНиП 23-05-95; N — число светильников; h — коэффициент использования светового потока.

Величина h определяется по светотехническим таблицам. Она зависит от КПД и кривой распределения силы света светильника, коэффициентов отражения потолка, пола и стен, высоты подвеса светильника над рабочей поверхностью и конфигурации помещения, особенности которой учитываются с помощью индекса (показателя) помещения:

где a и b — ширина и длина помещении, м; hр — высота подвеса светильника над расчетной поверхностью, м.

Определив расчетным путем индекс помещения, выбрав тип светильников и оценив коэффициенты отражения потолка, стен и пола по таблицам, приводимым в справочниках и другой литературе по светотехнике, можно найти значение коэффициента использования светового потока. Минимальную требуемую освещенность устанавливают по СНиП 23-05-95 или отраслевым нормам. Число светильников выбирают с учетом наиболее рационального их расположения. После этого можно вычислить необходимый световой поток одного светильника (при использовании ламп накаливания) или одного ряда светильников (с люминесцентными лампами). По требуемому световому потоку подбирают ближайшую стандартную лампу, определяют ее мощность, а затем мощность всей осветительной установки. Если в светильнике не одна лампа, а две или три, то это нужно учитывать при подборе ламп.

2015-04-17

2015-04-17 5203

5203