11.4.2.1. Механическая очистка

Механическую очистку производят для выделения из воды нерастворенных дисперсных примесей путем процеживания, фильтрования, отстаивания, центрифугирования.

Процеживание применяют для удаления крупных частиц, размер которых превышает 0,8 мм, используя различные решетки, дробилки, сита и их комбинации.

Фильтрование бывает грубое и тонкое. При грубом фильтровании задерживаются частицы размером от 0,8 до 0,5 мм, при тонком – менее 0,5 мм. Размер уловленных примесей зависит от размера отверстий или промежутков между частицами (волокнами) фильтрующего материала. Так, для трековых фильтрующих мембран размер отверстий от 0,2 до 0,4 микрон, толщина самой мембраны около 10 микрон. Отверстия такого диаметра можно получить, подвергая полиэтиленовую пленку действию потока тяжелых частиц, например, нейтронов на ускорителе.

При расходе фильтруемой жидкости до 100 л/с фильтрование обычно безнапорное, а свыше 100 л/с – под напором.

Материалами фильтров могут служить: кварцевый песок, гравий, щебень, мраморная крошка, древесный уголь, антрацит, керамзит, шлак, искусственные материалы.

Отстаивание позволяет выделить как более легкие, так и более тяжелые, чем вода, примеси. Степень очистки сильно зависит от времени отстаивания и условий работы отстойника. Так, в пруде-отстойнике можно выделить из воды свыше 90% примесей. В промышленных условиях широкое распространение нашли различного вида песколовки для выделения тяжелых примесей. Они предназначены для выделения механических примесей с размером частиц более 0,25 мм. Необходимость предварительного выделения механических примесей (песка, окалины и др.) обуславливается тем, что при отсутствии песколовок эти примеси выделяются в других очистных сооружениях и тем самым усложняют эксплуатацию последних.

Принцип действия песколовки основан на изменении скорости движения твердых тяжелых частиц в потоке жидкости. Если кинетическая энергия струи в потоке велика, то частицы поддерживаются во взвешенном состоянии и медленно выпадают в осадок. При уменьшении скорости потока более тяжелые частицы опускаются на дно. Обычно песколовки рассчитывают на выпадение в осадок крупных механических примесей (мелкие не должны успевать осесть). В связи с этими требованиями в песколовках принимаются минимальные и максимальные скорости.

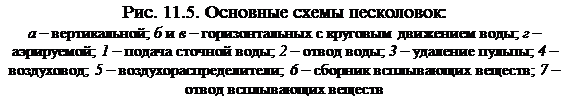

Песколовки делятся на горизонтальные, в которых жидкость движется в горизонтальном направлении, с прямолинейным или круговым движением воды, вертикальные, в которых жидкость движется вертикально вверх, и песколовки с винтовым (поступательно-вращательным) движением воды (рис. 11.5). Последние в зависимости от способа создания винтового движения разделяются на тангенциальные и аэрируемые.

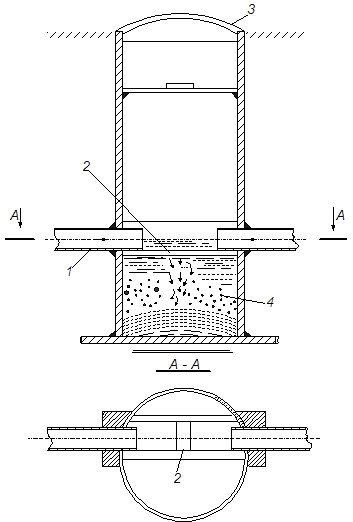

Самая простейшая горизонтальная песколовка – щелевая (рис. 11.6). Принцип ее работы основан на том, что песок канализационной сети продвигается в основном в нижней части коллектора и при небольшом уменьшении скорости потока более тяжелые частицы проваливаются вниз.

|

|

Песколовки выполняют диаметром 1¸2 м. Ширина щелей в лотках 10¸15 см, а длина 0,75 диаметра песколовки.

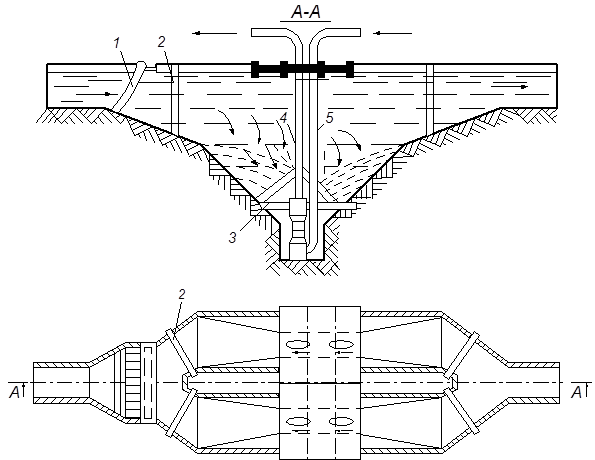

Горизонтальные песколовки большой производительности более сложные. Принцип работы этих песколовок идентичен. Горизонтальная песколовка (рис. 11.7) имеет прямоугольную форму и состоит из двух и более секций.

|

На входе в песколовку установлены решетки для задержания крупных механических примесей. Кроме решеток в начале и конце песколовки установлены деревянные шиберы для равномерного поступления воды и отключения песколовки. Дно песколовки выполнено под углом к центру сооружения для сбора и откачки выпавшего осадка.

Расчет горизонтальной песколовки заключается в определении площади поперечного сечения и ее длины.

(11.3)

(11.3)

где q – максимальный расход сточных вод; v – скорость движения сточных вод; n – число песколовок или их отделений.

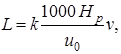

Длина проточной части песколовки

(11.4)

(11.4)

где k – коэффициент для учета влияния турбулентности потока и других факторов на работу сооружения (табл. 11.14); Hp – расчетная глубина песколовки (для аэрируемых песколовок принимается равной половине общей глубины H); u0 – гидравлическая крупность песка.

Под гидравлической крупностью частиц (u0) понимается скорость оседания песка в жидкости, находящейся в состоянии покоя. Гидравлическая крупность определяется опытным путем (табл. 11.14).

При проектировании горизонтальных песколовок максимальную скорость движения сточных вод следует принимать 0,3 м/с, а минимальную 0,15 м/с. Диаметр задерживаемых частиц равен 0,2¸0,25 мм. Продолжительность протекания сточных вод при максимальном притоке должна быть не менее 30 с.

|

Для удаления из воды легких примесей применяют нефтеловушки различных конструкций. Как правило, они оборудуются щелевыми трубами или другими устройствами для удаления и отвода всплывших нефтепродуктов, скребковыми транспортерами или гидросмывом для сбора осадка, насосами или клапанами для удаления этого осадка. Существуют нефтеловушки с системами обогрева. При начальном содержании нефти в воде от 400 до 3500 мг/л нефтеловушка способна при оптимальном режиме работы довести содержание нефти в воде до 50 мг/л.

|

Таблица 11.14

Зависимость коэффициента k от типа песколовок и

отношения ширины B к глубине H аэрируемых песколовок

| Диаметр задерживаемых частиц песка, мм | Гидравлическая крупность песка, мм/с | Горизонтальные песколовки | Аэрируемые песколовки | ||

| B / H =1 | B / H =1,25 | B / H =1,5 | |||

| 0,15 | 13,2 | - | 2,62 | 2,5 | 2,39 |

| 0,2 | 18,7 | 1,7 | 2,43 | 2,25 | 2,08 |

| 0,25 | 24,2 | 1,3 | - | - | - |

Отстаивание сточных вод производят в различного рода емкостях, как искусственного, так и природного происхождения (пруды-накопители, пруды-отстойники). В большинстве случаев отстаивание является конечной стадией механической очистки перед сбросом воды в водоемы или перед другими стадиями очистки (физико-химический, биологический). Содержание нефти и нефтепродуктов после отстаивания в течение 2 суток можно снизить до 15 мг/л при начальном содержании нефти в воде 500¸2000 мг/л.

11.4.2.2. Физико-химические методы

Физико-химические методы очистки заключаются в том, что в очищаемую воду вводят какое-либо вещество-реагент (коагулянт или флокулянт). Вступая в химическую реакцию с находящимися в воде примесями, эти вещества способствуют более полному выделению нерастворимых примесей, коллоидов и части растворимых соединений. При этом уменьшается концентрация вредных веществ в сточных водах, растворимые соединения переходят в нерастворимые или в растворимые, но безвредные, изменяется реакция сточных вод (происходит их нейтрализация), обесцвечивается окрашенная вода. Физико-химические методы дают возможность резко интенсифицировать механическую очистку сточных вод. В зависимости от необходимой степени очистки сточных вод физико-химический метод может быть окончательным или второй ступенью очистки перед биологической.

В практике очистки сточных вод в нефтяной и газовой промышленности наиболее широко используются методы коагуляции, флотации, экстракции и некоторые другие.

Флотация – способ удаления из сточных вод нерастворенных примесей – эмульгированных нефти и нефтепродуктов, а также твердых минеральных загрязнителей, которые не задерживаются в нефтеловушках.

В процессе флотации используется явление молекулярного слипания в воде частиц примесей и тонкодиспергированных пузырьков воздуха. Это явление обязано уменьшению поверхностной энергии флотируемых частиц и пузырьков воздуха в пограничных слоях раздела фаз при смачивании этих частиц.

Образование системы «частица - пузырек воздуха» зависит от частоты столкновения, характера химического взаимодействия находящихся в воде веществ, избыточного давления и других факторов. В зависимости от способа образования пузырьков различают следующие виды флотации: компрессионную (напорную), пневматическую, пенную, химическую, вибро-, био- и электрофлотацию.

В практике очистки сточных вод широко применяется установки компрессионной флотации. Высокая эффективность флотационной очистки в данном случае предполагает удаление из воды тонкодиспергированных примесей с плотностью больше плотности воды методом коагуляции. В качестве коагулянтов используются водные растворы глинозема, хлорного железа или других реагентов.

На нефтепромыслах и других объектах нефтяной промышленности для применения рекомендуются флотационные установки с диспергированием воздуха турбинкой, соплами или с использованием явления электролиза.

|

Типовая флотационная установка (рис. 11.8) состоит из следующих основных элементов: напорного контактного резервуара; эжекторов для воздуха и раствора коагулянта; центробежных насосов для подачи очищаемых вод в напорные резервуары; реагентного хозяйства; флотаторов; камеры распределения, в которой размещены задвижки и редукционные клапаны.

|

Основные сооружения установки – флотаторы прямоугольные (одно- и многокамерные) или круглые.

|

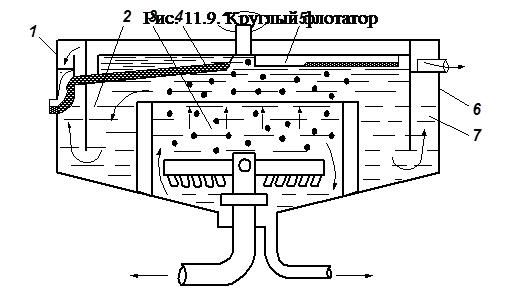

Круглый флотатор (рис. 11.9) представляет собой железобетонную емкость 1 с коническим днищем, внутри которой устроена круглая флотационная камера 2.

На дне камеры установлен вращающийся водораспределитель 3, действующий по принципу сегнерова колеса.

По периферии флотатора для задержания пены расположена кольцевая подвесная стенка 7 и кольцевой водослив 6, обеспечивающий равномерный сбор и отвод очищенной воды. Над поверхностью воды по радиусу проходит пеносборный лоток 4. Для сгона пены предусмотрены вращающиеся скребки 5 с редуктором и электроприводом.

В напорном резервуаре вода насыщается воздухом при давлении 0,3¸0,4 МПа, который подается через эжектор, действующий за счет напора воды по принципу водоструйного насоса. Расход воздуха не должен превышать 1,5¸3% от количества очищаемой воды.

Общее время нахождения сточной воды во флотаторах 10¸20 мин. Содержание нефтепродуктов в очищаемой воде после флотации не должно превышать 20¸50 мг/л, а после флотации с коагуляцией – 15¸20 мг/л.

Для очистки сильно эмульгированных стоков с содержанием нефтепродуктов до 100¸150 тыс. мг/л применяется электрофлотация, при которой очищаемая вода насыщается микропузырьками водорода и кислорода, образующимися при электролизе сточной воды под действием постоянного электрического тока. Кислород окисляет находящиеся в воде нефтепродукты, образую более простые соединения, а пузырьки водорода, обладая подъемной силой, увлекают за собой на поверхность воды частицы нефтепродуктов и скоагулированных взвешенных веществ.

Электрофлотатор – это радиальный отстойник со встроенной внутри него подвесной электрофлотационной камерой. В центре камеры проходит вал для привода вращающегося водораспределителя и донных скребков; в нижней части камеры расположены два электрода (из листового алюминия), к которым подведен постоянный электрический ток плотностью 20-30 мА/см3 и напряжением не более 30 В. Продолжительность контакта сточной воды с электродами 10¸20 мин.

Для ускорения процесса очистки и повышения его эффективности в щелочной среде в очищаемую воду добавляют в качестве флокулянта 0,01¸0,05%-ный раствор хлористого или сернокислого магния.

Отечественная промышленность выпускает для очистки сточных вод флотационные установки в блочном исполнении типа УОВ пропускной способностью 750, 1500 и 3000 м3/сут по очищенной воде.

Сущность процесса состоит в укрупнении дисперсных частиц за счет их взаимодействия и объединения в агрегаты. Вещества, способные вызывать коагуляцию частиц, называют коагулянтами. Под действием их частицы не только коагулируют, но и образуют, гидролизуясь, малорастворимые продукты, способные объединяться в крупные хлопья.

Очистка сточных вод методом коагуляции эффективна при условии содержания в воде не более 100¸150 мг/л эмульгированной нефти. Остаточное содержание нефти в очищенной воде при этом составляет в среднем 15¸20 мг/л.

Для практического осуществления очистки сточных вод методом коагуляции помимо специальных реагентов необходимо иметь смесители, камеры реакции (контактные резервуары), отстойники или осветлители, приемные резервуары, насосные станции для удаления очищаемой воды и перекачки осадка.

Метод экстракции применяют для обезвреживания сточных вод, содержащих тетраэтилсвинец. Сущность метода состоит в последовательном трехступенчатом экстрагировании неэтилированным бензином тетраэтилсвинца из сточной воды. Рекомендуемое соотношение объемов бензина и сточной воды 1:25.

11.4.2.3. Химические методы

К химическим методам относят такие, при которых в сточные воды вводятся специальные реагенты, вступающие с загрязнителями в химические реакции и обезвреживающие их или создающие условия для их удаления.

В нефтяной и газовой промышленности используется озонирование, хлорирование и умягчение (снижение жесткости) воды.

Озонирование применяют для глубокой очистки сточных вод, прошедших механическую, физико-химическую или биологическую очистку от растворенных в них нефтепродуктов и других органических примесей, а также сероводорода, тетраэтилсвинца, дезодорации (устранения специфического запаха нефтепродуктов) и бактериального обеззараживания воды. Метод использует высокую окислительную способность озона.

Промышленное получение озона основано на расщеплении молекул кислорода с последующим присоединением атома кислорода к нерасщепленной молекуле под действием тихого полукоронного или коронного электрического разряда.

Эффективное озонирование сточной воды достигается при максимальной площади контакта ее с озоновоздушной смесью и максимальной скорости растворения озона в воде. Коэффициент полезного действия контактного устройства тем выше, чем меньше размеры пузырьков озоновоздушной смеси, ниже температура очищаемой воды, давление и длительнее контакт озоновоздушной смеси и воды.

Смешение воды с озонированным воздухом выполняют барботированием воды через фильтры, дырчатые (пористые) трубы, при помощи эжекторов, мешалок и других устройств.

Эффективность озонирования по очистке сточных вод озонированием от тетраэтилсвинца составляет 90%. Более глубокая очистка (до 100%) возможна при использовании катализатора (силикагель). Концентрация озона при этом должна быть не менее 15 мг/л, а время контакта очищаемой воды с озоновоздушной смесью 1 ч.

Хлорирование применяется для обеззараживания питьевой и сточных вод, прошедших биологическую очистку. Его можно также применять при очистке сточных вод от тетраэтилсвинца и других вредных органических соединений другими методами. Для хлорирования используют газообразный хлор, хлорную известь или гипохлорид кальция.

Умягчение часто применяется для устранения временной жесткости воды, предназначенной для восполнения потерь (подпитки) в замкнутых системах оборотного водоснабжения и недопущения минерального обрастания теплообменных и охлаждающих поверхностей, контактирующих с оборотной водой. Во многих случаях подпиточная вода является основным источником накопления в оборотной воде ионов кальция и биокарбонатов, которые в системах с высокими коэффициентами упаривания могут нарушать стабильный состав оборотной воды.

11.4.2.4. Биологические методы

Для удаления из сточных вод растворенных в них органических веществ часто применяют биологическое окисление в природных или искусственно созданных условиях. В первом случае используются почвы, проточные и замкнутые водоемы, во втором – специально построенные для очистки сооружения (биофильтры, аэротенки и другие окислители различных конструкций). Для извлечения из воды тонкодисперсных растворенных органических веществ используются различные микроорганизмы, способные «поедать» содержащиеся в сточных водах органические вещества.

|

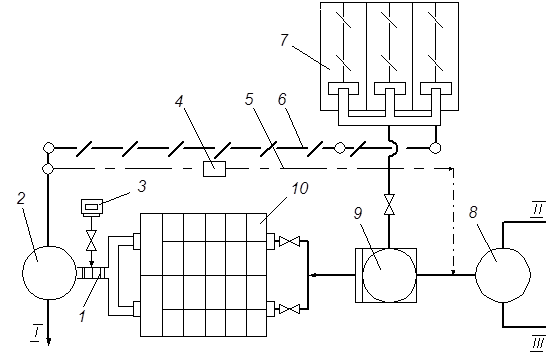

В качестве основных объектов биологической очистки производственных сточных вод используются станции биохимической очистки. Для очистки стоков на станциях используются биофильтры или аэротенки. Схема типовой станции пропускной способностью 50¸100 м3/сут приведена на рис. 11.10. Сточные воды и хозяйственно-бытовые стоки после механической и физико-химической очистки поступают здесь в приемный смесительный резервуар. После смешения и выравнивания состава сточная вода насосами подается в двухъярусный отстойник. Осветляется и самотеком через распределительные устройства поступает на биофильтр, далее на лоток-смеситель. После хлорирования вода направляется на вторичный отстойник и сбрасывается в водоем. Ил из отстойников отводится на иловые площадки.

|

Изготавливаются биофильтры с естественной и принудительной подачей воздуха в толщу загрузки. Биофильтры первого типа обычно применяют при количестве стоков до 1000 м3/сут.

Степень очистки сточных вод от нефтепродуктов на станциях биологической очистки составляет 5¸10 мг/л при начальном содержании их в сточной воде 20¸50 мг/л.

Комплексное применение имеющихся методов позволяет снизить содержание нефти в воде до приемлемого уровня, и даже устранить нефтяное загрязнение полностью, применяя современные бактериальные препараты. К таким препаратам относятся: «Путидойл» (ЭкоГеоС-1, Тюмень), «Бациспцин» (институт биологии Уральского научного центра РАН), «Деградойл» (ЗАО «Биоцентрас»), «Фаризайм» (США) и другие. Все они получены на основе бактерий, питающихся нефтью и нефтепродуктами и могут успешно применятся и для ликвидации разливов нефти на грунт и в воду. Эффективность различных методов очистки сточных вод содержится в табл. 11.15

Токсическое свойство нефти проявляется при содержании ее в воде более 1 мг/л, но даже при 0,2¸0,4 мг/л нефть ощущается по запаху.

Таблица 11.15

Эффективность очистки сточных вод от нефти

| Вид оборудования | Содержание нефти в воде, мг/л | |

| Начальное | Конечное | |

| Нефтеловушки | 400¸3500 | 50¸100 |

| Фильтры | 50¸200 | 10¸18 |

| Флотаторы | 100¸150 | 15¸20 |

| Отстойники | 500¸2000 | |

| Биологическая очистка | 20¸50 | 5¸10 |

| Комплекс «фильтр-коагулятор - фильтр тонкой очистки» | 20¸500 | 1¸5 |

2015-04-17

2015-04-17 3819

3819