В изучаемом курсе информационные технологии рассматриваются применительно к управлению в организационных системах. Поэтому управление – одно из центральных понятий. Управление можно определить как функцию системы, обеспечивающую либо сохранение ее основных свойств, либо ее развитие в направлении определенной цели. Следовательно, управление неразрывно связано с системой и без нее не существует.

Система (греч. systema) – это целое, составленное из частей. Другими словами, система есть совокупность элементов, взаимосвязанных друг с другом и, таким образом, образующих определенную целостность.

Количество элементов, из которых состоит система, может быть любым, важно, чтобы они были между собой взаимосвязаны. Примеры систем – техническое устройство, состоящее из узлов и деталей; живой организм, состоящий из клеток; коллектив людей; предприятие; государство и т.д. Лекционная аудитория с лектором и студентами – система; каждый студент – тоже система. Из этих примеров ясно, что системы весьма разнообразны, но все они имеют ряд общих свойств и понятий.

|

|

|

Элемент системы – часть системы, выполняющая определенную функцию (лектор читает лекцию, студенты ее слушают и конспектируют и т.д.). Элемент системы может быть сложным, состоящим из взаимосвязанных частей, т.е. тоже представлять собой систему. Такой сложный элемент часто называют подсистемой.

Организация системы – внутренняя упорядоченность и согласованность взаимодействия элементов системы. Организация системы проявляется, например, в ограничении разнообразия состояний элементов в рамках системы (во время лекции не играют в волейбол).

Структура системы – совокупность внутренних устойчивых связей между элементами системы, определяющая ее основные свойства. Например, в иерархической структуре отдельные элементы образуют соподчиненные уровни и имеются внутренние связи между этими уровнями.

Целостность системы – принципиальная несводимость свойств системы к сумме свойств ее элементов. В то же время свойства каждого элемента зависят от его места и функции в системе. Так, если вернуться к примеру с лекцией, то, рассматривая отдельно свойства лектора, студентов, предметов оборудования аудитории и т.д., нельзя однозначно определить свойства системы, где эти элементы будут совместно использоваться.

Любая система входит в состав большей системы. Эта большая система как бы окружает ее и является для данной системы внешней средой. Для описания систем можно выделить следующие основные признаки:

• наличие структуры, благодаря которой можно узнать, как устроена система, из каких подсистем и элементов состоит, каковы их функции и взаимосвязи, как система взаимодействует с внешней средой;

|

|

|

• наличие единой цели функционирования, т.е. частные цели подсистем и элементов должны быть подчинены цели функционирования системы;

• устойчивость к внешним и внутренним возмущениям. Это свойство подразумевает выполнение системой своих функций в условиях внутренних случайных изменений параметров и дестабилизирующих воздействий внешней среды;

• комплексный состав системы, т.е. элементами и подсистемами большой системы являются самые разнообразные по своей природе и принципам функционирования объекты;

• способность к развитию – в основе развития систем лежат противоречия между элементами системы; снятие противоречий возможно при увеличении функционального разнообразия, а это и есть развитие.

Изучение, анализ и синтез больших систем проводятся на основе системного подхода, который предполагает учет основных свойств таких систем.

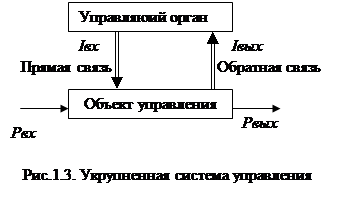

Объектом управления могут быть и научный эксперимент, и комплексные испытания, и организационно-экономическая деятельность фирмы, и производство. Из этих объектов наибольшее значение имеет производство как источник экономического эффекта. Производство это организационно- экономическая деятельность, отличающаяся  единством целей функционирования, технологией, входным и выходным потоками продуктов труда. Производство – общественный процесс создания материальных благ и услуг, охватывающий производственные силы и производственные отношения. Систему управления можно представить укрупнено (рис.1.3) из двух составляющих объекта управления (ОУ) и управляющего органа (УО).

единством целей функционирования, технологией, входным и выходным потоками продуктов труда. Производство – общественный процесс создания материальных благ и услуг, охватывающий производственные силы и производственные отношения. Систему управления можно представить укрупнено (рис.1.3) из двух составляющих объекта управления (ОУ) и управляющего органа (УО).

Рассмотрим систему управления на примере производства, которое представляет собой систему S, функционирующую в условиях воздействия окружающей среды (рынка сбыта продукции, конкурентных предприятий и т.п.). С внешней средой производство связывают как информационные (информация о конкурентах, поставщиках и т.д.), так и ресурсные отношения (материальные, энергетические ресурсы).

Функционирование производства происходит в соответствии с некоторой целью Z, которая задается посредством входной информации (о потребности продукта Uвх) Iвх. Но этого недостаточно, чтобы преобразовать входной материальный поток Рвх на базе используемой технологии в готовую продукцию Рвх. Необходима последовательность действий, которая должна быть оптимальной, исходя из некоторого плана. Форма воздействий материального потока задается входной информацией Iвх. Источником такой информации может служить некоторая концептуальная модель (КМ), отражающая требуемые характеристики готовых изделий, т.е. конечной продукции. Конкретным выражением концептуальной модели является техническое задание, которое на логическом уровне переводит эту информацию в алгоритмическую модель, т.е. в последовательность действий, соответствующую выбранной технологии производства изделий. Таким образом, за счет входной информации Iвх создается управляющий поток, определяющий, что должно быть произведено и на логическом уровне – каким образом это должно быть реализовано.

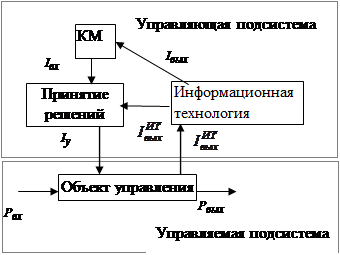

Для того, чтобы реализовать цель Z необходим ресурс R в виде рабочей силы, энергии, сырья и т.д. Ресурс R на основе технологии реализуется в виде конечного продукта Рвых. Для этого необходимо на основе алгоритмической модели и информации поступающей с производства  выдавать своевременное управляющее воздействие Iу (рис.1.4.).

выдавать своевременное управляющее воздействие Iу (рис.1.4.).

В процессе производства могут иметь место внешние и внутренние возмущения, поэтому необходимо иметь точную информационную модель об объекте управления (о состоянии оборудования, о ходе технологического процесса, о пооперационном качестве производимой продукции и т.п.).

|

|

|

Таким образом, можно выделить два основных потока информации:

1. Информационный поток Iвх, который формируется на основе концептуальной модели.

2. Выходной поток  осведомляющей информации, которая отражает действительное состояние хода производства продукции.

осведомляющей информации, которая отражает действительное состояние хода производства продукции.

Рис.1.4. Информационная технология в контуре управления

Сопоставление входной и выходной информации позволяет выработать управляющую информацию Iу. Получение Iу связана с большим объемом обработки информации, а использование автоматизированных ИС позволяет увеличить скорость обработки и повысить качество принимаемых решений, следовательно, и повысить качество управления. Здесь информационный процесс приобретает технологический характер. Предметом труда становится информация, орудием труда – ЭВМ. В этом случае в контур управления включается система переработки информации на базе информационных технологий (рис.1.4). ИТ как система имеет на входе осведомляющую информацию  , а на выходе формирует информацию

, а на выходе формирует информацию  для приятия решений и информацию Iвых, пополняющую концептуальную модель.

для приятия решений и информацию Iвых, пополняющую концептуальную модель.

Лекция 3. Концептуальный уровень ИТ

План лекции:

1. Состав базовой информационной технологии.

2. Концептуальный уровень ИТ.

2015-04-17

2015-04-17 1102

1102