Теория потребительского поведения (выбора) объясняет, как потребители тратят свой доход с целью максимизации своего удовлетворения. Она показывает, каким образом на потребительский выбор влияют цены товаров, доход потребителя и его предпочтения.

Теория потребительского поведения имеет широкий спектр применения. Она может быть использована для объяснения и предсказания результатов экономической политики, влияющей на цены и доходы. Она способна помочь объяснить, как экономические соображения влияют на решение вступить в брак, иметь детей и распределять время между отдыхом и работой.

Процесс «конструирования» теории выбора включает два этапа. Первый этап предполагает рассмотрение кардиналистской (т.е. количественной) версии, основанной непосредственно на понятии полезности.

Второй, ординалистский подход допускает определенное ранжирование, построение ряда товаров и услуг по принципу предпочтения. Такой подход не требует какой-либо психологической интерпретации выбора. То, что называется «полезностью», отражает только ранжирование предпочтений.

Основы теории полезности, получившей название «маржинализм», разработаны такими крупными экономистами XIX в. как У.С. Джевонсом, Г. Госсеном, К.Менгером, и его последователями Е. фон Бем-Баверком и Ф. фон Визером; Л. Вальрасом.

Представители данной школы рассматривают полезность как субъективное суждение потребителя о благе либо как удовлетворение, которое потребители получают при потреблении какого-либо набора благ или какого-либо отдельного блага.

Кардиналисты различают общую и предельную полезность блага.

Предельная полезность ( MU – Marginal Utility) – полезность от потребления дополнительной единицы блага.

Общая полезность ( TU – Total Utility)– складывается из суммы предельных полезностей последовательно потребляемых единиц блага.

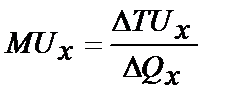

Алгебраическое выражение взаимосвязи предельной и общей полезности товара Х будет выглядеть следующим образом:

,

,

где ∆TUx – приращение общей полезности;

∆Qx – малое (единичное) приращение количества товара X.

Они предположили, что полезность имеет свойство количественной измеримости, т.е. попытались придать определенное значение в единицах полезности каждой альтернативе.

Количественная определенность, с их точки зрения, означает, что потребитель способен определить, например, что одна поездка на отдых на черноморское побережье в год оценивается в 1000 ед. полезности, тогда как две поездки в год оцениваются в 1600 ед. полезностей.Из этого делается вывод, что вторая поездка добавила бы 600 ед. к совокупной полезности. Численное выражение разницы между полезностями двух альтернатив возможно только, если полезность количественно измерима.

В качестве меры полезности кардиналисты предложили условно-субъективную единицу, получившую название «ютиль» (от англ. Utility – полезность).

По мере того, как растет величина потребления данного блага, величина полезности, полученной от потребления каждой добавочной единицы этого блага, сокращается. Данный принцип впервые был сформулирован У.С.Джевонсом, скорее на основе самоанализа, нежели на основе наблюдений. Позже экономист Г. Госсен сформулировал закон убывающей предельной полезности, отражающий данный принцип, ивошедший в теорию как первый закон Госсена.

Суть первого закона Госсена заключается в следующем:

по мере увеличения количества потребляемого блага его предельная полезность имеет тенденцию к уменьшению.

Если представить, что прибор, позволяющий измерить полученную потребителем полезность, существует, а результаты измерений зафиксированы, графически это будет выглядеть примерно так, как показано на рисунке:

Q

TU

U

TU

Q

MU

U

Рис.4.1

Анализируя данную графическую модель, можно сделать следующие выводы:

· общая полезность (TU) растет по мере увеличения единиц потребляемого товара, но растет все медленнее и медленнее, поскольку предельная полезность (MU) неуклонно сокращается;

· когда предельная полезность (MU) становится равной нулю, общая полезность (TU) достигает максимального значения;

· если продолжать потребление далее этой точки, предельная полезность (MU) станет отрицательной величиной, а общая полезность (TU) начнет сокращаться.

Следовательно, чем большим количеством блага обладает индивид, тем меньшую ценность имеет для него каждая дополнительная единица этого блага. Это значит, что цена блага определяется не общей, а предельной его полезностью для потребителя.

При фиксированном бюджете и постоянных текущих ценах благ потребитель руководствуется правилом: при убывающей предельной полезности благ он стремится максимизировать суммарный полезный эффект, общую полезность осуществляемых покупок.

Если предельные полезности благ, приходящиеся на единицу денежных затрат, не равны, рациональный потребитель пытается достичь равновесияпутем замещения менее полезных благ более полезными. В конечном итоге такие замещения обеспечивают одинаковый уровень полезности на каждую единицу денежных расходов. Уравняв таким образом свою выгоду и затраты, покупатель максимизирует суммарный полезный эффект.

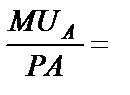

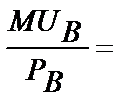

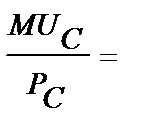

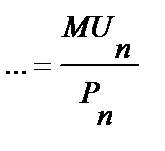

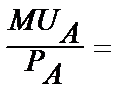

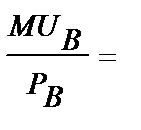

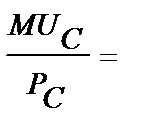

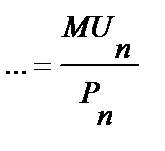

Максимизация полезности благ достигается при условии: равная полезность благ – на равновеликую единицу денежных затрат (второй закон Госсена ):

где МUА … МUn - предельные полезности покупаемых благ;

РА … Рn – цена покупаемых благ.

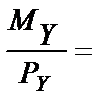

Полезность благ соотносится и сопоставляется покупателем с уплаченными за них деньгами. В этом смысле деньги выступают для покупателей важной и достаточно определенной количественной мерой полезности. Именно по этой причине потребитель всегда сопоставляет не только полезные эффекты покупаемых товаров, но и сравнивает их с полезностью собственных денег – λ. Это можно представить следующим образом:

= λ,

= λ,

Для любого непокупаемого товара Y, будет верно условие:  <. λ,

<. λ,

Это условие означает, что предельная полезность денег λ больше, чем полезность товара Y, поэтому данный товар не будет куплен покупателем.

Теория предельной полезности выглядит вполне логичной, хотя, как всякая теория, неизбежно несет в себе печать односторонности и ограниченности. В частности многих теоретиков смущало то, что категория полезности слишком зыбка, субъективна и не поддается даже приблизительному количественному измерению. А то, что нельзя измерить, трудно использовать в качестве доказательства теоретических положений. Основоположники маржинализма надеялись, что развитие теории и накопление фактов со временем поможет преодолеть эту принципиальную трудность. Однако произошло нечто прямо противоположное. Итальянский экономист Вильфредо Парето доказал, что количественно измерить полезность невозможно, даже при наличии большого числа фактов. Вывод Парето практически означал отказ от концепции предельной полезности в ее первоначальном виде. Одновременно это подвигло многих экономистов к поиску новых способов объяснения потребительского поведения на основе более реалистических допущений, сближающих теоретическое объяснение с практикой.

2015-04-01

2015-04-01 1250

1250