В настоящее время происходят активные процессы на Солнце и в солнечной системе, недавний парад планет и аномальные перемещения магнитных полюсов Земли – северного со скоростью до 15 км в год, южного – 8-9 км в год, в то время как нормальное перемещение при динамически стабильном периоде – смещение магнитных полюсов происходит со скоростью 3-4 см в год. Объяснение этого феномена кроется в крупных перемещениях вещества в нижней мантии и ядре Земли. Резко активизировались эндогенные процессы по всему земному шару – многочисленные землетрясения, вулканические извержения (в том числе и в области Охотско-Средиземноморского пояса, куда попадает и территория Горного Алтая).

Есть сведения об активизации процессов под Эльбрусом на Северном Кавказе. В конце 2004 года серия катастрофических землетрясений в Японии и Юго-Восточной Азии подтвердили аномальность развития Земли в последнее время. В результате землетрясения и моретрясения в Юго-Восточной Азии произошло смещение крупных литосферных плит на 30 метров, что зафиксировано с помощью спутников и сети GPS- геодезии. Такое аномальное моретрясение сказалось на положении Земной оси и продолжительности суток.

|

|

|

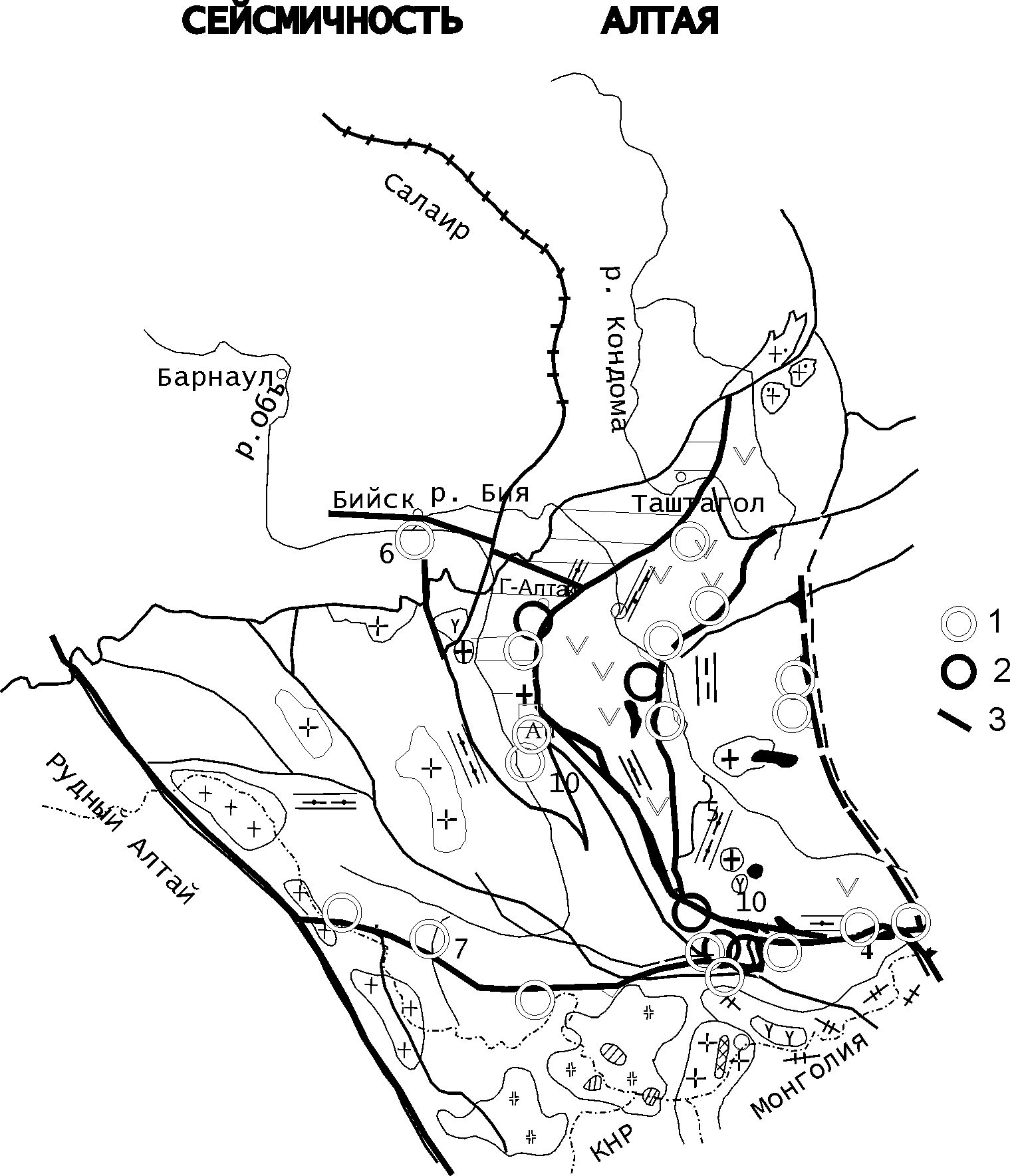

Это не могло не сказаться на ключевых параметрах природной среды и Алтайского региона. После длительного относительно спокойного сейсмического режима, конец 2003 года (Алтайское землетрясение 27 сентября 2003 года) отмечен серией толчков на юго-востоке Горного Алтая с магнитудой, превышавшей 7 баллов (рис. 17).

Сейсмические толчки продолжаются и в настоящее время. Динамика землетрясений имеет определённую направленность с трендом смещения эпицентров в северном направлении. Эпицентры первых наиболее сильных толчков локализовались в районе пос. Бельтир (Ортолык) Кош-Агачского района и были приурочены к трансрегиональному Чарышско-Теректинскому глубинному разлому, уходящему в мантию. Вдоль Чарышско-Теректинского разлома некоторые геофизики трассируют по впадинам (Курайской, Кош-Агачской, Уймонской) зону внутриконтинентально рифта. По нашим данным это система мелких грабенов типа пул-апарт, развивавшихся по механизму сдвиго-раздвига. Затем эпицентры землетрясений сместились в район пос. Акташ (5 баллов) (сработал Курайский разлом). Следующие эпицентры нескольких толчков локализовались в районе Телецкого озера (3-4 балла) (сработали Прителецкие зоны разлома, контролирующие рифт Телецкого озера и являющиеся продолжением Кузнецко-Алатауссской трансрегиональной зоны). В марте – апреле 2005 года произошло несколько толчков вблизи Горно-Алтайска (магнитуда от 2 до 3,5 баллов). 20 сентября 2005 года землетрясение с магнитудой 4,5 баллов произошло вновь в районе Бельтира.

|

|

|

Надо заметиь, что землетрясения на Алтае совпадают с закономерностью, выявленной в результате обработки двух глобальных каталогов землетрясений: зависимости сейсмичности от положения Луны. По данным Гарвардского каталога достаточно надёжно подтверждается влияние фазы Луны, в том числе, понижение сейсмичности в сизигиях и повышение вблизи полнолуния. Ожидаемое усиление сейсмичности в периоды новолуний и полнолуний при нахождении Луны в перигее не отмечено. Следовательно, срабатывает триггерный механизм накопления механической энергии в разрядке напряжений перед полнолунием. Катастрофическое моретрясение 26 декабря 2004 года в Юго-Восточной Азии произошло также накануне полнолуния. В целом чрезвычайная ситуация, возникшая в результате Алтайского землетрясения 2003 года, может быть отнесена к федеральному уровню по масштабности.

Территория Алтая (за исключением юга, юго-востока, северо-запада – район Камня-на–Оби) отнесён к 6 –балльной зоне. Однако, надо иметь в виду, что в 1832г в Бийске было 6-балльное землетрясение, но тогда Бийск был деревянным и одноэтажным.

К 7-балльной зоне отнесён район Камня-на–Оби, где произошли 3 сильных землетрясения: 1829г- 7 баллов, 1964г- 6 баллов и 1965г – 7 баллов. В конце марта 2003 года в районе Кулунды произошло землетрясение силой в 3 балла.

Рис. 17. Сейсмичность Алтая

1- эпицентры землетрясений в прошлом и их магнитуды;

2- эпицентры Алтайского землетрясения 2003 года;

3 - сейсмически активные разломы

Районы Катанды, Усть-Семы, Кош-Агача официально отнесены к 8-9 балльной зоне. Надо отметить, что в районе Усть-Семы имеются палеодислокации, указывающие на землетрясения силой в 10 баллов.

Ближайшее окружение нашего района показывает довольно высокую сейсмичность. В Казахстане район Риддера ознаменовался землетрясением силой 7 баллов в 1894 и 1901 гг. Район Новокузнецка – 7 баллов в 1898 и 1903 г.

Северная Монголия – катастрофические землетрясения силой 8-9 баллов в 1905 г. Тувинское землетрясение в районе Сангилена в 1972 году силой 8-9 баллов.

Сильные и катастрофические землетрясения оставляют свои следы на поверхности Земли в виде палеосейсмодислокаций. И определённый интерес представляет для нас территория Горного Алтая.

Палеосейсмогеологические исследования все более широко применяются во многих странах для выявления реального уровня сейсмической опасности районов, не обеспеченных в достаточной мере сейсмостатистическими данными. Одним из таких районов на территории Российской Федерации является Горный Алтай. В его юго-восточной части были проведены исследования, направленные на определение уровня современной геологической и доисторической сейсмической активности района Курайской и западной части Чуйской впадин, Курайского и Северо-Чуйского хребтов.

По данным, полученным ранее с помощью внерегионального сейсмотектонического метода оценки сейсмического потенциала, исследуемая территория характеризуется максимальной возможной магнитудой (Ммакс) ожидаемых землетрясений равной 7.5 ± 0.2. Эти данные согласуются с высоким уровнем сейсмичности расположенного южнее Монгольского Алтая, где известны многочисленные очень сильные землетрясения, в частности, и в XX веке. Причем тектонические структуры Горного Алтая являются прямым северо-западным продолжением структур Монгольского Алтая.

Полученные палеосейсмологические материалы и радиоуглеродные датировки свидетельствуют о том, что сильные сейсмические события, вызвавшие формирование рассмотренных выше сейсморазрывов и гравитационных структур, произошли около 230, 1000, 2500,4600 и 8000 лет назад. Период повторяемости составил, таким образом, 1000-3000 лет. При этом отмечается удивительно хорошая корреляция датировок палеоземлетрясений по разным типам сейсмодислокаций (рис. 22).

|

|

|

Первое в данном списке сейсмическое событие вызвало образование близширотного сейсморазрыва на южном склоне Центрально-Курайской антиклинальной гряды, ряд крупных обвалов в долине р. Чуй на участке от устья р. Дейлюгем до пос. Чибит и на северном борту долины Чуй между Чуйской и Курайской впадинами, а также, по-видимому, способствовало спуску длительно существовавшего обвально-подпрудного озера в районе устья р. Куэхтанар. Протяженность очага по этим поверхностным проявлениям может быть оценена примерно в 100 км. Это сильное землетрясение в науке известно и даже имеет собственное название - Монгольское 9.12.1761 г. По [Новый каталог сильных землетрясений…, 1977]. Его магнитуда оценивается в 7.7 ± 1.0, время возникновения - 17 час. 20 мин. ± 6 час., интенсивность -9-10 ± 2 балла, координаты: 50.0° ± 2.0° с.ш. и 90.0° + 2.0° в.д., а по [Землетрясения и основы.., 1985] - М = 8,3, /0 = 11, координаты эпицентра: 47,5° с.ш. и 91,8° в.д. Следовательно, при достаточно ясном представлении о силе сейсмического события его местоположение точно не определено. Собранные материалы позволяют "привязать" очаг этой грандиозной сейсмической катастрофы прошлого к Чуйско-Курайской зоне Горного Алтая и составить представление о характере её сейсмодислокаций. Землетрясение, возникшее 2500 лет назад, сопровождалось выходом очага на поверхность в виде уступа в зоне Чибитского активного разлома северо-западного простирания с карманом аномально мощной древней почвы в сухом, брошенном русле р. Чуи к юго-востоку от пос. Акташ, парой встречных сейсмообвалов в зоне Чайбеккольского активного разлома, перегородивших р. Чибитку и послуживших причиной возникновения оз. Чайбекколь, изменением динамики аллювиального осадконакопления р. Курайки [Бутвиловский, 1993] и грандиозным Сукорским обвалом в районе устья р. Куэхтанар, который способствовал образованию подпруженного естественного водохранилища в верхней части Чаган-Узунской теснины р. Чуй. Протяженность очага на основании этих его проявлений составляет порядка 80 км.

|

|

|

Сейсмическое событие, происшедшее 4600 лет назад, вызвало сейсмогенный обвал с погребением коллювиальными массами горизонта палеопочвы на южном склоне Центрально-Курайской антиклинальной гряды. Это вызвало изменение характера аллювиального сноса р. Курайки, когда галечники резко сменили вверх по разрезу тонкообломочный материал с богатым содержанием органики, который накапливался до этого на протяжении долгого времени [Бутвиловский, 1993]. Размеры очага по этим данным оценить невозможно. Однако, похоже, что это сейсмическое событие произошло в том же очаге, что и Монгольское. Вероятно, и по магнитуде оно было похоже на землетрясение 1761 г.

Двухметровый сейсмогенный уступ, изученный в траншее на северном склоне Центрально-Курайской гряды, создан землетрясениями, случившимися около 1000 и 8000 лет тому назад. Их сила, по-видимому, соответствовала магнитуде 7.2-7.6.

Одновременное в каждом из рассмотренных случаев проявление сейсмодислокаций разного генезиса и "в разных местах той территории, которую в целом можно очертить как Чуйско-Курайскую очаговую область, доказывает достоверность реконструированных палеоземлетрясений. А время их возникновения достаточно надежно устанавливается по радиоуглеродным датировкам Важно также то, что очаги одних палеоземлетрясений реализовались в зоне активного разлома близширотной ориентировки, а других - в зоне диагональных Чибитского и Чайбеккольского дизъюнктивов.

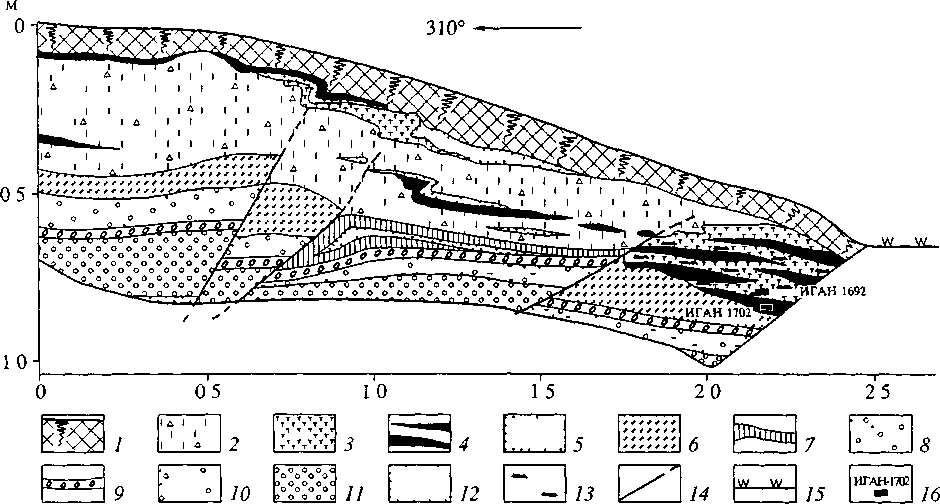

Приведенные в предыдущем разделе данные В В Бутвиловского [1993] о возраста отложений обвально-подпрудных озер в долине р Чуй дают возможность предполагать реальность еще двух более древних сейсмических событии, произошедших примерно 6400 и 8800 лет тому назад (рис. 18).

|

Рис. 18. Траншея № 1 через южный палеосеисмический эскарп

Центрально-Курайской антиклинали

1 - современная почва, 2 - серо-бурые супеси с редкими включениями щебня, 3 - торф, 4 - древесный уголь 5 - темно-серые пылеватые пески, 6 - серо-зеленые суглинки, 7 - погребенная почва, 8 - желтые гравийные пески, 9 - горизонт бурого гравия 10 — зеленовато-серые глинистые пески с включениями гравия 11 - серо-зеленый гравииник 12 - серые крупнозернистые пески, 13 - щепки, 14 - разрывные нарушения, 75 - поверхность болота 16 - места взятия и номера проб на радиоуглеродный анализ.

Непосредственно к югу от изученного района на территории Северно-Западного Китая в очаговой зоне Монголо-Алтайского (Фуюньского) землетрясения 1931 г. с М = 8,3 китайские сейсмогеологи провели палеосейсмологические исследования и определили, что за голоцен в этом же сейсмическом очаге произошло три землетрясения примерно той же магнитуды, что и Монголо-Алтайское с периодом повторяемости около 3 тыс лет, что соизмеримо с полученными для Чуйско-Курайской зоны данными.

2015-04-01

2015-04-01 4328

4328