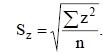

Определив Sz, можно установить также Syx - стандартную ошибку расчетных величин для всей совокупности сопоставляемых величин:

Полученный статистический показатель Syx, выраженный в логарифмах, указывает, в каких максимальных пределах могут отклоняться расчетные ПДК от их узаконенных данных в 66,6 % случаев использования данного уравнения. Таким образом, чем меньше Syx, тем ближе расчетные величины к их принятым значениям. Так, по уравнению (96) Syx = ± 0,249. Следовательно, ПДК для 2/3 всех сопоставимых веществ, рассчитанных по этому уравнению, не будут отличаться от узаконенных более чем на ± 0,249 по логарифму, т. е. не более чем в 1,8 раза. По формуле (97) Syx = ± 0,276, т. е. отношение расчетных ПДК к узаконенным составляет 1,9. По формуле (98) Syx = ± 0,105, т. е. отношение расчетных ПДК к узаконенным не превышает 1,25 раза. По формуле (27) Syx = ± 0,139, т. е. отклонение от узаконенных ПДК находится в пределах 1,38 раза.

Для выведения расчетных значений максимальных разовых ПДК можно рекомендовать любую из приведенных выше формул. Все они дают высокий коэффициент корреляции г, достоверность которого для всех формул составляет менее 0,001.

|

|

|

Учитывая простоту установления порога обонятельного ощущения и достаточно высокую точность рассчитанных на его основе максимальных разовых ПДК, можно рекомендовать более широкое использование порогов запаха в качестве основания при вычислении ориентировочных значений ПДК по формуле (24).

11.2. Расчет среднесуточных ПДК

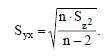

Среднесуточная ПДК атмосферных загрязнений должна опираться на порог токсического действия, т. е. она должна предусмотреть такие концентрации вредных веществ в атмосферном воздухе, которые будут безвредны при условии их круглосуточного вдыхания с воздухом. Однако подобное положение не всегда оправдано, так как среднесуточная ПДК не может быть выше максимальной разовой, а максимальная разовая опирается на порог рефлекторный. Таким образом, значительная часть среднесуточных ПДК по сути дела повторяет величину максимальной разовой ПДК. Учитывая это обстоятельство, для малотоксичных веществ, обладающих выраженным рефлекторным действием, вполне применимо использование простого линейного уравнения, имеющего в качестве переменной величины порог обонятельного ощущения (г = + 0,91):

где х - порог обонятельного ощущения.

Полученные по этой формуле расчетные значения ПДК имеют весьма небольшие отклонения от узаконенных. Так, например, статистический показатель Syx = 0,395, т. е. 2/3 всех рассчитанных показателей отличались от узаконенных не более чем в 2,5 раза, и лишь ПДК^ четырех веществ, рассчитанных по этой формуле, имели отклонения в 5-7 раз, а для пятиоксида ванадия отклонение было более чем в 10 раз. Однако применять эту формулу следует с осторожностью, в особенности в тех случаях, когда нормируются вещества, относящиеся к 1 и 2 классам токсичности.

|

|

|

Для вычисления ПДК атмосферных загрязнений желательно использовать значения ПДК вредных веществ в воздухе производственных помещений.

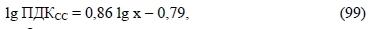

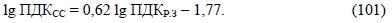

Л. Н. Иванова провела анализ ПДК вредных веществ в рабочей зоне и ПДК атмосферных загрязнений для 30 веществ, главным образом пестицидов, и предложили следующую формулу:

Предложенная формула имеет достаточно высокий коэффициент корреляции (г = + 0,69).

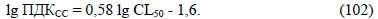

В работе А. О. Лойта, М. М. Кочанова и C. Д. Заугольникова также рассматривается возможность использования нормативных значений ПДК воздушной среды рабочей зоны для расчета среднесуточных значений ПДК атмосферных загрязнений. Они сопоставили значения ПДК для 40 веществ. Коэффициент корреляции г = + 0,65.

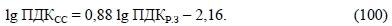

В работе Ю. А. Кротова для регрессионного анализа были привлечены нормативные данные ПДКР-З и ПДКсс для 75 веществ различных классов опасности (г = + 0,7). В результате математической обработки выведена следующая формула:

При использовании данной формулы статистический показатель Syx = ± 0,692, т. е. 2/3 рассчитанных по этой формуле значений не более чем в 5 раз отличались от узаконенных. Анализ наибольших отклонений показывает, что для 17,3 % веществ эта величина превышает 10-кратную. В большинстве случаев она зависит от значительного преобладания чувствительности порога рефлекторного действия по сравнению с порогом токсическим.

Расчеты, произведенные по формуле (102), дают несколько меньшие отклонения от узаконенных среднесуточных значений ПДК. Так, например, при сравнении ориентировочных значений ПДК атмосферных загрязнений оказалось, что для 56 % веществ, рассчитанных по формуле (102), они оказались более точными, для 16 % равными и для 28 % худшими.

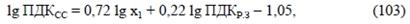

В тех случаях, когда нет более достоверных данных для включения их в расчетные уравнения, можно использовать данные по среднесмертельным концентрациям. Были отобраны данные, характеризующие 59 веществ. Выведенная формула (103) имела коэффициент корреляции г = + 0,68:

Статистический показатель для формулы (102) Syx = 0,68, т. е. 2/3 расчетных величин имеет отклонения от узаконенных значений в пределах 5-кратного. Однако следует отметить, что имеется 15,3 % веществ, отклоняющихся от узаконенных более чем в 10 раз.

В следующей формуле в множественную корреляцию были включены данные о порогах обонятельного ощущения и значения ПДК воздушной среды производственных помещений. В результате получено уравнение:

где x1 - порог обонятельного ощущения.

Приведенная формула имеет достаточно высокий статистический показатель: Syx = ± 0,324. Таким образом, 2/3 расчетных среднесуточных ПДК имеют отклонения от узаконенных в пределах 2-кратного. Рассчитанные по этой формуле ориентировочные значения ПДК дают значительно лучшие показатели, нежели формулы (99), (100) и (101).

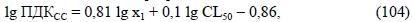

В следующей формуле наряду с порогом обонятельного ощущения использованы материалы о среднесмертельной концентрации сравниваемых веществ. Выведено уравнение множественной линейной регрессии:

где x1 - порог обонятельного ощущения.

Статистический показатель этой формулы Syx = 0,370, т. е. 2/3 веществ укладываются в отклонения, не превышающие 2,3 раза от узаконенных величин ПДК. Однако следует отметить относительно малую значимость коэффициента у CL50 [в формуле (103) он равен 0,22], т. е. удельный вес показателя токсичности здесь значительно меньший. Такое положение вполне объяснимо: коэффициент корреляции между CL50 и ПДКсс, полученный при использовании формулы (102), относительно мал, что и привело к снижению значимости CL50 при включении ее в расчет множественной линейной регрессии.

|

|

|

Применение формулы (104) может быть рекомендовано в тех случаях, когда отсутствуют материалы по ПДК для воздушной зоны производственных помещений.

Использование уравнений множественной линейной регрессии, опирающихся как на токсикологические, так и на рефлекторные показатели, дает значительно большее приближение расчетных значений ПДК к узаконенным [формулы (103) и (104)].

Значения среднесмертельной концентрации и среднесмертельной дозы вредных веществ, а также некоторые физико-химические константы, необходимые для расчета по приведенным формулам, приведены в [18].

Часть 4. Контрольные тесты и практические занятия

КОНТРОЛЬНыЙ ТЕСТ № 1

Классификация вредных веществ и отравлений

1. Токсикокинетика и токсикодинамика – разделы токсикологии:

а)теоретической;

б) профилактической;

в) клинической.

2. Классификация вредных веществ по назначению насчитывает:

а) 6 групп;

б) 4 группы;

в) 8 групп.

3. Бензол относится к…

а) неорганическим соединениям;

б) органическим соединениям;

в) элементорганическим соединениям.

4. Дыхательные пути - основной путь поступления ядов в организм:

а) при стихийных бедствиях;

б) в быту;

в) на производстве.

5. Мутагенные, канцерогенные, сенсибилизирующие вредные вещества - группы из классификации:

а) по степени опасности;

б) по избирательной токсичности;

в) по характеру действия на организм.

6. Наибольшую опасность представляют вещества:

а) 1-го класса опасности;

б) 4-го класса опасности;

в) 5 класса опасности.

7. Классификация вредных веществ по степени опасности насчитывает:

а) 4 класса; б)6 классов; в) 3 класса.

8. Гербициды предназначены для уничтожения:

а) растений;

б) личинок насекомых;

в) сорных видов рыб.

9. Аттрактанты предназначены для..

а) привлечения насекомых;

б) отпугивания насекомых;

в) уничтожения насекомых.

10. Для удаления листьев с растений используют:

а) репелленты

б) дефолианты;

в) ихтиоциды.

11. Пестициды, разлагающиеся в течение 15 дней, относятся к..

а) малостойким;

б) стойким;

в) очень стойким.

|

|

|

12. Период полураспада стойких пестицидов:

а) 1-2 года;

б) 1-6 мес.;

в) 6 мес. - 1 год.

13. Алкогольная интоксикация относится к отравлениям:

а) случайным;

б) преднамеренным;

в) криминальным.

14. Среди бытовых отравлений преобладают:

а) пероральные;

б) ингаляционные;

в) перкутантные.

15. При перкутантных отравлениях вредные вещества попадают в организм через…

б) кожу;

в) дыхательные пути.

16. Какой из названных критериев не используется для классификации пестицидов?

а) тератогенность;

б) эмбриотоксичность;

в) фиброгенность.

КОНТРОЛЬНЫЙ ТЕСТ № 2

Параметры и основные закономерности токсикометрии

1. Какой из приведенных параметров токсикометрии не относится к экспериментальным?

а) CL50;

б) DL 100;

в) Zch.

2. Степень токсичности - величина, обратная…

а) средней смертельной дозе;

б) абсолютно смертельной дозе;

в) коэффициенту кумуляции.

3. Какой параметр имеет наибольшее значение для одного и того же вещества?

а) CL50;

б) CL100;

в) LimCh.

4. Какой параметр имеет наименьшее значение для одного и того же вещества?

а) LimCh;

б) Lim ас;

в) DL50.

5. О выраженной способности вещества к кумуляции свидетельствует коэффициент кумуляции:

а) от 1 до 3;

б) от 3 до 5;

в) более 5.

6. Коэффициент кумуляции менее 1 свидетельствует о способности вещества к кумуляции:

а) выраженной;

б) слабой;

в) сверхкумуляции.

7. Укажите правильную формулу:

а) КВИО = CL50 / С20;

б) КВИО = С20/ CL50;

в) КВИО = С20/ CL100.

8. Чем больше Zch, тем…

а) больше опасность развития хронического отравления;

б) меньше опасность развития острого отравления;

в) больше опасность развития острого отравления.

9. Чем уже Zac, тем…

а) больше опасность развития хронического отравления;

б) больше опасность развития острого отравления;

в) меньше опасность развития острого отравления.

10. Zbiol позволяет судить…

а) о способности к кумуляции;

б) об опасности развития хронического отравления;

в) об опасности развития острого отравления.

11. При увеличении КВИО коэффициент запаса…

а) увеличивается;

б) уменьшается;

в) остается неизменным.

12. ПДК рассчитывают по

а) Limch;

б) CL50;

в) Lim ас.

13. Для определения класса опасности используют:

а) 8 показателей;

б) 7 показателей;

в) 5 показателей.

14. ПДК в воздухе рабочей зоны..

а) больше, чем в воздухе населенных мест;

б) меньше, чем в воздухе населенных мест;

в) равна ПДК в воздухе населенных мест.

15. ОБУВ - это

а) обязательный безопасный уровень выбросов;

б) ориентировочно безопасный уровень воздействия;

в) оценка базового уровня выбросов.

16. При установлении класса опасности определяющим является…

а) показатель, свидетельствующий о наибольшей опасности;

б) CL50;

в) ПДКр.з.

КОНТРОЛЬНЫЙ ТЕСТ № 3

Токсикокинетика

1. Токсикокинетика изучает

а) действие вещества на организм;

б) действие организма на вещество;

в) пути поступления веществ в организм.

2. Какой вид транспорта веществ через мембраны не требует затрат энергии?

а) пиноцитоз;

б) диффузия;

в) активный транспорт.

3. Скорость диффузии..

а) прямо пропорциональна площади мембраны;

б) обратно пропорциональна площади мембраны;

в) не зависит от площади мембраны.

4. Ингаляционный путь поступления ядов в организм наиболее часто встречается

а) на производстве;

б) в быту;

в) при стихийных бедствиях.

5. При работе в атмосфере нереагирующих газов скорость насыщения крови ядом

а) сначала велика, затем падает;

б) сначала мала, затем возрастает;

в) постоянна.

6. При работе с реагирующими газами опасность развития отравления:

а) тем больше, чем дольше длится работа;

б) тем меньше, чем дольше длится работа;

в) не зависит от времени.

7. Всасывание ядов происходит в основном в..

а) полости рта;

б) желудке;

в) тонком кишечнике.

8. Чем больше летучесть, тем…

а) меньше яда всасывается через кожу;

б) больше яда всасывается через кожу;

в) меньше опасность развития ингаляционного отравления.

9. Наиболее важным средством транспортировки ядов в организме является:

а) лимфа; б)кровь;

в) моча.

10. Количество внеклеточной жидкости

а) больше, чем внутриклеточной;

б) меньше, чем внутриклеточной;

в) равно количеству внутриклеточной.

11.Растворимость неэлектролитов в жирах

а) способствует проникновению в клетки;

б) затрудняет проникновение в клетки;

в) не влияет на проникновение в клетки.

12. Реакции биотрансформации происходят в основном в присутствии:

а) витаминов;

б) ферментов;

в) эритроцитов.

13. Основным местом биотрансформации являются клетки:

а) почек;

б) печени;

в) мозга.

14. Реакции 1 фазы биотрансфомации не включают:

а) гидролиз;

б) конденсацию;

в) окисление.

15. Главный орган выведения вредных веществ - это

а) почки;

б) печень;

в) легкие.

16. Чем меньше коэффициент растворимости в воде летучего вещества,

а) тем быстрее происходит его выделение через легкие;

б) тем медленнее происходит его выделение через легкие;

в) тем быстрее происходит его выделение через почки.

КОНТРОЛЬНЫГЙ ТЕСТ № 4

Факторы, определяющие развитие отравлений

1. Видовая чувствительность, половая принадлежность, влияние биоритмов относятся к факторам…

а) основным, относящимся к ядам;

б) основным, характеризующим пострадавшего;

в) дополнительным, влияющим на пострадавшего.

2. Температура, влажность, шум, вибрация относятся к факторам…

а) основным, относящимся к ядам;

б) дополнительным, относящимся к «токсической ситуации»;

в) дополнительным, влияющим на пострадавшего.

3. К основным факторам, относящимся к ядам, не принадлежат:

а) физико-химические свойства;

б) способ и скорость поступления яда в организм;

в) возможность развития аллергии и токсикомании.

4. Наибольшим наркотическим действием обладает

а) С5Н12;

б) С6Н14;

в) С8Н18.

5. Наркотическое действие усиливается в ряду

а) С2Н5(ОН), С3Н7(ОН), С4Н9(ОН);

б) С4Н9(ОН), С3Н7(ОН), С2Н5(ОН);

в) С4Н9(ОН), С2Н5(ОН), С3Н7(ОН).

6. Наибольшей биологической активностью обладает

а) СН ≡ СН;

б) СН3 − СН3;

в) СН2 = СН2.

7. С увеличением кратности связей наркотическое действие

а) уменьшается;

б) возрастает;

в) не меняется.

8. Введение в нитросоединения бензола атома хлора

а) увеличивает токсичность;

б) уменьшает токсичность;

в) не влияет на токсичность.

9. Привыкание

а) возникает только к отдельным ядам;

б) возникает в какой-то мере ко всем ядам;

в) к ядам не возникает никогда.

10. Наиболее благополучное состояние организма характерно для…

а) начальной фазы хронического отравления;

б) второй фазы хронического отравления;

в) третьей фазы хронического отравления.

11. Какая теория не относится к объяснению механизма привыкания?

а) ферментативная;

б) метаболическая;

в) оккупационная.

12. При аддитивном действии токсичных веществ суммарный эффект:

а) больше суммы эффектов действующих компонентов;

б) равен сумме эффектов действующих компонентов;

а) меньше сумме эффектов действующих компонентов.

13. При потенцированном действии токсичных веществ суммарный эффект:

а) больше суммы эффектов действующих компонентов;

б) меньше сумме эффектов действующих компонентов;

а) равен сумме эффектов действующих компонентов.

14. Суммарный эффект меньше суммы эффектов действующих компонентов при…

а)в потенцированном действии;

б) в независимом действии;

в) в антагонистическом действии.

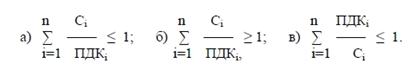

15. При аддитивном действии должно соблюдаться условие

16. При сочетанном действии шум и вибрация

а) усиливают токсичное действие вредных химических веществ;

б) уменьшают токсичное действие вредных химических веществ;

в) не влияют на силу действия вредных химических веществ.

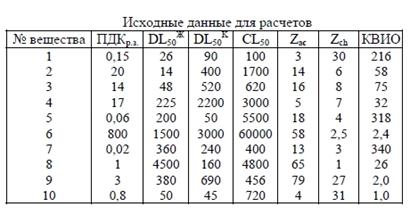

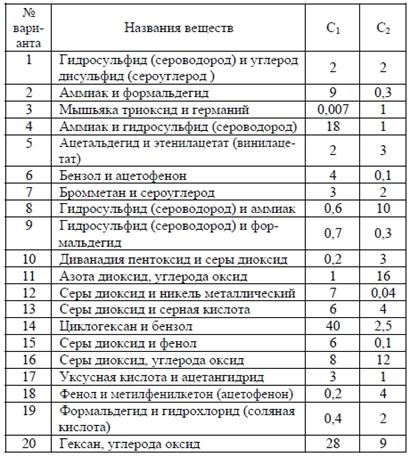

«Определение класса опасности вредных веществ»

Практическое занятие предназначено для освоения теоретических знаний и получения навыков по определению класса опасности вредных веществ в соответствии с ГОСТ 12.1 007-76.

Перед началом работы внимательно изучить разделы 2.1., 2.2, 2.3. учебного пособия и ознакомиться с содержанием ГОСТа 12.1 007-76. Затем приступить к решению задач.

Каждый студент выполняет задание по своему варианту. Номер варианта выдается преподавателем и состоит из двух цифр. Первая цифра соответствует номеру первого вещества из таблицы с исходными данными, вторая - номеру второго вещества. Для этих двух веществ следует:

1) определить класс опасности по показателям токсикометрии и назвать определяющий показатель;

2) указать название и единицы измерения приведенных показателей токсикометрии;

3) определить порог однократного действия L,mac;

4) подсчитать порог хронического действия Limch;

5) определить летучесть;

6) определить зону биологического действия Zbiol;

7) указать, какое вещество более опасно в плане развития острых и хронических заболеваний.

Исходные данные для расчетов приведены в табл. 18.

Таблица 18

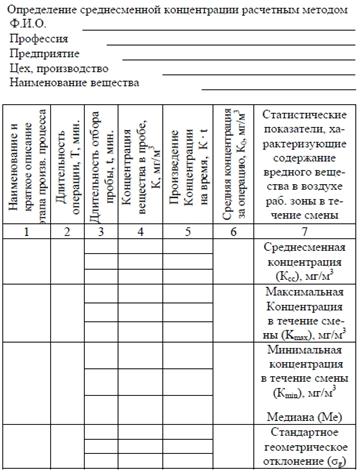

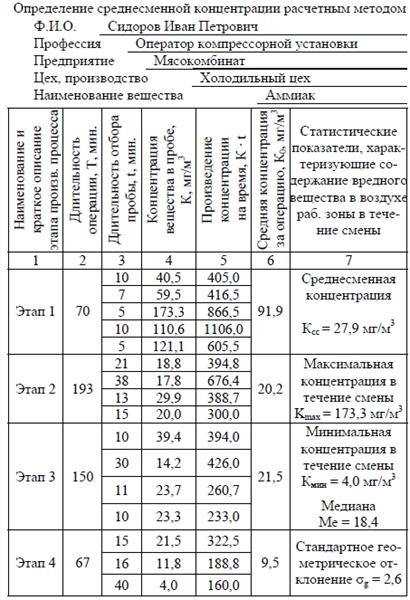

«Определение среднесменной концентрации расчетным методом»

Целью практического занятия является расчет среднесменной концентрации вещества в воздухе рабочей зоны.

Среднесменная предельно допустимая концентрация -ПДКсс - предельная концентрация, усредненная за 8-часовую рабочую смену.

Контроль содержания вредных веществ проводится при сравнении умеренных концентраций с их предельно допустимыми значениями.

Среднесменные концентрации необходимы для расчета индивидуальной экспозиции, выявления связи изменения состояния здоровья работающих с их профессиональной деятельностью.

При выделении в воздушную среду нескольких химических веществ или сложной смеси известного и относительно постоянного состава контроль загрязнений воздуха допускается проводить как по ведущим (определяющим клинические проявления интоксикации), так и по наиболее характерным для данной смеси компонентам.

Контроль за соблюдением среднесменной ПДК проводится применительно к определенной профессиональной группе или конкретному работнику. Для характеристики профессиональной группы среднесменную концентрацию определяют не менее чем у 10 % работников данной профессии. Среднесменные концентрации измеряют как для рабочих основных профессий, так и для вспомогательного персонала, который по характеру работы может подвергаться действию вредных веществ (слесари, ремонтники, электрики и др.).

Измерение среднесменных концентраций приборами индивидуального контроля проводится при непрерывном или последовательном отборе в течение всей смены, но не менее 75 % ее продолжительности, при условии охвата всех производственных операций, включая перерывы (нерегламентированные), пребывание в операторных и др. При этом количество отобранных за смену проб зависит от концентрации вещества в воздухе и определяется методом контроля. Для достоверной характеристики воздушной среды необходимо получить данные не менее чем по трем сменам.

Среднесменную концентрацию можно определить на основе отдельных измерений с учетом всех технологических операций (основных и вспомогательных) и перерывов в работе. Количество проб при этом зависит от числа технологических операций, их длительности, но, как правило, должно быть не менее пяти. В этом случае среднесменная концентрация рассчитывается как концентрация средневзвешенная во время смены.

Для расчета заполняем табл. 19, в которую вносятся все операции технологического процесса, их длительность, длительность отбора каждой пробы и соответствующие ей концентрации.

Если работник в течение смены выходит из помещения или находится на участках, где заведомо нет контролируемого вещества, то в графе 2 отмечают, чем он был занят, а в графе 5 ставят «0».

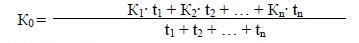

Далее подсчитывают среднюю концентрацию (К0) для каждой операции:

где К1, К2,..,Кп - концентрации вещества; t1, t2^tn - время отбора пробы.

Результаты заносим в графу 6.

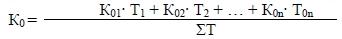

По значениям средних концентраций за операцию (К0) и длительности операций (Т) рассчитывают среднесменную концентрацию (КСС) как средневзвешенную величину за смену.

где К01, К02...К0п - средняя концентрация за операцию; Т1, Т2. Т0n - продолжительность операций.

В графу 7 вносят статистические показатели, характеризующие процесс загрязнения воздуха рабочей зоны в течение смены.

Минимальная концентрация - определенная в течение всей рабочей смены.

Максимальная концентрация - средневзвешенная концентрация, определенная в течение всей рабочей смены.

Таблица 19

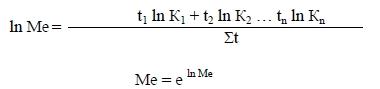

Медиана (Ме) - безразмерное среднее геометрическое значение концентрации вредного вещества, которая делит всю совокупность концентраций на две равные части: 50% проб выше значения медианы, а 50% - ниже. Медиана рассчитывается по формуле:

где K1, K2,...,Kn - концентрации вещества; t1, t2...tn - время отбора пробы.

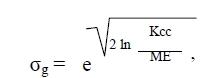

Стандартное геометрическое отклонение σg характеризующее пределы колебаний концентраций, рассчитывается по формуле:

где КСС - среднесменная концентрация; МE - медиана.

Стандартное геометрическое отклонение, не превышающее 3, свидетельствует о стабильности концентраций в воздухе рабочей зоны и не требует повышенной частоты контроля; σg более 6 указывает на значительные колебания концентраций в течение смены и необходимость увеличения частоты контроля среднесменных концентраций для данной профессиональной группы.

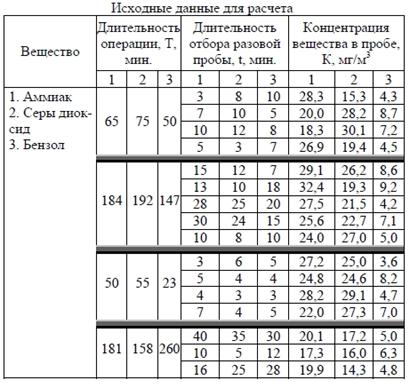

ЗАДАНИЕ

Определить среднесменную концентрацию и сравнить ее с ПДК. Исходные данные приведены в табл. 20. Жирная черта разделяет некоторые этапы производственного процесса.

Конкретные данные выбираются в соответствии с шифром, состоящим из четырех цифр. Первая цифра - номер вредного вещества, вторая - длительность операции, третья - длительность отбора пробы, четвертая - концентрация вещества в пробе.

Сделать выводы о стабильности концентраций в воздухе рабочей зоны.

Данные о ПДК вредных веществ взять из справочной литературы.

Таблица 20

Пример расчёта дан в табл.21.

Таблица 21

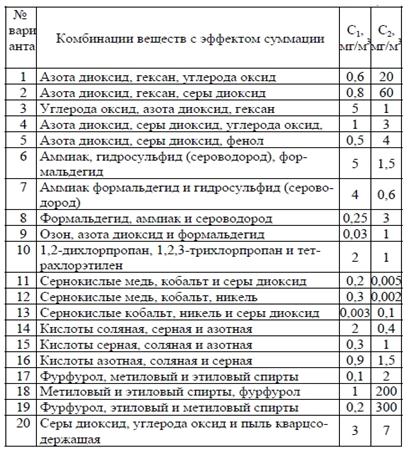

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 3 «Комбинированное действие вредных веществ»

Целью данного занятия является изучение условий безопасности в случае одновременного присутствия в воздухе рабочей зоны нескольких вредных химических веществ. В реальных условиях производства такая ситуация встречается наиболее часто.

1. Изучить раздел учебного пособия «Комбинированное действие вредных веществ».

2. Решить предложенные задачи по определению фактических и предельно допустимых концентраций веществ. Номер варианта соответствует номеру студента в списке.

ЗАДАЧА № 1.

В воздухе рабочей зоны одновременно присутствуют три вредных вещества однонаправленного действия. Даны фактические концентрации (С1 и С2) первых двух из этих веществ. Определить, какой должна быть фактическая концентрация третьего вещества, чтобы соблюдались условия безопасности. ПДК вредных веществ выбрать из справочной литературы или приложения В. Исходные данные приведены в табл. 23.

Таблица 22

ЗАДАЧА № 2.

В цехе соблюдаются условия безопасности по требованиям к воздуху рабочей зоны. Известны концентрации двух веществ аддитивного действия, присутствующих в воздухе, и ПДК одного из них. В каких пределах находится ПДК второго вещества? Соответствует ли полученный результат требованиям нормативных документов? Исходные данные приведены в табл. 22.

Таблица 23

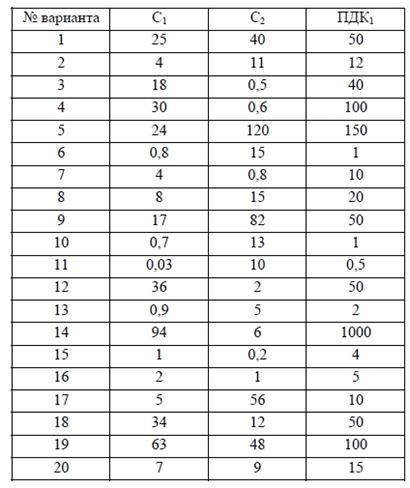

ЗАДАЧА № 3.

Даны два вещества однонаправленного действия и их фактические концентрации. Выяснить, выполняются ли требования безопасности к воздуху рабочей зоны. Исходные данные приведены в табл. 24. ПДК веществ взять из нормативной литературы.

Таблица 24

ЗАДАЧА № 4.

В воздухе рабочей зоны одновременно присутствуют диоксид азота и оксид углерода. Фактическая концентрация одного вещества известна. Определить, какой должна быть концентрация другого, чтобы соблюдались условия безопасности. Указать, каким видом комбинированного действия обладают эти вещества. Исходные данные приведены в табл. 25.

Таблица 25

2015-04-01

2015-04-01 2920

2920