Комплекс мероприятий, направленных на предупреждение пожаров и ограничение их размеров, называется пожарной профилактикой.

Задачи пожарно-профилактических мероприятий разнообразны, но в основном заключаются в следующем.

1. Мероприятия, устраняющие непосредственные или возможные причины пожаров. Эти мероприятия в свою очередь могут быть подразделены на группы:

воздействие на технологический процесс в целях пожарной безопасности (применение наиболее безопасных в пожарном отношении систем разработки, полнота выемки угля и т.д.);

мероприятия технического характера (например, правильный монтаж электрооборудования, применение исправных машин и механизмов);

мероприятия организационного порядка (соблюдение правил пожарной безопасности при ведении взрывных и огневых работ, транспортирование и хранение горючих веществ и т.д.).

2. Мероприятия, ограничивающие распространение возникшего пожара, - применение несгораемых и трудносгораемых конструкций, материалов и веществ, пожарных перемычек, несгораемых дверей и ляд и т.д.

3. Мероприятия, обеспечивающие успешную эвакуацию людей из застигнутых пожаром горных выработок, - создание необходимого количества запасных выходов из любой горной выработки, их рациональное расположение и устройство, снабжение работающих самоспасателями и т.п.

4. Мероприятия, обеспечивающие быстрое и своевременное развёртывание тактических действий горноспасательных и вспомогательных команд при тушении пожаров, - создание специальных проходов к труднодоступным местам, оборудование пожарных складов, содержание в исправном состоянии пожарного трубопровода, заполненного водой с заданными параметрами, и пр.

Тушение подземных пожаров производится следующими основными способами:

непосредственным воздействием на очаг пожара огнетушащими средствами (активный способ);

изоляцией пожарного участка от действующих выработок специальными изолирующими сооружениями (перемычками, рубашками и др.);

комбинированным способом (например, локализация очага пожара в результате временной изоляции пожарного участка с последующим воздействием на очаг пожара огнетушащими средствами, создание инертной среды, затопление пожарных выработок водой, заиливание).

Непосредственное тушение очагов пожара обычно применяется в начальный период горения, а также во всех случаях, когда имеются безопасные подступы к очагу и в достаточном количестве пожаротушащие средства. Этот способ характеризуется непосредственным или дистанционным воздействием на очаг пожара различными огнетушащими средствами. Его успешному применению в подземных условиях способствует возможность в начальный период приблизиться к очагу пожара со стороны поступающей струи воздуха.

Изоляция заключается в ограничении доступа воздуха к очагу пожара путем возведения изолирующих пожарных перемычек, закрывания дверей, полков, ляд и др. Этот способ применяют в тех случаях, когда отсутствуют безопасные подступы к очагу пожара. В пожарном участке произошел взрыв горючих газов и нельзя безопасно его проветрить, суммарная доля горючих газов в пожарном участке достигла 2% при большой доле кислорода и предотвратить дальнейшее накопление горючих газов невозможно, имеющиеся средства пожаротушения не дают должного эффекта, непосредственное тушение огнетушащими средствами экономически нецелесообразно.

Комбинированный способ применяется в тех случаях, когда невозможно потушить пожар активным способом или снизить концентрацию кислорода на аварийном участке до безопасного значения. Комбинирование различных способов и средств пожаротушения наиболее эффективно при ликвидации широко распространившихся пожаров.

Для тушения подземных пожаров применяются разнообразные по физико-химическому составу, эффективности и воздействию пожаротушащие средства, выбор которых зависит от вида горящего материала, горно-технических и горно-геологических условий, режима проветривания пожарного участка, степени распространения пожара, наличия безопасных подступов к очагу горения и др.

Применяемые пожаротушащие средства по своему физическому состоянию подразделяются на жидкие (вода, заливочная пульпа), пенные (химическая, воздушно-механическая и газомеханическая пена), газообразные (диоксид углерода, азот, парогазовая смесь) и сыпучие (огнетушащие порошки, инертная пыль и песок).

Вода – наиболее распространенное и эффективное средство, применяемое для тушения пожаров в шахтах, особенно в начальный период их развития. Она является одним из лучших хладоагентов. На поверхности каждой шахты должно быть оборудовано не менее двух наполненных водой утепленных пожарных резервуаров вместимостью не менее 250 м3. Около пожарных резервуаров устраиваются насосные станции. Подача пожарных насосов должна быть не менее 0,022 м3/с (80 м3/ч). От пожарных резервуаров к каждому стволу шахты и между зданиями и сооружениями прокладывается утепленный трубопровод диаметром между зданиями не менее 100 мм и не менее 150 мм – к стволам.

В подземных выработках шахт для борьбы с пожарами и пылью должны быть проложены объединенные пожарно-оросительные трубопроводы. С поверхности шахты в горные выработки вода подается по двум магистральным трубопроводам – рабочему и резервному. Для снижения давления воды должны применяться редукционные устройства, располагаемые на отводах магистральных пожарно-оросительных трубопроводов. Сеть пожарно-оросительного трубопровода в подземных выработках должна состоять из магистральных участковых линий, диаметр которых – соответственно не менее 150 и 100 мм. Концы участковых пожарно-оросительных трубопроводов должны отстоять от забоев подготовительных и очистных выработок не более чем на 40 м и оборудованы пожарными кранами, у которых размещается ящик с двумя пожарными рукавами и пожарным стволом.

Давление воды на выходе из пожарных кранов должно быть при нормируемом расходе воды на подземное пожаротушение 0,6 – 1,5 МПа. На участках трубопроводов, где давление превышает 1,5 МПа, перед пожарными кранами устанавливают устройства, обеспечивающие снижение давления.

Пожарно-оросительный трубопровод оборудуется пожарными кранами с однотипными соединительными головками, имеющими диаметр не менее 70 мм, которые должны быть размещены:

в выработках с ленточными конвейерами – через 50 м, при этом дополнительно по обе стороны от приводной станции конвейера на расстоянии 10 м устанавливаются два пожарных крана. Рядом с пожарными кранами должен находиться пожарный рукав длиной 20 м и ствол;

по обе стороны от всех камер, в которых хранятся или используются горючие материалы, а также ходка в склад взрывчатых материалов – на расстоянии 10 м. Рядом должен находиться ящик с пожарным рукавом и ствол;

у пересечений и ответвлений подземных выработок;

в горизонтальных и наклонных выработках, не имеющих пересечений и ответвлений, соответственно через 200 и 100 м;

в выработках околоствольного двора, где нет камер, – через 100 м, а также с каждой стороны стволов на сопряжениях с выработками;

у погрузочных пунктов лав со стороны свежей струи воздуха и на вентиляционных штреках не далее 20 м от выхода из очистного забоя;

в тупиковых выработках при длине более 500 м – через 50 м, при меньшей длине – через 100 м.

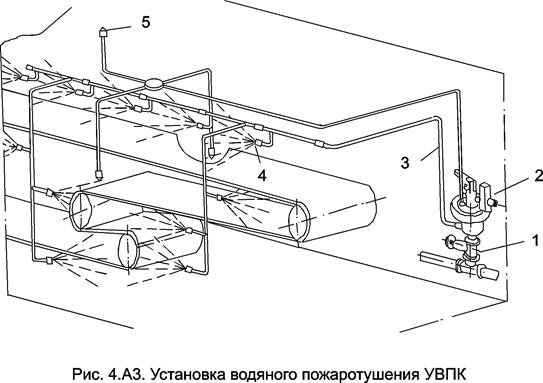

Все ленточные конвейеры в горных выработках должны быть оборудованы стационарными установками пожаротушения. В настоящее время ленточные конвейеры оборудуются установками водяного пожаротушения УВПК. Существует несколько модификаций этой установки. Установка УВПК состоит (рис.4.А3) из задвижки I, запорно-пускового устройства 2, распределительного трубопровода 3, II распылителей 4, трех тепловых датчиков 5. Температура срабатывания тепловых датчиков 47 или 72 °С. Длина защищаемой ленты – не менее 20 м.

|

Установки УВПК оснащаются распылителями воды РВ. Распылитель имеет простую конструкцию и состоит из металлического корпуса и изготовленного из термостойкого пластика диспергатора. Он обеспечивает стабильную сплошную конусную струю тонкораспыленной воды длиной до 6 м при давлении 0,6 МПа.

Воздушно-механические, газомеханические и твердеющие пены находят все более широкое применение для борьбы с подземными пожарами.

Пена – двухфазная (газожидкостная) система с определенной устойчивостью структуры, массы и объема. Жидкая фаза пены представляет собой водный раствор поверхностно-активного вещества (пенообразователя) или водный раствор синтетической смолы с пенообразователем и отвердителем, а газовая фаза – воздух или инертный газ (азот, парогазовая смесь, углекислый газ или продукты горения). Для тушения и локализации пожаров в газовых шахтах используется в основном газо-механическая (инертная) и твердеющая пены.

Газо-механическая пена образуется при подаче водного раствора пенообразователя на сетку, через которую продувается воздух (газ), эжектируемый за счет энергии воды или принудительно подаваемый. Применяется также бессеточный способ получения пены в пожарных рукавах или трубопроводах при одновременной подаче в них водного раствора пенообразователя и газа в строго определенных соотношениях.

Подразделения военизированной горноспасательной службы оснащены следующими пенными средствами тушения подземных пожаров.

|

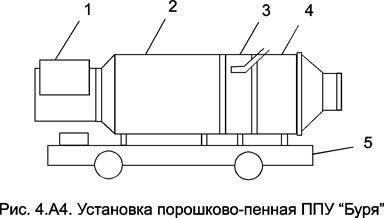

Высокопроизводительная порошково-пенная установка ППУ «Буря» (рис.4.А4) предназначена для дистанционного тушения пожаров пеной и порошком в горизонтальных, наклонных и вертикальных выработках, проветриваемых за счет общешахтной депрессии, а также в тупиковых выработках протяженностью до 250 м.

ППУ можно доставлять по горным выработкам с площадью сечения не менее 3,3 м2 (ширина выработок – не менее 1,8 м, высота – не менее 1,8 м), оборудованных колеей 900 мм. У места установки ППУ по выработке должно проходить не менее 10 м3/с воздуха. Производительность установки: по пене 8,3…10,0 м3/с при кратности пены 40…70, по порошку 5,0 кг/с.

Установка «Буря» (рис.4.А4) состоит из вентилятора 2, соединенного через воздухораспределитель 3 с пеногенератором 4. На входе вентилятора установлена порошковая приставка-бункер I, в которую порошок подается из заводской тары. Указанное оборудование, а также ящик для ЗИП размещены на раме 5 шахтной вагонетки ВГ-3,3.

ППУ может обеспечить подачу пены в очагу горения непосредственно по горным выработкам и по вентиляционным трубам и поэтому комплектуется самоуплотняющейся воздухонадувной перемычкой.

|

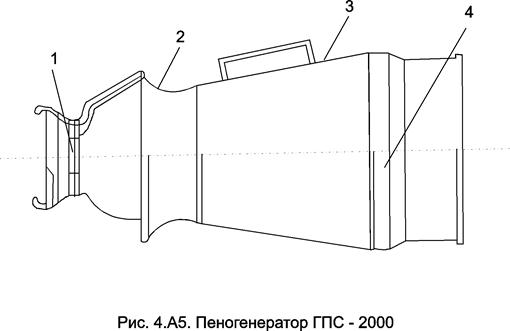

Для получения пены средней кратности применяется ежекционный пеногенератор ГПС-2000. Пеногенератор позволяет получать пену кратностью 70…100 с производительностью 0,033 м3/с. пеногенератор (рис.4.А5) состоит из центробежной форсунки I, конфузора 2, диффузора 3 и пакета пеногенерирующих сеток 4.

Для предотвращения, локализации и тушения пожаров от самовозгорания скоплений угля в выработанном пространстве очистных забоев предназначена пеногенераторная установка УПГВ. Установка позволяет получать газомеханическую и воздушно-механическую пену и транспортировать ее под давлением по трубопроводам на расстояние более 200 м. Производительность установки 0,066 м3/с пены кратностью 150…175.

Установка позволяет обеспечить устойчивый процесс получения пены высокой кратности, ее транспортирование под давлением по трубопроводам малого диаметра в труднодоступные места выработанного пространства, заполнения куполов и пустот горных выработок.

Для предотвращения пожаров эндогенного происхождения путем подачи под давлением газомеханической пены в труднодоступные места применяют пеногенератор высоконапорный трубный ПВТ. Он монтируется непосредственно на трубопроводе. Существует три его модификации для трубопроводов 3.4 и 6 дюймов.

Заполнение куполов и пустот за крепью горных выработок, изоляция выработанного пространства, возведение изолирующих перемычек и рубашек производится твердеющей пеной на основе синтетических смол. Для выполнения этих работ применяют установку ТП. Она представляет собой систему инжектов для подсоса синтетической смолы с пенообразователем и кислотного отвердителя с последующим их смешиванием и вспениванием сжатым воздухом в пеногенераторе. Производительность установки ТП 0,02…0,03 м3/с при кратности пеномассы 15…30.

Формирование пеномассы происходит в пожарном рукаве длиной не менее 25 м, по которому ее подают к месту заполнения перемычек, пустот, куполов и др. Пеномасса через определенное время твердеет.

В качестве первичных средств пожаротушения применяется огнетушатель пенный унифицированный ОПУ-10, который предназначен для тушения горящей конвейерной ленты и других материалов, трудноподдающихся тушению порошковыми огнетушителями (пожары классов А и В), за исключением щелочных металлов, которые горят без доступа воздуха, а также электроустановок, находящихся под напряжением.

Одним из эффективных методов предотвращения взрывов при тушении подземных пожаров является общая инертизация шахтной среды за счет замещения воздуха, поступающего к очагу горения, инертным газом. В качестве инертных газов могут быть использованы азот, углекислый газ, а также парогазовые смеси, которые получают непосредственно в горных выработках путем сжигания углеводородного топлива с специальных установках – генераторах инертных газов.

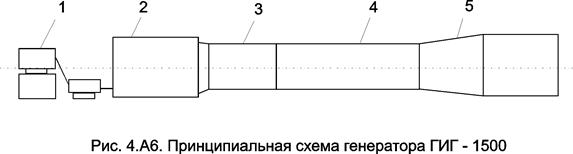

Генераторы инертных газов применяются на шахтах наиболее часто. При пожарах на участках с метановыделением до 8 м3/мин используются генераторы ГИГ-4 производительностью 340 м3/мин парогазовой смеси. При пожарах в высокопроизводительных добычных участках (метановыделение до 30 м3/мин) используются генераторы ГИГ-1500 с регулируемой производительностью 800…1500 м3/мин парогазовой смеси, что позволяет инертизировать шахтный воздух пожарных участков без существенного изменения установившегося режима проветривания.

Генератор ГИГ-1500 (рис.4.А6) состоит из последовательно состыкованных посредством быстроразъемных соединений следующих основных узлов: турбореактивного двигателя 2 типа Ж-701, испарителя топлива 3, двухсекционной камеры дожигания 4, камеры охлаждения 5 с пеногенерирующим устройством и водоотделителем.

Запуск генератора и управление его работой производятся дистанционно с пульта управления I. При работе генератора выхлопные газы из турбореактивного двигателя, имеющие температуру 693…733 К и долю кислорода 17…18 % подаются в испаритель топлива. туда же вводится топливо, которое в потоке газа в виде топливовоздушной смеси поступает в

|

камеру дожигания, где происходит дальнейшее выгорание кислорода. Из камеры дожигания газы, содержащие не более 3 % кислорода при температуре 2073…2173 К, поступают в камеру охлаждения, в которой в процессе испарения воды снижается температура газов и образуется парогазовая смесь с температурой 353…363 К.

Порошковая пожарная техника и огнетушащий порошок широко применяются в угольных шахтах. Это объясняется возможностью тушения всех видов горящих материалов (твердых, жидких, газообразных и электрооборудования под напряжением до 1140 В), пригодностью к длительному хранению огнетушащего порошка и использованию при температуре до 50 °С до минус 50 °С. Применение огнетушащих порошков обеспечивает дистанционное объемное тушение очага пожара.

Действие огнетушащих порошков основано на проявляющихся одновременно изолирующем, ингибирующем и охлаждающем эффектах.

В угольных шахтах чаще всего применяют огнетушащий порошок П-2АП на основе аммофоса с добавкой компонентов, улучшающих его физические свойства.

В качестве первичных средств пожаротушения в основном применяются огнетушители ОП-10Ф вместимостью 10 л. Огнетушитель обеспечивает тушение модельного очага пожара класса В (бензин А-76 на площади не менее 5,75 м2).

Наиболее часто подразделениями военизированной горноспасательной службы применяется огнетушитель порошковый ОПШ-100. Вместимость корпуса 100 л. Огнетушащая способность при тушении бензина А-76 – не менее 15 м2 площади. Огнетушитель обеспечивает непосредственное тушение пожаров в начальной стадии их развития и дистанционное тушение развившихся пожаров.

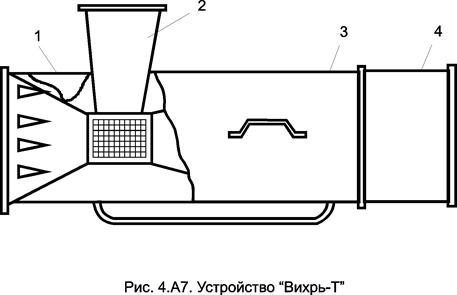

Для дистанционного тушения пожаров в тупиковых выработках огнетушащим порошком применяют устройство подачи порошка «Вихрь-Т». Оно предназначено для подачи порошка в воздушный поток, создаваемый вентилятором местного проветривания ВМ-6 или ВМЦ-8. Устройство «Вихрь-Т» обеспечивает подачу 1 кг/с огнетушащего порошка на расстояние

|

до 400 м по трубам диаметром 600 или 800 мм вентилятором ВМ-6.

Устройство «Вихрь-Т» (рис.4.А7) состоит из конфузора I, бункера 2, диффузора 3 и вентилятора 4.

Использование перечисленных средств позволяет существенно сократить количество подземных пожаров и повысить уровень противопожарной устойчивости шахт.

А5. План ликвидации аварий на шахте.

Многие из перечисленных аварий практически тем успешнее ликвидируются, чем лучше шахта подготовлена к возможности их возникновения. Именно поэтому в соответствии с Правилами безопасности в угольных шахтах и Инструкций к ним [4] для каждой действующей, реконструируемой и строящейся шахты составляет план ликвидации аварий (в дальнейшем ПЛА).

ПЛА разрабатывается на каждые 6 месяцев главным инженером шахты и командиром обслуживающего шахту горноспасательного взвода, согласовывается с командиром горноспасательного взвода, согласовывается с командиром военизированного горноспасательного отряда (отдельного взвода) ГВГСС и утверждается техническим руководителем объединения (самостоятельной шахты) за 15 дней до ввода в действие.

ПЛА должны предусматриваться мероприятия, которые осуществляются немедленно при обнаружении аварии и обеспечивают:

спасение людей, застигнутых аварией; ликвидацию аварии и предупреждение ее развития.

С целью разработки включаемых в позиции мероприятий по спасению людей, ликвидации и предупреждению развития аварий перед составлением плана проверяется:

- обеспеченность шахты, горизонтов, горных выработок запасными выходами, пригодность их для передвижения людей, прохода горноспасателей в респираторах и транспортирования пострадавших;

- соответствие времени движения по загазированным выработкам сроку защитного действия принятых на шахте самоспасателей;

- наличие, состояние и расположение средств спасения горнорабочих (места группового хранения самоспасателей, пункты переключения в резервные самоспасатели и др.), подготовленность работников к их использованию;

- ожидаемая газовая обстановка на участках в случае отключения дегезационной системы;

- время загазирования тупиковых забоев в случае остановки ВМП;

-устойчивость вентиляционных струй в выработках при воздействии тепловой депрессии пожара, выполнимость намеченных мер по предотвращению самопроизвольного опрокидывания вентиляционной струи и обеспечению устойчивого аварийного режима проветривания.

Выбор вентиляционных режимов и мер по обеспечению устойчивости проветривания производится с учетом депрессионной съемки.

- состояние вентиляционных устройств, в том числе исправность реверсивных устройств главных вентиляционных установок, возможность выполнения предусматриваемых планом вентиляционных режимов;

- наличие и состояние средств оповещения об аварии;

- размещение пунктов вспомогательной горноспасательной команды и расстановка членов ВГК в шахте, соответствие численности расчету, их подготовленность;

-водоснабжение, обеспеченность шахты средствами пожаротушения и их состояние, подготовленность работников к их применению.

По материалам проверок устанавливаются зоны поражения при пожарах, взрывах, внезапных выбросах, обрушениях, прорывах воды, проникновениях ядовитых химических веществ и др., определяется зона реверсирования вентиляционной струи, производится оценка пожарной опасности горных выработок и, при необходимости, разрабатываются дополнительные меры по повышению пожарной безопасности.

ПЛА разрабатывается в соответствии с ожидаемой ситуацией в шахте на момент ввода его в действие. Предусмотренные планом технические средства и материалы для осуществления мероприятий по спасению людей и ликвидации аварий должны быть в исправном состоянии и необходимом количестве, а лица, ответственные за выполнение мероприятий, и исполнители должны уметь ввести их в действие.

Ответственность за правильное составление плана ликвидации аварий и его соответствие действительному положению в шахте несут главный инженер шахты и командир обслуживающего шахту горноспасательного взвода.

ПЛА должен содержать:

оперативную часть: обязанности лиц, участвующих в ликвидации аварий, и порядок их действия;

список должностных лиц и учреждений, которые должны быть немедленно извещены об аварии;

основные правила поведения (действия) работников шахты при авариях;

указания по ликвидации последствий аварийных ситуаций (загазирование, обрыв клети, поражение электротоком и др.), разрабатываемые в соответствии с типовыми указаниями по ликвидации последствий аварийных ситуаций.

К оперативной части плана ликвидации аварий должны быть приложены следующие документы:

- схема вентиляции шахты. На схему вентиляции дополнительно наносятся время загазирования (при остановке ВМП) тупиковых выработок до предельно допустимой концентрации, пункты ВГК, схема дегазационных трубопроводов с указанием мест установки задвижек, контрольно-измерительных устройств;

- схема (план) горных выработок и план поверхности с нанесением пожаротушения, средств оповещения об аварии, средств группового спасения рабочих при авариях, принципиальной схемы подачи воды в шахту из водоемов, резервуаров и других источников, подъездных путей к стволам, шурфам;

- планы горных работ по пластам или горизонтам с нанесением направления движения воздуха, мест установки телефонов и их номеров.

ПЛА состоит из позиций. В одну позицию включается одна или несколько сопряженных горных выработок, если для этих выработок соблюдаются следующие условия:

предусматривается одинаковый аварийный режим проветривания;

применяются одинаковые мероприятия по спасению людей;

совпадают маршруты движения горноспасательных отделений и порядок выполняемых работ.

На участках, на видных местах в нарядных должны быть вывешены правила поведения (действий) работников участка при авариях и конкретные маршруты их выхода в соответствии с ПЛА.

Изучение ПЛА инженерно-техническими работниками шахты производится под руководством главного инженера после согласования плана с ГВГСС, при этом изучаются также «Обязанности должностных лиц, участвующих в ликвидации аварий, и порядок их действий».

Позиции оперативной части составляются для следующих видов аварий: пожар, взрыв, внезапный выброс, прорыв воды (пульпы) и затопление; горный удар; обрушение угля (породы); аварийные ситуации (загазирование, остановка вентилятора главного проветривания, застревание клети или обрыв каната, общее отключение электроэнергии).

В зависимости от характера и места возникновения аварии, опасности ее развития в позициях плана предусматриваются следующие основные мероприятия по спасению людей, ликвидации и предупреждению развития аварий:

немедленный вызов обслуживающего шахту взвода ГВГСС производится при любой из перечисленных аварий независимо от ее размеров;

принимаемый аварийный вентиляционный режим должен, как правило, обеспечивать выход людей по незагазированным выработкам и быть устойчивым. При выборе вентиляционного режима необходимо учитывать следующее.

При взрывах газа и угольной пыли, внезапных выбросах сохраняется существующее до аварии направление вентиляционной струи, предусматривающее способы увеличения подачи воздуха на аварийные участки.

При пожаре в надшахтных зданиях, стволах, околоствольных дворах, по которым поступает свежий воздух, предусматривается реверсирование вентиляционной струи.

При пожаре в газообильном тупиковом забое необходимо сохранить нормальный режим его проветривания.

Для случаев пожара в других выработках следует сохранить нормальный режим работы вентиляторов главного проветривания. В зависимости от вида и места возникновения аварии, газовыделения на аварийном участке и др. может предусматриваться уменьшение или увеличение расхода воздуха, остановка вентиляторов, закорачивание или местное реверсирование струи воздуха.

При взрывах электроэнергия в шахту должна отключаться.

При реверсивном режиме проветривания подача электроэнергии в шахту должна прекращаться. Допускается подача электроэнергии в шахту на отдельные ее выработки (кроме очистных и подготовительных) для обеспечения быстрого и безопасного выезда людей из шахты. Отключение электроэнергии в этих случаях производится после полного вывода людей.

При пожарах, внезапных выбросах в пределах участков прекращается подача электроэнергии на эти участки и по пути движения исходящих из них струй воздуха.

При пожаре в надшахтных зданиях стволов (шурфов) с исходящей струей и других надшахтных сооружениях, в камерах, проветриваемых обособленной струей воздуха (электровозный гараж, склад ВМ и др.), подача электроэнергии прекращается только на эти объекты.

При пожарах в выработках с исходящей струей прекращается подача электроэнергии только в эти выработки.

При пожаре в газообильной тупиковой выработке прекращается подача электроэнергии в аварийную выработку. Но сохраняется на проветривающий ее вентилятор.

При использовании в горных выработках пневматической энергии должна обеспечиваться подача сжатого воздуха в шахту при всех видах аварий.

Все лица, работающие в шахте, должны быть оповещены о происшедшей аварии. В первую очередь оповещаются люди аварийных и угрожаемых участков.

При взрывах газа и угольной пыли, в случае реверсирования вентиляторов главного проветривания, а также при пожарах в шахтах, имеющих только два выхода на поверхность, должен предусматриваться вывод из шахты всех людей.

При пожарах в шахтах, имеющих более двух запасных выходов на поверхность, если сохранен нормальный режим проветривания, вывод людей должен предусматриваться из всех выработок и участков, в которые поступают продукты горения, и из угрожаемых участков.

Участок относится к угрожаемому, если в результате аварии возможно его загазирование или если остается один выход из него.

Для ускорения эвакуации людей из аварийного участка (шахты) следует использовать все виды подземного транспорта, доставляющие людей к местам работ. Этот же транспорт используется и для передвижения отделений ГВГСС и членов ВГК к месту аварии.

В позициях оперативной части плана должны быть указаны инженерно-технические работники шахты, ответственные за выполнение мероприятий и исполнители.

2015-04-01

2015-04-01 6355

6355