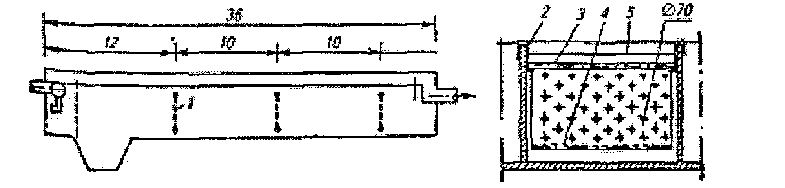

Отстойники делятся на горизонтальные и вертикальные. Горизонтальный отстойник (рис. 8.3.1а) [3, 4, 7] состоит из входного лотка 1, отстойной камеры 2, выходного лотка 3 и приямка 4. Вертикальный отстойник (рис. 8.3.1в) состоит из цилиндрической части 1, центральной трубы 2, желоб 3 и конической части 4. Последняя модификация вертикальных отстойников −радиальные отстойники (рис. 8.3.1б) состоят из корпуса 1, желоб 2, распределительное устройство 3, успокоительная камера 8 и скребковый механизм 5. Емкость отстойников чаще всего рассчитывается на 1,5ч, во время которого выпадает 40-60% взвешенных веществ. Вертикальные отстойники диаметром 8,5-9м и высотой 3м применяют при расходах 10000  /сут. При больших расходах применяют горизонтальные (длина 24~36м, высота 3-4м) или радиальные (диаметр 18-54м) отстойники. Эффективность очистки можно повысить, увеличивая скорость осаждения частиц путем их укрупнения коагуляцией и флокуляцией или уменьшением вязкости воды нагреванием.

/сут. При больших расходах применяют горизонтальные (длина 24~36м, высота 3-4м) или радиальные (диаметр 18-54м) отстойники. Эффективность очистки можно повысить, увеличивая скорость осаждения частиц путем их укрупнения коагуляцией и флокуляцией или уменьшением вязкости воды нагреванием.

Горизонтальные отстойники применяют на станциях очистки сточных вод пропускной способностью более 15 тыс.  /сут [10]. Наибольшее распространение получили прямоугольные отстойники с иловыми приямками. Отстойники оборудованы скребковыми механизмами, обычно тележечного или ленточного типа, сдвигающими выпавший осадок к иловым приямкам, откуда он удаляется насосами, гидроэлеваторами или другими устройствами. Для удаления легкого осадка (например, активного ила) применяются также передвижные эрлифтные установки, позволяющие равномерно удалять осадок без его сгребания с поверхности днища.

/сут [10]. Наибольшее распространение получили прямоугольные отстойники с иловыми приямками. Отстойники оборудованы скребковыми механизмами, обычно тележечного или ленточного типа, сдвигающими выпавший осадок к иловым приямкам, откуда он удаляется насосами, гидроэлеваторами или другими устройствами. Для удаления легкого осадка (например, активного ила) применяются также передвижные эрлифтные установки, позволяющие равномерно удалять осадок без его сгребания с поверхности днища.

|

|

|

Конструкции впускных и выпускных устройств сточных вод должны обеспечивать равномерное распределение потока по живому сечению отстойника. Обычно впуск воды осуществляется по фронту отстойника через незатопленный водослив с устройством направляющей перегородки в начале отстойника. Для отвода осветленной воды в торце установлены водосборные лотки, перед которыми расположены полупогруженные стенки для задержания всплывающих веществ.

Глубина проточной части отстойников принимается равной 1,5−4 м; отношение длины к глубине −8−12 м (для производственных сточных вод − до 20 м). Ширина отстойника (обычно 6−9 м) назначается в зависимости от способа удаления осадка, а для станций биологической очистки−с учетом ширины аэротенка, исходя из условий их блокирования в единое секционное сооружение. Днище отстойника выполняется с уклоном к при ямку не менее 0,005, высота нейтрального слоя принимается равной 0,3 м над поверхностью осадка. Для вторичных отстойников должна быть учтена глубина слоя ила, равная 0,3−0,5 м.

|

|

|

Скорость движения сточных вод в отстойниках принимается равной 5−10 мм/с.

Длина отстойника может быть найдена по зависимости:

| (8.3.1) |

где  − скорость движения жидкости в отстойнике, м/с; Н−глубина отстойника, м;

− скорость движения жидкости в отстойнике, м/с; Н−глубина отстойника, м;  − скорость осаждения частиц в отстойнике, м/с.

− скорость осаждения частиц в отстойнике, м/с.

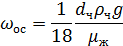

Для мелких частиц сферической формы, осаждающихся в ламинарном режиме и в нестесненных условиях (критерий Архимеда Аг  3,6), величина скорости осаждения может быть получена по уравнению Стокса:

3,6), величина скорости осаждения может быть получена по уравнению Стокса:

| (8.3.2) |

где  − минимальный эквивалентный диаметр частиц, осаждаемых в отстойнике, м;

− минимальный эквивалентный диаметр частиц, осаждаемых в отстойнике, м;  − кажущаяся плотность частиц, кг/м3; g − ускорение свободного падения, 9,81 м/

− кажущаяся плотность частиц, кг/м3; g − ускорение свободного падения, 9,81 м/  ;

;  − динамическая вязкость жидкости, Па

− динамическая вязкость жидкости, Па  с.

с.

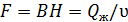

Площадь поперечного сечения отстойника определяется по зависимости:

| (8.3.3) |

где  − объемная производительность отстойника по жидкости,

− объемная производительность отстойника по жидкости,  /с;

/с;

−средняя скорость движения жидкости в отстойнике, м/с.

−средняя скорость движения жидкости в отстойнике, м/с.

Вертикальные отстойники применяют на станциях пропускной способностью до 20 тыс.  /сут для очистки производственных и бытовых сточных вод. Вертикальные отстойники, как правило, представляют собой круглые в плане резервуары диаметром 4−9 м с коническим днищем, образующим емкость для накопления осадка.

/сут для очистки производственных и бытовых сточных вод. Вертикальные отстойники, как правило, представляют собой круглые в плане резервуары диаметром 4−9 м с коническим днищем, образующим емкость для накопления осадка.

Существуют также укрупненные (ячейковые) отстойники, имеющие в плане квадратную форму со стороной 12-14 м. Днище укрупненных отстойников выполняется в виде четырех иловых приямков пирамидальной формы с самостоятельным выпуском осадка из каждого.

Различные типы отстойников отличаются конструкцией впускных и выпускных устройств и, соответственно, пропускной способностью. Пропускная способность отстойников характеризуется не только их геометрическими размерами, но и коэффициентом использования объема.

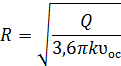

В вертикальном отстойнике с периферическим впускным устройством (рис. 8.3.2) сточная вода подается на водораспределительный лоток переменного поперечного сечения, расположенный по периметру отстойника и далее через водослив в кольцевую зону, образованную стенкой отстойника и струенаправляющей перегородкой. В нижней части кольцевой зоны находится отражательное кольцо, направляющее поток в зону отстаивания. Осветленная вода отводится через кольцевой водосборный лоток, в который она поступает с двух сторон через зубчатый водослив. Всплывающие вещества удаляются через воронку, расположенную в кольцевой зоне. Радиус вертикальных первичных отстойников устанавливается по формуле:

| (8.3.4) |

где Q − расчетный расход сточных вод, м /ч; к −коэффициент объемного использования (принимаемый для отстойников с центральной впускной трубой равным 0,35, для отстойников с нисходяще-восходящим потоком и периферическим впуском воды − 0,65-0,7); оос − скорость осаждения частиц, мм/с.

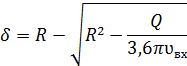

Ширина кольцевой зоны:

|

−расчетная скорость входа воды в рабочую зону, равная 5-7 мм/с.

−расчетная скорость входа воды в рабочую зону, равная 5-7 мм/с.

В отстойниках с нисходяще-восходящим потоком R нужно увеличивать в 1,4 раза. Рабочая глубина отстойника Н принимается равной 85; заглубление струе направляющей стенки −0,7Н; ширина отражательного кольца − 28.

Скорость входа воды в водораспределительный лоток и в самом лотке составляет 0,4-0,5 мм/с. Радиус внутренней стенки кольцевого водосборного лотка с зубчатыми водосливами равняется 0,5R; удельная нагрузка на зубчатый водослив − 6 л/(с  м).

м).

Угол наклона стенок иловой части вертикальных отстойников всех типов принимается равным не менее 50°.

Методика расчета вертикальных отстойников следующее [10].

1. Определяется рабочий объем отстойника,  :

:

| (8.3.5) |

где Q − заданная производительность, м3/ч;  −необходимое время отстаивания, ч.

−необходимое время отстаивания, ч.

2. Определяется высота рабочей части отстойника, м:

, , | (8.3.6) |

где  −скорость движения сточной воды в отстойнике, которую принимают в пределах 0,2-0,3 мм/с.

−скорость движения сточной воды в отстойнике, которую принимают в пределах 0,2-0,3 мм/с.

|

|

|

3. Площадь живого сечения, m2:

| (8.3.7) |

4. Площадь живого сечения центральной трубы, м2:

, , | (8.3.8) |

где  − скорость движения сточной воды в центральной трубе, которую принимают 300 мм/с.

− скорость движения сточной воды в центральной трубе, которую принимают 300 мм/с.

5. Диаметр отстойника:

| (8.3.9) |

6. По значениям В и Н подбирают соответствующий типовой отстойник.

Радиальные отстойники применяют при расходах сточных вод более 20 тыс.

м3/сут. Эти отстойники по сравнению с горизонтальными отстойниками имеют некоторые преимущества−простота и надежность эксплуатации, экономичность, возможность строительства сооружений большой производительности. Недостаток − наличие подвижной фермы со скребками.

В системах канализации применяются радиальные отстойники трех конструктивных типов: с центральным впуском, с периферийным впуском и составляющая 0,3—0,5 м. Нагрузка на водосливный фронт зубчатого водослива не должна превышать 10 л/(с  м).

м).

Для эффективного выделения тонкодисперсных примесей целесообразно применять тонкослойные отстойники. Их малая глубина обеспечивает осветление воды в течение 4-10 мин, что позволяет значительно уменьшить их габариты по сравнению с габаритами отстойников других типов и размещать в закрытых помещениях. Основными преимуществами тонкослойных отстойников, позволяющими изготавливать их на любом предприятии, являются: простота исполнения, доступность материалов для создания разделительных полок, отсутствие необходимости в комплектующем оборудовании.

Тонкослойные отстойники представляют собой резервуары глубиной 0,2- 0,3 м с полочными или трубчатыми вставками (дренами), расположенными под углом, обеспечивающим естественное сползание осадка к сборнику шлама. Трубчатые отстойники с малым наклоном труб используют при расходе сточной воды 100-10 000  /сут. Трубчатые отстойники с крутым углом наклона трубок 45-60° применяют на очистных сооружениях производительностью до 170 тыс. м3/сут.

/сут. Трубчатые отстойники с крутым углом наклона трубок 45-60° применяют на очистных сооружениях производительностью до 170 тыс. м3/сут.

Исследованиями показано, что гравитационное разделение тонкодисперсных суспензий более интенсивно происходит в пространстве между наклоненными под углом 45-60° к горизонту элементами, чем в безграничном пространстве. Поскольку турбулентность повышает транспортирующую способность потока, режим течения в отстойнике должен быть ламинарным для обеспечения высокого эффекта осветления.

|

|

|

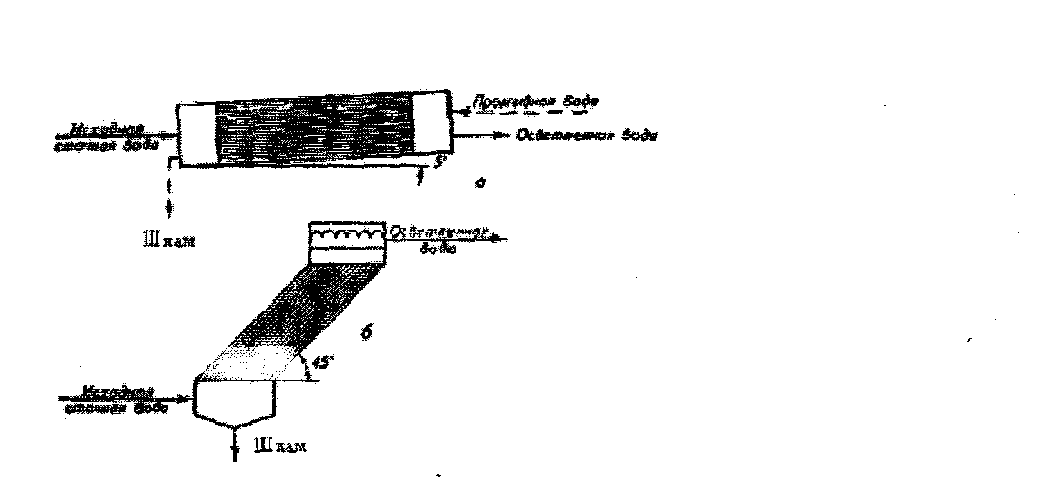

На рис. 8.3.4 приведены схемы трубчатых тонкослойных отстойников.

Рабочим элементом трубчатого отстойника является трубка диаметром 2,5− 5 см, длиной 60−100 см. Возможно применение трубок квадратного, шестиугольного, ромбовидного сечения и др.

В настоящее время за рубежом эти отстойники изготавливают в виде стандартных блоков из полихлорвинилового или полистирольного пластика. Обычно применяют блоки длиной около 3 м, шириной 0,75 м и высотой около 0,5 м. Размер трубчатого элемента в поперечном сечении составляет  см. Указанная конструкция позволяет легко монтировать блоки в существующих отстойниках вертикального, горизонтального или радиального типов.

см. Указанная конструкция позволяет легко монтировать блоки в существующих отстойниках вертикального, горизонтального или радиального типов.

Рис. 8.3.4 Трубчатые отстойники: а−с малым наклоном; б−с крутым наклоном

Пластинчатые тонкослойные отстойники состоят из ряда параллельно установленных наклонных пластин. Вода в отстойнике движется параллельно пластинам. Взвешенные частицы осаждаются на пластины и сползают в сборник шлама. В зависимости от схемы движения в отстойнике осветляемой воды выпавшего осадка выделяют три типа отстойников:

− прямоточные, в которых направления движения воды и осадка со

впадают;

− противоточные, в которых вода и осадок движутся на встречу;

− перекрестные, где вода движется перпендикулярно направлению

движения осадка.

Следует отметить, что широкое распространение получили противоточные отстойники, как наиболее производительные.

Отстойники с аэрацией (осветлители) применяются для интенсификации процесса первичного отстаивания на станциях биологической очистки при повышенном содержании в сточных водах труднооседающих веществ. В осветлителях достигается снижение концентрации загрязнений на 70 % по взвешенным веществам и до 15% по БПК за счет совмещения процессов осаждения, хлопьеобразования и фильтрации сточной воды через слой взвешенного осадка. Осветлители могут работать как с предварительной коагуляцией и аэрацией сточных вод, так и без такой подготовки.

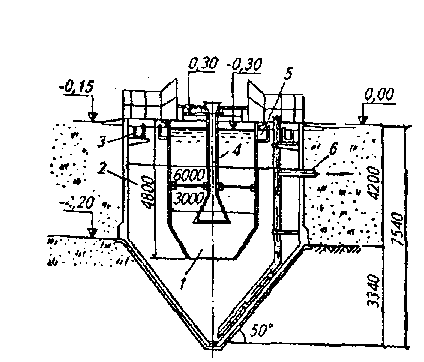

В отечественной практике применяется осветлитель с естественной аэрацией, представляющий собой вертикальный отстойник с внутренней камерой флокуляции (рис. 8.3.5). Поток сточной воды, поступающий через центральную трубу в камеру флокуляции, эжектирует воздух вследствие разницы уровней воды в подающем лотке и осветлителе. Из камеры флокуляции, где происходит частичное окисление органических веществ, усиленное хлопьеобразование и сорбция загрязнений, сточная вода направляется в отстойную зону, в которой при прохождении через слой взвешенного осадка задерживаются мелкодисперсные взвешенные частицы. Осветленная вода отводится через круговой периферийный лоток. Плавающие вещества задерживаются внутренней стенкой сборного лотка и по мере накопления сбрасываются через специальный кольцевой лоток. Выпавший осадок удаляется под гидростатическим напором.

Рис. 8.3.5 Отстойник-осветлитель: 1−камера флокуляции; 2−отстойная зона; 3−лоток для сбора осветлённой воды; 4− центральная труба; 5−лоток для отвода плавающих веществ; 6−трубопровод для выпуска осадка

При проектировании осветлителей с естественной аэрацией в соответствия с нормами их число принимается не менее двух, диаметр−не более 9 м; разность уровней воды (для обеспечения аэрации)−0,6 м. Объем камеры флокуляции должен обеспечивать 20-минутное пребывание воды. Глубина камеры составляет 4-5 м, диаметр нижнего сечения назначается исходя из скорости движения воды (8-10 мм/с). Скорость движения воды в центральной трубе 0,5-0,7 м/с, длина трубы−2-3 м. Глубина нейтрального слоя между нижним краем камеры флокуляции и поверхностью осадка в иловой части принимается равной 0,6 м.

Для очистки сточных вод, содержащих нефть, при концентрации более 100 мг/л применяют нефтеловушки. Нефтеловушки представляют собой прямоугольные резервуары, в которых нефть и вода разделяются из-за разности плотностей, причем нефть всплывает на поверхность, собирается и утилизируется.

Проектируются горизонтальные, многоярусные (тонкослойные) и радиальные нефтеловушки.

Горизонтальная нефтеловушка (рис. 8.3.6), представляет собой отстойник, разделенный перегородками на параллельные секции.

Сточная вода из отдельно расположенной распределительной камеры по самостоятельным трубопроводам поступает через щелевую перегородку в каждую секцию нефтеловушки. Освобожденная от нефти вода в конце секции проходит под затопленной нефтеудерживающей стенкой, через водослив переливается в отводящий лоток. Для снижения вязкости нефти в зимнее время предусматривается обогрев поверхности жидкости (змеевиком).

Всплывшая нефть по мере накопления сгоняется скребковым транспортером к щелевым поворотным трубам и выводится по ним из нефтеловушки. Осадок, выпадающий на дно, тем же транспортером сгребается к приямку, откуда его периодически удаляют через донные клапаны или гидроэлеваторами.

Рис. 8.3.6 Нефтеловушка с дырчатыми перегородками: 1−дырчатая перегородка; 2−скоба; 3−вал-труба; 4−труба; 5−уровень воды

Эффективность нефтеловушек зависит также от надежности работы шламоудаляющих устройств. Чтобы избежать аварийных ситуаций (разрыв цепей и выход из строя скребковых транспортеров), иногда для перемещения плавающих нефтепродуктов к поворотным трубам используют воздух. Однако в этом случае требуется периодическое выключение и опорожнение секций для очистки от выпавшего осадка. Период и очередность вынужденных отключений секции определяются в процессе эксплуатации.

Одним из недостатков существующих конструкций нефтеловушек является то, что распределительные устройства в виде щелевых перегородок, как правило, изготовлены из железобетона и жестко соединены со стенками. Это значительно усложняет их регулировку при наладочных работах. Для более равномерного распределения рабочего потока по сечению в начале секции устанавливают дополнительную дырчатую перегородку с отверстиями диаметром 20—30 мм, равномерно распределенными по площади перегородки. Число отверстий определяют из их общей площади, равной 6-8 % площади поперечного сечения секции. Перегородка может быть выполнена из легких пленочных материалов, например, полиэтилена, лавсана, капрона и т.д. Обязательным условием применимости материалов для изготовления перегородки является их устойчивость к нефти.

Производительность горизонтальных нефтеловушек можно увеличить в 1,5 раза при той же эффективности, если дырчатые перегородки установить по длине сооружения с интервалом  , где h глубина нефтеловушки.

, где h глубина нефтеловушки.

Дырчатые перегородки, выполненные из пленочного материала, располагают в четырех сечениях секции между верхними и нижними скребками (рис. 8.3.6). Верхний край перегородки крепят на отрезке трубы, свободно устанавливаемой на кронштейнах, прикрепляемых к стенкам секции. Нижний край перегородки крепят к другому отрезку трубы, служащему только для натяжения пленки. Для предупреждения засорения гидроэлеватора крупными загрязнениями необходимо в начале сооружения установить решетку с зазорами между прутьями 8-10 мм.

Скорость движения воды в нефтеловушке принимается равной 3-10 мм/с; толщина слоя всплывших нефтепродуктов − 0,1 м; площадь щелей в распределительной перегородке − 6-7 % ее общей поверхности; общие потери напора в нефтеловушке−0,4-0,5), м.

Многоярусная (тонкослойная) нефтеловушка является усовершенствованным видом горизонтальной нефтеловушки, имеет меньшие габариты и более экономична. Сточная вода проходит две зоны очистки. В зоне грубой очистки выделяется основное количество крупнодиспергированной нефти и осадка. Время пребывания сточных вод в этой зоне составляет 2-4 мин. Далее поток воды со скоростью 0,2-0,4 м/с поступает в следующую зону − полочный блок. При движении потока в ярусах блока частицы нефти всплывают к верхним образующим яруса, движутся по ним вверх к периферии и в пространстве между блоками и стенкой нефтеловушки всплывают на поверхность воды. Поток осветленной воды после полочных блоков проходит под полупогружной перегородкой и выводится из сооружения через водослив и водосборный лоток.

Всплывшие в зоне грубой очистки нефтепродукты сгоняются скребками в направлении потока к концу отстойной зоны и через вторую щелевую поворотную трубу периодически выводятся из сооружения. Осадок по нижним образующим яруса сползает к центральной части и в промежутках между блоками собирается в лоток, расположенный по оси нефтеловушки, откуда скребками транспортируется в приямок зоны грубой очистки, оборудованный гидроэлеватором.

Радиальные нефтеловушки конструктивно подобны радиальным отстойникам. Принципиальным отличием является то, что нефтепродукты с поверхности жидкости сгоняются к нефтесборной трубе вращающимся скребком. Радиальные нефтеловушки применяют вместо горизонтальных нефтеловушек дополнительного отстаивания. Для установки этих нефтеловушек требуются значительно меньшие площади, удаление всплывших нефтепродуктов и осадка в них полностью механизировано. Вследствие сокращения открытой поверхности и непрерывного удаления нефтепродуктов уменьшается загазованность территории.

Сточная вода поступает в центральную часть радиальной нефтеловушки по трубопроводу, расположенному под ее днищем. Для сбора осветленной воды в ловушке предусмотрен кольцевой лоток с пропорциональным водосливом. Из сборного лотка вода поступает в выпускную камеру и далее на последующую очистку.

Равномерность распределения и малые скорости движения сточных вод способствуют всплыванию мелкодисперсных частиц нефтепродуктов размером до 50 мкм. Всплывшие нефтепродукты вращающимся скребком сгоняются к стационарно установленной нефтесборной трубе, по которой отводятся за пределы сооружения. Осевший нефтяной осадок сгребается механизированным вращающимся скребком к центральному приямку, откуда насосом перекачивается в шламонакопитель.

2015-04-01

2015-04-01 5522

5522