1. Понятие «экономическая интеграция». Факторы интеграции

2. Типы интеграционных объединений

Понятие «интеграция» - состояние связанности отдельных дифференцированных частей и функций системы в целое, а также процесс, ведущий к такому состоянию.

Сращивание, объединение частей в единое целое.

Переплетение производства и усиление взаимозависимости государств и корпораций.

Международная экономическая интеграция – высокая степень развития устойчивых взаимосвязей и разделения труда между национальными хозяйствами, ведущая к постепенному сращиванию воспроизводственных структур.

Главной особенностью современного мирового хозяйства является усиление взаимосвязей и взаимозависимости между отдельными странами, ориентация на решение все более сложных проблем, что находит свое отражение в интернационализации и глобализации мирового хозяйства.

Интернационализация и глобализация тесно взаимосвязаны, но не тождественны друг другу.

Интернационализация экономики – нарастающее взаимодействие между участниками международного взаимодействия на разных исторических стадиях (от первых проявлений международного обмена до современной сетевой системы организации производства) и в разных пространственных масштабах (от двустороннего до регионального и глобального уровней).

При интернационализации преобладают отношения между самостоятельно развивающимися странами.

Основная форма интернационализации экономики – экономическая интеграция, т.е. взаимопроникновение отдельных элементов экономики одной страны в экономику других стран. Интернационализация не обязательно вовлекает всех или почти всех участников мировой хозяйственной жизни. Процесс взаимопроникновения в экономику начинается и эффективнее происходит, как правило, на уровне отдельных регионов, постепенно расширяясь и охватывая близлежащие страны, или в отдельных сферах, видах, направлениях деятельности.

Сдвиги в технологиях связи и транспорта совпали с ускорением глобализации и способствовали ему, росла взаимозависимость стран вследствие быстрого увеличения потоков товаров, услуг, капитала и труда между ними.

В последние 50 лет отмечались глубокие изменения в объеме, направлениях и характере международной торговли: мировая торговля товарами и услугами быстро росла, чему способствовала либерализация торговой политики по всему миру.

С распространением региональных торговых соглашений значительно большую значимость приобрели внутрирегиональные торговые потоки. Быстро увеличивалась торговля продукцией обрабатывающей промышленности, и она вела к образованию международных сетей поставок: сейчас компании могут размещать различные этапы производственного процесса в разных странах.

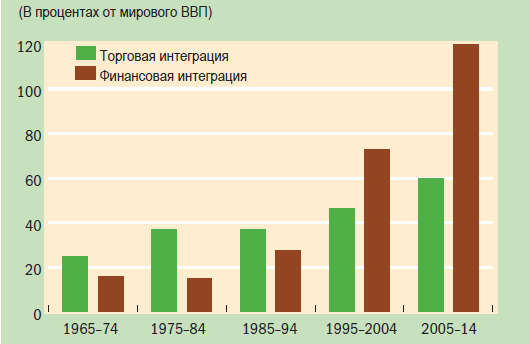

Рис. 1. Расширение мировых хозяйственных связей: торговая и финансовая интеграция.

Торговая интеграция – измеряется отношением совокупного импорта и экспорта к мировому ВВП.

Финансовая интеграция представляет собой отношение совокупных притоков и оттоков финансовых средств (включая банковские кредиты, прямые инвестиции, облигации и инструменты участия в капитале) к мировому ВВП.

Интеграция – этап в интернационализации экономики (как и глобализация).

Отличие интеграции от глобализации – в основном это региональное явление.

Субъектами международных связей стали:

- регионы – административные образования (графства, земли, области, федеральные округа и т.п.);

- регионы, образующиеся в результате трансграничного сотрудничества стран.

В результате глобализации – огромный фактический охват стран и регионов, отраслей экономики, т.е.

региональная экономическая интеграция стала глобальным явлением, новой реальностью.

Интеграция – системный процесс объединения субъектов международных отношений, который выражается в увеличении объемов и разнообразии международных связей, распространении их на новые сферы деятельности.

Главный ее качественный признак – самостоятельное, устойчивое сотрудничество государств. Они объединяются на основе некоторых общих признаков.

За последние 50 лет доля стран с финансовой системой без значительных ограничений увеличилась в три раза. Все больше стран стали пользоваться выгодами свободного перемещения капитала, и произошел заметный скачок в объеме международных финансовых потоков. Совокупные финансовые активы в мире увеличились с 250 млрд долларов в 1970 году до почти 70 трлн долларов в 2010 году. Структура международных финансовых потоков также изменилась, сейчас значительно большая их часть приходится на портфельные вложения в инструменты участия в капитале.

Хотя степень интеграции рынков труда между странами намного ниже, чем в случае торговли и финансовых рынков, за последние 50 лет отмечено также значительное увеличение перемещений трудовых ресурсов между странами. На сегодняшний день в статусе мигрантов живет примерно 230 млн человек по сравнению с 77 миллионами в 1970 году. Двадцать лет назад люди мигрировали в основном из развивающихся стран в страны с развитой экономикой. Сейчас региональная миграция между развивающимися странами больше миграции в развитые страны.

Интеграция приводит к созданию межгосударственных группировок – межгосударственных экономических блоков. Они различаются по количеству участников, интеграционной стратегии, сферам и масштабам действия и проч.

Традиционные предпосылки их формирования:

- географическая близость интегрирующихся стран,

- сравнительно близкий и достаточно высокий уровень с-э развития,

- общность историко-культурных корней,

- возможность взаимодополнения национальных хозяйств,

- совпадающие интересы по основным вопросам регионального развития и изменения экономического пространства,

- совместимость институциональной среды.

Новые черты:

- неопределенность границ, появление сетевой модели интеграции и др.

По мере нарастания регионализации в условиях глобализации все большая часть государственного суверенитета перераспределяется между национальными, региональными и всемирными институтами. Развитие мирового хозяйства зависит от столкновения и согласования их интересов

2. Интеграционный процесс охватил весь мир, привел к образованию многочисленных региональных хозяйственно-политических блоков. Задачи их создания:

- расширение торговых и инвестиционных отношений;

- интересы национальной безопасности.

Региональный подход предполагает достижение соглашений между небольшим количеством государств с целью установления режима свободной торговли при сохранении торговых ограничений с остальными странами мира.

Что дает региональная интеграция? Ряд благоприятных внешних условий для национального развития:

- формирование солидарной экономической мощи государств-участниц;

- становление общего экономического пространства;

- использование преимуществ экономии от масштаба производства;

- решение политических задач;

- сотрудничество во всех сферах.

Типы объединений (разный уровень развития интеграции и особенности):

1. Преференциальное торговое соглашение (клуб). Страны-партнеры поэтапно снижают тарифные и иные барьеры на импорт товаров (кроме капитала), сохраняя их в отношении остальных стран. Рассматривается как подготовительный этап интеграционного процесса. Межгосударственные органы управления не создаются.

Примеры: соглашение о партнерстве и сотрудничестве между ЕС и Россией, инициатива «Предпринимательство для обеих Америк», Форум Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество (АТЭС), Южно-Американский союз наций (УНАСУР).

2. Зона свободной торговли. Две или более страны упраздняют все торговые барьеры между собой, но каждая сохраняет их по отношению к третьим странам. В такой зоне таможенный контроль на границах стран-участниц должен быть сохранен. Его целью становится в этом случае налогообложение или запрещение импорта из третьих стран, который мог проникнуть в зону через низкий таможенный барьер соседней страны-участницы.

Примеры: Европейская ассоциация свободной торговли (1960) Австрия, Дания, Норвегия, Португалия, Швеция, Швейцария и Великобритания.

Ассоциация стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН); Северо-американская зона свободной торговли (НАФТА).

Соглашение предусматривает поэтапную ликвидацию таможенных тарифов и нетарифных барьеров как для промышленных, так и для сельскохозяйственных товаров, защиту прав интеллектуальной собственности, выработку общих правил для инвестиций, либерализацию торговли услугами и создание эффективного механизма для

разрешения торговых споров между странами-участницами.

3.Таможенный союз. Упраздняют все таможенные ограничения во взаимной торговле всеми товарами (кроме движения капитала), а также принимают единую систему внешних торговых барьеров с третьими странами, снимая необходимость содержания таможни на внутренних границах. Создают наднациональные регулирующие органы.

В 1995 г. правительствами России, Белоруссии и Казахстана было подписано Соглашение "О таможенном Союзе".

Формализованные ступени экономической интеграции

| Тип интеграционного объединения | Снижение барьеров во взаимной торговле | Свободная торговля между государствами-членами | Единые внешние таможенные тарифы и квоты | Свободное движение факторов производства внутри союза | Координация экономической и валютно-финансовой политики | Единая внешняя политика и безопасность стран-участниц |

| Преференциальное соглашение (торговый клуб) | + | |||||

| Зона свободной торговли | + | + | ||||

| Таможенный союз | + | + | + | |||

| Общий рынок | + | + | + | + | ||

| Единое экономическое пространство (единый рынок) | + | + | + | + | + | |

| Экономико-политический союз (экон.и валютный союз) | + | + | + | + | + | + |

С середины 2010 г. был введен в действие единый Таможенный кодекс, который устанавливает новые принципы начисления и распределения ввозных таможенных пошлин. Отменено таможенное оформление товаров во взаимной торговле, а также оформление товаров, направляющихся из третьих стран на границах России с Белоруссией и Казахстаном. С первого июля 2011 г. осуществлен перенос таможенного контроля на внешнюю границу Казахстана при одновременном сохранении пограничного контроля на границе Российской Федерации и Республики Казахстан, что фактически означает завершение создания единой таможенной территории трех государств, поскольку в рамках этой территории обеспечено свободное перемещение товаров и отработаны правила взимания НДС в условиях отсутствия таможенного оформления, а также механизмы информационного взаимодействия. В то же время пока сохраняется возможность использования членами Союза различного рода защитных мер во взаимной торговле.

В настоящее время на долю Казахстана и Белоруссии приходится 18,7 и 34,2 % общего объема торговли России со странами СНГ. В свою очередь, Белоруссия направляет на российский рынок более трети общего объема своего экспорта, а Казахстан - порядка 10 %. Важными с точки зрения развития интеграционных процессов являются прямые хозяйственные связи на макроуровне, т.е. первичные производственные и инвестиционные связи конкретных предприятий, поскольку именно такие связи лежат в основе и служат движущей силой интеграционных процессов во всем мире. В частности, белорусские предприятия входят во многие холдинги на российской территории (“Электронные технологии”, “Формаш”, “Межгосмегиз”), а российские предприятия имеют свои филиалы или СП в Белоруссии (например, “Сибсельмаш” имеет свое СП в Акмолинской области).

4. Общий рынок. Страны создают таможенный союз и устраняют препятствия движению всех факторов производства через их границы (миграция рабочей силы и капитала). Так создается общее экономическое (рыночное) пространство. Требует создания разветвленной системы управления для координации экономической политики между странами. Лишь достигнув достаточно высокой стадии взаимного экономического сотрудничества и политического доверия, страны позволяют себе открыть границы для взаимного перемещения не только товаров, но и капитала, рабочей силы, обмена услугами, технологиями.

Например, Европейский общий рынок создан в 1957 г, в него входили сначала 6 стран. До 1992 г. назывался Европейским экономическим сообществом (ЕЭС). Андский общий рынок, Карибское сообщество и Карибский общий рынок (КАРИКОМ), Южноамериканский общий рынок (МЕРКОСУР).

5. Единое экономическое пространство (единый рынок), или экономический союз. Создание общего рынка + унификация экономической политики (денежной, налоговой, социальной, миграционной и т.д.), т.е. координация макроэкономической политики, унификация законодательства, регулирующего эти отношения. Участники согласованно передают часть гос. полномочий на наднациональный уровень.

Например, Бенилюкс, СНГ.

В ноябре 2011 г. главы государств России, Казахстана и Белоруссии подписали пакет документов о создании единого экономического пространства.

Формирование Единого экономического пространства:

· Единая экономическая политика государств-участников ЕЭП

· Свобода движения капитала, валютная политика в странах ЕЭП

· Свобода передвижения рабочей силы на территории государств –участников ЕЭП

· Отраслевые соглашения в рамках ЕЭП

· Техническое регулирование деятельности государств-участников ЕЭП

· Евразийская экономическая комиссия

· Формирование единых правил государственного регулирования в странах ЕЭП

Единое экономическое пространство (ЕЭП) - проект экономической и политической интеграции трёх государств СНГ: России, Казахстана и Белоруссии.

19 сентября 2003 года на саммите в Ялте главами России, Беларуси и Казахстана было подписано Соглашение о формировании ЕЭП. Соглашение предусматривало разработку комплекса основных мер по формированию ЕЭП, для осуществления которого требовалось заключение около пятидесяти договоров, также была утверждена Концепция о формировании ЕЭП, являющаяся неотъемлемой частью подписанного Соглашения о создании ЕЭП.

С 1 января 2015 г. вступил в действие Договор о евразийском экономическом союзе (ЕАЭС).

Евразийский экономический союз - международная организация региональной экономической интеграции [3].

Государствами–членами Евразийского экономического союза являются Республика Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан и Российская Федерация.

6. Экономический и валютный союз – полная интеграция. Проведение единой политики, единую валютную систему стран-участниц, единые правила регулирования валютных курсов, общий центральный банк и др.

ЕС – 500 млн чел, 40% мировой торговли. Созданы управленческие структуры и механизмы. Образование единой валюты:

- упрощает систему денежно-кредитных расчетов

- сокращает финансовые расходы

- облегчает сделки на фондовых биржах

- упрощает слияния и поглощения

- реализация требований по инфляции, гос.долгу, бюджетному дефициту, процентным ставкам, т.е. реализации общий требований к экономике и бюджетам

- помогает преодолению межгосударственных различий.

2015-04-06

2015-04-06 2637

2637