Длительный снегопад способен спровоцировать лавинную опасность. Лавины переносят не только снег, но и куски скал, почву, обломки деревьев. Подавляющее число лавин сходит в незалесенных и редко посещаемых человеком местах. Но активное проникновение человека в горы в спортивных или других целях, особенно зимой, делает встречи с лавинами неизбежными и довольно частыми, иногда с трагическим исходом.

Лавины сходят со склонов крутизной более 25°, а в особых случаях – 15-20°. Склоны крутизной свыше 50° безопасны, снег с них осыпается, не задерживаясь.

Не следует преодолевать заснеженный склон, если:

· продолжается или недавно прошел обильный снегопад (выпадение за 2-3 дня 50-60 см нового снега является предупреждением о возможном сходе лавины, образование такого же количества снега за 10 ч предопределяет массовый сход лавин, а при увеличении слоя снега на 2 см в час лавины неизбежны);

· крутизна склона более 30° и он покрыт рыхлым сухим снегом, лежащим на ледовой (настовой) корке;

· на данном склоне или схожих местах сходили лавины;

· снег оседает с характерным ухающим звуком, свидетельствующим о наличии слоя скольжения – глубинной изморози;

· наблюдается оттепель, идет дождь или склон интенсивно освещен солнцем (в этих условиях снег сырой, его текучесть увеличивается, что провоцирует сход мокрой лавины);

· плохая или резко ухудшенная видимость, особенно в условиях снегопада.

При наличии хотя бы одного из этих факторов заснеженный склон считается лавиноопасным.

Если группа принимает решение преодолеть заснеженный склон, то ей необходимо отнестись к нему как потенциально опасному и предварительно:

· выбрать оптимально безопасный путь движения;

· определить порядок следования группы и меры страховки;

· рассчитать время, необходимое на преодоление отдельных участков пути, а также установить время начала и окончания движения через каждое препятствие.

На пути возможного схода лавин следует находиться под защитой местных предметов, передвигаться по каменистым и менее заснеженным склонам (даже если это удлиняет путь, требует нежелательного набора высоты и организации страховки). На бивак и отдых нельзя останавливаться в лощинах с карнизами и обильными снегосборами на склонах: следует выбирать места, исключающие «выхлест» на них лавин.

Подготовка к преодолению лавиноопасного склона:

· выставить наблюдателя на безопасное место с хорошим обзором пути движения;

· определить порядок движения и дистанцию между участниками;

· ослабить плечевые ремни рюкзака, надеть капюшон, заправить куртку в брюки, застегнуть все пуговицы куртки, положить ножик в нагрудный карман;

· при движении на лыжах руки вынуть из петель палок (темляков), ослабить лыжные крепления настолько, чтобы движение на лыжах оставалось управляемым, но в тоже время они могли быть быстро сброшены;

· наметить порядок действий в случае схода лавины.

В случае схода лавины наблюдатель и все участники обязаны криком предупредить идущего об опасности, а в случае его исчезновения в лавине – заметить место.

Идущий должен стараться выкатиться к краю лавины, освободиться в первую очередь от палок и рюкзака, а затем от лыж.

В случае захвата лавиной нужно стараться удержаться «на плаву», делая плавательные движения. При затягивании в снежный поток следует пытаться сделать усилие и вынырнуть из него, сохраняя вертикальное положение. В этой сложной ситуации ни в коем случае нельзя терять самообладание и надежду на спасение.

После остановки лавины, пока снег не смерзся, необходимо руками отжать его от лица и груди. Если есть возможность, двигайтесь вверх (определить его можно с помощью слюны, дав ей вытечь изо рта). Кричать в такой ситуации бесполезно – снег полностью поглощает звуки, а крики лишают сил, кислорода, тепла.

Действия участников, избежавших попадания в лавину:

· наблюдение за склоном: повторные лавины – нередкое явление;

· поиск ниже места исчезновения предметов снаряжения;

· обнаружив пострадавшего в лавине, начать интенсивно его откапывать всеми подручными средствами, несмотря на усталость;

· если в лавине окажутся несколько человек, после обнаружения одного часть товарищей откапывают обнаруженного, остальные ищут других;

· приблизившись при откапывании к голове пострадавшего, освободить ему рот и нос от снега и при необходимости приступить к искусственному дыханию, продолжая откапывать;

· откопав пострадавшего полностью, перенести его в палатку, продолжить искусственное дыхание в сочетании с закрытым массажем сердца, укутать теплыми вещами и согреть грелками (завязать в двух полиэтиленовых мешочках намоченное в воде и слегка отжатое полотенце или другую вещь);

· после восстановления дыхания и сердечной деятельности напоить пострадавшего горячим чаем (кофе, бульоном, молоком), по возможности сделать инъекцию кофеина или другого возбуждающего средства; транспортировать пострадавшего можно только после полного восстановления сердечной деятельности и дыхания;

· если через 2 ч самостоятельное дыхание и сердечная деятельность не восстановились, продолжать оказывать помощь бесполезно.

Следует помнить, что эффективность спасательных мер зависит в первую очередь от их оперативности.

При затянувшемся поиске следует:

· направить не менее двух человек в ближайший населенный пункт за помощью и для сообщения в спасательную службу о случившемся;

· продолжать, с надеждой на спасение, поиск пострадавшего с помощью тщательного зондирования.

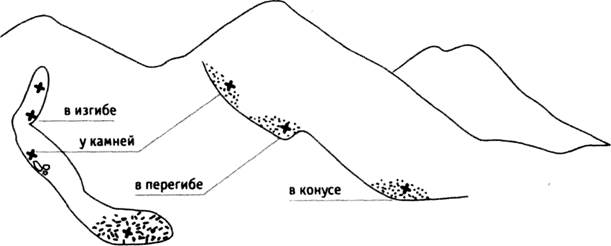

Для более быстрого обнаружения попавшего в лавину необходимо владеть способами зондирования и знать места вероятного его нахождения. Это могут быть места у крутых изгибов, в перегибах склона, в конусе склона, у камней и т. д. (рис. 13).

Рис. 13. Места вероятного нахождения человека при сходе лавины

Поиск можно начинать как вниз от места исчезновения, так и по конусу вверх. Проводят зондирование с помощью лавинного щупа. Для его изготовления снимают рукоятки и кольца-ограничители лыжных палок, прочно соединяют две палки друг с другом веревкой или любым другим подручным средством, острым концом щупают снег.

Щуп вводят по команде руководителя нажатием руки без резких ударов. Желательно при этом быть без рукавиц. Только при низкой температуре можно зондировать в перчатках или в легких рукавицах.

Различают зондирование ускоренное (первоначальное) и тщательное.

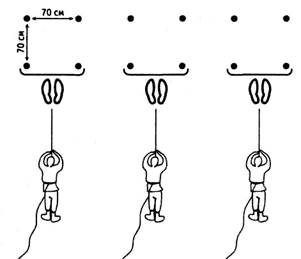

При ускоренном зондировании участники становятся в ряд на расстоянии 1,5 м друг от друга и вводят лавинные щупы в снег на глубину вытянутой руки (70-75 см) (рис. 14). Вшестером зондируют полосу шириной около 8 м.

Рис. 14. Метод ускоренного зондирования

Вероятность отыскать попавшего в лавину с помощью ускоренного зондирования составляет около 70 %. Чем быстрее зондируют участок, тем больше шансов извлечь пострадавшего из лавины живым.

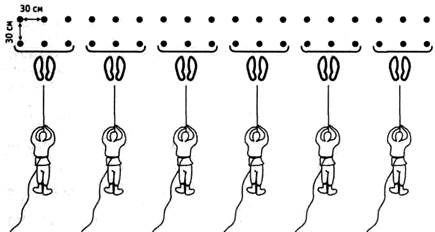

Рис. 15. Метод тщательного зондирования

Если ускоренное зондирование не дало результатов, необходимо перейти к тщательному зондированию. В этом случае щупы вводят в снег на расстоянии 25-30 см друг от друга (рис. 15).

2015-04-30

2015-04-30 1073

1073