ПРАВИЛА СОДЕРЖАТЕЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ВКР

Структура и содержание ВКР (магистерской диссертации)

ВКР (магистерская диссертация) должна отвечать требованиям, предъявляемым к ее структуре. В классическом варианте диссертация оформляется в виде рукописи и имеет структуру:

– титульный лист;

– оглавление (содержание);

– введение;

– 2 главы (основная часть);

– выводы;

– заключение;

– библиография (список литературы);

– приложения.

ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ

Титульный лист, первый лист диссертации, заполняется по форме, приведенной в приложении № 2.

ОГЛАВЛЕНИЕ (содержание)

Оглавление диссертации - это перечень глав, параграфов или разделов, составленный в той последовательности, в какой они даны в тексте диссертации. Пример оформления оглавления приведен в приложении № 3.

ВВЕДЕНИЕ

Введение в сжатой форме (4-6 страниц) содержит все необходимые квалификационные характеристики работы и включает:

– краткое обоснование актуальности темы;

– объект, предмет, цели и задачи исследования;

– гипотезу исследования;

– методы исследования;

– научно-исследовательскую базу исследования;

– научную и практическую значимость исследования;

– структуру диссертации.

Актуальность исследования содержит положения, свидетельствующие о социальной, научной и практической своевременности и значимости исследуемой в ВКР проблеме. Социальная значимость избранного аспекта исследования определяется наличием запросов общества в решении конкретных практических задач, научная и практическая актуальность определяется существующими трудностями в теоретическом осмыслении проблемы и практике использования психологических знаний для решения задач в различных сферах человеческой деятельности.

Освещение актуальности не должно быть многословным, главное показать суть проблемной ситуации, обозначающей «дефицит» знаний в описании или объяснении изучаемой реальности. Поэтому особое внимание должно быть уделено как характеристике степени исследованности поставленной проблемы в целом, так и малоизученным вопросам отдельных ее сторон, противоречиям в имеющихся эмпирических данных.

Объект исследования – это психические образования, социально-психологические процессы или явления, порождающие проблемную ситуацию.

Предмет исследования – свойства, стороны, особенности объекта, которые подлежат непосредственному изучению. Предмет исследования обычно содержит в себе центральный вопрос проблемы.

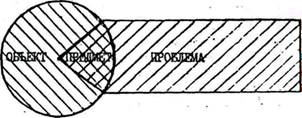

Соотношение понятий проблемы, объекта и предмета исследования наглядно представлено в схеме, предложенной В.А. Ядовым (см. рис. №1).

Рис. 1. Соотношение понятий проблемы, объекта и предмета исследования.

Объект и предмет исследования как категории научного процесса соотносятся между собой как общее и частное. В объекте выделяется та его часть, которая служит предметом исследования. Именно на него и направлено основное внимание исследователя. Предмет исследования определяет его тему, которая обозначается на титульном листе как заглавие.

Цель исследования – ожидаемый конечный результат (теоретико-познавательный, практический, прикладной), который позволит разрешить заявленную проблему. Цель научного психологического исследования формулируется на основании его предмета и начинается, как правило, со слов «определить», «исследовать», «выявить», «разработать» и т.д. Цель формулируется кратко и предельно точно в смысловом отношении, выражая то основное, что намеревается сделать исследователь.

Задачи исследования –это пути и средства достижения цели. Выделение задач должно быть обусловлено разбиением цели исследования на подцели (цели второго порядка) и отражать определенную логически обоснованную последовательность или поэтапность движения к цели. Как правило, задачи выстраиваются в следующей логической последовательности:

– первая задача связана с определением, теоретическим и методологическим обоснованием сущности объекта исследования;

– вторая задача предполагает анализ реального состояния предмета исследования, его специфики, внутренних противоречий развития, динамики. Такой анализ требует обращения к описанным в научной литературе экспериментальным исследованиям;

– третья задача отражает способы эмпирической или экспериментальной проверки гипотез;

– четвертая задача определяет способы пути и средства повышения эффективности, совершенствования исследуемого явления, процесса, то есть практические аспекты работы.

Задачи не должны представлять описание этапов исследования (анализ литературы, сбор эмпирических данных, анализ и интерпретация фактов, формулирование выводов и т.п.). В задачах должно быть раскрыто содержание темы на теоретическом, эмпирическом и практическом уровнях. Не рекомендуется в качестве задач исследования прописывать процедуры психодиагностического обследования или формы работы с испытуемыми («измерить уровень рефлексии», «определить особенности выборки», «установить контакт с испытуемыми»). Это средства решения задач, но не собственно исследовательские задачи. Ошибки такого рода становятся особенно очевидными, когда формулируются выводы исследования.

Таким образом, непременным требованием к каждому исследованию является логическое соответствие наименования темы исследования, его объекта, предмета, проблемы, целей, задач его структуре. Совокупность выдвинутых задач призвана целостно отражать цель исследования. Цель работы должна строго соответствовать проблеме исследования. Нарушение такой логики делает исследование хаотичным, не позволяющим видеть полноту решения поставленных задач.

Гипотеза исследования –это логически обоснованное научное вероятностное предположение, предвидение хода и результата исследования. Гипотеза - это главный методологический инструмент, организующий весь процесс исследования и подчиняющий его внутренней логике (В.А. Ядов). Формулировка гипотезы должна быть достаточно конкретной и очевидной.

Гипотеза – это обоснованные предположения:

– о структуре социальных объектов, социально-психологических явлений;

– о характере связей между изучаемыми явлениями;

– об основных, существенных детерминантах явлений;

– о возможных подходах к решению социально-психологических и психолого-педагогических проблем.

Чтобы построить «хорошие» научные гипотезы, следует помнить, что:

- гипотезы не должны содержать понятий, которые не уточнены и эмпирически не интерпретированы;

- они не должны допускать ценностных суждений;

- они не должны включать много ограничений и допущений;

- они должны быть проверяемы.

Процесс выдвижения гипотезы можно считать основным и наиболее творческим этапом деятельности исследователя.

Методы исследования, использованные в работе, целесообразно выделить отдельной строкой.

Научно-исследовательская база исследования –это описание конкретных учреждений – детский, школа, вуз и т.п. – где было реализовано эмпирическое исследования.

Научная новизна и практическая значимость исследования предполагает указание на возможность дальнейшего применения предложенных автором практических рекомендаций и характеризует содержательную сторону результатов исследования. К признакам научной новизны относят выявление, анализ и обобщение новых явлений, тенденций, закономерностей и наличие рекомендаций, обладающих научной ценностью и практической значимостью для различных сфер деятельности психолого-педагогического направления. Практическая значимость свидетельствует о перспективности использования конечного результата диссертационного исследования в области педагогики и психологии.

Структура исследования – это перечень основных структурных элементов диссертации.

2015-04-30

2015-04-30 2003

2003