Каким образом ребенок справляется с проблемой изображения глубины и объема, то есть с третьим измерением? Очевидно, для обсуждения этого вопроса следует напомнить сначала о некоторых

положениях, высказанных нами ранее. Как правило, художественное изображение не основывается на каком-то конкретном объекте, увиденном в данный момент с определенной фиксированной точки наблюдения, а базируется на трехмерном визуальном представлении об особенностях объектов, которое получается в результате восприятия предметов под различными углами зрения. Обычно восприятие не содержит перспективных изменений размера и формы, которые обнаруживаются в проекции на сетчатке глаза. Художественное изображение не есть добросовестная механическая копия объекта восприятия, а является воспроизведением с помощью конкретных средств его структурных характеристик. Детскому уму свойственно стихийное осознание необходимых формальных требований рисунка и спонтанное повиновение им. Когда изображение ограничивается двухмерными проекциями, то для каждого объекта или его части выбирается наиболее простая и наиболее характерная проекция.

В ранних детских работах пространство существует только в пределах плоскости двухмерной картины. Предметы в данной плоскости могут быть

большими и маленькими, расположенными близко друг к другу и отстоящими на довольно большое расстояние. Третье измерение остается все еще не отдифференцированным, то есть в картине нет никаких различий между плоскими

и объемными предметами, а также различия между глубиной и ее отсутствием. К пространственным свойствам обеденной тарелки дети в своих ранних рисунках относятся так же, как и к свойствам футбольного мяча, а все предметы располагаются на одном и том же расстоянии от воспринимающего субъекта. На

стадии, когда отсутствует дифференциация, пространство воспроизводится самым простейшим путем, то есть посредством двухмерного изображения. Однако этот вид изображения для ребенка не имеет значения плоскостного. Отличие плоского

от объемного еще не приходит ему на ум. Плоскость существует только в трехмерном целом.

Фактически даже выбор проекции первоначально остается не-

дифференцированным. Объемные тела не изображаются такими, как они воспринимаются с определенной точки наблюдения. Окружность на ранней стадии развития художественных способностей ребенка не представляет собой вида спереди, вида сбоку или вообще двухмерную проекцию изображаемого объекта. Она является изобразительным эквивалентом круглого объекта, а ее контур не представляет собой одномерной горизонтальной линии, которая определяет границы перспективного взгляда, а символизирует внешнюю сплошную поверхность тела.

Для того чтобы лучше себе представить, каким образом дети изображают в своих рисунках пространство, имеет смысл ознакомиться с фантастическим

романом Е. А. Эбботта «Флэтлэнд». «Флэтлэнд» — это страна, в которой (по сравнению с нашим собственным миром) каждая вещь выступает только в одном измере-

пии. Стены домов представляют собой всего лишь очертания фигур па плоскости, но они удовлетворяют своему назначению, потому что в мире плоских поверхностей не существует способа проникнуть вовнутрь замкнутого очертания.

Обитателями этой страны являются геометрические формы. И здесь линия с

успехом служит границей их тел. Пришелец из трехмерного «Спейслэнда» высказывает массу

успехом служит границей их тел. Пришелец из трехмерного «Спейслэнда» высказывает массу

нелепостей, заявляя жителям «Флэтлэнда», что их дома открыты, в силу того что они в одно и то же время просматриваются и изнутри и снаружи. Он также пытается

им доказать, что путем прямого, непосредственного воздействия на внутренности квадратного желудка может вызвать у обитателя «Флэтлэшда» острую боль. Для

жителей «Флэтлэнда» их дома не являются ни закрытыми, ни открытыми сверху, потому что они не обладают таким измерением, а внутренности жителей благодаря окружаю-

щей их контурной линии невидимы и защищены от

прикосновения.

Те, кто утверждает, что дети рисуют обнаженные дома и рентгеновские снимки желудка, уподобляются несвоевременному пришельцу из «Спейслэнда».

Им недоступна замечательная логика, с которой ребенок приспосабливает свои рисунки к условиям двухмерного изображения. Недостаточно сказать, что дети изображают на своих рисунках внутреннее содержание вещей потому, что оно

представляет для них большой интерес. Изображение человека с открытым желудком шокировало бы детей, несмотря на весь присущий им интерес. Дело в том, что в двухмерном изображении внутреннее содержание плоской фигуры

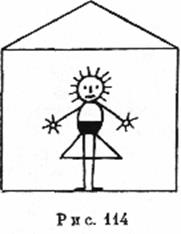

символизирует внутреннее содержание объемного тела, которое повсеместно охватывается контурной линией. Следовательно, пища, которой наполнен желудок (рис. 114), видима, даже если он не является открытым или прозрачным.

Воспринимающий извне субъект может воспользоваться измерением, которое не существует в данном изображении. Рисунок дома не является прозрачным ни спереди, ни в его поперечном сечении. Просто этот рисунок — двухмерный

эквивалент данного дома. Прямоугольник символизирует пространство куба, очертание шести его пограничных поверхностей. Фигура, окруженная со всех сторон стенами, находится внутри этого куба. Только разрыв в контурной линии смог бы обеспечить «открытость» куба. Если бы ребенок мог ясно представлять все

это, то он ответил бы на обычные возражения его методике рисования тем же самым способом, что и мы, если бы пришелец из четвертого пространственного измерения сообщил бы нам, что наши дома и тела являются открытыми, потому

что он в одно и то же время воспринимает их внутренние и

внешние стороны. «Закрытость» не абсолютный факт, она может быть определена только по отношению к конкретному числу измерений. Ребенок находит наиболее убедительное решение неразрешимой художественной проблемы — каким образом передать интерьер закрытого объекта. Изобретение ребенка проходит через века. Даже в высоко реалистических гравюрах Альбрехта Дюрера' святое семейство размещается в сооружении, не имеющем передней стены и поэтому неубедительно замаскированном под развалины. Современное искусство сценической декорации без всяких колебаний принимается всеми, а вместе с тем находятся люди, которые обвиняют детей в «рентгеноподобных рисунках».

Как показано на рис. 114, изображение волос на картинках такого рода передается рядом линий, которые касаются контура головы. Это является совершенно правильным, так как линия окружности головы символизирует ее полную, законченную поверхность. Таким образом, голова показана такой, какой ей следует быть, то есть покрытой волосами со всех сторон. Однако данному методу присуща некоторая неопределенность, которая возникает из-за того, что ребенок неизбежно пользуется этим методом для двух различных и даже несовместимых целей. На данном рисунке лицо, по всей вероятности, находится не внутри головы, а расположено на его внешней поверхности. Две наклонные линии представляют со- бой руки, а совсем не открытую накидку, свободно спадающую с плеч и окружающую все тело. Другими словами, двухмерные единицы рисунка.являются эквивалентами объемных тел и (или) двухмерными проекциями внешней стороны этих объемных тел (в зависимости от того, что требуется). Взаимоотношение между глубиной и плоскостью не дифференцировано. Поэтому с помощью чисто визуальных средств нет никакой возможности сказать, является ли линия окружности символом кольца, диска или шара. Только в силу этой неопределенности данный метод используется главным образом на самых примитивных уровнях (например, в художественных произведениях австралийских аборигенов) и отбрасывается в сторону детьми, живущими на Западе.

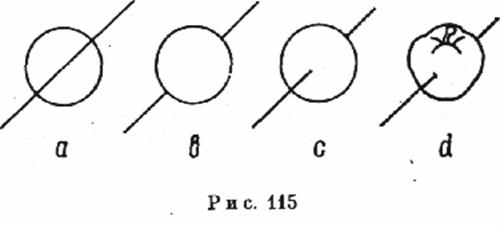

Этот процесс наглядно иллюстрируется результатами экспериментов, проведенных Артуром Кларком, в которых детям различных возрастов предложили сделать рисунок яблока, насквозь проткнутого по горизонтали шпилькой и развернутого под некоторым углом к зрителю1. На рис. 115, d показано то положение модели, в каком она находилась перед взором детей. Самое первое решение проблемы изображается на рис. 115, а. Весьма логично, что шпилька беспрепятственно проходит через внутреннюю часть окружности, которая

означает внутренность яблока. Но невольно возникает

неопределенность, заключающаяся в том, что прямая линия неизбежно символизирует одномерный объект (шпильку), а не поверхность. На следующей стадии (рис. 115, b) ребенок совершает первую уступку изображению, построенному по законам проекции, рисуя центральную часть шпильки скрытой внутри яблока. (Для детей более младшего возраста это означало бы, что две шпильки касаются яблока с двух внешних сторон.) Однако контур окружности все еще символизирует поверхность яблока в целом. На это указывает тот факт, что булавка не заходит за контурную линию

окружности. На рис. 115, с контур принимает вид горизонтальной линии, а пространство окружности — вид яблока спереди. После некоторых доработок эта форма приводит к реалистическому изображению (рис. 115, d). Данное изображение имеет пространственно согласованное решение. Однако в жертву исключительной зрительно воспринимаемой ясности, с которой воспроизведена сущность объемного представления, были принесены свойства и особенности двухмерного изображения (рис. 115,а). Разграничение между двухмерным и трехмерным изображениями достигнуто, но достигнуто только сомнительным приемом, заставляющим плоскую картину выглядеть трехмерным пространством. (Сравните этот пример с нашими рассуждениями по поводу того, каким образом следует нарисовать пруд, окруженный деревьями.)

2015-05-05

2015-05-05 557

557