Система функционального компьютерного мониторинга была разработана в целях раннего распознавания и профилактики возникающих осложнений у пострадавших с механическими повреждениями, особенно синдрома системной воспалительной реакции. В связи с этим было проведено сопоставление клинико-лабораторных показателей с показателями системы ФКМ у пострадавших, перенесших тяжелую механическую травму с неосложненным течением раннего постшокового периода. Основной отличительной особенностью этой группы пострадавших, с позиций системы функционального компьютерного мониторинга. является выраженная гипердинамическая реакция на протяжении практически всего времени наблюдения, что свидетельствует о нормальной компенсаторной стрессовой реакции [3. 8. 9|.

Наглядным примером такого течения посттравматического периода может служить следующее клиническое наблюдение.

Пострадавшая М 16 лет. и.о. № 17444 доставлена в клинику через один час после того как попала в автокатастрофу. В пути следования введено: полиглюкин — 400 мл. реополиглюкин — 200 мл, реланиум — 20 мг, калипсол — 50 мг, преднизолон — 90 мг. При поступлении в клинику состояние пострадавшей расценено как тяжелое. В ходе обследования диагностирована закрытая травма живота и внебрюшинный разрыв мочевого пузыря. Произведена экстренная лапаротомия. ревизия органов брюшной полости, ушивание разрывов брыжейки тонкой и толстой кишки. Произведена эпицистостомия, дренирование паравезикальной клетчатки. Сформулирован окончательный диагноз: “Тяжелая сочетанная травма головы, живота, таза, обеих нижних конечностей. Закрытая черепно-мозговая травма. Ушиб головного мозга средней степени тяжести, субарахноидальное кровоизлияние. Закрытая травма живота с разрывом брыжейки толстой и тонкой кишки. ушибом стенки восходящей кишки. Закрытые переломы обеих лонных и седалищных костей, крыла правой подвздошной кости со смешением отломков. Внебрюшинный разрыв мочевого пузыря. Открытые переломы обеих костей обеих голеней. Рвано-ушибленные раны мягких тканей левой подколенной области, теменно-затылочной области. подбородочной области. Травматический шок 3 степени”.

|

|

|

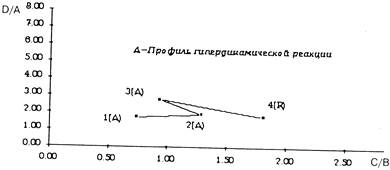

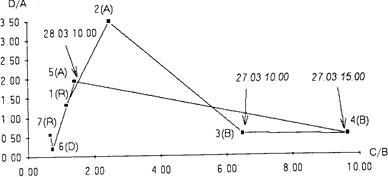

Остановка кровотечения в ходе операции, а также проведенные реанимационные мероприятия, включавшие восполнение кровопотери (перелито 1000 мл эритромассы и 2500 мл плазмозамешаюших растворов), искусственную вентиляцию легких, применение антикоагулянтов, дезагрегантов и ганглиоблокаторов привели к стабилизации состояния уже через шесть часов после перевода в отделение интенсивной терапии и реанимации. Артериальное давление 120 и 80 мм рт.ст., частота сердечных сокращений — 78 в минуту, температура тела 36.2 °С. Траектория динамики состояния этой пострадавшей в течение всего периода нахождения в отделении интенсивной терапии приведена на рис. 5.1.

|

|

|

Рис. 5.1 Траектория динамики состояния больной М. в системе функционального компьютерного мониторинга.

В соответствии с результатами исследований в системе функционального компьютерного мониторинга можно отметить, что уже через несколько часов после операции патофизиологический профиль пострадавшей находился на минимальном расстоянии от профиля “гипердинамической стрессовой реакции”. Эти данные, полученные в системе ФКМ, подтверждаются результатами общелабораторных анализов крови и клинического обследования пострадавшей.

Несмотря на значительный объем кровопотери (свыше 2 литров), степень ее восполнения была вполне адекватной, что подтверждается и анализами: гематокрит — 0.36 л/л. гемоглобин — 126 г/л, эритроциты — 4.1 • 1012 к/л. Количество лейкоцитов умеренно повышено — 9.2-Ю9 к/л. при незначительном сдвиге влево палочкоядерных нейтрофилов — 10 %. Общее количество лимфоцитов несколько снижено — 0.920х109 к/л. а сегментарно-лимфоцитарный индекс (6.4) повышен в два раза. что характерно для нормальной стрессовой реакции [З]. В этот период отмечается повышение активности трансаминаз: аланинаминотрансферазы — до 4.48 ммоль/л в час, аспартатаминотрансферазы — до 2.65 ммоль/л в час. Уровень глюкозы в сыворотке крови был повышен до 11 ммоль/л.

Такие изменения, очевидно, обусловлены непосредственно тяжелой механической травмой (тяжесть травмы по критерию 1SS соответствует 45 баллам), осложнившейся массивной кровопотерей. Тяжесть состояния, оцененная по критерию АРАСНЕ II. составила на момент исследования 14 баллов. Следует подчеркнуть, что в связи со столь тяжелой травмой, помимо адекватного восполнения кровопотери эритромассой, больная получала полный спектр симптоматической терапии. В том числе для снижения активности аутоиммунных процессов, стабилизации клеточных мембран вводились кортикостероиды в дозе по 60 мг преднизолона 4 раза в сутки внутривенно.

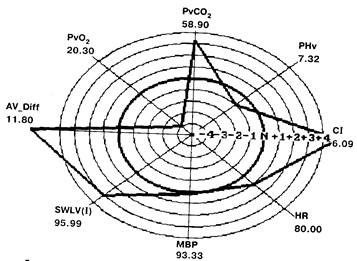

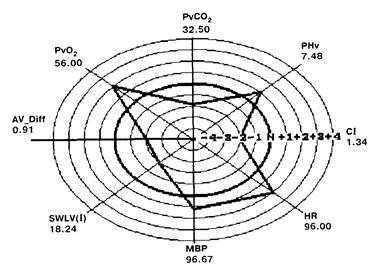

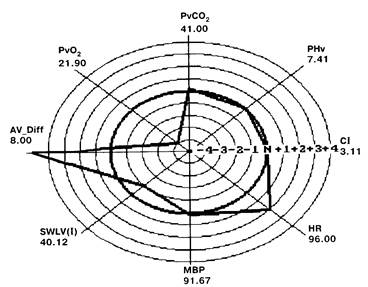

Особое внимание уделялось улучшению реологических свойств крови путем введения реополиглюкина и прямого антикоагулянта гепарина в дозе 1000 ел. внутривенно каждый час. комбинируя с введением трентала по 5 мл три раза в сутки. Вводились сердечные гликозиды — коргликон по 1.0 мл два раза в сутки и солюкамфокаин — по 2.0 мл три раза в сутки. Проведение этой. вероятно, адекватной полученным повреждениям терапии позволило при исследовании критериев системы функционального компьютерного мониторинга получить в качестве интегральной оценки отношение С/В = 0.74. D/A=1.71. Патофизиологический (функциональный) профиль этой пострадавшей на 9 часов 5.12.91 отображен на рис. 5.2. Из графика понятно, что он представлял довольно сложную картину для анализа. В значительной степени увеличена как разовая, так и минутная производительность сердца, в то же время резко увеличен артерио-венозный градиент кислорода, снижено парциальное давление кислорода и повышено парциальное давление углекислоты в венозной крови. Трактовка таких изменений при обычном анализе каждого из показателей, конечно же. чрезвычайно затруднительна. Этот пример может служить наглядной иллюстрацией эффективности компьютерной оценки.

Проведенная интенсивная терапия и адекватная оценка состояния пострадавшей позволили 6.12.91 выполнить оперативное вмешательство: симультантно были произведены первичная хирургическая обработка и остеосинтез переломов правой и левой голени методом внеочаговой фиксации с помощью разработанных на кафедре военно-полевой хирургии стержневых аппаратов, выполнена закрытая репозиция и фиксация переломов костей таза с помощью тех же стержневых аппаратов.

|

|

|

Как известно, фиксация переломов длинных трубчатых костей при сочетанной травме считается операцией выбора уже в самые ранние сроки после травмы. Имеются мнения [2. 4. 6. 7. 10, 11] о целесообразности выполнения этих оперативных вмешательств сразу при поступлении пострадавшего в клинику, в период стабилизации основных гемодинамических показателей. С другой стороны, более предпочти тельным в этом случае, видимо, является тактика ранних оперативных вмешательств, производимых уже после компенсации витальных нарушений. Представленное клиническое наблюдение может служить свидетельством эффективности такой хирургической тактики.

Дистанция R-22.6; А-13.2; В-25.8; С=19.1; D=22.5; С/В-0.74; D/A=1.71

Рис. 5.2. Патофизиологический профиль пострадавшей М. 5.12.91, 10 час.

Указаны дистанции до типичных кластеров. Условные обозначения, как на рис.4.13.

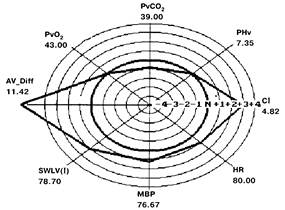

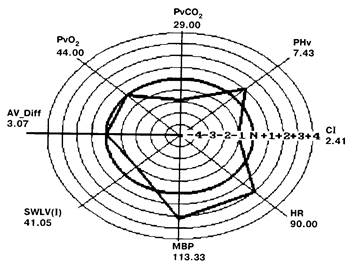

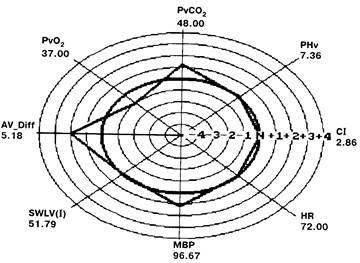

Адекватно подобранная терапия в ходе и после оперативного вмешательства позволила сохранить функционирование организма на уровне, как писали J.H.Siegel и соавт., “нормальной стрессовой реакции” (16). Об этом свидетельствует сохраняющееся стабильным количество эритроцитов, гемоглобина, гематокрита. При исследовании лейкоцитарной формулы крови отмечается снижение количества палочкоядерных нейтрофилов, нарастание числа лимфоцитов. Это привело к тому, что сегментарно-лимфоцитарный индекс, являющийся характеристикой стрессовой реакции, уменьшился до 3.9. лейкоцитарный индекс интоксикации — до 4.3. Исследование показателей системы функционального компьютерного мониторинга также подтверждает эти данные. При оценке интегральных критериев этой системы отношение С/В равно 1.29. a D/A — 1.9 (то есть отношение дистанции от патофизиологического профиля пациента в конкретный момент до типичного профиля С к соответствующей дистанции до типичного профиля В. Аналогичным образом рассчитывается и D/A). Патофизиологический профиль на момент исследования представлен на рис. 5.3.

|

|

|

|

Дистанция R=10.6; А=9.6г;В=14.1; C=18.2; D=18.3; С/В=1.29; D/A=1,9

Рис. 5.3. Патофизиологический профиль пострадавшей М. 7.12.91, 10 час.

Указаны дистанции до типичных кластеров. Условные обозначения, как на рис.4.13.

Отчетливо видна динамика по сравнению с данными от 5.12.91. В пределах нормы стал сердечный индекс, несмотря на повышенную работу левого желудочка сердца. Уменьшилось парциальное давление углекислоты и несколько увеличилось парциальное давление кислорода в венозной крови при сохраняющемся высоком артерио-венозном градиенте кислорода. Это можно трактовать как уменьшение имевшихся 5.12.91 нарушений вентиляционно-перфузионных взаимоотношений. что способствовало увеличению доставки кислорода и выведению углекислоты. В то же время возрастание отношения С/В свидетельствует о некотором (достаточно минимальном) увеличением анаэробных механизмов метаболизма, что вполне объяснимо усилением репаративных процессов в этот период.

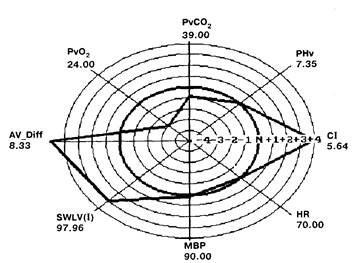

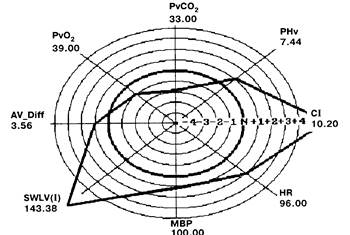

Массивная кровопотеря, как было определено по удельному весу крови (1.046) при поступлении в клинику (что ориентировочно соответствует кровопотере в 2л), несмотря на адекватное восполнение препаратами крови, по-видимому, приводит к развитию феномена так называемой “секвестрации крови”, который выражается в нарастании анемии через два—три дня после травмы. Изучение лабораторных данных на пятые сутки после травмы — 9.12.91 подтверждает это положение. Уровень эритроцитов снизился до 2,56х1012 к/л. такая же тенденция отмечается и для гемоглобина — 82 г/л. хотя гематокрит остался на достаточно высоком уровне — 0.33 л/л. При этом количество лейкоцитов остается в пределах нормальных значении. Лейкоцитарная формула сохраняет тенденцию к постепенному восстановлению: количество сегментоядерных нейтрофилов — 75 %, палочкоядерных — 6 %, лимфоцитов — 18 %. Сегментарно-лимфоцитарный индекс, характеризующий глубину стрессовой реакции, практически вернулся к нормальным значениям — 3.9. Нормализовались показатели биохимии, в том числе и такие чувствительные к неспецифическим повреждениям. как активность трансаминаз. Полностью это состояние отражает патофизиологический профиль показателей системы функционального клинического мониторинга, представленного на рис. 5.4.

На развившуюся анемию организм отреагировал усилением разовой работы левого желудочка сердца и повышением сердечного индекса. а также усилением экстракции кислорода тканями (снижение парциального давления кислорода в венозной крови и увеличение артерио-венозного градиента кислорода). Усиление газообмена в легких сопровождается снижением парциального давления углекислоты в артериальной и венозной крови до 23 и 39 мм.рт.ст. соответственно.

Таким образом, снижение эффективности транспорта кислорода за счет нарастания анемии (уменьшение количества гемоглобина. главного транспортного агента) организм компенсировал не переходом на анаэробный путь метаболизма, что является наиболее характерным для профиля “метаболического дисбаланса”, а увеличением производительности сердца с целью более эффективного использования сохранившихся эритроцитов и увеличением экстракции кислорода тканями. Этот компенсационный механизм, являющийся характерным признаком нормальной стрессовой реакции, отчетливо зафиксирован с помощью системы функционального компьютерного мониторинга.

Проводимая инфузионная и симптоматическая терапия способствовала наступлению благоприятного результата лечения. Следует отметить. что количество эритроцитов к седьмому дню после травмы восстановилось до 3.25 • 1012 к/л. а гемоглобин вырос до 96 г/л без дополнительных гемотрансфузий. Произведенные в этот срок общелабораторные анализы не выявили отличий от нормальных значений. Исследования критериев системы функционального компьютерного мониторинга показали, что минимальная дистанция от патофизиологического профиля этой пострадавшей до исследуемых кластеров типичных состояний в этот период отмечается до профиля “контрольных значений” (профиль R). В этот день была закончена терапия в отделении реанимации и интенсивной терапии и больная переведена на общехирургическое отделение.

Дистанция R=15.6; А=5.9; В=19.8; С=18.5; D=16.3

С/В=0.93; D/A=2.75

Рис. 5.4. Патофизиологический профиль, пострадавшей М. 9.12.91. 10 час.

Указаны дистанции до типичных кластеров. Условные обозначения, как на рис.4.13.

Использование системы функционального компьютерного мониторинга в динамике раннего постшокового периода у пострадавшей М. позволило прежде всего отметить преобладание на протяжении всего периода наблюдения “гипердинамической стрессовой реакции”. которая подтверждалась данными клинического наблюдения и общелабораторными показателями, отсутствием признаков синдрома системной воспалительной реакции, каких-либо других осложнении воспалительного генеза. Во-вторых, использование этой системы позволило выявить некоторые патофизиологические особенности течения неосложненного посттравматического периода.

По всей видимости, к ним целесообразно отнести характерные для профиля “гипердинамической стрессовой реакции” механизмы компенсации дефицита объема циркулирующей крови. Снижение количества эритроцитов в результате кровотечения и за счет увеличения емкости сосудистого русла (феномен, который развивается после периода спазма, характерного для централизации кровообращения) компенсируется двумя патофизиологическими механизмами. Возрастает разовая производительность сердца, которая к тому же сопровождается тахикардией, что в еще большей степени способствует увеличению минутного объема кровообращения. Вторым компенсирующим патофизиологическим механизмом служит усиление экстракции кислорода тканями, что характеризуется возрастанием артерио-венозного градиента кислорода.

Оба эти механизма характеризуют патофизиологический профиль гипердинамической стрессовой реакции, то есть кластер А. который в приведенном клиническом примере отмечался на протяжении всего периода исследования.

Следует отметить, что. несмотря на имеющиеся признаки угрожающей декомпенсации — повышение парциального давления углекислоты в венозной крови, снижение количества эритроцитов, минимальная дистанция сохраняется до профиля “гипердинамической стрессовой реакции”. Это может служить еще одним свидетельством эффективности методики функционального компьютерного мониторинга. позволяющей выявить ведущую тенденцию метаболизма организма пострадавшего.

Таким образом, сохранение минимальной дистанции до патофизиологического профиля “гипердинамической стрессовой реакции” на фоне снижения общей тяжести состояния по шкале АРАСНЕ II или любой другой объективной системе оценки тяжести состояния — характерные признаки неосложненного течения постшокового периода.

5.2. Система функционального компьютерного мониторинга в диагностике состояний, "угрожающих" развитием синдрома системной воспалительной реакции

Успешное лечение синдрома системной воспалительной реакции и сепсиса как одной из его форм должно основываться прежде всего на ранней диагностике. Как правило, лечение запущенных состояний. проявившихся в полную клиническую картину, к сожалению. малоэффективно и приводит в основном к неблагоприятным результатам. Это положение давно и хорошо известно практическим врачам. однако методы ранней диагностики “угрожающих” состояний и их профилактики до сих пор не имеют практического воплощения. Стратегия и тактика ранней профилактической терапии, то есть каким больным, какие препараты, в какой дозе и в течение какого периода следует назначать — это решают по-своему в каждом лечебном учреждении, а чаще всего каждый более или менее опытный врач. Таким образом, определение ранних, скорее даже угрожающих признаков развития осложнений, является очень важной в практическом плане задачей.

Использование критериев системы функционального компьютерного мониторинга позволяет выделить ряд моментов в динамике клинического течения, которые могут стать решающими в определении основных тенденций развития событий в посттравматическом периоде. Как уже подчеркивалось в четвертой главе, в ходе патофизиологической характеристики выделенных кластеров удалось выделить кластер “метаболического дисбаланса”, при котором еще нет видимой декомпенсации жизненно важных функций, однако, по всей видимости, уже создаются для этого все предпосылки.

Главная из них заключается в прогрессировании анаэробного характера синтеза энергии в организме, который крайне невыгоден энергетически (по сравнению с аэробным) и приводит к накоплению неокисленных продуктов. В основе этого феномена, как уже отмечалось, находится несколько механизмов. Наиболее вероятный — это блокирование (эндотоксинами0) внутриклеточных механизмов кислородзависимого синтеза энергии — цикла трикарбоновых кислот. Использование системы функционального мониторинга позволяет диагностировать признаки этого патофизиологического профиля в самые ранние сроки.

Исследование с помощью критериев функционального компьютерного мониторинга наблюдений с развившимся синдромом системной воспалительной реакции и сепсисом позволило определить, что из 53 наблюдений с ССВР в 43 (что соответствует 81 %) они располагались в зоне профиля “метаболического дисбаланса” — кластера В (то есть дистанция от центра конкретного наблюдения до центра кластера В была в этот момент минимальной). Таким образом. зону. в которой дистанция до кластера В будет минимальной. даже при отсутствии клинических признаков ССВР можно считать своеобразной “зоной риска” для развития этого синдрома. Можно. вероятно, полагать, что развитие клинических признаком синдрома системной воспалительной реакции происходит на фоне метаболических нарушений, характерных для патофизиологического профиля “метаболического дисбаланса”. Состояние больных, как показывает клинический анализ, характеризуется неустойчивостью основных патофизиологических критериев, сопровождается быстрой динамикой исследуемых показателей.

В такой ситуации система функционального компьютерного мониторинга становится особенно необходимой. Эффективность ее использования наглядно демонстрируется с помощью следующего клинического примера.

Раненый С., 17 лет, 23.03.1991 г. поступил в приемное отделение клиники военно-полевой хирургии через 1 час после получения нескольких огнестрельных ранений. В пути следования бригадой скорой помощи внутривенно введено: полиглюкина — 400 мл. дисоля — 400 мл. атропина сульфата — 0.7 мл, преднизолона 90 мг. калипсола — 100 мг.

В ходе предварительного обследования выявлено проникающее ранение с повреждением органов брюшной полости, продолжающимся внутрибрюшным кровотечением. В ходе экстренной лапаротомии в брюшной полости обнаружено до 500 мл крови с большим количеством калового содержимого, петли кишок гиперемированы. В ходе ревизии органов брюшной полости диагностировано сквозное проникающее ранение сигмовидной кишки, поперечно-ободочной кишки, множественные проникающие ранения тощей кишки (пять ран на участке 10 см), сквозное проникающее ранение антрального отдела желудка, сквозное ранение правой доли печени, сквозное ранение желчного пузыря и купола диафрагмы.

Произведено ушивание ран поперечно-ободочной кишки, желудка. резекция участка тощей кишки с наложением анастомоза по типу “конец в конец”, выполнена холецистостомия. ушивание ран печени и купола диафрагмы. Участок сигмовидной кишки с пулевыми отверстиями выведен в левой подвздошной области в виде двуствольного противоестественного заднего прохода. Для декомпрессии поперечно-ободочной кишки наложена цекостома. Произведена интубация тонкой кишки назогастроинтестинальным зондом.

Послеоперационный диагноз был сформулирован следующим образом: “Множественные сочетанные пулевые слепые ранения таза. живота. груди, левой верхней конечности. Сквозное пулевое ранение левого предплечья, слепое пулевое торако-абдоминальное ранение с повреждением печени, желчного пузыря, желудка, тощей, поперечно-ободочной и сигмовидной кишок, купола диафрагмы. Продолжающееся внутрибрюшное кровотечение, разлитой каловый перитонит, реактивная фаза. Алкогольное опьянение. Травматический шок 1 степени.”

Уже после завершения операции, продолжавшейся шесть часов, в связи с нестабильным состоянием пострадавшего в ходе оперативного вмешательства были выполнены эзофагоскопия, торакоскопия и перикардиоцентез. Пуля удалена из полости перикарда. Всего под наркозом в операционной больной находился 12 часов. С целью профилактики раневой инфекции раненому вводился раствор метраджила по 100 мл 2 раза в сутки, натриевая соль ампициллина по 1 млн. ед. 4 раза в сутки внутривенно. Учитывая столь тяжелую травму — ISS=36. проводилась искусственная вентиляция легких аппаратом “Фаза-5”, продолжалась интенсивная терапия, включавшая инфузионную, гемотрансфузионную, симптоматическую, — сердечные гликозиды. препараты камфары, кортикостероиды.

25,03.91 г через сутки после перевода в отделение интенсивной терапии, больному были сделаны исследования критериев СФКМ, которые в последующем выполнялись ежедневно, до окончания острого периода. Траектория состояния больного в системе функционального компьютерного мониторинга за отмеченный период представлена на рис. 5.5. Цифрами отмечена последовательность выполнения исследований, а в скобках приведены те кластеры, расстояние до которых на момент исследования было минимальным. В трех точках — 3. 4, 5 — проставлены дни исследования и время.

Анализ представленной траектории свидетельствует, что в момент первого исследования раненый находился в состоянии, максимально близком к профилю контрольных значений. — дистанция до R=3.95.

Рис. 5.5. Траектория динамики состояния раненого С. в системе функционального компьютерного мониторинга.

Оценка показателей гемодинамики: стабильное артериальное давление в пределах 120/60 — 120/80 мм рт.ст частота пульса составила 114 уд/мин, частота дыхания — 25—30 в 1 мин. Общеклинический анализ крови: НЬ — 130 г/л. эритроциты — 4.7- 1012 к/л. гематокрит — 0.46 л/л. лейкоциты — 7.2- 104 к/л. палочкоядерных — 30 %. лейкоцитарный индекс интоксикации — 7.3. температура тела за все время наблюдения оставалась в пределах 36.2—36.7 'С.

К слову сказать, в соответствии с решениями “согласительной конференции”. в этой ситуации можно было выставить диагноз системной воспалительной реакции, однако мы полагаем, что в случаях сочетанной травмы для такого диагноза необходимо сочетание всех четырех критериев. Такой подход обусловлен тем обстоятельством, что в случае тяжелых повреждений системная воспалительная реакция обязательно присутствует как компонент нормальной реакции организма. Однако при появлении уже всей ее развернутой картины, вероятно, этот процесс переходит из физиологического в патологический.

Анализ биохимических показателей свидетельствовал о сохраняющихся в пределах нормальных значений практически всех показателей (были несколько повышены активность аланинаминотрансферазы и аспартатаминотрансферазы). Общая инфузия составила 4.320 мл. Суточный диурез — 2.2 л без применения диуретиков. С первых суток после травмы в целях профилактики развития синдрома диссеминированного внутрисосудистого свертывания больной начал получать антикоагулянтную терапию — гепарин и трентал. Для лечения перитонита и профилактики его прогрессирования было произведено дренирование лимфатического протока в первом межпальцевом промежутке на тыле стопы и начата антеградная эндолимфатическая терапия, в состав которой входили гепарин, метрогил, ампициллин.

Минимальную дистанцию до профиля R (профиль нормальных значений) в этот период можно интерпретировать как результат комплексных усилий хирургов и реаниматологов для стабилизации состояния этого раненого, что не позволило в полной мере развиться патологическим процессам, которые появились в момент травмы — перитонит, острая дыхательная и сердечная недостаточность. В то же время считать, что все трудности посттравматического периода уже позади, видимо, рано. о чем свидетельствует и высокий балл АРАСНЕ II - 10.

На вторые сутки после травмы определяется резкое усиление сердечной деятельности, с повышением разовой (СРЛЖ_И=98.85 г/м2) и минутной (СИ=б.15 д/(мин-м2)) производительности, так характерное для паттерна гипердинамической стрессовой реакции. Исходя из этих данных, можно констатировать, что на вторые сутки произошло развитие той самой стрессовой реакции, которая должна сопутствовать травме. По результатам анализов отмечается некоторое снижение выраженности сдвига лейкоцитарной формулы влево — количество палочкоядерных лейкоцитов уменьшилось до 209г. снизился уровень лейкоцитарного индекса интоксикации до 5.2. отмечается снижение интегрального показателя оценки степени тяжести состояния — по шкале АРАСНЕ II он равен 1 баллу. Объем инфузионной терапии был спланирован в количестве 2800 мл. Однако в 15 часов, на фоне проводившейся инфузионной терапии, был зафиксирован подъем температуры тела до 38.8 'С. в связи с чем (гипертермия была расценена как реакция на переливание инфузионной среды) от дальнейшей терапии было решено отказаться. При рентгенологическом обследовании 26.03.1991 г. у больного было диагностировано “наличие жидкости в левой плевральной полости”. На этом фоне с 7 часов утра 27.03 v больного отмечался подъем артериального давления со 130 до 160 мм рт.ст. Оценка результатов лабораторного контроля на 10 часов утра показала, что положение патофизиологического профиля (в системе критериев ФКМ) раненого на этот момент времени сместилось по отношению к 10.00 26.03.91 за счет резкого усиления метаболических нарушений в зону, наиболее близкую к профилю “метаболического дисбаланса” (рис. 5.6.). Из представленного патофизиологического паттерна следует, что в этот период у раненого уменьшился сердечный выброс и напряжение углекислого газа в венозной крови. снизился артерио-венозный градиент кислорода.

|

Дистаиция R=9.2; A=17.2; В-2.3; С=15.0; D=9.5; С/В-6.47; D/A=0.55

Рис. 5.6. Патофизиологический профиль раненого С. 27.03.91., 10 час.

Указаны дистанции до типичных кластеров. Условные обозначения, как на рис. 4.13.

Учитывая соответствующие данные пункции плевральной полости — около 100 мл серозной жидкости, в полость плевры введен 1.0 мл клафорана. Инфузионная терапия была возобновлена в полном объеме. Вновь были назначены кортикостероиды, отмененные перед этим — 26.03. В 15 часов повторно были произведены исследования в системе ФКМ (рис. 5.7). Отчетливо видно, что увеличилось потребление кислорода — вырос артерио-венозный градиент, повысилась работа левого желудочка сердца и соответственно возрос сердечный индекс. В то же время сохранились все признаки, характерные для профиля метаболического дисбаланса. — умеренный сдвиг кислотности венозной крови в сторону повышения рН до 7.48, при значительном снижении парциального давления углекислого газа в венозной крови, что можно расценивать как компенсаторный механизм на повышение уровня лактата и нарастание ацидоза. Анализ критериев СФКМ показывает сохраняющиеся признаки патофизиологического профиля “метаболического дисбаланса”, несмотря на отсутствие признаков синдрома системной воспалительной реакции.

Дистанция R=4.7; A=10.2; B=1.5; С=14.3; D=5.4; C/B=9.7; D/A=0.5

Рис. 5.7. Патофизиологический профиль раненого С. 27.03.91. 15 час.

Указаны дистанции до типичных кластеров. Условные обозначения, как на рис. 4.13.

Таким образом, подъем температуры 26.03.91 г. можно расценивать либо как реакцию на переливание инфузионной среды, либо как первые проявления развивающегося воспалительного процесса в плевральной полости. Возникшие, вероятно, в результате “цитокиновой агрессии” метаболические нарушения привели к соответствующей реакции системы центральной гемодинамики. что и было отмечено в результатах исследования в 10 часов утра. Проведенные лечебные мероприятия устранили причину метаболических нарушений. Однако время, прошедшее с момента начала целенаправленной терапии до забора проб, оказалось недостаточным, чтобы привести к компенсации возникших нарушений, с одной стороны, а с другой — инертность метаболических нарушений, видимо, достаточно велика, чтобы в такой короткий срок отреагировать на лечебные.мероприятия в полном размере. Поэтому на представленном патофизиологическом профиле состояния на 15 часов мы видим, что отношение С/В выросло до 9.65 (по сравнению с 6.47 на 10 часов). Однако это нарастание не привело к каким-либо изменениям в отношении D/A, что, хотя и косвенно, но позволяет предполагать отсутствие значительного нарастания метаболических нарушений. Очевидно, что только контрольное исследование способно оценить адекватность проводимой терапии. Данные исследования, выполненного на следующие сутки, приведены на рис. 5.8.

Дистанция R=19.3; A=12.5; B=18.8; C=26.7; D=24.3 C/B=1.42; D/A=1.94

Рис. 5.8. Патофизиологический профиль раненого С. 28.03.91, 10 час.

Указаны дистанции до типичных кластеров. Условные, обозначения, как на рис. 4.13.

По траектории динамики состояния этого раненого (см. рис. 5.5.) можно отметить, что в период с 15 часов 27 марта до 10 часов 28 марта произошли довольно значительные изменения.

С позиции системы функционального компьютерного мониторинга можно отметить уменьшение отношения С/В с 9.65 до 1.42 и увеличение отношения D/A с 0.52 до 1.94. Минимальная дистанция в этот момент отмечена до профиля “гипердинамической реакции”. Такая динамика интегральных показателей наглядно иллюстрируется патофизиологическим паттерном (см. рис. 5.8). В ходе анализа его составляющих можно отметить резкое увеличение как разовой, так и минутной производительности сердца, повышение потребления кислорода на фоне снижения парциального давления углекислоты в венозной крови, а также снижение парциального давления кислорода в венозной крови. Таким образом, происходит восстановление адекватного типа метаболических реакций после кратковременного их нарушения. Анализы крови в этот период характеризуются повышением палочкоядерного сдвига с 10 % 27.03 до 16 % 28.03. снижением гемоглобина с 124 до 114 г/л. выраженным снижением гематокрита — в течение всего периода после операции он находился в пределах 0.43-046. 27.03 - 0.46. а 28.03 — 0.30 л/л. Биохимические показатели оставались в пределах нормальных значений, с незначительным повышением активности трансаминаз и щелочной фосфатазы.

Необходимо отметить, что развитие синдрома системной воспалительной реакции в течение постшокового периода у этого раненого мы не диагностировали в связи с отсутствием всех четырех его признаков (не было гипертермии). В момент диагностики минимального расстояния до профиля “метаболических нарушении” положительными были только три признака.

Учитывая общую стабильную ситуацию, сохраняющиеся нормальные показатели анализов, больной был переведен на общехирургическое отделение для дальнейшего лечения. Переводимые на общехирургическое отделение больные, как правило, уже не нуждаются в проведении интенсивной терапии, поэтому ему был назначен сокращенный объем терапии, включавший реоглюман и подкожно гепарин. Так как 28.03 был удален назогастроинтестинальный зонд. то с 29.03 началось энтеральное питание раненого.

В целях динамического контроля 1.04.1991 г. было проведено исследование показателей системы функционального компьютерного мониторинга, которое показало довольно любопытные результаты. Па траектории динамики состояния этого раненного (см. рис. 5.5) можно отметить дальнейшее уменьшение отношения С/В с 1.42 28.03.то 0.74. а отношение D/A после подъема до 1.94 снизилось снова до 0.2. Минимальное расстояние от патофизиологического про4)идя этого раненого в данный момент было до профиля “гиповолемических нарушений” (профиль D). Развившиеся гемодинамические и метаболические нарушения отчетливо видны на графике, отражающем патофизиологический профиль этого раненого в момент исследования 1.04.1991 (рис. 5.9).

Вполне вероятно, что снижение объема и выраженности инфузионной терапии было несколько преждевременным, что могло сказаться на развитии патофизиологического профиля, характерного для гиповолемических нарушений. Отчетливо видно снижение разовой производительности сердца при сохраняющейся в нормальных пределах минутной производительности. Наиболее характерный признак профиля “гиповолемических нарушений” — снижение производительности сердца на фоне значительного усиления экстракции кислорода тканями — проявляется в данный момент особенно отчетливо.

Такая трактовка полученных в ходе анализа результатов исследования показателей в системе функционального компьютерного мониторинга находит свое подтверждение и при изучении общелабораторных данных. Так. количество гемоглобина на 1.04 составило 104 г/л. снизившись с 128 г/л 27.03 и 114 г/л 28.03. Количество эритроцитов снизилось с 4.25- 1012 к/л до 3.55- 1012 к/л. Лейкоцитарный индекс интоксикации вырос до 11.5 (с 4.2 28.03).

Дистанция R=10.7; A=9.8; B=8.7; C=6.5; D=2.0 C/B=0.74; D/A=0.2

Рис. 5.9. Патофизиологический профиль раненого С. 1.04.91. 10 час.

Указаны дистанции до типичных кластеров. Условные, обозначения, как на рис. 4.13.

Симптоматическая терапия, проводимая этому раненому наряду с восстановлением пассажа по желудочно-кишечному тракту. большие резервные ко.мпенсаторные возможности, молодой возраст способствовали восстановлению нормальных взаимоотношений в структуре метаболизма и между производительностью сердца и симпатическим тонусом периферической сосудистой системы.

По траектории динамики состояния этого раненого (см. рис. 5.5) последняя точка, в которой производились исследования в системе ФКМ. № 7 от 4.04.1991 г. Патофизиологический профиль этого раненого на 10 часов 4.04.1991 г. представлен на рис. 5.10. Отношение С/В осталось на прежнем уровне, а отношение D/A даже несколько увеличилось. Однако минимальное расстояние отмечено в этот момент на графике до профиля “контрольной” (нормальной) группы. Данные общеклинического обследования также подтверждают тенденцию к нормализации состояния — повышенный аппетит, нарастание гемоглобина до 118 г/л. увеличение содержания эритроцитов до 4.4 х 1012 к/л. снижение лейкоцитарного индекса интоксикации до 3.31.

Дистанция R=2.0; А=6.1; В=6.6; С=4.4; D=3.4; С/В=0.67; D/A-=0.56

Рис. 5.10. Патофизиологический профиль раненого С. 4.04.91. 10 час.

Указаны дистанции до типичных кластеров. Условные, обозначения, как на рис. 4.13.

Как видно, за исключением несколько увеличенного градиента артерио-венозного содержания кислорода, все остальные показатели находятся в пределах нормальных значений.

Приведенный клинический пример позволяет провести некоторые клинико-патогенетические параллели в ходе раннего постшокового периода у этого раненого. Быстрая доставка раненого в специализированную клинику бригадой скорой помощи позволила начать оказание хирургической помощи в возможно ранний срок. Соответствующая интенсивная терапия в ходе оперативных вмешательств и относительно небольшая кровопотеря (около одного литра) привели к стабилизации состояния, которое по критериям СФКМ было отнесено к профилю нормальных значений. В последующем развилась адекватная стрессовая реакция на полученные повреждения, что проявилось и в критериях СФКМ — минимальное расстояние в этот период (вторые сутки) было отмечено до патофизиологического профиля “гипердинамической стрессовой реакции”. Это подтверждается снижением количества лимфоцитов, а также значительным усилением сердечного выброса, увеличением экстракции кислорода тканями.

Появление на фоне инфузионной терапии гиперпиретической реакции, возможно, обусловленной и развивавшейся в этот период левосторонней эмпиемой плевры, привели к общему ухудшению состояния раненого, которое выразилось в тошноте, усилении одышки, некоторой эйфории. Вполне возможно, что эти процессы были спровоцированы находящимся в желудочно-кишечном тракте назогастро-интестинальным зондом. Следует отметить, что на следующий день после появления этих симптомов при исследовании патофизиологического профиля было отмечено, что минимальное расстояние в этот момент было до профиля “метаболических нарушений”.

Проведенные лечебные мероприятия — удаление зонда, пункция и удаление экссудата из плевральной полости, интенсивная инфузионная терапия под “прикрытием” кортикостероидов способствовали стабилизации состояния. При оценке в системе функционального компьютерного мониторинга было отмечено минимальное расстояние до профиля “гипердинамической стрессовой реакции”.

В этот же период больной был переведен на общехирургическое отделение, что. вероятно, в данном случае было несколько преждевременным. так как повлекло за собой снижение темпа интенсивной терапии. Об этом свидетельствуют нарастание анемии по общелабораторным данным и минимальная дистанция до профиля “гиповолемических нарушений” (D). Однако эта негативная тенденция не привела к какому-либо значимому изменению в течении посттравматического периода, что. вероятно, обусловлено целым комплексом причин. Среди них. видимо, сыграли не последнюю роль молодость и большие компенсаторные возможности организма, восстановившиеся от непосредственною повреждения (прошло уже семь суток после травмы).

Хотелось бы отметить, что контроль и системе функционального компьютерного мониторинга за течением посттравматического периода у этого раненого позволил определить и критический момент и в последующем оценить эффект от проведенных лечебных мероприятии.

Таким образом. использование критериев системы функционального компьютерного мониторинга в сопоставлении с клиническими и.табора горными данными, соотнесенными к определенному моменту времени, позволило нам выделить промежуточный тип состояния между неосложненным течением и развитием синдрома системной воспалительной реакции у пострадавших с механическими повреждениями в посттравматическом периоде. Его можно охарактеризовать как “угрожающий” развитием синдрома системной воспалительной реакции. В этот период патофизиологический профиль пациента становится наиболее близким к типичному патологическому профилю “метаболического дисбаланса”, однако еще нет всех положительных симптомов, необходимых для диагностики синдрома системной воспалительной реакции. К сожалению, диагностика этого типа состояния невозможна без применения СФКМ. В то же время лечебные мероприятия, проводимые в этот период, наиболее эффективны.

2015-05-06

2015-05-06 310

310