Лекция №11

Передеча электрической энергии

План лекции

1. Общие сведения о способах передачи и распределения электроэнергии.

2. Воздушные линии электропередач.

3. Кабельные линии.

4. Прокладка кабелей в траншеях.

5. Прокладка кабелей в блоках.

6. Прокладка кабелей в кабельных сооружениях.

7. Токопроводы.

Общие сведения о способах передачи и распределения электроэнергии

Транспорт электроэнергии в системах электроснабжения осуществляется: 1) воздушными линиями – устройствами для передачи и распределения электроэнергии по проводам, расположенным на открытом воздухе и прикрепленным при помощи изоляторов и арматуры к опорам или кронштейнам, стойкам на зданиях и инженерных сооружениях (мостах, путепроводах, эстакадах и т. п.); 2)кабельными линиями – устройствами для передачи электроэнергии, состоящими из одного или нескольких параллельных кабелей с соединительными, стопорными и концевыми муфтами (заделками) и крепежными деталями; 3) токопроводами – устройствами для передачи и распределения электроэнергии, состоящими из неизолированных или изолированных проводников и относящихся к ним изоляторов, защитных оболочек, осветительных устройств, поддерживающих или опорных конструкций; 4) электропроводками – совокупностью проводов и кабелей с относящимися к ним креплениями, поддерживающими защитными конструкциями и деталями.

Сечения проводников устройств канализации электроэнергии выбирают: по нагреву (с учетом нормальных, послеаварийных, ремонтных режимов) максимальным током в течение получаса; экономической плотности тока; условиям динамического действия и нагрева при коротком замыкании.

Нормированное значение по нагреву и экономической плотности тока jэк определяется ПУЭ. По экономической плотности тока не выбирают: сети промышленных предприятий и сооружений до 1 кВ при T mах до 4000–5000; ответвления к отдельным электроприемникам и пускорегулирующим элементам напряжением до 1 кВ; осветительные сети промышленных предприятий, жилых и общественных зданий; сборные шины и ошиновка ОРУ и ЗРУ всех напряжений; сети временных сооружений, а также устройств со сроком службы 3–5 лет.

Воздушные линии электропередач

Основные элементы воздушных линий: провода, изоляторы, линейная арматура, опоры и фундаменты. На воздушных линиях переменного трехфазного тока подвешивают не менее трех проводов, составляющих одну цепь, на ВЛ постоянного тока – не менее двух проводов.

По количеству цепей ВЛ делят на одно, двух- и многоцепные. Количество цепей определяется схемой электроснабжения и необходимостью ее резервирования. Если по схеме электроснабжения требуются две цепи, то эти цепи могут быть подвешены на двух отдельных одноцепных ВЛ с одноцепными опорами или на одной двухцепной ВЛ с двухцепными опорами. Расстояние l между соседними опорами называют пролетом, а расстояние между опорами анкерного типа – анкерным участком.

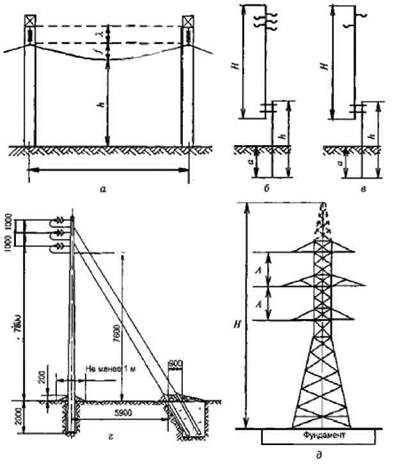

Провода, подвешиваемые на изоляторах (γ – длина гирлянды) к опорам (рис. 7.1), провисают по цепной линии.

Рис. 1. Схема воздушной линии электропередач и опоры: а – схема ВЛ; б, в – нормальная промежуточная деревянная опора на железобетонных приставках: б – для 0,38 кВ (Н = 6,5–7,5, h = 3,25–4,5, а = 1,5–1,9 м), в – для 6–20 кВ (Н = 8,5, h = 4,5, а = 2 м); г – деревянная опора ВЛ 10 кВ на базе цельных стоек; д – металлическая двухцепная 10 кВ. H = 9,0–23,0 м, А = 1,5–3,1 м (для анкерных угловых и концевых H = 4,8–9,0 м)

Расстояние от точки подвеса до низшей точки провода f называют стрелой провеса, определяющей приближение провода к земле h. Для населенной местности h до поверхности земли составляет 7 м – для 35 и 110 кВ и 8 м – для 220 кВ, h до зданий или сооружений соответственно: 3 м – для 35 кВ; 4 м – для 110 кВ и 5 м – для 220 кВ. Длина пролета определяется экономическими соображениями: обычно 30–75 м для 1 кВ, 150–200 м – 110 кВ и до 400 м – для 220 кВ.

В зависимости от способа подвески проводов опоры делят: на промежуточные, провода закреплены в поддерживающих зажимах; анкерного типа – для натяжения проводов, провода закреплены в натяжных зажимах; угловые (на углах поворота ВЛ с подвеской проводов в поддерживающих зажимах), могут быть промежуточные, ответвительные и угловые, концевые, анкерные угловые. Укрупненно же опоры ВЛ выше 1 кВ подразделяют на два вида: анкерные – полностью воспринимающие тяжение проводов и тросов в смежных пролетах, и промежуточные – не воспринимающие тяжение или воспринимающие частично. На ВЛ применяют деревянные (см. рис. 1, б и в), стальные (д) и железобетонные опоры (на рис. 1, г представлена деревянная опора нового поколения).

2015-05-06

2015-05-06 732

732