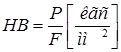

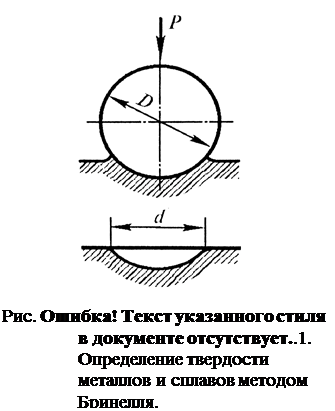

Характерная особенность метода заключается в том, что в качестве индентора выбирают стальной закаленный шарик (см. рис.4.1).

По этой причине по Бринеллю измеряют твердость не очень твердых металлов и сплавов: отожженных, высокоотпущенных или нормализованных сталей, чугунов с графитом, цветных металлов на основе меди и алюминия.

Число твердости по Бринеллю определяют по формуле

, (1)

, (1)

где P – нагрузка [ кгс ]; F – площадь поверхности сферического отпечатка [ мм2 ]. F – простая и известная функция от значений D и d, где D – диаметр шарика; d – диаметр отпечатка (см. рис.4.1). Если измерить d, то по известным значениям P и D легко рассчитать величину НВ.

Вместе с тем, необходимо иметь в виду, что число твердости по Бринеллю НВ зависит от приложенной нагрузки: с увеличением P, например, в 2 раза, отношение P/F, т.е. величина НВ, не останется постоянной, т.к. при этом значение F увеличивается, но не пропорционально увеличению P, т.е. не в 2 раза. Это является следствием сферической формы индентора: с увеличением P, т.е. глубины отпечатка, площадь поверхности сферы увеличивается непропорционально глубине, т.к. сфера не оставляет подобных отпечатков.

|

|

|

Указанное обстоятельство является существенным недостатком метода измерения твердости по Бринеллю. Для того чтобы его избежать, условились, что величина нагрузки P и диаметр шарика D при измерении твердости по Бринеллю стальных и чугунных изделий должны быть выбраны постоянными величинами: P=3000кгс; D=10мм.

Указанное обстоятельство является существенным недостатком метода измерения твердости по Бринеллю. Для того чтобы его избежать, условились, что величина нагрузки P и диаметр шарика D при измерении твердости по Бринеллю стальных и чугунных изделий должны быть выбраны постоянными величинами: P=3000кгс; D=10мм.

Для этих известных величин, задавшись множеством значений d с шагом в 0,05мм, по формуле (1) рассчитали соответствующие значения НВ и составили из этих результатов таблицу. Таким образом, измерив диаметр отпечатка d с точностью 0,05мм, с помощью этой таблицы определяют число твердости по Бринеллю. Использование таблицы значительно ускоряет определение твердости по НВ.

Твердость по Бринеллю определяют на испытательной машине – прессе Бринелля. На одном конце рычага, который качается на треугольной призме, укреплен индентор (шарик D=10мм), а на другом – подвешен груз, который создает усилие P=3000кгс при соприкосновении шарика с поверхностью стального или чугунного изделия.

Величину d отпечатка измеряют с помощью лупы Бринелля, совмещая начало шкалы лупы с левым краем отпечатка и измеряя его диаметр d с точностью 0,05мм. Затем с помощью таблицы определяют число твердости НВ.

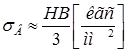

Особенно важно, что по числу твердости НВ возможно определить расчетные (для конструктора) основные характеристики стали: её предел прочности (sв) и предел текучести (s Т) с помощью простых формул, которые необходимо запомнить:

; (2)

; (2)

|

|

|

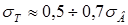

. (3)

. (3)

Так как размерность НВ сохраняется (временно) по ГОСТ 9012-59 в  , а sв и s Т необходимо приводить в МПа, то результаты определения sв и s Т по (2) и (3) следует перевести в размерность СИ, имея в виду, что

, а sв и s Т необходимо приводить в МПа, то результаты определения sв и s Т по (2) и (3) следует перевести в размерность СИ, имея в виду, что  .

.

Ошибка определения значений sв и s Т по формулам (2) и (3) не превышает 10% и считается в этом случае вполне удовлетворительной для инженерных расчетов.

Однако, если твердость стального изделия больше 450НВ, то ошибка определения sв с помощью (2) становится больше допустимых пределов, и этой зависимостью нельзя пользоваться.

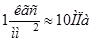

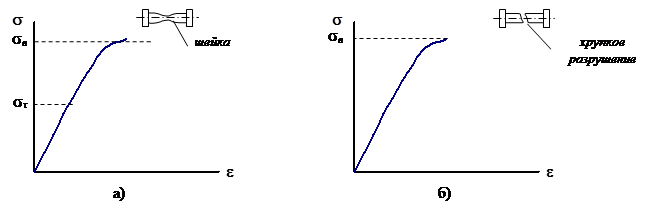

Рис. 4.2. Диаграммы «условное напряжение – относительная деформация» (схема): а – при растяжении образцов из сталей невысокой твердости (HB<400…450); б – при растяжении образцов из сталей повышенной твердости (HB>450)

Таким образом, измерив достаточно быстро твердость НВ, оказывается возможным определить достаточно точно значения sв и s Т стали изделия, не изготовляя при этом специальных (гагаринских) образцов и не строя для них диаграмму условных напряжений, по которой в сопротивлении материалов определяют величины sв и s Т.

Отмеченное обстоятельство является наиболее важным преимуществом измерения твердости по Бринеллю. Соотношения (2) и (3) широко используются в инженерной практике. Поэтому необходимо знать причину, по которой между величинами НВ и sв существует столь простая зависимость (2) и почему она ограничена.

Дело в том, что пределу прочности sв стального образца на диаграмме условных напряжений (см. рис.4.2а) соответствует то напряжение, при котором в образце формируется «шейка», т.е. большая локальная пластическая деформация.

Таким образом, в этом случае предел прочности sв характеризует сопротивление стали не разрушению, а образованию (развитию) большой локальной пластической деформации («шейки»).

Если вспомнить определение твердости, то станет очевидным, что величины значений НВ и sв имеют одно и то же физическое содержание, т.к. характеризуют сопротивление материала большой локальной пластической деформации: sв – образованию «шейки», а НВ – лунки. Показательно, что при определении sв материалов повышенной твердости (НВ>450 у стали) образец разрушается без видимого образования шейки, т.е. хрупко (см. рис.4.2б).

По этой причине в таком случае физическое содержание значений НВ и sв различное и зависимость (2) не соблюдается.

В заключение следует обратить внимание на то, что материал под индентором в процессе измерения его твердости находится в условиях всестороннего сжатия, а при определении sв – в условиях одноосного растяжения.

В первом случае преобладают касательные напряжения t, которые вызывают, как известно, пластическое течение (сдвиг) материала, а при растяжении преобладают нормальные напряжения s, которые ответственны за хрупкое разрушение (отрыв) испытуемого материала.

По этой причине один и тот же материал при изменении твердости оказывается в более пластичном состоянии, чем при определении sв.

2015-04-30

2015-04-30 2273

2273