в процессе проектирования ЛС достаточно часто ис-

пользуется понятие логистического канала, которое упо-

требляется и как синоним канала распределения, канала

сбыта, канала товародвижения,

Логистический канал представляет собой частично упо-

рядоченное множество, составляющими которого выступа-

ют производители (поставщики), потребители, посредники,

перевозчики и другие участники, обеспечивающие процесс

товародвижения. Логистические каналы являются ключе-

Глава 4. Логистические системы

выми составляющими сбытовой системы предприятия, вы-

полняющими всю совокупность сбытовых функций и обес-

печивающими в конечном итоге адресность сбыта.

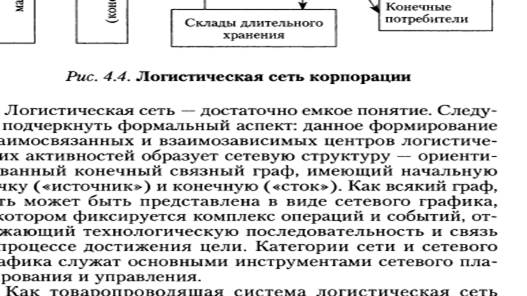

Логистические цепи и логистические каналы являются

составляющими структурами логистической сети, которую

выстраивает фокусная (центральная) компания. Логисти-

ческая сеть — есть полное множество звеньев ЛС, между

которыми устанавливаются взаимосвязи по основным

и/или сопутствующим потокам в рамках существующей

или проектируемой логистической системы. Логистиче-

ская сеть корпорации с полным производственным циклом

представлена на рис. 4.4.

Рис. 4.4. Логистическая сеть корпорации

Логистическая сеть — достаточно емкое понятие. Следу-

ет подчеркнуть формальный аспект: данное формирование

взаимосвязанных и взаимозависимых центров логистиче-

ских активностей образует сетевую структуру — ориенти-

рованный конечный связный граф, имеющий начальную

точку («источник») и конечную («сток»). Как всякий граф,

сеть может быть представлена в виде сетевого графика,

в котором фиксируется комплекс операций и событий, от-

ражающий технологическую последовательность и связь

в процессе достижения цели. Категории сети и сетевого

графика служат основными инструментами сетевого пла-

нирования и управления.

Как товаропроводящая система логистическая сеть

включает структуру всех логистических каналов между

|

4.4. Виды логистических каналов. Конфигурирование логистической сети 129

п|)()и:июдственными предприятиями и распределительны-

ми центрами, совокупность которых, собственно, и осу-

іцгс ічіляет продвижение товарных потоков.

Функции, выполняемые логистическими каналами,

т<.лі()чают распределение, доставку, хранение (складиро-

иаиие), предпродажную подготовку и обслуживание, про-

лижу, послепродажное обслуживание, а также функции

информационного и правового содержания, необходимые

для формирования хозяйственных связей и деловых отно-

шений с субъектами сбытовой деятельности и в конечном

итоге с покупателями (потребителями).

Выполнение указанных функций обусловливает возник-

новение соответствующих потоков между субъектами сбы-

говой деятельности: материальных потоков товаров (про-

дукции, услуг); информационных потоков; финансовых

потоков; правовых потоков (правомочий, ответственности,

страхования); трудовых потоков.

Логистический канал помимо движения и доставки са-

мого товара выполняет целый ряд функций и обеспечива-

ет наряду с предоставлением товара и передачу права соб-

ственности на него. Логистический канал является цепью

как составляющей всей ЛС сбытовой деятельности, обе-

спечивающей движение логистического сбытового потока,

так и системной совокупности всех его составляющих по-

токов.

Логистический канал можно трактовать как маршрут

движения товара от производителя к потребителю. Основ-

ные параметры, характеризующие логистический поток,

свойственны и логистическому каналу: начальный и конеч-

ный пункты, траектория, длина и ширина, промежуточные

пункты (субъекты, посредники), возможные, предполагае-

мые и допустимые скорость и время движения, интенсив-

ность движения. Субъектами логистического канала сбыта

являются все организации (производитель, посредники, по-

купатели и потребители) и их структурные подразделения,

обеспечивающие адресное движение и доставку товара. Ло-

гистический канал, таким образом, это логистическая цепь

системно взаимосвязанных, функционально специализиро-

ванных и адресно ориентированных организаций, последо-

вательно осуществляющих весь процесс сбытовой деятель-

ности от производителя к потребителю.

Логистические каналы характеризуются длиной (протя-

женностью) и шириной.

Глава 4. Логистические системы

Длина канала определяется числом посредников во всей

цепи между производителем и покупателями (потреби-

телями). Иными словами, вертикальная структура логи-

стического канала характеризуется числом уровней (по-

средников), соединяющих производителя с покупателями

(потребителями). По этому параметру различаются прямые

и опосредованные (косвенные, непрямые) логистические

каналы.

Прямой канал (канал нулевого уровня) характеризуется

отсутствием посредников и связывает производителя непо-

средственно с покупателями (потребителями).

Опосредованный канал связывает производителя с по-

купателями (потребителями) через определенное число

посредников, которое определяет уровень этого канала.

Последний параметр позволяет различать «короткие»

и «длинные» логистические каналы. Длинные каналы спо-

собствуют достижению более высокого уровня охвата рын-

ка, однако затрудняют и усложняют управление и коорди-

нацию деятельности субъектов системы.

Ширина канала определяется числом посредников на от-

дельном уровне (этапе) цепи.

Структура отдельного логистического канала и всей ло-

гистической сети в целом обусловливает, с одной стороны,

интеграцию функциональной деятельности всех ее субъек-

тов, с другой — конкуренцию между ними. Единство этих

двух противоположных сил и тенденций обеспечивает,

ко всему прочему, вариантность и гибкость ЛС предприя-

тия, определяющие эффективность ее функционирования

и развития.

Возможны два типа конкурентных отношений в логисти-

ческой сети: горизонтальная и вертикальная конкуренция.

Горизонтальная конкуренция существует как между по-

средниками одного уровня, так и между целыми структу-

рами. Горизонтальная конкуренция может существовать

и между посредниками одного уровня в пределах единого

канала (внутриканальная горизонтальная конкуренция),

и между посредниками одного уровня разных логистических

каналов (межканальная уровневая конкуренция), наконец,

между различными логистическими каналами (межканаль-

ная интегральная конкуренция). Внутриканальная и меж-

канальная уровневая конкуренция может осуществляться,

в свою очередь, как между посредниками одного класса

(типа функциональной специализации и организационно-

4.4. Виды логистических каналов. Конфигурирование логистической сети 131

праиоиого статуса), так и между таковыми же, но различаю-

щимися формой и характером реализации подобных функ-

и ип (так называемая межтиповая конкуренция),

I кортикальная конкуренция существует между посредни-

кпми различных уровней одного и того же логистического

іѵ;иіала. Этот тип конкуренции обусловлен известным пере-

п'чсмием функций посредников разных уровней — выпол-

игиисм ими функций смежных посредников.

Именно системное единство интегрирующей и коорди-

нирующей функций с одной стороны, и конкурентного ха-

1>;и< гора сотрудничества, с другой, обусловили и обеспечили

м|»фективность вертикальной организации логистических

кіпіалов как основы интегрированных и координированных

игртикальных ЛС.

І�ыбор типа логистического канала определяется факто-

1>зми рынка и покупателей (потребителей), факторами то-

нлра и самого предприятия, а также факторами конкурент-

ной среды.

Определенное влияние на выбор и формирование логи-

(1 ического канала оказывают организационно-правовые,

(кономические, функциональные, конкурентные и другие

факторы субъектов-посредников. Их состав, распределение

н|)ав, ответственности, логистических функций и управле-

ния, организация взаимодействия и взаимосвязей между

ними определяют вертикальную структуру логистического

капала и его основные параметры:

— спектр и содержание выполняемых функций;

— скорость, точность, адресность и другие параметры

и іюказатели качества;

— степень охвата рынка;

— глубину проникновения на рынок;

— объемы оборота;

— конкурентоспособность;

— издержки и эффективность.

Посредники разделяются на две группы: независимые

и связанные с производителем. Первые отличаются от вто-

рых наличием права собственности на товар, приобретаемо-

го вместе с товаром у производителя (вторые таким правом

\\с обладают).

Независимые оптовые посредники — это оптовые тор-

говцы, дистрибьюторы регулярные, маклеры (дилеры).

Оптовые торговцы, дистрибьюторы арендуют или облада-

ют складскими помещениями и выполняют, как правило,

Глава 4. Логистические системы

в полном объеме все виды посреднических функций, пере-

продавая, соответственно, различным торговцам товары

конечного потребления и непосредственно потребителям

товары производственного назначения.

Маклеры (дилеры) не арендуют и не обладают складски-

ми помещениями, а потому имеют дело с товарами и вы-

полняют функции, исключающие хранение-складирование

и связанные с ними технологические операции. Различают

многотоварных, а также функционально или товарно спе-

циализированных маклеров.

Независимые розничные торговцы продают товары непо-

средственно конечным потребителям. Различают торгов-

цев широкого профиля, специализированных торговцев

и торговцев-ремесленников, а также по формам, характеру

и уровню обслуживания.

Для настоящего времени характерна тенденция к соз-

данию интегрированных систем, объединяющих функции

оптовой и розничной торговли товарами конечного потре-

бления. Организационной формой таких систем являются

крупные торговые пространства (супер- и гипермаркеты)

или сети магазинов. В сочетании с системой самообслужи-

вания их конкурентными преимуществами являются:

— ассортимент наибольшего спроса и большого оборота;

— низкие закупочные цены;

— небольшая торговая наценка и низкие цены продаж;

— динамичное продвижение товара;

— экономия на масштабе организации и управления;

— удобные формы и сроки платежей.

Связанные с производителем логистические посредни-

ки, как уже отмечалось, не являются собственниками това-

ра. К их числу относятся брокеры, агенты (промышленные,

сбытовые), комиссионеры, а также закупочные организа-

ции и аукционы.

Агенты, брокеры и комиссионеры реализуют товар

от имени производителя на условиях определенного про-

цента от объема сбыта или фиксированного вознагражде-

ния за каждую проданную единицу товара. Ими могут быть

как физические, так и юридические лица.

Агенты являются представителями предприятия с огра-

ниченным, как правило, правом ведения переговоров. Аген-

ты промышленные имеют определенную товарную спе-

циализацию и выполняют основные сбытовые функции,

свойственные отделу сбыта. Агенты сбытовые выполняют

4.4. Виды логистических каналов. Конфигурирование логистической сети 133

гпо гветствующие функции как представители относитель-

но ік�больших предприятий и по всему спектру товаров.

Ьрокеры осуществляют посредническую деятель-

ікк гь, не только не обладая полным правом собственности,

МО и даже правомочием распоряжаться товаром. Брокер яв-

іяс гся посредником в основном по обеспечению сделки меж-

зѵ производителем и покупателями. Оплата деятельности

прокеров производится только за результативные сделки.

Комиссионеры, в отличие от брокеров, имеют товары

II споем распоряжении и осуществляют сбытовую деятель-

ность на условиях консигнации (от своего имени, но на счет

производителя). Эта категория посредников имеет в своем

рік іюряжении, как и дистрибьюторы, складские помещения

11 ньпюлняет целый ряд соответствующих функций. Необ-

ходимо отметить, что на условиях консигнации иногда ра-

оо гают и промышленные агенты.

Закупочные и им подобные (экспортно-импортные и др.)

организации — это своего рода коллективные брокеры или

піспты, самостоятельные в правовом отношении, но рабо-

тающие также на условиях комиссионной оплаты.

В структуре логистического канала присутствуют и об-

служивающие посредники. Эта категория посредников

осуществляет другие, не связанные с основными коммер-

·к�скими, функции: доставку (транспортировку и хранение)

товаров, а также вспомогательные коммерческие и обеспе-

чивающие функции. Оплата их деятельности осуществляет-

ся в форме комиссионных или фиксированных платежей.

Наконец, в структуре логистического канала необходи-

мыми оказываются посредники, осуществляющие обратное

дішжение основных потоков. Подобные функции могут осу-

ществлять как те же самые посредники, }�аствующие в пря-

мом движении, так и специальные посредники. Обратные

каналы материального потока логистической сети от потре-

бителя (покупателя) к производителю подразделяются:

— на каналы вторичной переработки;

— каналы возврата (замены, ремонта, вторичного ис-

пользования).

Каналы вторичной переработки могут иметь в своей

(груктуре тех же посредников, а могут включать и специ-

;ии>ных, связанных с приемом, движением и переработкой

(*оответств)тощих товаров и их отдельных составляющих, от-

ходов и т.п. К тому же каналы вторичной переработки могут

быть направлены не к производителю и поставщику товара,

Глава 4. Логистические системы

а к поставщику и производителю соответствующих ресурсов,

сырья, полуфабрикатов, комплектующих, упаковки и т.д.

Каналы возврата подразделяются:

— на каналы замены (как правило, это те же каналы рас-

пределения);

— каналы ремонта (как правило, это каналы обратного

движения через специальных посредников к ремонтным

центрам, центрам обслуживания — собственным центрам

производителя или независимым);

— каналы вторичного использования (как правило, это

те же каналы распределения, используемые для обратного

движения тары, средств доставки многократного использо-

вания).

4.5. Методы сетевого планирования и управления

Методы сетевого анализа и сетевого управления приме-

нимы для разработки новых продуктов и технологий как

в традиционных отраслях, для которых типичны лишь по-

шаговые инновации, так и для новых, быстро развивающих-

ся: сетевое сотрудничество является важным инструментом

и при мобилизации ресурсов, и при более эффективном ис-

пользовании существующих ресурсов.

В практическом плане применение сетевого подхода

в логистике дает возможность использовать графические

методы планирования в сочетании с элементами вероят-

ностных моделей распределения длительностей отдельных

этапов работ.

Система сетевого планирования и управления (СПУ) —

совокупность научно обоснованных положений органи-

зации и управления производством, основанной на моде-

лировании процесса с помощью сетевого графика на базе

применения теории графов, теории вероятностей и ком-

пьютерных технологий.

Система СПУ позволяет формировать календарный

план реализации сложного комплекса работ, определять

и мобилизовать резервы времени, предупреждать возмож-

ные срывы в ходе работ, осуществлять оперативную кор-

ректировку планов.

Первоначально разработка СПУ вызывалась необходи-

мостью обоснованного прогнозирования срока окончания

крупных бизнес-проектов, однако по мере развития этих

4.5. Методы сетевого планирования и управления

(ПС гем и компьютерных технологий они стали применять-

ги Д.ЛЯ решения значительно более широкого круга задач.

І»ѵлучи эффективным средством планирования и управ-

ичіия, сетевые методы вместе с тем отличаются простотой

и доступностью, что в немалой степени способствовало их

ы.к грому освоению на практике. В настоящее время воз-

можпо применение СПУ как в форме однократного исполь-

юпапия сетевых методов и моделей, так и в форме постоян-

но действующей системы СПУ как составной части более

сложных систем управления. В этом случае методы СПУ

< очо гаются с применением ряда экономико-математических

мс годов, в первую очередь таких, в которых использование

і ѵ ісвых моделей особо показательно и результативно (тео-

рия массового обслуживания).

Преимущества СПУ весьма велики, поскольку система

ікківоляет:

- сформировать календарный план реализации слож-

ного бизнес-проекта;

— определить и мобилизовать резервы времени, мате-

риальных, финансовых, информационных, трудовых ре-

сурсов;

— осуществить реализацию логистического принципа

4 гочно в срок» с прогнозированием и предупреждением

возможных срывов в ходе реализации проекта;

— производить оперативную реализацию бизнес-проекта;

— повышать эффективность менеджмента при четком

распределении ответственности между руководителями

разного уровня и исполнителями и необходимом делегиро-

иаиии полномочий.

Особенностью методов СПУ является не только модели-

рование всего комплекса работ, но и выявление тех участ-

ков, от которых в наибольшей степени зависит выполнение

исего бизнес-проекта в установленные сроки. Этот метод

учитывает все многообразие связей между отдельными ра-

ботами, позволяет оценить влияние отклонения от плана

на дальнейший ход работы и способствует оптимизации

процесса управления всем ходом работ.

Основным элементом системы СПУ является сетевая

модель, отображающая с любой степенью детализации план

иыполнения некоторого комплекса взаимосвязанных работ,

заданного в специфической форме сети, наглядное изобра-

жоние которой представляет собой сетевой график. Сетевым

графиком называется наглядное изображение последователь-

Глава 4. Логистические системы

ности и взаимной логаческой связи всех работ, выполняемых

в процессе разработки и пол5�аемых при этом результатов,

вплоть до достижения конечной цели. Различают системы

СПУ с детерминированными и вероятностными моделями.

Всем моделям свойственны общие принципы:

— по каждому объекту составляются сетевые графики —

условные экономико-математические модели, отражающие

весь ход выполнения работ от начала до завершения;

— сроки проведения работ по отдельным этапам опреде-

ляются исходя из конечного срока;

— при составлении сетевого графика используются сле-

дующие исходные материалы: задание на проектирование,

проектно-конструкторская документация, проекты произ-

водства работ, действующие технологические процессы,

графики поставок ресурсов, оборудования, документации.

Главными элементами сетевого графика являются по-

нятия событие ѵі работа. Термином «работа» обозначается

совокупность приемов и действий, необходимых для вы-

полнения конкретной задачи или достижения определен-

ной цели. Работа выражает сложное понятие и подразделя-

ется на работу-действие, работу-ожидание и зависимость

(фиктивную работу).

Работа-действие — процесс, происходящий во времени,

и требующий затрат ресурсов (материальных, информаци-

онных, финансовых, трудовых). Каждая работа-действие

конкретна, определенна, имеет ответственного исполнителя.

Она переводит одно событие в другое и на сетевом графике

изображается сплошной линией со стрелкой. Примеры по-

добной работы: закупка материальных ресурсов, изготовле-

ние конечной продукции, испытание конструкции.

Работа-ожидание — процесс, происходящий во времени,

но не требующий ресурсных затрат. Работа-ожидание пере-

носит событие во времени и на сетевом графике также изо-

бражается сплошной линией со стрелкой. К таким работам

относятся процесс сушки изделия естественным путем по-

сле покраски, твердение бетона при строительных работах.

Зависимость (фиктивная работа) показывает логи-

ческую связь между двумя или несколькими событиями;

не требует ресурсных и временных затрат, но указывает

на то, что возможность начала одной работы непосред-

ственно зависит от результатов другой. Ее продолжитель-

ность принимается равной нулю и на сетевом графике она

изображается пунктирной линией со стрелкой.

4�. Методы сетевого планирования и управления

То])мином событие обозначается некоторый итог, ре-

іѵлі. гат, состояние, момент завершения процесса, которым

і.ікапчивается какая-либо работа. Событие отражает этап

иі.пюлнения комплекса работ, причем этот результат дол-

жен быть достаточным для начала последующей работы.

Иначе говоря, событие может свершиться только тогда,

коі да закончатся все работы, ему предшествуюш;ие, а после-

дующие работы могут начаться только тогда, когда событие

< игршится. Для всех непосредственно следующих за ним

р.іГют событие является начальным или предшествующим,

.1 для всех непосредственно предшествующих ему работ —

конечным или последующим. Событие не имеет продол-

ам цельности, совершается как бы мгновенно; оно должно

им(�ть точную формулировку, включающую в себя резуль-

гзт всех непосредственно предшествующих ему работ.

События могут быть простыми и сложными. Простое со-

Г)ы гие характеризуется результатом выполнения одной рабо-

іы, а сложное событие — двух и более работ. Среди событий

иыДеляют исходное и завершающее события. Исходное собы-

тие не имеет предшествующих работ и событий, относящихся

к отраженному в сетевой модели комплексу работ. Завершаю-

щее событие не имеет последующих работ и событий.

Если в сетевой модели нет числовых оценок, то такая

гѵтъ называется структурной. Однако чаще всего исполь-

зуются сети, в которых заданы оценки продолжительности

работ (указываемые в часах, неделях, месяцах и т.д. над

соответствующими стрелками), а также оценки других по-

казателей (трудоемкости, стоимости). Ориентация и раз-

меры стрелок (топология сети) принципиального значения

110 имеют, так же как сетевой график не имеет масштаба.

При построении сетевого графика необходимо соблюдать

целый ряд общепринятых правил:

1) только исходные события не имеют входящих стре-

лок, т.е. не должно быть событий (кроме исходного), кото-

рым не предшествует хотя бы одна работа;

2) только конечные события не имеют выходящих стре-

лоКу т.е. не должно быть событий, из которых не выходит

пи одна работа, за исключением завершающего;

3) каждая работа должна иметь предшествующее и по-

(ѵіедующее события;

4) не должно быть контуров и петель, соединяющих со-

бытия с ними же самими, так как это означает, что услови-

ем начала некоторой работы является ее же окончание;

Глава 4. Логистические системы

5) любые два события должны быть непосредственно свя-

заны не более чем одной работой. Нарушение этого условия

приводит к появлению на сетевом графике параллельных

работ, которые могут значительно отличаться по затрачива-

емым ресурсам. Для устранения этого нарушения вводится

фиктивное событие, фиктивная работа и одна из параллель-

ных работ замыкается на это фиктивное событие.

Рассмотрим комплекс работ подготовки производства

и изготовления определенного изделия (табл. 4.2).

Таблица 4.2

Комплекс работ подготовки производства

и изготовления изделия

|

4.5. Методы сетевого планирования и управления

Окончание табл. 4.2

Располагая выделенными событиями и связывающими

их работами, необходимо построить и упорядочить сетевой

график. Как следует из перечня работ, исходным событием

сетевого графика является событие 1 — ему не предшеству-

ют никакие работы, а завершающим — событие 9, так как

;ш ним не следует ни одна работа.

Обычно на сетевых графиках изменение времени пола-

гается слева направо, поэтому поместим событие 1 в левую

часть графика, а событие 9 — в правую часть, после чего

разместим между ними промежуточные события в некото-

ром порядке, соответственно их номерам.

События свяжем указанными в перечне работами. По-

строенный сетевой график (рис. 4.5) явно не упорядочен,

кроме того, нарушены правила построения (допущено пере-

сечение работ на графике).

Упорядочение сетевого графика заключается в том, что-

бы добиться такого расположения событий и работ, при ко-

тором для любой работы предшествующее ей событие было

расположено левее и имело меньший номер по сравнению

с завершающим эту работу событием, а все работы были на-

правлены слева направо — от событий с меньшими номера-

ми к событиям с большими номерами.

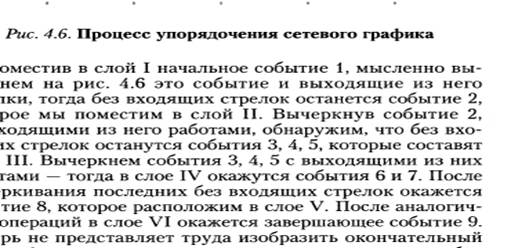

Для упорядочения условно разобьем сетевой график

на несколько вертикальных слоев, обозначив их римскими

цифрами (рис. 4.6).

|

Глава 4. Логистические системы

Рис. 4.6. Процесс упорядочения сетевого графика

Поместив в слой I начальное событие 1, мысленно вы-

черкнем на рис. 4.6 это событие и выходящие из него

стрелки, тогда без входящих стрелок останется событие 2,

которое мы поместим в слой II. Вычеркнув событие 2,

с выходящими из него работами, обнаружим, что без вхо-

дящих стрелок останутся события 3, 4, 5, которые составят

слой III. Вычеркнем события 3, 4, 5 с выходящими из них

работами — тогда в слое IV окажутся события 6 и 7. После

вычеркивания последних без входящих стрелок окажется

событие 8, которое расположим в слое V. После аналогич-

ных операций в слое VI окажется завершающее событие 9.

Теперь не представляет труда изобразить окончательный

вид графика с указанием продолжительности всех работ

(рис. 4.7).

|

|

4�. Методы сетевого планирования и управления

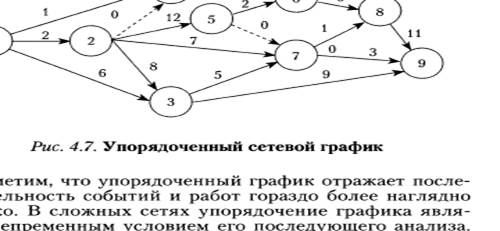

Рис, 4.7. Упор5ідоченный сетевой график

Заметим, что упорядоченный график отражает после-

чоиательность событий и работ гораздо более наглядно

и четко. В сложных сетях упорядочение графика явля-

ггся непременным условием его последующего анализа.

11 равильно составленный график всегда может быть упо-

рядочен, чего нельзя сказать о графике, содержащем петли

и контуры.

Любая продолжительность работ, которая начинается

исходным (начальным) событием и заканчивается завер-

шающим (конечным) событием, называется путь. Длина

(продолжительность) любого пути равна сумме продолжи-

I (ѵіьностей составляющих его работ. Все пути в сети явля-

югся необходимыми и для достижения конечной цели все

работы, лежащие на этих путях, должны быть выполнены.

()'г начального события к конечному можно построить мно-

жі�ство путей различной протяженности. Все возможные

иарианты представлены в табл. 4.3.

Таблица 43

Возможные варианты путей сетевой модели

|

|

Глава 4. Лошстические системы

Окончание табл. 43

Путь, имеющий наибольшую временную продолжи-

тельность, называется критическим. В нашем случае этот

вариант пути таков: 1 — 2 — 3 — 7 — 8 — 9. Критически-

ми называются также события и работы, расположенные

на критическом пути. Пути, имеющие продолжительность,

близкую к продолжительности критического пути, называ-

ются подкритическими, а остальные — ненапряженными.

Критический путь является центральным поняти-

ем СПУ. Важнейшей целью анализа сетевого графика

по критерию времени является установление общей про-

должительности всего комплекса работ. Общая продолжи-

тельность определяется не всеми работами сети, а лишь

лежащими на критическом пути. Увеличение времени или

задержка выполнения любой критической работы ведет

к задержке завершения всего комплекса работ, в то вре-

мя как отсрочка выполнения некритических работ может

и не отразиться на сроке наступления завершающего со-

бытия. Отсюда следует, что первоочередное внимание

надлежит уделить своевременному выполнению критиче-

ских работ, обеспечению их необходимыми материальны-

ми, информационными, финансовыми, трудовыми и пр.

ресурсами с тем, чтобы выдержать срок выполнения все-

го комплекса работ. Если критический путь по первона-

чально составленному графику оказался продолжитель-

ней планового срока, то для его уменьшения необходимо

выявить возможности сокращения именно критических,

а не любых других работ. В этом и проявляется логисти-

ческое содержание метода СПУ.

|

4.5. Методы сетевого планирования и управления

Псли длительности работ не являются детерминирован-

пыми величинами, то каждая работа оценивается следую-

щими возможными сроками исполнения:

�шіп ~ оптимистическая оценка — минимальный срок,

It гечение которого будет выполнена работа в наиболее бла-

гоприятных условиях;

— пессимистическая оценка — максимальный

ПідХ - - -

срок, необходимый для выполнения работы при наибо-

j\cc неблагоприятных условиях;

— наиболее вероятная продолжительность времени,

показывающая время выполнения работы в нормальных

условиях;

�ож " ожидаемая продолжительность работы; опреде-

ляется на основании вышеуказанных оценок по одной

пз формул:

t — �тах f — ��min ��max

�ож 0 или �ож �

Исходной информацией сетевой модели являются:

— сеть с единственным исходным событием 1 и един-

ственным завершающим событием 9, которое является

(Ѵіинственным целевым в модели;

— продолжительность каждой из комплекса работ, пред-

ставленных в сети, при этом фиктивным работам соответ-

ствует нулевая продолжительность.

Кроме того, исходная информация содержит момент на-

чала выполнения комплекса работ, т.е. момент наступления

исходного события, а также плановый срок наступления за-

вершающего события, т.е. всего комплекса работ.

Любой план однозначно определяет момент заверше-

ния комплекса работ и если задан плановый срок, то кри-

I ический путь модели не должен превышать этого срока.

Іхли продолжительность критического пути не превышает

плановый срок или в исходной информации таковой от-

(·утствует, то допустимый план существует и выполнение

(ТО реально. При этом момент наступления событий, на-

чала и окончания работ определяются исходной информа-

цией не обязательно однозначно: они могут варьироваться

и определенных диапазонах. При анализе сетевого графика

определяются параметры, ограничивающие этот диапазон.

При анализе сетевого графика определяются параметры,

ограничивающие эти диапазоны.

Глава 4. Логистические системы

Для каждого события определяются:

ГР — ранний срок наступления события — минимальный

из возможных моментов наступления данного события при

заданных продолжительностях работ и начальном момен-

те без учета планового срока завершения комплекса работ.

Ранний срок наступления события определяется продолжи-

тельностью максимального пути, предшествующего этому

событию, так как событие не может свершиться до наступле-

ния всех предшествующих ему событий и выполнения всех

предшествующих работ. Наступление события может быть

задержано до тех пор, пока срок его наступления и продол-

жительность максимального из последующих за ним путей

не превысит длины критического пути;

7� — поздний срок наступления события — максимальный

из допустимых моментов наступления данного события, при

которых еще возможно выполнение всех последующих работ

с соблюдением планового срока наступления завершающего

события. Поздний срок наступления события определяется

разностью между длительностью критического пути и про-

должительностью максимального пути, следующего за этим

событием до завершающего события сети;

R — резерв времени события — допустимый срок, на ко-

торый можно задержать наступление этого события, не вы-

зывая при этом увеличения срока выполнения всего ком-

плекса работ. Резерв времени события определяется как

разность между поздним и ранним сроками его наступле-

ния. Временные параметры событий для нашего сетевого

графика представлены в табл. 4.4.

Таблица 4.4

Временные параметры событий

|

4.5. Методы сетевого планирования и управления

Для каждой работы определяются:

— ранний срок начала работы — минимальный из воз-

можных моментов начала данной работы при заданных

продолжительностях работ и заданном начальном момен-

ге. Ранний срок начала работы совпадает с ранним сроком

наступления ее начального события;

— ранний срок окончания работы — минимальный

из возможных моментов окончания данной работы при за-

данных продолжительностях работ и заданном начальном

моменте. Превышает ранний срок ее начала на величину

продолжительности этой работы;

— поздний срок начала работы — максимальный

из допустимых моментов начала данной работы, при кото-

рых еще возможно выполнение всех последующих работ

с соблюдением планового срока наступления завершающе-

го события. Меньше позднего срока ее окончания на вели-

чину продолжительности этой работы;

— поздний срок окончания работы — максимальный

из допустимых моментов окончания данной работы, при

которых еще возможно выполнение всех последующих ра-

бот с соблюдением планового срока наступления заверша-

ющего события. Совпадает с поздним сроком наступления

ее конечного события;

RP — общий (полный) резерв времени работы — макси-

мальное время, на которое можно отсрочить начало или

увеличить продолжительность работы, не изменяя задан-

ный срок наступления завершающего события. равен ре-

зерву максимального из путей, проходящего через эту ра-

боту. Полный резерв можно использовать при выполнении

данной работы, если ее начальное событие наступит в ран-

ний срок и можно допустить наступление ее конечного со-

бытия в его поздний срок;

— частный (свободный) резерв времени работы —

максимальное время, на которое можно отсрочить начало

или увеличить продолжительность этой работы при усло-

вии, что все события сети наступают в свои ранние сроки.

Частный резерв времени может быть использован в случае,

когда окончание предыдущей работы произошло в поздний

допустимый срок, а последующие работы хотят выполнить

в ранние сроки.

Значения ранних и поздних сроков начала (окончания)

работ, а также общего и частного резервов времени приве-

дены в табл. 4.5.

Глава 4. Логистические системы

Таблица 43

Временные параметры работ

Если плановый срок совпадает с полученной продолжи-

тельностью критического пути, то работу по составлению се-

тевого графика и расчету его параметров можно считать за-

конченной. Если же полученный срок превышает плановый,

следует принять меры по сокращению критического пути,

провести корректировку или оптимизацию сетевого фафика.

Анализ сетевого графика направлен на выявление воз-

можности сокращения общего срока выполнения всего ком-

плекса работ за счет уменьшения продолжительности работ

критического пути. При этом длительность критических

работ, обладающих резервами времени, может быть увели-

чена без ущерба для общего срока выполнения работы.

Заметим, что сама по себе величина резерва времени еще

не в достаточной степени характеризует зависимость вы-

полнения всего комплекса от той или иной работы некри-

|

4.5. Методы сетевого планирования и управления

I ического пути. Важно, с какой последовательностью ра-

Гют этот резерв времени соотносится. Степень сложности

ныполнения в срок каждой из работ некритического пути

характеризует коэффициент напряженности работы (К") —

отношение продолжительности несовпадающих отрезков

мути, одним из которых является путь максимальной про-

должительности, проходящий через данную работу, а дру-

гим — критический путь:

t -t'

_ max кр

~ t -t' '

кр кр

где — продолжительность максимального пути, про-

ходящего через данную работу; — продолжительность

критического пути; — продолжительность отрезка рас-

сматриваемого пути, совпадающего с критическим путем.

Коэффициенты напряженности работ рассматриваемого

комплекса приведены в табл. 4.6.

Таблица 4.6

Коэффициенты напряженности работ

|

Глава 4. Логистические системы

Коэффициент напряженности работ — величина

относительная: различные работы с одинаковым общим

резервом времени могут характеризоваться различными

коэффициентами напряженности, и, напротив, при раз-

личных общих резервах времени возможны одинаковые

коэффициенты напряженности. Величина коэффициента

напряженности лежит в интервале от О до 1, при этом наи-

больший коэффициент напряженности (К" = 1) у работ,

лежащих на критическом пути. Чем ближе коэффициент

напряженности работы к 1, тем сложнее выполнить ее

в установленные сроки и тем больше внимания в процессе

организации и проведения работ должно быть ей уделено.

Рассчитанные коэффициенты напряженности позволяют

классифицировать работы по следующим зонам напря-

женности:

— критическая — с коэффициентом напряженности

от 1 до 0,8: работы 1—2, 2—3, 2—5, 5—6, 3—7, 5—7, 6—8, 7—8,

8-9;

— подкритическая — с коэффициентом напряженности

от 0,8 до 0,6: работа 1—3;

— резервная — с коэффициентом напряженности менее

0,6: работы 1—4, 2—4, 4—6, 2—7, 3—9, 7—9.

Работа по оптимизации сетевого графика представляет со-

бой процесс улучшения организации выполнения комплекса

работ с учетом срока его выполнения. Оптимизация графи-

ка осуществляется с целью сокращения продолжительности

критического пути, выравнивания коэффициентов напря-

женности работ, рационального использования имеющегося

ресурсного потенциала. На сокращение продолжительности

работ, лежащих на критическом пути, нацелен комплекс ме-

роприятий, важнейшими из которых являются:

— перераспределение различных ресурсов — временных

(использование резервов времени, некритических путей),

материальных, трудовых, финансовых (перераспределе-

ние части сырья и материалов, мощностей и оборудования,

исполнителей, денежных средств) с некритических путей

на работы критического пути;

— снижение трудоемкости работ критического пути

за счет передачи части работ на другие пути, обладающие

резервами времени;

— выполнение трудоемких работ критического пути па-

раллельно;

4.6. Трансакционные операции и критические точки логистических цепей 149

— пересмотр и изменение состава работ и структуры

иссй сети.

Теоретически конечным результатом оптимизации се-

кчюго графика является равенство любого полного пути

длине нового критического пути и, следовательно, равная

напряженность всех работ, чего практически не всегда уда-

г гся добиться.

2015-04-30

2015-04-30 1908

1908