В слюнных железах развиваются все виды патологических процессов: воспалительные, опу-холеподобные образования (кисты) и опухоли. В детском возрасте чаще встречаются воспалительные процессы (сиаладениты), на втором месте по частоте встречаемости - кисты слюнных желез, опухоли слюнных желез встречаются достаточно редко, имитируя своими проявлениями воспалительные процессы аналогичной локализации (лимфадениты различной этиологии), и представляют значительные трудности в дифференциальной диагностике (как малых слюнных желез, так и больших).

В детском возрасте кисты чаще наблюдаются в малых слюнных железах (около 5 % от общего числа поликлинических больных), а в группе больших слюнных желез - в подъязычной слюнной железе и составляют около 60 % от всех кистозных образований той же локализации и около 40 % приходится на кистозные лимфангиомы. Проявление кист в поднижне-челюстной и околоушной слюнной железе в период детского возраста следует ставить под сомнение. На наш взгляд, как правило, это проявление кистозных форм лимфангиомы, однако этот вопрос требует более подробного изучения.

Частота обнаружения ретенционных кист малых слюнных желез в разных анатомических областях находится в прямой зависимости от плотности расположения желез.

Считается, что причиной ретенционных кист является травма. В наших наблюдениях травма выявлена лишь у 18 % детей.

Дифференциальную диагностику необходимо проводить чаще всего с папилломами, особенно когда ретенционная киста длительно существует и локализуется по линии смыкания зубов, так как из-за хронической травмы появляются участки ороговения, что имитирует папиллому.

Существует несколько методов хирургического лечения ретенционных кист малых слюнных

желез - иссечение (цистотомия, цистэктомия, цистаденэктомия), криодеструкция, использование радиоволновой хирургии. Цистаденэкто-мия, т.е. полное удаление кисты вместе с исходной подъязычной слюнной железой, является наиболее радикальным методом лечения, исключающим возможность рецидива кисты.

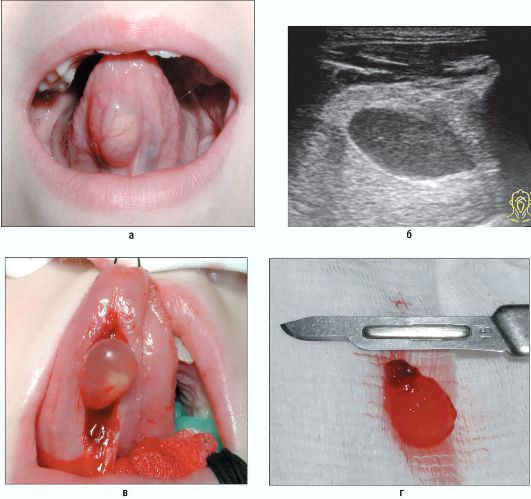

При ретенционных кистах подъязычных слюнных желез появившееся в полости рта опухолевидное образование медленно увеличивалось в размере, нередко опорожнялось, и тогда выделялось вязкое, бесцветное или желтоватого цвета содержимое кисты, редко с примесью крови. Образование заметно уменьшалось, но полностью не исчезало, и через некоторое время больные отмечали, что оно вновь появлялось и достигало прежних размеров либо становилось больше.

При больших кистах в виде песочных часов определялось округлой формы, с гладкой поверхностью, мягкое, безболезненное при пальпации опухолевидное образование в подпод-бородочной и поднижнечелюстной областях, покрытое неизмененной в цвете кожей, а при бимануальной пальпации образование перемещалось в подъязычную область и определялось под слизистой оболочкой дна полости рта.

Возможность такого анатомо-топографиче-ского расположения обусловлена особенностями развития подъязычной слюнной железы, когда отдельные дольки ее формируются под musculus mylohyoideus, предопределяя образование таких кист.

Наиболее важными клиническими признаками при дифференциальной диагностике являются локализация и положение образования на соответствующей половине дна полости рта при истинной ретенционной кисте подъязычной слюнной железы; при лимфангиоме и дер-моидных и эпидермоидных кистах обнаруживали растяжение уздечки языка, переход купола кисты на противоположную сторону, чего никогда не бывает при ретенционной кисте.

При ретенционных кистах слизистая оболочка дна полости рта и оболочка кисты чаще была слегка синюшного цвета, прозрачная. При лим-фангиоме - прозрачной, но более желтоватой и темно-багрового цвета при ее воспалении. При пальпации ретенционная киста имеет мягкоэ-ластичную консистенцию, тогда как лимфан-гиома более упругая, плотная за счет толщины оболочки. При лимфангиоме часто выявляются характерные изменения на языке и слизистой

оболочке полости рта - пузырьки с прозрачным содержимым.

Из дополнительных методов диагностики мы рекомендуем применять ультразвуковое исследование, так как сиалография - инвазивный и трудновыполнимый метод, компьютерная томография дорогая, а магнитно-резонансная томография малоинформативна при данной патологии.

Ретенционные кисты подъязычной слюнной железы имеют характерную ультразвуковую картину - при продольном сканировании подъязычной области киста представляет собой жидкостное образование овальной формы с дистальным усилением эхо-сигнала.

Опухоли слюнных желез у детей встречаются редко - от 1,5 до 4 % от всех новообразований человека, из них доброкачественные около - 60% (плеоморфные аденомы, циста-денолимфомы), злокачественные - 10-46 % (мукоэпидермоидные карциномы), что является одной из причин трудности их диагностики. Кроме того, в клиническом проявлении они имитируют воспалительные заболевания крупных слюнных желез и лимфатических узлов соответствующей локализации. Ошибки в диагностике обусловлены высокой частотой воспалительных процессов слюнных желез у детей (хронических паренхиматозных паротитов, инфекционных паротитов), лимфаденитов соответственной локализации и традиционно первичным обращением к участковому педиатру в неспециализированное лечебное учреждение.

Дети или ближайшие родственники замечают наличие безболезненного узлового образования, когда оно достигает 1-2 см. Первоначально почти во всех случаях наличие объемного процесса расценивается как лимфаденит околоушно-жевательной области или неспецифический паротит, и дети получают противовоспалительную терапию и физиотерапевтическое лечение. Лишь дальнейший рост образования и его уплотнение вызывают подозрения на наличие опухолевого поражения. Таким образом, несмотря на относительную доступность для диагностики околоушных и поднижнечелюстных слюнных желез, далеко не всегда диагноз бывает своевременным.

Ошибки в постановке диагноза направившего учреждения составляют до 100 %.

Наиболее сложны в дифференциальной диагностике с опухолью слюнных железы хронические лимфадениты различного происхожде-

ния при их локализации вне- и внутри железы. Уточнить диагноз необходимо по совокупности данных анамнеза, результативности лечения при его проведении в сроки, не превышающие 10-14 дней, данных эхографии, контрастной рентгенографии и цитологического исследования пунктата.

Опухоли слюнных желез могут возникать из эпителия любого отдела протоковой системы, при этом наиболее подвержен малигни-

зации эпителий вставочных отделов. Нельзя исключить малигнизацию двух видов клеток-предшественников и более с образованием опухоли, содержащей соответственно несколько различных типов клеточной дифференцировки. Это свидетельствует о том, что малигнизация в этих случаях происходит на уровне полипотент-ных (стволовых) клеток и дает возможность понять причину ультраструктурного полиморфизма опухолей слюнной железы.

Рис. 5.1. Ребенок 15 лет. Папиллома правого угла рта

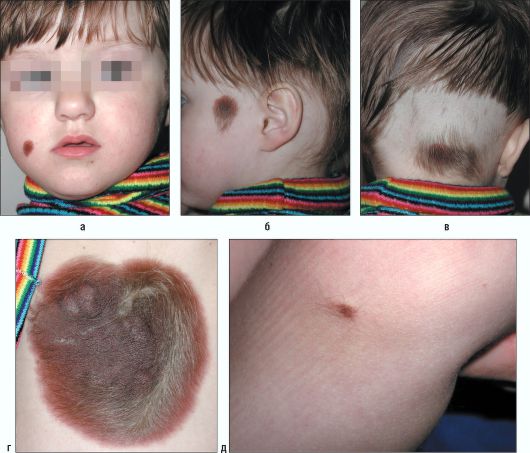

Рис. 5.2. Ребенок 3 лет. Множественные невусы: а - пигментно-волосатый невус правой щечной области; б -пигментно-волосатый невус левой околоушно-жевательной области; в - пигментно-волосатый невус затылочной области; г - обширный пигментно-волосатый невус спины; д - пигментно-волосатый невус наружной поверхности области коленного сустава

Рис. 5.3. Ребенок 3 мес. Пигментный волосатый невус правой подглазничной, щечной, околоушно-жевательной, височной областей (а, б); в, г - тот же ребенок в 1,5 года

Рис. 5.4. Ребенок 7 лет. Пигментный волосатый невус левой подглазничной, надглазничной, околоушной, височной областей. Пигментный волосатый невус верхней губы слева

Рис. 5.5. Ребенок 5 лет. Пигментный волосатый невус лобной, правой надглазничной, околоушно-жевательной, височной областей, волосистой части головы

Рис. 5.6. Ребенок 8 лет. Папиллома слизистой оболочки нижней губы справа

Рис. 5.7. Ребенок 12 лет. Папилломатоз слизистой оболочки альвеолярного отростка верхней челюсти слева

Рис. 5.8. Ребенок 5 лет. Папилломатоз слизистой оболочки верхней губы и щеки слева

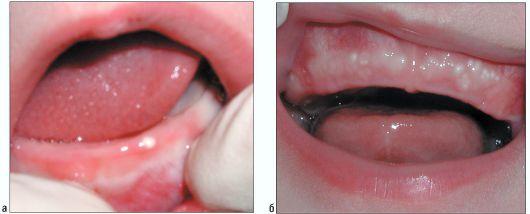

Рис. 5.9. Ребенок 5 месяцев. Железа Серра на альвеолярном отростке нижней челюсти слева (а). Множественные железы Серра на альвеолярном отростке верхней челюсти справа и слева (б)

Рис. 5.10. Ребенок 5 лет. Фиброма альвеолярного отростка в области зубов 51, 52 с нёбной поверхности

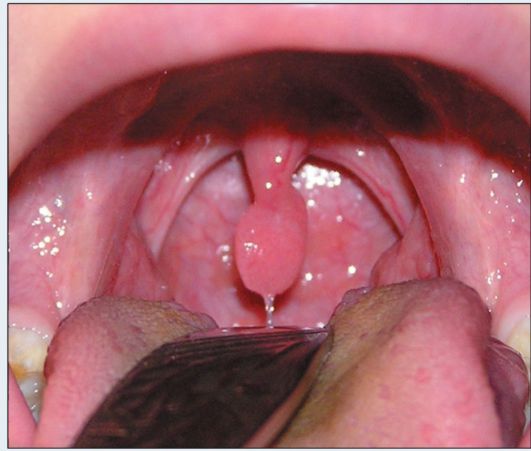

Рис. 5.11. Ребенок 8 лет. Фиброма язычка

Рис. 5.12. Ребенок 14 лет. Генерализованный фиброматоз десен

Рис. 5.13. Ребенок 8 лет. Пиогенная гранулема верхней губы справа (а). Ребенок 14 лет. Пиогенная гранулема верхней губы слева (б)

Рис. 5.14. Ребенок 12 лет. Миобластомиома боковой поверхности языка

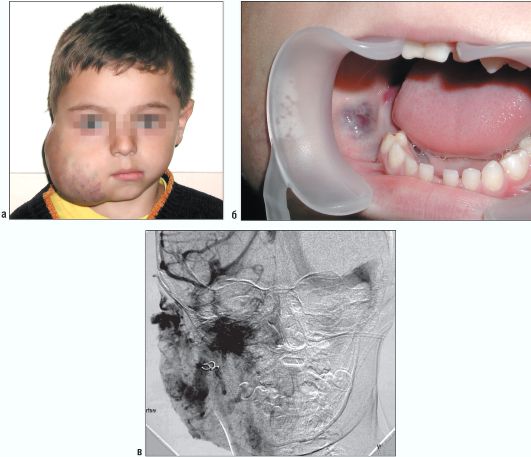

Рис. 5.15. Ребенок 8 лет. Обширная венозная ангиодисплазия правой щечной области, наружного уха: а - внешний вид; б - клинические проявления в полости рта; в - ангиографическая картина венозной ангиодисплазии: позднее контрастирование деком-пенсированных вен. Вены значительно расширены, извиты

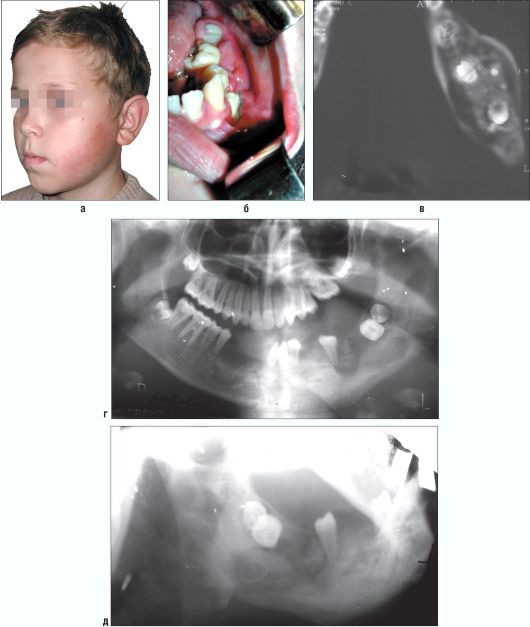

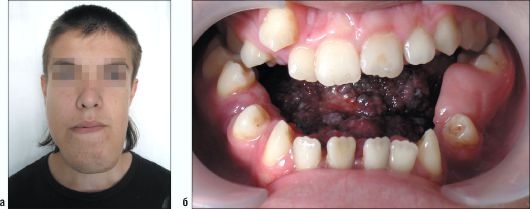

Рис. 5.16. Ребенок 13 лет. Ангиодисплазия в форме артериовенозных коммуникаций с поражением нижней челюсти слева: а - внешний вид больного. Увеличение объема мягких тканей левой щечной области, усиление сосудистого рисунка кожи; б - в полости рта: слизистая оболочка гипермирована, гипертрофирована, имеются ангиоматозные разрастания. Зубы дистопированы, подвижны, отмечается неудовлетворительная гигиена полости рта; в, г, д - на серии рентгенограмм: диффузное увеличение объема нижней челюсти, истончение коркового слоя, выраженная деструкция губчатого вещества; структуры губчатого вещества имеют крупную ячеистость (до 4-5 мм). Нарушение формирования корней зубов, отставание их развития, резорбция межальвеолярных перегородок. Появление резорбции межальвеолярных перегородок и истончение кортикальной пластины нижней челюсти (продолжение рис. на с. 165)

Продолжение рис. 5.16

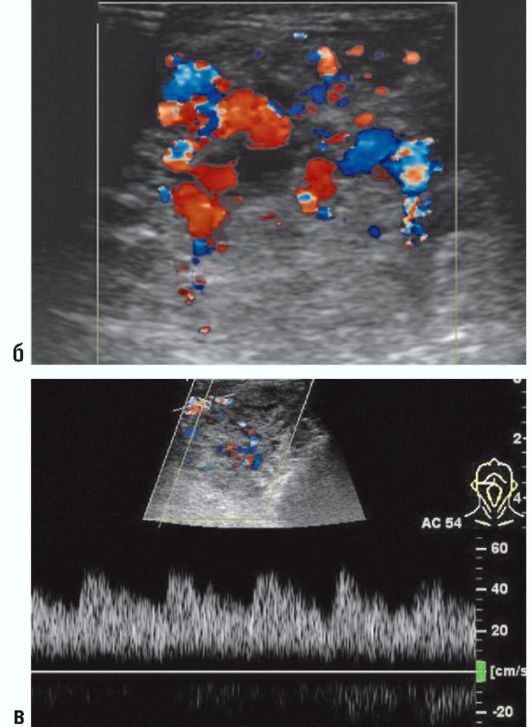

Продолжение. е - УЗИ, режим ЦДК: определяются дополнительные извитые сосудистые структуры; ж -УЗИ, режим импульсно-волновой допплерографии: определяется высокоскоростной турбулентный кровоток; з, и - на ангиограмме пациента с артерио-венозными коммуникациями определяются: гиперваскуляризованная зона (проекция деструкции тела нижней челюсти), расширенные сосуды, увеличение их количества, аномалийный переток (афферент) с противоположной стороны на сторону поражения, визуализируется дренажная вена на стороне поражения; к, л, м - макропрепарат нижней челюсти. Тотальная деструкция костной ткани с прорастанием сосудов в толщу кости. Резко расширена нижняя луночковая артерия

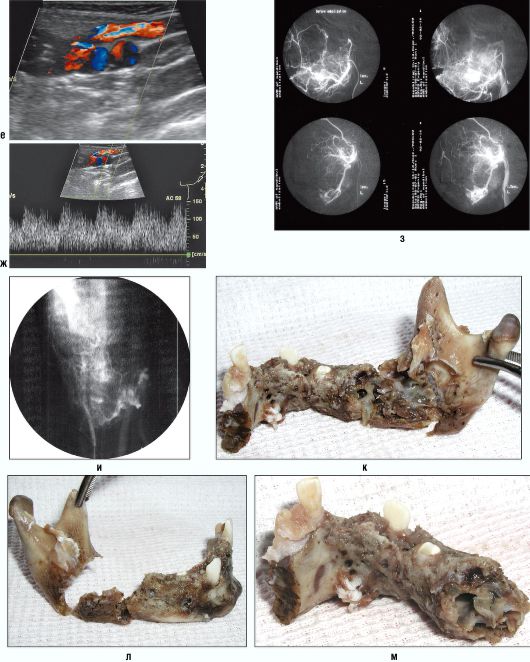

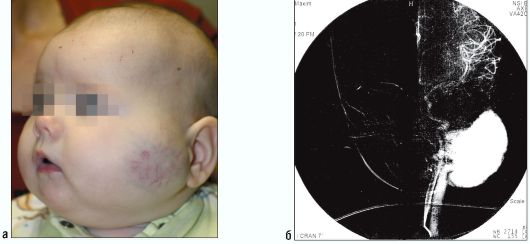

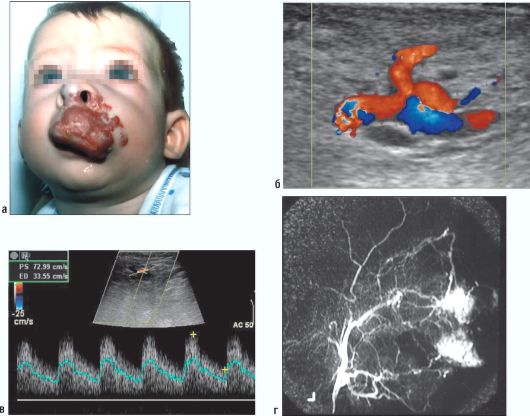

Рис. 5.17. Ребенок 4 месяцев. Капиллярно-кавернозная гемангиома левой околоушно-жевательной области: а - внешний вид; б - ангиограмма. Контрастирование зоны сосудистого образования в артериальной и венозной фазе; в - УЗИ, режим ЦДК

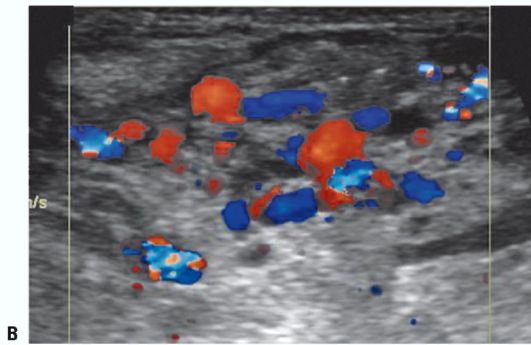

Рис. 5.18. Ребенок 1 года. Капиллярно-кавернозная гемангиома левой околоушно-жевательной области, нижней губы с выраженным экзофитным ростом: а - внешний вид; б - УЗИ, режим ЦДК: определяется образование неоднородной структуры с наличием жидкостных участков (каверны) и патологической васкуляризации; в - УЗИ, режим импульсно-волновой доппле-рографии: определяется кровоток артериального типа, линейная скорость 50 см/с: в проекции образования определяются множественные сосуды

Рис. 5.19. Ребенок 10 месяцев. Капиллярно-кавернозная гемангиома правой околоушно-жевательной области, нижней губы с выраженным экзофитным ростом

Рис. 5.20. Ребенок 9 месяцев. Капиллярно-кавернозная гемангиома губы слева, кончика и левого крыла носа. Артериовенозные свищи мягких тканей верхней губы. а - внешний вид; б - УЗИ, режим ЦДК: определяется образование с наличием извитых сосудистых структур; в - УЗИ, режим импульсно-волновой допплерографии: определяется кровоток артериального типа, линейная скорость 70 см/с.; г - ангиографическое исследование сосудов. Определяется зона гиперваскуляризации с перетоками на противоположную сторону

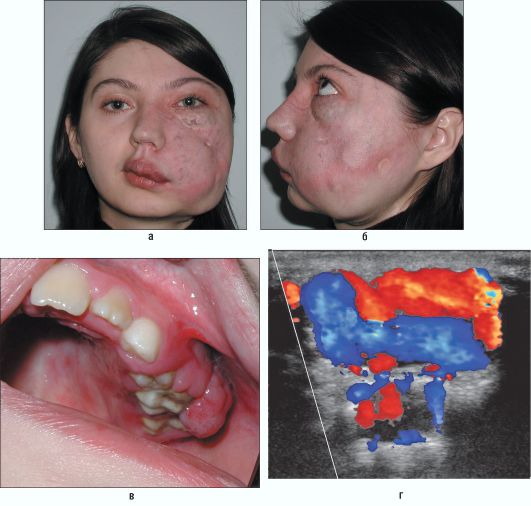

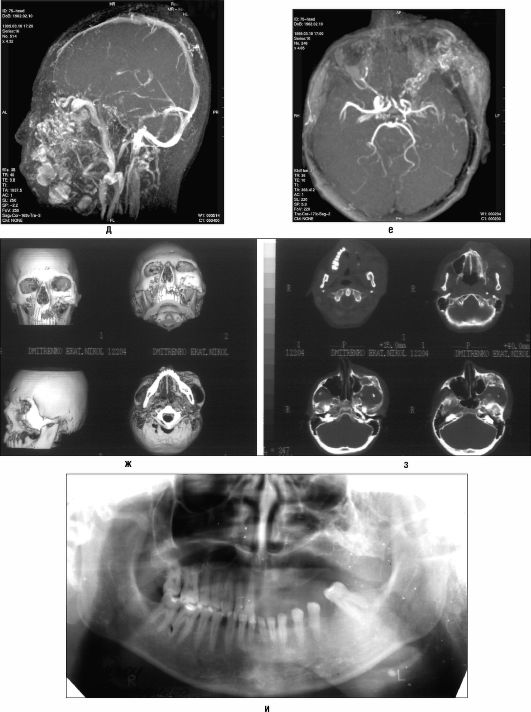

Рис. 5.21. Ребенок 16 лет. Ангиодисплазия в форме артериовенозных коммуникаций с поражением верхней челюсти справа: а, б - внешний вид; в - клинические проявления в полости рта: деформация альвеолярного отростка, ангиоматозные разрастания слизистой оболочки, дистопия зубов в зоне поражения; г - УЗИ, режим ЦДК: определяются дополнительные извитые сосудистые структуры; д - МР-ангиограмма, значительно увеличенные сосуды, не имеющие анатомической принадлежности. Левая половина головы гиперваскуляризирована; е - МР-ангиограмма, a. ophtalmica sin. увеличена в несколько раз, является одним из основных магистральных сосудов, питающих зону поражения; ж, з - 30-реконструкции; и - ортопантомограмма. Деструкция костной ткани верхней челюсти, скуловой кости слева (продолжение рис. на с. 169)

Продолжение рис. 5.21

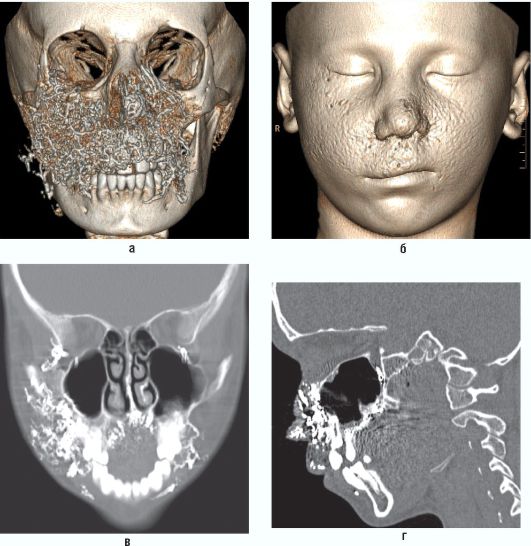

Рис. 5.22. Ребенок 13 лет. Состояние после эмболизирующей и склерозирующей терапии гемангиомы средней зоны лица. Мультиспиральные компьютерные томограммы: а, б - 3D-реконструкции; в - MPR в коронарной проекции; г - MPR в сагиттальной проекции.

В обеих щечных областях с распространением на мягкие ткани и хрящевые структуры носа, полости рта, обеих орбитах, правой подвисочной и крылонёбной ямках определяются конгломераты эмболизирующего материала

Рис. 5.23. Ребенок 10 месяцев. Венозная ангиодисплазия правой половины верхней губы, правой подглазничной

и щечной областей

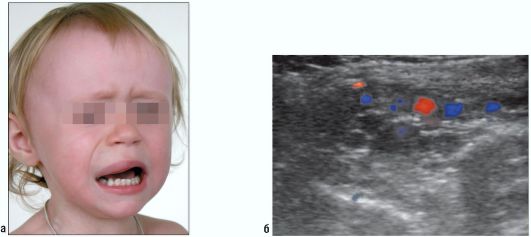

Рис. 5.24. Ребенок 1,5 лет. Венозная ангиодисплазия правой половины верхней губы: а - внешний вид; б - УЗИ, режим ЦДК: определяется образование с наличием в проекции расширенных вен (компрессионные пробы положительные)

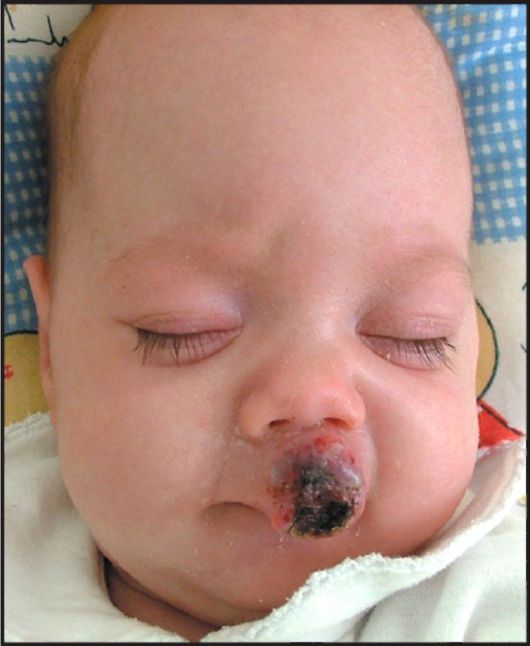

Рис. 5.25. Ребенок 3 месяцев. Капиллярная гемангиома наружного носа с экзофитным ростом

Рис. 5.27. Ребенок 2 недель. Капиллярная гемангиома правой щечной области

Рис. 5.26. Ребенок 4 месяцев. Капиллярно-кавернозная гемангиома верхней губы слева и левого крыла носа с экзофитным ростом, артериовенозные свищи мягких тканей верхней губы

Рис. 5.28. Ребенок 3 недель. Капиллярно-кавернозная геман-гиома верхней губы с экзофитным ростом, артериовенозные свищи мягких тканей верхней губы

Рис. 5.29. Ребенок 2 лет. Обширная капиллярно-кавернозная гемангиома левой половины головы с выраженным экзофит-ным ростом

Рис. 5.30. Ребенок 8 месяцев. Обширная капиллярно-кавернозная гемангиома правой половины головы с выраженным экзофитным ростом

Рис. 5.31. Ребенок 3 месяцев. Обширная капиллярно-кавернозная гемангиома носа, правых подглазничной и щечной областей, верхней губы с выраженным экзофитным ростом. Ар-териовенозные свищи мягких тканей зоны поражения

Рис. 5.32. Ребенок 5 лет. Обширная венозная ангиодисплазия левой половины лица. Расширенные порочно развитые венозные сосуды располагаются в поверхностных слоях кожи и подкожно-жировой клетчатке

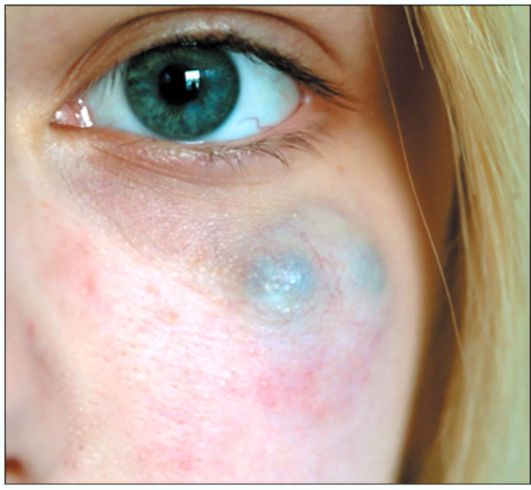

Рис. 5.33. Ребенок 14 лет. Венозная ангиодисплазия левой подглазничной области

Рис. 5.34. Ребенок 12 лет. Венозная ангиодисплазия слизистой

оболочки правой щеки

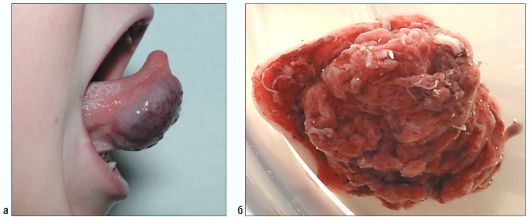

Рис. 5.35. Ребенок 8 лет. Венозная ангиодисплазия языка: а - внешний вид; б - макропрепарат

Рис. 5.36. Ребенок 6 лет. Телеангиоэктазии

Рис. 5.37. Ребенок 9 лет. Обширная капиллярная ангиодисплазия левой половины лица. Синдром Штурге-Веббера-Краббе

Рис. 5.38. Ребенок 3 лет. Лимфангиома правой щеки и верхней губы (а). Тот же больной на этапе хирургического лечения (б)

Рис. 5.39. Ребенок 14 лет. Лимфангиома языка, дна полости рта, подбородка (а). Тот же больной. Открытый прикус, пузырьки на слизистой оболочке дна полости рта (б)

Рис. 5.40. Ребенок 5 месяцев. Обширная лимфангиома языка, дна полости рта, шеи

Рис. 5.41. Ребенок 3,5 года. Лимфангиома правой половины лица: а - внешний вид. б - УЗИ, В-режим: определяется образование жидкостного характера с наличием эхогенной взвеси, в проекции дна полости рта - жидкостные включения (каверны), отмечается «слоистость» перегородок

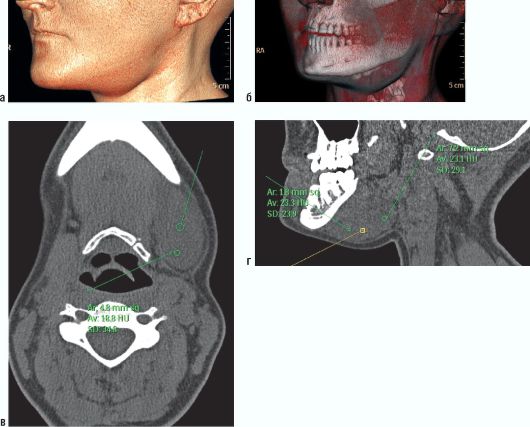

Рис. 5.42. Ребенок 16 лет. Доброкачественное объемное образование левой поднижнечелюстной области - лимфангиома. Мультиспиральные компьютерные томограммы: а, б - 3D-реконструкции; в - MPR аксиальный срез; г - MPR в кососагитталь-ной проекции.

В левой подчелюстной области отмечается увеличение объема мягких тканей за счет наличия образования неправильно овальной формы, с четкими, ровными контурами, размерами 44,5x22,7x22,9 мм. Данное образование интимно прилежит по латерально-нижней поверхности к челюстно-подъязычной мышце и оральной пластинке тела и незначительно ветви нижней челюсти слева, четко от них отграничено и имеет относительно однородную структуру

Рис. 5.43. Ребенок 3 лет. Лимфангиома лица

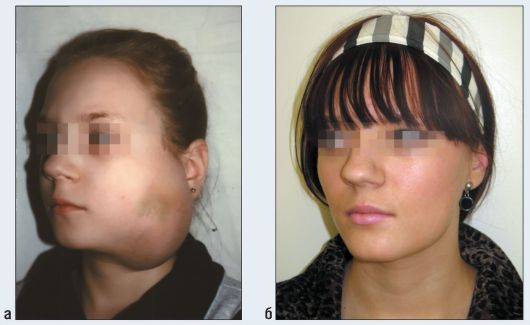

Рис. 5.44. Ребенок 11 лет. Лимфангиома левой околоушно-жевательной, поднижнечелюстной областей, шеи (а). Та же больная после хирургического лечения (б)

Рис. 5.45. Ребенок 7 лет. Кистозная лимфангиома левой поднижнечелюстной области, шеи

Рис. 5.46. Ребенок 9 лет. Лимфангиома верхней губы (а). Тот же больной после хирургического лечения (б)

Рис. 5.47. Ребенок 4 лет. Лимфангиома верхней губы (а). Та же больная на этапе хирургического лечения (б)

Рис. 5.48. Ребенок 15 лет. Лимфангиома нижней трети лица, дна полости рта, языка, шеи. Пузырьки на коже подбородка

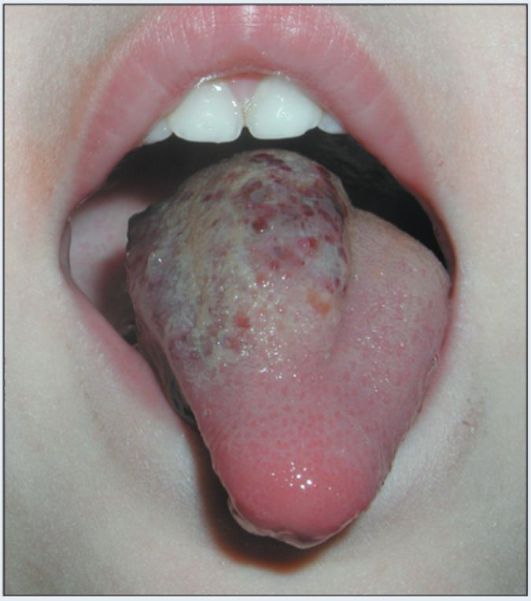

Рис. 5.49. Ребенок 10 лет. Поверхностная ограниченная лимфангиома спинки языка

Рис. 5.50. Ребенок 5 лет. Воспаление диффузной лимфангиомы правой половины языка

Рис. 5.51. Ребенок 3 лет. Лимфангиома левой щеки, верхней губы, боковой поверхности носа (а). Та же больная после многоэтапного хирургического лечения (16 лет) (б)

Рис. 5.52. Ребенок 12 лет. Лимфангиома левой щеки, подбородка. Пузырьки на коже (а). Тот же больной после криотерапии (б)

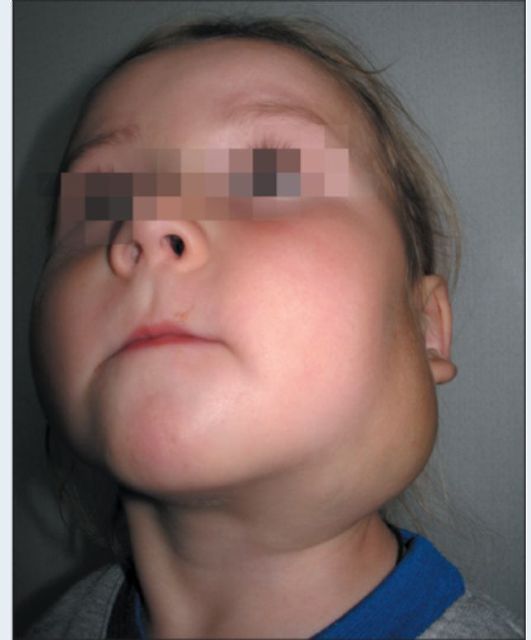

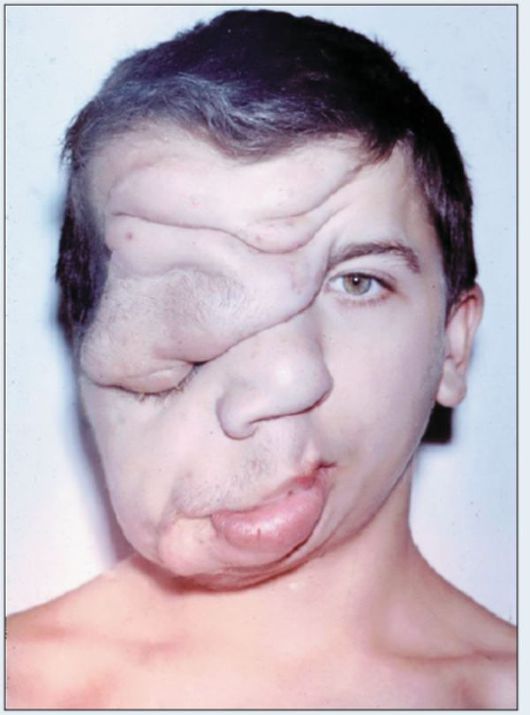

Рис. 5.53. Ребенок 14 лет. Нейрофиброматоз I типа правой половины лица

Рис. 5.54. Ребенок 12 лет. Нейрофиброматоз I типа правой половины лица: а - внешний вид; б - рентгеновский снимок костей лица в носоподбородочной проекции

Рис. 5.55. Ребенок 14 лет. Нейрофиброматоз I типа правой половины лица

Рис. 5.56. Ребенок 10 лет. Нейрофиброматоз I типа правой

половины лица

Рис. 5.57. Ребенок 15 лет. Плеоморфная аденома правой околоушной слюнной железы

Рис. 5.58. Ребенок 12 лет. Кистозная лимфангиома дна рта

Рис. 5.59. Ребенок 14 лет. Ретенционная киста левой подъязычной слюнной железы в форме песочных часов

Рис. 5.60. Ретенционная киста левой подъязычной слюнной железы

Рис. 5.61. Ребенок 13 лет. Ретенционная киста правой подъязычной слюнной железы

Рис. 5.62. Ретенционная киста малой слюнной железы нижней губы

Рис. 5.63. Ребенок 7 лет. Ретенционная киста малой слюнной железы на нижней поверхности языка

после пластики уздечки языка

Рис. 5.64. Ребенок 12 лет. Ретенционная киста Бландин-Нуновской слюнной железы: а - внешний вид; б - УЗИ, В-режим: определяется жидкостное образование овальной формы с наличием капсулы; в - вид кисты во время оперативного вмешательства; г - макропрепарат

2015-04-30

2015-04-30 6318

6318