Министерство образования и науки Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

Высшего профессионального образования

«Сибирский государственный индустриальный университет»

Кафедра финансов, учёта и аудита

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА

По дисциплине: корпоративные финансы»

Вариант №1

Выполнил:

Мальцева Е.В.

Группа: ЭНЭЗ-11

Шифр: 110343

Проверил:

Доц. Дранишникова В.В.

Новокузнецк 2015

Содержание

Задание №1……………………………………………….……………………………….….....3

Задание №2…………………………………………………………………………….………17

Задание №3 …………………………………………………………………………………….20

Список использованной литературы……………………………............................................21

Задание 1

Организация финансов предприятий в современных условиях.

1. Сущность финансов предприятий, их место в финансовой системе и роль в экономике страны.

2. Функции финансов предприятий.

3. Организация финансов предприятий.

Сущность финансов предприятий, их место в финансовой системе и роль в экономике страны.

Предприятия образуют основу организационной структуры материального производства и этим объясняется их роль в народном хозяйстве страны. В отраслях материального производства возникают разнообразные по характеру финансовые отношения, которые можно сгруппировать следующим образом:

отношения, связанные с формированием первичных доходов, образованием и использованием в хозяйственных подразделениях целевых фондов внутрихозяйственного назначения: уставного фонда, фонда развития производства, фондов поощрения и др.;

распределительные отношения, возникающие между предприятиями: уплата и получение штрафов, инвестирование средств в

ценные бумаги и получение по ним дивидендов и процентов, долевое участие в деятельности других предприятий и др.;

отношения предприятий со страховыми организациями,

возникающие при создании различных страховых фондов;

финансовые отношения, возникающие у предприятий с государством по поводу образования государственного бюджета, а также социальных (Пенсионный фонд, Фонд обязательного медицинского страхования, Фонд социального страхования) и других внебюджетных фондов;

финансовые отношения, возникающие у предприятий с местными органами власти по поводу образования и распределения местных бюджетов, покупки ценных бумаг и др.

отношения, складывающиеся у предприятий с вышестоящими организациями по поводу перераспределения финансовых ресурсов по вертикали. Эти группы денежных отношений предприятий и составляют сущность финансов предприятий.

«Финансы предприятий представляют собой совокупность экономических отношений, возникающих в процессе производства, распределения и использования совокупного общественного продукта, национального дохода, национального богатства и связанных с образованием, распределением и использованием валового дохода, денежных накоплений и финансовых ресурсов. Эти отношения, определяющие сущность данной категории опосредованы в денежной форме».

Вопрос о функциях финансов предприятий также является дискуссионным. Наиболее часто в литературе у финансов предприятий называют те же функции, что и у финансов, а именно: распределительную и контрольную. Кроме того, рассматриваются воспроизводственная, стимулирующая функции, функции образования и использования децентрализованных фондов денежных средств, инвестиционная, доходораспределительная, обеспечивающая и др.

С помощью распределительной функции происходит образование уставного капитала предприятия, распределение выручки от реализации и внереализационных доходов, формирование и распределение фондов денежных средств. Посредством распределительной функции формируются и распределяются финансовые ресурсы предприятий, определяются стоимостные пропорции в процессе их распределения. Посредством контрольной функции осуществляется проверка своевременности и полноты формирования децентрализованных фондов денежных средств, доходов и накоплений предприятий, обоснованности их распределения и эффективности использования.

Материальное воплощение финансы предприятий получают в финансовых ресурсах.

Финансовые ресурсы предприятия - это часть денежных средств в форме доходов, накоплений и внешних поступлений, получаемых предприятием при распределении валового продукта через финансовую систему. Часть финансовых ресурсов, задействованных предприятием в обороте и приносящих доход, является капиталом предприятия.

В состав финансовых ресурсов предприятий входят собственные, заёмные и привлечённые средства. К собственным финансовым ресурсам предприятий относятся прибыль и амортизационные отчисления, некоторые авторы включают в состав собственных финансовых ресурсов предприятий уставный и добавочный капитал, а также так называемые устойчивые пассивы предприятия, включающие источники финансирования, постоянно находящиеся в обороте предприятия (например, резервы, образованные в соответствии с учредительными документами предприятия или по законодательству). К заёмным средствам относят кредиты коммерческих банков и других кредитных организаций, другие займы. К привлечённым финансовым ресурсам относятся средства, привлечённые путём выпуска акций, бюджетные ассигнования и средства внебюджетных фондов, а также средства других предприятий и организаций, привлечённые на долевое участие и на другие цели.

Структура финансовых ресурсов предприятий различается в зависимости от организационно-правовой формы предприятия, его отраслевой принадлежности и других факторов. Так, например, в составе финансовых ресурсов сельскохозяйственных предприятий имеются бюджетные ассигнования, у предприятий с высоким уровнем технической оснащённости большой удельный вес в составе финансовых ресурсов занимают амортизационные отчисления, предприятия с сезонным характером производства имеют в составе финансовых ресурсов заёмные средства.

Несмотря на различия в составе и структуре финансовых ресурсов отдельных предприятий в общем их объёме по производственным предприятиям наибольший удельный вес занимают собственные средства, они составляют примерно половину в общем объёме финансовых ресурсов. Структура финансовых ресурсов изменялась вместе с развитием экономики. В условиях командно-административной экономики большой удельный вес в составе финансовых ресурсов отечественных предприятий занимали средства государственного бюджета и кредиты Государственного Банка СССР, предприятия не имели возможности использовать такие источники финансовых ресурсов как выпуск ценных бумаг, привлечение иностранных инвестиций, кредиты коммерческих банков. Развитие финансового рынка даёт предприятиям новые возможности по расширению состава финансовых ресурсов и увеличению их объёма.

Следует различать понятия «денежные средства» и «финансовые ресурсы». Финансовые ресурсы составляют лишь часть денежных средств. На счета предприятий поступает выручка от реализации продукции, внереализационные доходы и другие денежные средства, но финансовыми ресурсами является лишь часть этих средств, так как другая часть авансируется в производство в виде оборотных средств. Не относится к финансовым ресурсам выручка от реализации. Лишь после её распределения через финансовую систему образуются прибыль, амортизация и другие виды финансовых ресурсов.

Роль и место финансов предприятий в общей системе финансов определяются их сущностью. Финансы предприятий являются основой финансовой системы, так как именно они охватывают важнейшую часть всех денежных, распределительных отношений в стране, к которым относятся финансовые отношения в сфере общественного производства, где создаются валовый внутренний продукт и национальный доход - основные источники формирования финансовых ресурсов страны. Без финансов предприятий не могут существовать другие звенья и элементы финансовой системы, в первую очередь, бюджет, а, следовательно, и бюджетные учреждения и другие некоммерческие предприятия. С помощью распределительной функции финансов предприятий образуются доходы и накопления самих предприятий, большей части населения и государства.

Главное, базовое место финансов предприятий объясняется тем, что именно посредством финансов предприятий образуется наибольшая часть доходов бюджета и внебюджетных фондов, а также населения. С помощью распределительной функции финансов предприятий формируются их фонды, доходы и накопления, а также временно свободные денежные средства, которые впоследствии

перераспределяются на финансовом рынке.

На уровне государства с помощью финансов предприятий

формируются бюджеты (федеральный и субъектов федерации), а также местные бюджеты, являющиеся главными источниками ресурсов,

направляемых на социально-экономическое развитие страны и её территорий. Посредством распределительной функции финансов предприятий формируются и внебюджетные фонды, в первую очередь государственные социальные внебюджетные фонды, средства которых направляются на удовлетворение различных социальных потребностей населения.

На уровне предприятия с помощью финансов формируются, распределяются и используются разнообразные децентрализованные фонды денежных средств, как производственного, так и социального назначения, доходы и накопления, без которых невозможно осуществление воспроизводственного процесса.

На уровне трудовых коллективов благодаря финансам

предприятий обеспечивается формирование и распределение фонда оплаты труда, материальное стимулирование работников, обеспечение развития социальной и жилищно-хозяйственной инфраструктуры.

Таким образом, роль финансов предприятий велика как на макро-, так и на микроуровне, а также на уровне трудовых коллективов предприятий. От состояния финансов предприятий в основном зависят объёмы формируемых финансовых ресурсов, уровень удовлетворения социально-экономических потребностей общества, финансового положения страны. Важной является роль финансов предприятий в обеспечении сбалансированного развития экономики, достижения оптимальных пропорций распределения валового внутреннего продукта и национального дохода, обоснованного соотношения между

материальными и денежными фондами.

Функции финансов предприятий

Финансы выполняют следующие функции:

1. распределительную

2. контрольную

3. регулирующую

Распределительная функция финансов. Распределение национального дохода заключается в создании так называемых основных или первичных доходов. Их сумма равна национальному доходу. Основные доходы формируются при распределении национального дохода среди участников материального производства. Они делятся на две группы:

• зарплата рабочих, служащих, доходы фермеров и иных лиц, занятых в сфере материального производства;

• доходы организаций (учреждений, предприятий) сферы материального производства.

Однако первичные доходы не в состоянии обеспечить в полном объеме выполнение функций и задач государства. Необходимо дальнейшее распределение или перераспределения национального дохода. Перераспределение национального дохода связано с межотраслевым и территориальным перераспределением средств в интересах их более эффективного использования и накопления предприятиями и организациями; с наличием производственной и непроизводственной сферы, в которой национальный доход не создается (здравоохранение, культура); с перераспределением доходов между различными социальными группами населения. В результате перераспределения образуются вторичные, или производственные доходы. Это доходы, получаемые в отраслях непроизводственной сферы налоги. Вторичные доходы служат для формирования национального дохода. Перераспределение национального дохода в РФ происходит в интересах структурной перестройки народного хозяйства, развития приоритетных отраслей экономики в пользу наименее обеспеченных слоев населения. Конечная цель распределения и перераспределения национального дохода и ВВП, совершаемых с помощью финансов, состоит в развитии производительных сил, создании рыночных структур экономики, укреплении государства, обеспечении высокого качества жизни широких слоев населения. При этом роль финансов подчинена задачам повышения материальной заинтересованности работников и коллективов предприятий и организаций в достижении наилучших результатов при наименьших затратах.

Контрольная функция финансов.

Данная функция проявляется в контроле за распределением ВВП по соответствующим фондам и расходовании их по целевому назначению. Финансовый контроль охватывает производственную и непроизводственную сферы и нацелен на повышение экономического стимулирования, на рациональное и бережное расходование материальных, трудовых и финансовых ресурсов и при-родных богатств, сокращении непроизводительных ресурсов и потерь. Одна из важнейших задач финансового контроля - проверка точного соблюдения законодательства по финансовым вопросам, своевременности и полноты выполнения финансовых обязательств перед бюджетной системой, налоговой службой, банками, а также взаимных обязательств предприятий и организаций по расчетам и платежам. Контрольная функция финансов проявляется также через деятельность финансовых органов. Работники финансовой системы и налоговой службы осуществляют финансовый контроль в процессе финансового планирования, при исполнении доходной и расходной частей бюджетной системы.

Регулирующая функция финансов.

Эта функция связана с вмешательством государства через финансы (государственные расходы, налоги, государственный кредит) в процесс производства. В целях регулирования экономики и социальных отношений используется также финансовое и бюджетное планирование, государственное регулирование рынка ценных бумаг. функции финансов реализуются через финансовый механизм, представляющий собой часть хозяйственного механизма. Финансовый механизм включает совокупность организационных форм финансовых отношений в народном хозяйстве, порядок формирования и использования централизованных и децентрализованных фондов денежных средств, методы финансового планирования формы управления финансовой системой, финансовое законодательство.

Организация финансов предприятий

Принципы организации финансов предприятий, их развитие в

рыночных условиях.

Финансы предприятий являются основой финансовой системы России, так как именно они непосредственно участвуют в процессе материального производства.

При участии финансов предприятий создается и первично распределяется валовой внутренний продукт. Поэтому, прежде всего от состояния финансов предприятий зависит обеспеченность централизованных в рамках государства денежных фондов финансовыми ресурсами, а также активность банковской и страховой деятельности.

Финансовые отношения коммерческих предприятий строятся на определенных принципах, связанных с основами хозяйственной деятельности.

Традиционно к основным принципам организации финансовых отношений относят:

-самостоятельность хозяйственной деятельности;

-самоокупаемость и самофинансирование;

-заинтересованность в результатах деятельности;

-принцип материальной ответственности;

-принцип обеспечения финансовых резервов.

Принцип хозяйственной самостоятельности предполагает, что предприятие самостоятельно принимает решение по поводу целей, видов, перспектив и методов своей производственно-хозяйственной деятельности.

Однако о полной хозяйственной самостоятельности говорить нельзя, так как государство регламентирует отдельные стороны их деятельности. Так, законодательно устанавливаются взаимные отношения коммерческих организаций с бюджетами разных уровней. Коммерческие организации всех форм собственности в законодательном прядке уплачивают необходимые налоги в соответствии с установленными ставками, участвуют в формировании внебюджетных фондов. Государство определяет и амортизационную политику. Начисление амортизации по основным средствам, приобретенным до 1998 года, проходит по нормам, установленным законодательно. Законодательно определяется необходимость формирования и размер финансового резерва для акционерных обществ.

Следующим принципом организации финансов является принцип самофинансирования и самоокупаемости.

Реализация этого принципа - одно из основных условий предпринимательской деятельности, которое обеспечивает конкурентоспособность хозяйствующего субъекта. Самофинансирование означает полную самоокупаемость затрат на производство и реализацию продукции, выполнение работ и оказание услуг, инвестирование в развитие производства за счет собственных денежных средств и при необходимости банковских и коммерческих кредитов.

В развитых рыночных странах на предприятиях с высоким уровнем самофинансирования удельный вес собственных средств достигает 70% и более. К основным собственным источникам финансирования коммерческих организаций относятся: амортизационные отчисления, прибыль, отчисления в ремонтный фонд. Доля собственных источников в общем объеме инвестиций российских предприятий соответствует уровню развитых рыночных стран. Однако общий объем денежных средств достаточно низкий и не позволяет осуществлять серьезные инвестиционные программы. В настоящее время далеко не все коммерческие организации способны реализовать этот принцип. Организации ряда отраслей, выпуская продукцию и оказывая услуги, необходимые потребителю, по объективным причинам не могут обеспечить их рентабельность. К ним относятся отдельные предприятия городского пассажирского транспорта, ЖКХ, сельского хозяйства, оборонной промышленности, добывающих отраслей. Такие предприятия по мере возможности получают государственную поддержку в форме дополнительного финансирования из бюджета на возвратной и безвозвратной основе.

Принцип материальной ответственности означает наличие определенной системы ответственности предприятия, его собственников и работников за ведение и результаты хозяйственной деятельности.

Под центром ответственности понимается подразделение хозяйствующего субъекта, руководство которого наделено определенными ресурсами и полномочиями, достаточными для выполнения установленных плановых заданий.

При этом:

· вышестоящим руководством определяются один или несколько базовых (системообразующих) критериев и устанавливаются плановые их значения;

· суждение об эффективности работы центра ответственности делается на основании выполнения плановых заданий по системообразующим критериям;

· руководство подразделения наделяется ресурсами в согласованных объемах, достаточных для выполнения плановых заданий;

· ограничения по ресурсам носят достаточно общий характер, т.е. руководство центра ответственности обладает полной свободой действий в отношении структуры ресурсов, организации производственно-технологического процесса, систем снабжения и сбыта т.п.

Смысл выделения центров ответственности - в поощрении инициативы у руководителей среднего звена, повышении эффективности работы подразделений, получении относительной экономии издержек производства и обращения.

В зависимости от того, какой критерий - затраты, доходы, прибыль, инвестиции- определяется как системообразующий, принято выделять четыре типа центров ответственности.

Затратообразующий центр- подразделение, работающее по утвержденной смете расходов. Для подразделения подобного типа трудно оценить доходы, поэтому внимание концентрируется на затратах, например, бухгалтерия предприятия; трудно оценить, какая часть прибыли предприятия обусловлена работой бухгалтеров, однако можно установить плановые ориентиры по затратам.

Доходообразующий центр- подразделение, руководство которого несет ответственность за генерирование доходов: примеры- отдел сбыта крупного предприятия, региональный центр продаж. В данном случае руководитель не несет ответственность за основные затраты хозяйствующего субъекта. Например, при продаже продукции завода руководитель коммерческой службы не несет ответственность за ее себестоимость; главная его задача- организация торговли, работа с клиентами, варьирование скидками в рамках установленной ценовой политики и т.п. безусловно. В этом случае возникают затраты, но не они являются объектом пристального контроля со стороны вышестоящего руководства.

Прибылеобразующий центр- подразделение, в котором в качестве основного критерия выступает прибыль или рентабельность продаж. Чаще всего в их роли выступают самостоятельные подразделения крупной фирмы: дочерние и зависимые компании, дивизиональные подразделения с замкнутым производственным циклом, технологически самостоятельные производства, обособляемые в рамках диверсификации производственной деятельности.

Инвестиционно-развивающий центр- подразделение, руководство которого не только ответственно за организацию рентабельной работы, но и не наделено полномочиями осуществлять инвестиции в соответствии с установленными критериями; например, если ожидаемая норма прибыли не ниже установленной границы. В качестве системообразующего критерия здесь чаще всего выступает показатель рентабельности инвестиций; кроме того, могут налагаться ограничения сверху на объем допустимых капиталовложений. Центр ответственности данного типа – наиболее общее по функциональным возможностям подразделение; здесь больше и число субкритериев - затраты, доходы, прибыль, объем разрешенных инвестиций, показатели рентабельности.

Очевидно, что в настоящее время имеются слабые предпосылки для реализации этого принципа: существующая система налогообложения носит ярко выраженный фискальный характер, из-за сложности экономической ситуации в стране многие коммерческие организации не выполняют обязательств перед своими работниками по выплате заработной платы в установленные сроки и, наконец, падение производства не позволяет обеспечить интересы государства, полноту и своевременность уплаты налогов в бюджет.

Принцип обеспечения финансовых резервов указывает на целесообразность формирования денежных резервов предприятия для уменьшения риска возникновения финансовых проблем при возможных колебаниях рыночной конъюнктуры. В акционерных обществах, финансовые резервы формируются в законодательном порядке из чистой прибыли.

Предприятия других организационно-правовых форм создают резервы в соответствии с самостоятельно разработанными учредительными документами. Необходимо отметить, что денежные средства, направляемые в финансовый резерв, не изымаются из оборота, но должны храниться в ликвидной форме.

Важным принципом организации финансов предприятий является сочетание финансового планирования и коммерческого расчета. Имеются точки зрения о том, что коммерческий расчет несовместим с планированием финансов. Однако в мировой и отечественной практике общепризнанным рычагом финансового управления являются целевые комплексные программы как элемент планирования. В инвестиционной деятельности ни одна фирма не начинает дело до тех пор, пока нее разработает проект (план) с обоснованием финансирования и конечным финансовым результатом. На основе внутрифирменного планирования заключаются договоры, размещаются заказы на конкурсной основе. Разработка планов (за рубежом их называют проектами) основывается на глубоком изучении спроса потребителей, изучении опыта конкурентов, анализе финансовых возможностей предприятия. Хорошо разработанный план служит хорошим результатом коммерческого расчета.

В любом предприятии складывается система мер поощрения и критериев оценки деятельности структурных единиц и отдельных работников. Составным элементом такой системы является идея материальной ответственности, суть которой состоит в том, что отдельные лица, имеющие отношение к управлению материальными ценностями, отвечают рублем за неоправданные результаты своей деятельности. Формы организации материальной ответственности могут быть различными, однако, основные их них две: индивидуальная и коллективная материальная ответственность.

Индивидуальная материальная ответственность означает, что конкретное материально-ответственное лицо (кладовщик, руководитель подразделения, продавец, кассир) заключает договор с руководством предприятия, согласно которому любая недостача товарно-материальных ценностей должна быть возмещена этим лицом. В некоторых ситуациях устанавливаются нормативы, в пределах которых может иметь место отклонение учетных оценок от фактических; в этом случае материально-ответственное лицо должно возместить лишь сверхнормативные потери. Перечень материально-ответственных лиц определяется предприятием. В случае коллективной материальной ответственности за возможные недостачи отвечает уже не конкретное лицо, а коллектив (например, бригада продавцов, сменяющих друг друга в отделе магазина). Эта форма ответственности помогает избежать неоправданно частых инвентаризаций.

В соответствии с российским законодательством предприятия, нарушающие договорные обязательства (сроки, качество продукции), расчетную дисциплину, допускающих несвоевременный возврат краткосрочных и долгосрочных ссуд, погашение векселей, нарушение налогового законодательства, уплачивают пени, неустойки, штрафы. В случае неэффективной деятельности к предприятию может быть применена процедура банкротства. Для руководителей предприятия принцип материальной ответственности реализуется через систему штрафов случаях нарушения предприятием налогового законодательства.

Смысловая нагрузка принципа экономической эффективности определяется тем обстоятельством, что, поскольку создание и функционирование некоторой системы управления финансами предприятий с неизбежностью предполагает расходы, эта система должна быть экономически целесообразной в том смысле, что прямые расходы оправданы прямыми или косвенными доходами. Поскольку далеко не всегда можно дать однозначные количественные оценки, аргументирующие или подтверждающие эту целесообразность, оптимизация оргструктуры осуществляется на основе экспертных оценок в динамике – иными словами, она формируется постепенно и всегда субъективна.

Деятельность предприятия в целом, его подразделений и отдельных должна периодически контролироваться. Системы контроля могут быть построены по-разному, однако практика показывает, что финансовый контроль является наиболее эффективным и действенным. В частности, одним из важнейших способов контроля за конгруэнтностью целевых установок собственников компании и ее управленческого персонала является проведение аудиторский проверок. Аудиторская деятельность представляет собой предпринимательскую деятельность аудиторов по осуществлению независимых вневедомственных проверок бухгалтерской отчетности, платежно-расчетной документации, налоговых деклараций и других финансовых обязательств и требований экономических субъектов, а также оказанию иных аудиторских услуг. Внутренний финансовый контроль осуществляется путем организации системы внутреннего аудита.

Финансовые ресурсы предприятия, их состав и структура

Финансовые ресурсы организаций - денежные доходы и поступления, находящиеся в распоряжении субъекта хозяйствования и предназначенные для выполнения финансовых обязательств, для осуществления затрат по расширению производства и экономическому стимулированию работающих.

Формирование финансовых ресурсов осуществляется за счет собственных и приравненных к ним средств, за счет мобилизации ресурсов на финансовом рынке, за счет поступления денежных средств от финансово-банковской системы в порядке перераспределения.

Основным источником финансовых ресурсов выступает стоимость реализованной продукции (оказанных услуг), различные части которой в процессе распределения выручки принимают форму денежных доходов и накоплений. Финансовые ресурсы формируются за счет прибыли (от основной и других видов деятельности) и амортизационных отчислений. Наряду с ними источниками финансовых ресурсов выступают:

· выручка от реализации выбывшего имущества;

· устойчивые пассивы;

· различные целевые поступления (например, плата за содержание детей в детских садах);

· мобилизация внутренних ресурсов в строительстве.

Процессы приватизации государственной собственности привели к тому, что появился еще один источник финансовых ресурсов - паевые и иные взносы трудовых коллективов.

Кроме того, значительные финансовые ресурсы могут быть мобилизованы на финансовом рынке. Формами их мобилизации являются продажа акций, облигаций и других видов ценных бумаг, выпускаемых данным предприятием.

Внутренние источники финансовых ресурсов: доходы, поступления и накопления; прибыль от основной деятельности, вспомогательных работ, финансовых операций, строительно-монтажных работ, реализации основных фондов; внереализационные доходы, амортизационные отчисления, выручка от реализации, устойчивые пассивы, мобилизация внутренних ресурсов в строительстве, целевые взнос, резервный фонд, паевые и иные взносы трудового коллектива.

Внешние источники финансовых ресурсов: средства, мобилизуемые на финансовом рынке, поступления в порядке перераспределении: кредиты и займы; средства от продажи ценных бумаг; финансовые ресурсы, формируемые на паевых (долевых) началах; дивиденды, проценты от ценных бумаг других эмитентов; страховые возмещения по наступившим случаям реализация страховых полисов, залоговых свидетельств; финансовые ресурсы, поступающие от союзов, ассоциаций и отраслевых структур; бюджетные ассигнования, субсидии.

Использование финансовых ресурсов осуществляется предприятием по многим направлениям, главными из которых являются:

1.Платежи органам финансово-банковской системы, налоговые платежи в бюджет, уплата процентов банкам за пользование кредитами, погашение взятых ранее ссуд, страховые платежи.

2.Инвестирование собственных средств и капитальных затрат, которое связано с расширением производства, его техническим обновлением, переходом на новые прогрессивные технологии.

3.Инвестирование финансовых ресурсов в ценные бумаги, приобретаемые на рынке акции, облигации других фирм, государственные займы и т.д.

4.Направление финансовых ресурсов на образование денежных фондов поощрительного и социального характера.

5.Использование финансовых ресурсов на благотворительные цели, спонсорство.

Таким образом, финансовые ресурсы используются предприятием в процессе производственной и инвестиционной деятельности. Они находятся в постоянном движении и пребывают в денежной форме лишь в виде остатков средств на расчетном счете в коммерческом банке и в кассе предприятия.

Предприятие, заботясь о своей финансовой устойчивости и стабильном месте в рыночном хозяйстве, распределяет свои финансовые ресурсы по видам деятельности и во времени. Углубление этих процессов приводит к усложнению финансовой работы, использованию в практике специальных финансовых инструментов.

Первоначальное формирование финансовых ресурсов происходит в момент учреждения предприятия, когда образуется уставный фонд.

Его источниками в зависимости от организационно-правовых форм хозяйствования выступают: акционерный капитал, паевые взносы членов кооперативов, отраслевые финансовые ресурсы (при сохранении отраслевых структур), долгосрочный кредит, бюджетные средства.

Величина уставного фонда показывает размер тех денежных средств — основных и оборотных, — которые инвестированы в процесс производства.

Основным источником финансовых ресурсов на действующих предприятиях выступает стоимость реализованной продукции (оказанных услуг), различные части которой в процессе распределения выручки принимают форму денежных доходов и накоплений.

Финансовые ресурсы формируются главным образом за счет прибыли (от основной и других видов деятельности) и амортизационных отчислений. Наряду с ними источниками финансовых ресурсов выступают: выручка от реализации выбывшего имущества, устойчивые пассивы, различные целевые поступления (плата за содержание детей в дошкольных учреждениях).

Процессы приватизации государственной собственности привели к тому, что появился и играет важную роль еще один источник финансовых ресурсов — паевые и иные взносы членов трудового коллектива.

До перехода на рыночные условия хозяйствования значительные финансовые ресурсы предприятия получали на основе внутриотраслевого перераспределения денежных средств и бюджетного финансирования.

Однако принципы рыночного хозяйствования, внедрение коммерческих начал в деятельность предприятий потребовали принципиально иных подходов к формированию финансовых ресурсов. Ориентация на инициативу и предприимчивость, полная материальная ответственность обусловили два важнейших изменения в области финансовых взаимосвязей предприятий с другими структурами: во-первых, развитие страховых операций, и, во-вторых, существенное сокращение сферы безвозмездно получаемых ассигнований.

В этой связи при переходе на рыночные основы хозяйствования в составе финансовых ресурсов, формируемых в порядке перераспределения, все большую роль постепенно играют выплаты страхового возмещения, поступающие от страховых компаний, и все меньшую — бюджетные и отраслевые финансовые источники.

Предприятия могут получать финансовые ресурсы: от ассоциаций и концернов, в которые они входят, — лишь в том случае, если это предусмотрено механизмом использования соответствующих денежных фондов; от вышестоящих организаций — при сохранении отраслевых структур; от органов государственного управления — в виде бюджетных субсидий на строго ограниченный перечень затрат. Зато в условиях функционирования рынка ценных бумаг появляются такие виды финансовых ресурсов, как дивиденды и проценты по ценным бумагам других эмитентов, а также прибыль от проведения финансовых операций.

Значительные финансовые ресурсы, особенно по вновь создаваемым и реконструируемым предприятиям, могут быть мобилизованы на финансовом рынке. Формами их мобилизации являются продажа акций, облигаций и других видов ценных бумаг, выпускаемых данным предприятием, кредитные инвестиции.

С переходом на рыночные основы хозяйствования необычайно возрастает не только роль руководителей предприятий, членов правлений акционерных компаний, но и финансовых служб, игравших второстепенную роль в условиях административно-командных методов управления. Изыскание финансовых источников развития предприятия, направлений наиболее эффективного инвестирования финансовых ресурсов, операции с ценными бумагами и другие вопросы финансового менеджмента становятся основными для финансовых служб предприятий в условиях рыночной экономики.

Суть финансового менеджмента заключается в такой организации управления финансами со стороны соответствующих служб, которая позволяет привлекать дополнительные финансовые ресурсы на самых выгодных условиях, инвестировать их с наибольшим эффектом, осуществлять прибыльные операции на финансовом рынке, покупая и перепродавая ценные бумаги. Достижение успеха в области финансового менеджмента во многом зависит от такого поведения работников финансовых служб, при котором главными становятся инициатива, поиск нетрадиционных решений, масштабность операций и оправданный риск, деловая хватка.

Мобилизуя денежные средства других собственников на покрытие затрат своего предприятия, работники финансовой службы прежде всего должны иметь ясное представление о целях инвестирования ресурсов и уже в соответствии с ними давать рекомендации о формах привлечения средств. Для покрытия краткосрочной и среднесрочной потребности в средствах целесообразно использовать ссуды кредитных учреждений.

При осуществлении крупных капитальных вложений в реконструкцию и расширение предприятия можно воспользоваться выпуском ценных бумаг, однако подобная рекомендация может быть дана лишь в том случае, если финансисты основательно изучили финансовый рынок, проанализировали спрос на разные виды ценных бумаг, учли возможное изменение конъюнктуры и, взвесив все это, тем не менее, уверены в сравнительно быстрой и выгодной реализации ценных бумаг своего предприятия.

Подготовка к выпуску и первичное размещение ценных бумаг — дело очень тонкое, кропотливое, требующее глубокого знания конъюнктуры финансового рынка и психологии потенциальных инвесторов. В странах с развитой рыночной экономикой этот весьма важный этап жизненного цикла ценных бумаг осуществляется при помощи специализированных инвестиционных институтов, которые в нашей стране только начинают создаваться, и брокерских фирм-посредников. Законодательство Российской Федерации допускает возможность первичного размещения ценных бумаг посредством публичного объявления о подписке на них, путем продажи ценных бумаг с аукциона на основе конкурса заявок инвесторов или через фондовые биржи.

Выбрав в качестве формы привлечения дополнительных финансовых ресурсов выпуск и продажу ценных бумаг, администрация предприятия должна решить вопрос о том, какой именно вид ценной бумаги — акция или облигация — и на каких условиях обеспечит наибольшую результативность.

Выпуск облигаций целесообразен в том случае, если собственник не хочет отдавать право владения и распоряжения частью своего имущества другим собственникам; при этом он надеется на получение стабильного дохода от дополнительно инвестированных средств, который позволит в течение всего срока действия займа регулярно выплачивать по облигациям, а в конце — погасить основной долг.

Если же собственник увидит, что реконструкция предприятия и расширение сферы (видов) его деятельности невозможны без привлечения и постоянного использования в обороте капитала других инвесторов, то он примет решение о выпуске акций. Но и в этом случае очень важным представляется выбор, между обыкновенными и привилегированными акциями, именными акциями и акциями на предъявителя.

Решая вопрос о выпуске разных видов акций, эмитент должен руководствоваться условиями их функционирования, возможностями быстрого размещения. По обыкновенным акциям уровень выплачиваемого в виде дивиденда дохода колеблется по годам в зависимости от получаемой предприятиями прибыли и направлений ее использования. Поскольку владельцы обыкновенных акций несут наибольший риск неполучения объявленных дивидендов, им предоставляется право избирать членов правления акционерного общества и решать другие вопросы (например, о размере годовой прибыли, направлениях ее использования) на общем собрании акционеров.

Привилегированная акция отличается тем, что ее владелец, во-первых, имеет право на первоочередное получение дохода в виде фиксированного процента на вложенный капитал; во-вторых, обладает кумулятивным правом на получение дивидендов, означающим, что недополучение дохода по акциям в одном (неблагоприятном) году компенсируется соответствующим увеличением выплат в следующем (благоприятном по уровню доходности) году; в-третьих, при ликвидации предприятия пользуется преимуществом по сравнению с остальными кредиторами в удовлетворении своих имущественных прав; в-четвертых, как правило, не обладает правом голоса при выборе членов правления и решении других акционерных дел.

Привилегированные акции по сравнению с обыкновенными пользуются большим спросом на рынке, но зато налагают повышенные финансовые обязательства на эмитента. Поэтому их выпуск зависит от невозможности размещения обыкновенных акций на финансовом рынке. Ситуация на рынке с размещением ценных бумаг заставляет решать и вопрос о том, какие акции — именные или на предъявителя — следует выпускать в обращение. Преимущество именных акций в том, что заранее известен покупатель (инвестор) и нет проблемы с реализацией; к тому же жестко ограничен круг совладельцев фирмы. Однако именные акции существенно снижают возможности маневрирования средствами потенциальных инвесторов. Все эти моменты должны быть тщательно учтены работниками финансовых служб, прежде чем они будут давать рекомендации руководству фирмы, а оно — принимать решение о выпуске ценных бумаг, условиях их функционирования и порядке погашения.

Важнейшая сторона деятельности финансовой службы предприятия состоит в рациональном использовании свободных финансовых ресурсов, нахождении наиболее эффективных направлений инвестирования средств, приносящих предприятию дополнительную прибыль. Прибыльное инвестирование денежных средств достижимо лишь с помощью тех работников финансовых служб, которые соединяют в себе искусство предвидения динамики экономических процессов с высокопрофессиональным владением техникой совершения финансовых операций.

Осуществляя, в частности, сделки на финансовом рынке, работники предприятия учитывают специфику обращения ценных бумаг.

Выпускаемые в обращение ценные бумаги — акции, облигации и др. — имеют номинальную (нарицательную) стоимость, именно в соответствии с ней определяется, в частности, долг эмитента перед держателями облигаций, выплачиваемый в момент погашения займа.

Стремясь побыстрее, разместить акции (облигации), эмитент может устанавливать эмиссионную цену, по которой ценная бумага реализуется первоначально банками. Эмиссионная цена, как правило, ниже номинальной.

Колебания спроса и предложения по ценным бумагам, обращающимся на финансовом рынке, приводят к тому, что рыночный курс акций и облигаций, т.е. цена, по которой они продаются и покупаются, не совпадает с номинальной ценой. Рыночный курс зависит, прежде всего, от двух факторов: он прямо пропорционален размеру дохода, приносимого ценной бумагой, и обратно пропорционален норме ссудного процента, действующего в народном хозяйстве. Кроме того, на рыночный курс оказывают влияние экономическая конъюнктура, состояние рынка ссудных капиталов, политическая обстановка в стране, социальные и психологические факторы и др. Определение рыночного курса ценной бумаги называется котировкой; осуществляется она на биржах специальными котировальными комиссиями. Рыночные курсы ценных бумаг публикуются в биржевых бюллетенях.

При инвестировании денежных средств в ценные бумаги работники финансовых служб обязаны соблюдать ряд требований, если они не хотят причинить вред своему предприятию, и наоборот, стремятся способствовать его процветанию. Эти требования таковы: покупая акции (облигации) других предприятий, необходимо инвестировать только избыточные финансовые ресурсы, причем у предприятия всегда должна быть денежная наличность на случай чрезвычайных обстоятельств.

Денежная наличность предприятия может быть либо в форме денежного запаса на банковском счете, либо в высоколиквидных правительственных ценных бумагах (облигациях и казначейских обязательствах). Прежде чем приобрести акции (облигации) любого предприятия, необходимо всесторонне изучить его деятельность, проанализировать динамику его финансовых результатов, ведь ценность акции определяется, прежде всего, теми доходами, которые ожидаются в будущем, а вовсе не теми, которые обещаны в указанном на акции уровне дивидендов.

Лучше не полагаться на собственный анализ, а получить консультации у двух-трех надежных экспертов или брокеров. Чтобы обезопасить инвестора от финансового просчета, сопутствующего, как правило, нацеленности только на один объект (который как раз и может оказаться неудачным), нужно инвестировать средства в ценные бумаги нескольких предприятий, причем лучше, если они будут представлять разные отрасли экономики. Еще предпочтительнее приобрести акции ведущих и известных фирм, но, конечно, в периоды, когда цены на эти акции приемлемы; необходимо регулярно изучать финансовые отчеты тех предприятий, в акции (облигации) которых инвестированы денежные средства.

При рассмотрении отчетных данных не следует ограничиваться лишь показателями балансовой и чистой прибыли, ее распределением, величиной и уровнем дивидендов, нужно определять и изучать динамику таких коэффициентов, как норма прибыли на акционерный капитал, уровень рентабельности и коэффициент прибыльности, скорость оборота авансированных средств, соотношение собственных и заемных средств, коэффициент ликвидности.

Положение дел на интересующем инвестора предприятии необходимо сравнивать с общей ситуацией в соответствующей отрасли экономики; не рекомендуется отказываться от приобретения акций (облигаций) только из-за невысоких дивидендов (процентов).

Иногда лучше пойти на сравнительно невысокие дивиденды, если при этом обеспечивается их неснижаемая стабильность и долгосрочный характер получения. К примеру, на западном рынке наибольшей популярностью пользуются как раз ценные бумаги с твердым фиксированным доходом. Инвестирование средств считается целесообразным, если норма доходности от инвестиций превышает процент, выплачиваемый кредитной системой за пользование временно свободными денежными средствами.

Соблюдению перечисленных выше требований в нашей стране мешает отсутствие необходимых условий, сопутствующих обращению ценных бумаг в странах с развитой рыночной экономикой. У нас продажа и покупка акций (облигаций) совершается пока что в нецивилизованных условиях. Причиной тому служат два обстоятельства. Во-первых, отсутствует необходимая информация, которая только и может обеспечить честность совершаемых сделок с ценными бумагами. Например, в США фирма, осуществляющая широкую подписку на акции, обязана сообщать о себе разносторонние сведения по 31 категории информации, включающей не только показатели балансов и отчетов, ликвидности и платежеспособности, прогнозов развития на ближайшую и отдаленную перспективу, но и сведения о составе руководителей фирмы (членов правления), сферах деятельности, социальных мероприятиях.

Организация финансовой работы и задачи финансовых служб на предприятии

Под финансовой службой предприятия понимается самостоятельное структурное подразделение, выполняющее определенные функции в системе управления предприятием.

Управление финансами осуществляется с помощью финансового механизма, который состоит из двух подсистем:

1. Управляющая подсистема. Это субъект управления. Управляющей подсистемой являются финансовая служба, финансовый отдел и финансовые менеджеры.

2. Управляемая подсистема. Это объект управления. Управляемая подсистема включает в себя:

-финансовые отношения (взаимоотношения с потребителями, поставщиками);

- источники финансовых ресурсов;

- финансовые ресурсы организаций;

- денежный оборот предприятия.

Основными функциями финансовой службы являются:

- управление ликвидностью активов предприятия;

- организация эффективных взаимоотношений с банками и другими инвесторами;

- управление заемными средствами;

- управление финансовыми рисками;

- формирование оптимальной структуры капитала фирмы;

- поиск новых источников финансирования;

- оценка и реализация инвестиционных проектов;

- контроль за валютными операциями;

- проведение операций с ценными бумагами и формирование портфеля ценных бумаг, способного обеспечить финансовую устойчивость и стабильность фирмы;

- проведение обоснованной дивидендной политики;

- прогнозирование финансовых ситуаций;

- планирование финансовой деятельности;

- регулирование денежного оборота;

- учет затрат и результатов производственной, инвестиционной и финансовой деятельности;

- анализ и оценка эффективности использования и вложения капитала;

- анализ финансовых результатов и финансового состояния фирмы и ее клиентов.

Важнейшими направлениями финансовой работы коммерческой организации являются:

1. Финансовое планирование. В ходе финансового планирования каждое предприятие оценивает свое финансовое состояние, определяет возможность увеличения финансовых ресурсов и выявляет направления наиболее эффективного их использования. Финансовое планирование осуществляется на основе анализа информации о финансах предприятия, получаемой из бухгалтерской, статистической и управленческой отчетности. В этой области финансовая служба обеспечивает выполнение следующих задач:

- разработка проектов финансовых и кредитных планов со всеми необходимыми расчетами;

- определение потребности в собственном оборотном капитале;

- выявление источников финансирования хозяйственной деятельности;

- разработка плана капитальных вложений с необходимыми расчетами;

- участие в разработке бизнес-плана;

- составление кассовых планов в учреждения банка;

- участие в составлении планов реализации продукции в денежном выражении и определение плановой суммы балансовой прибыли на год и по кварталам и показателей рентабельности.

2. Оперативная работа. В этой области финансовая служба решает задачи:

- обеспечение в установленные сроки платежей в бюджет, выплат процентов по краткосрочным и долгосрочным ссудам банков, выдачи заработной платы работникам и других кассовых операций, оплата счетов поставщиков за отгруженные товарно-материальные ценности, услуги и работу;

- обеспечение финансирования затрат плана;

- оформление кредитов в соответствии с договорами;

- ведение ежедневного оперативного учета: реализация продукции, прибыли от реализации, других показателей финансового плана;

- составление сведений о поступлении средств и справок о ходе выполнения показателей финансового плана и финансового состояния.

3. Контрольно-аналитическая работа. Финансовые службы осуществляют постоянный контроль за выполнением показателей финансового, кассового и кредитного планов, планов по прибыли и рентабельности, следят за использованием по назначению собственного и заемного оборотного капитала, за целевым использованием банковского кредита. В этом им оказывает большую помощь бухгалтерия.

Исходя из объема и сложности решаемых задач, финансовая служба предприятия может быть представлена финансовым управлением (на крупных предприятиях), финансовым отделом на средних предприятиях, либо одним лишь финансовым директором или главным бухгалтером, который занимается всеми вопросами бухгалтерского учета и финансовой стратегией (на малых предприятиях).

Структура управления финансово - экономической службы предприятия. Во главе предприятия генеральный директор.

Достаточно дискуссионным является вопрос о статусе финансового директора в структуре системы управления финансов.

Принимая во внимание, что на многих предприятиях уже давно введена должность финансового директора, можно объективно говорить о качественном изменении работы службы. Однако данная должность не была введена в законодательном порядке и поэтому довольно долго отсутствовала в квалификационном справочнике должностей и специальностей. И только Постановлением Минтруда РФ от 12 ноября 2003 г. № 75 в Квалификационный справочник были введены должность и должностная инструкция финансового директора. Согласно этой инструкции, основной задачей финансового директора является укрепление финансовой устойчивости. Однако этот вопрос освещен в ней недостаточно глубоко. Следовательно, имеет смысл восполнить этот пробел разработкой положения как обо всей финансово-экономической службе, так и о каждом из ее ведущих специалистов.

Также в структуру финансовой службы традиционно входят:

- Бухгалтерия (финансовый учет);

- Аналитический отдел;

- Отдел финансового планирования;

- Отдел ценных бумаг и валют;

- Планово – экономический отдел.

Бухгалтерия ведет бухгалтерский учет хозяйственных операций предприятия и формирует публичную финансовую отчетность в соответствии с установленными стандартами и требованиями. Качество финансового управления определяется уровнем бухгалтерского и управленческого учета. Учет должен строится так, чтобы оперативно сводить финансовую информацию воедино, определять влияние отдельных факторов среды на общее финансовое положение, своевременно определять отклонения в плановых показателях от реальных. Финансовые отчеты организации должны включать прибыльность, рыночную позицию, производительность, использование активов, инновации.

Аналитический отдел занимается анализом и оценкой финансового состояния предприятия, выполнение плановых заданий по прибыли и объемам реализации, его ликвидности и рентабельности. Также в задачи этой службы входит прогнозирование финансовых показателей исходя из конъюнктуры рынка, деятельности предприятий-аналогов и предприятий-контрагентов. Специалисты данного отдела могут оценивать предполагаемые инвестиционные проекты.

Отдел финансового планирования (краткосрочного и долгосрочного) разрабатывает основные плановые документы: баланс доходов и расходов, бюджет движения денежных средств, плановый баланс активов и пассивов. Информационной основой планирования выступают данные аналитического и оперативного отделов, бухгалтерии, других экономических служб предприятия.

Отдел ценных бумаг и валют формирует портфель ценных бумаг и управляет им, поддерживая его оптимальность с позиций доходности и риска. Также принимает участие в работе валютных и фондовых бирж в целях удовлетворения текущих нужд предприятия в рублевых или валютных средствах.

Планово – экономический отдел собирает счета, накладные, отслеживает их оплату и в условиях регулирования государством наличного обращения следит, чтобы расчеты наличными деньгами между юридическими лицами не превышали установленного лимита. Это отдел контролирует взаимоотношения с банками по поводу безналичных расчетов и получения наличных денежных средств. Претензионная группа в составе отдела решает споры, возникающие между предприятиями и его контрагентами (поставщиками, покупателями), государством (налоговой инспекцией, налоговой полицией) и различными внебюджетными и централизованными фондами по поводу уплаты штрафов, неустоек, начисления пеней и других мер экономического воздействия.

Задание 2.

Как влияют на финансовую деятельность сельскохозяйственных организаций природно-климатические, технологические и др. факторы?

Основным содержанием экономического анализа является исследование влияния изменения величины факторов на изменение значения результирующего показателя.

Факторы – движущие силы (причины и условия) экономических процессов и явлений, определяющих характер или существенные черы их развития.

Факторы могут быть классифицированы по разным признакам.

С позиции воздействия на результаты хозяйственной деятельности факторы могут быть:

– основные, оказывающие решающее воздействие на результативный показатель, и второстепенные, не оказывающие решающего воздействия;

– внутренние, зависящие от деятельности организации, и внешние, не зависящие от деятельности организации;

– объективные, не зависящие от воли и желания людей, и субъективные, зависящие от воли и желания людей;

– общие, действующие во всех отраслях экономики, и специфические, действующие в условиях одной отрасли или организации;

– постоянные и переменные;

– экстенсивные, связанные с количественным ростом, и интенсивные, связанные с использованием резервов. Если при анализе необходимо измерить влияние каждого фактора, то их разделяют на:

– количественные, выражающие количественную определеность, и качественные, определяющие внутренние качества признака, особенности изучаемых объектов;

– простые, не раскладывающиеся на составные части, и сложные зависящие от других факторов;

– прямые, оказывающие непосредственное влияние на результативный показатель (факторы первого порядка), и косвенные (факторы второго порядка);

– измеряемые и неизмеряемые.

Исследуемые в анализе факторы могут быть квалифицированы по разным признакам, что позволяет точнее оценить место и роль каждого фактора в формировании величины результативных показателей.

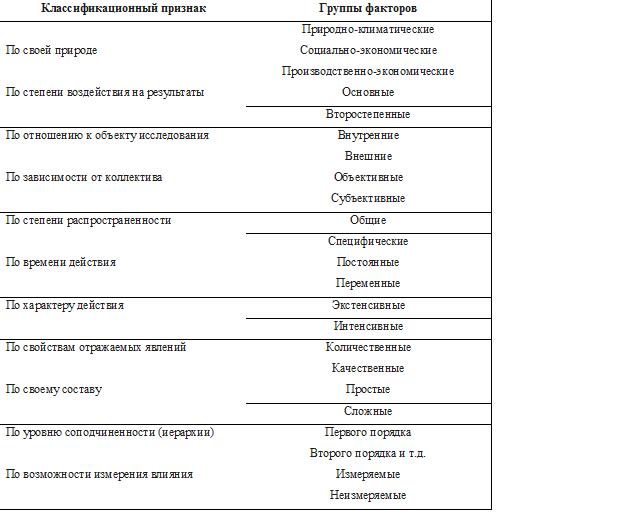

Таблица 1 – Классификация факторов

Большинство изучаемых факторов по своему составу являются сложными, состоят из нескольких элементов. Однако есть и такие, которые не раскладываются на составные части. В зависимости от состава факторы делятся на сложные (комплексные) и простые (элементные) Примером сложного фактора является производительность труда, а простого – количество рабочих дней в отчетном периоде.

Для правильной оценки предприятия факторы необходимо подразделят еще на объективные и субъективные. Объективные факторы, например стихийные бедствие. Не зависит от воли и желания людей. В отличии от объективных субъективные причины зависят от деятельности юридических и физических лиц.

Воздействие отдельных факторов на результативный показатель может быть количественно измерено. Вместе с тем имеется целый ряд факторов, влияние которых на результаты деятельности предприятия не поддается непосредственному измерению, например обеспеченность работников жильем, детскими учреждениями, уровень подготовки кадров и т.д.

По своей природе факторы подразделяются на природно-климатические, социально-экономические и производственно-экономические.

- Природно-климатические факторы оказывают больше влияние на результаты деятельности в сельском хозяйстве, в добывающей промышленности, лесном хозяйстве и других отраслях;

- к социально-экономическим относятся жилищные условия работников, организация спортивной и оздоровительной работы на предприятии, общий уровень культуры и образования кадров;

- производственно-экономические факторы определяют полноту и эффективность использования производственных ресурсов.

По степени воздействия на результаты хозяйственной деятельности факторы делятся на основные и второстепенные.

- К основным относятся факторы, которые оказывают решающее воздействие на результативный показатель;

- второстепенными считаются те, которые не оказывают решающего воздействия на результаты хозяйственной деятельности.

По отношению к объекту исследования факторы классифицируются на внутренние и внешние т.е. зависящие и независящие от деятельности данного предприятия.

По степени распространенности факторы делятся на общие и специфические.

- К общим относятся факторы, которые действуют во всех отраслях экономики;

- специфические являются те, которые действуют в условиях отдельной отрасли экономики или предприятия.

По продолжительности воздействия на результаты деятельности различают факторы постоянные и переменные.

- Постоянные факторы оказывают влияние на изучаемое явление беспрерывно на протяжении всего времени;

- воздействие переменных факторов проявляется периодически, например освоение новых технологий или продукции.

По характеру действия факторы делятся на интенсивные и экстенсивные.

- Интенсивные факторы характеризуют степень усилий, напряженности труда в процессе производства;

- к экстенсивным относятся факторы, которые связаны с количественными, а не с качественными приростами результативного показателя.

Различают следующие факторы внешней среды влияющие на финансовые результаты деятельности предприятия: экономические, политические, рыночные, технологические и международные факторы.

Экономические факторы.

Экономические факторы, которые влияют на деятельность фирмы. К ним относят:

- уровень занятости;

- международный платежный баланс;

- стабильность курса валют;

- налоговая ставка.

Каждый из этих факторов может представлять как угрозу, так и новую возможность для фирмы.

Нестабильность курса валют приводит к колебанию цен на услуги, так как происходит повышение цен у конкурентов. На рост себестоимости влияет также увеличение таможенных пошлин и введение дополнительных таможенных тарифов.

Политические факторы.

Компания полностью зависит от государственной политики и поэтому руководство должно чутко следить за нормативными документами местных и региональных органов власти, федерального правительства. Особенно надо следить за работой налоговой инспекции, чтобы вовремя устранять препятствия для деятельности фирмы. Деятельность фирмы регламентируется следующими нормативными документами: «Постановление правительства РФ», «Законы РФ», «Налоговый кодекс РФ», «Санитарные нормы и правила для оптовых складов», а так же «КЗоТ».

Рыночные факторы.

Рыночная среда очень изменчива. Изменяются демографические условия, жизненный цикл различных изделий, уровень конкуренции. А так же следует учитывать сезонность.

Технологические факторы.

Изменения в технологической внешней среде могут поставить Компанию в безнадежное конкурентное положение. Для этого необходимо иметь офисное оборудование, машины в исправном положении и. т. п., которые облегчают труд работников, увеличивают маневренность проделываемых операций. Смена этого оборудования должна происходить по мере его износа, чтобы Компания не простаивала и всегда являлась конкурентно способной по качеству выполнения работ (быстрой обработки информации на ЭВМ, быстрой доставки в нужные точки и т. п.).

Социальные факторы.

Эти факторы включают меняющиеся ожидания, отношения и нравы и общества. Именно социальные факторы создают часто самые крупные проблемы для фирмы. Нестабильная экономическая ситуация не позволяет фирме обеспечить работникам надлежащую социальную защиту.

Задание 3.

Фирма выпустит в плановом году 30 тыс. ед. готовой продукции. Оптовая цена за ед. (без НДС и акцизов) – 15 тыс. руб.; производственная себестоимость по отчету за истекший год – 10 тыс. руб.

В плановом году снижение производственной себестоимости готовой продукции должно составить 5 %. Расходы по реализации продукции составляют 0,5 % реализованной продукции по производственной себестоимости. Остаток готовой продукции на складе и товаров отгруженных на начало планового периода – 1500 ед., на конец планового года – 500 ед.

Рассчитайте прибыль методом прямого счета.

где:  – ожидаемая прибыль;

– ожидаемая прибыль;

– полная себестоимость товарной продукции базисного года.

– полная себестоимость товарной продукции базисного года.

Список использованной литературы

1.Федулова С.Ф.. Финансы, денежное обращение и кредит. Учебное пособие. 2012

3.Большаков С.В. Финансы предприятий: теория и практика. – М.: Книжный мир, 2005. – 617 с.

4.Бородин И.А.Теоретические основы финансов предприятий/ И. А. Бородин. -Ростов н/Д: «Феникс», 2002. -150 с.

5.Бочаров В.В., Леонтьев В.Е. Корпоративные финансы/ В. В. Бочаров, В. Е. Леонтьев.– СПб.: Питер, 2004. – 630с.

6.Бурмистрова Л.М. Финансы организаций (предприятий)/ Л. М. Бурмистрова. – М.: ИНФРА-М, 2007. – 240 с.

7.Володин А.А., Самсонов Н.Ф., Бурмистрова Л.А. Управление финансами (финансы предприятий)/ А.А. Володин, Н.Ф. Самсонов, Л.А. Бурмистрова. – М.: ИНФРА-М, 2004. – 503 с.

8.Гаврилова А.Н., Попов А.А. Финансы организаций (предприятий)/ А.Н. Гаврилов, А.А. Попов. –М.: КноРус, 2007. – 608 с.

9.Грузинов В.В. Экономика предприятия и предпринимательства/ В.В. Грузинов. – М.: Софит, 2005. – 461 с.

10.Гудович Г.К. Анализ финансового состояния предприятия/ Г. К. Гудович. - Липецк: ЛЭГИ, 2007.-122 с.

11.Дорожинский О.Л. Финансы предприятий/ О.Л. Дорожинский. - Новосибирск: СибАГС, 2006. - 272 с.

12.Дугельный А.П. Бюджетное управление финансово-хозяйственной деятельностью предприятия/ А. П. Дугательный – Новосибирск, 2007. - 488 с.

13.Епифанов В.А. Финансовое управление предприятием/ В. А. Епифанов. - М.: МЭИ, 2006. -456 с.

14.Ивасенко А.Г. Финансовый менеджмент./ А.Г. Ивасенко. Новосибирск: Новосиб. гос. техн. ун-т, 2007.- 175 с.

15.Калинина А.П. Анализ затрат. прибыли и рентабельности коммерческих организаций/ А.П. Калинина.-СПб.: Изд-во С.-Петерб. гос. ун-та экономики и финансов, 2007. -133 с.

16.Кан Ин Ли Финансовый анализ деятельности предприятия/ Кан Ин Ли/ пер. с китайского. -М.: Компания Спутник+. 2003. -289 с.

17.Каратуев А.Г. Финансовый менеджмент/ А.Г. Каратуев.- М.: ФБК-пресс, 2007. - 494 с.

18.Ковалев В.В. Финансы предприятий/ В. В. Ковалев - М.: Проспект. 2003. -352 с.

19.Лапуста М.Г., Мазурина Т.Ю., Скамай Л. Г. Финансы органи

2015-05-14

2015-05-14 490

490