Противоаритмические средства — лекарственные средства, применяемые при нарушениях ритма сокращений сердца: экстрасистолии, тахиаритмиях, брадиаритмиях и блокадах сердца.

Структурными элементами сердца являются кардиомиоциты. Они бывают типичными («рабочие» сократительные кардиомиоциты) и атипичными (проводящая система сердца). Основные свойства типичных кардиомиоцитов - сократимость (инотропизм), проводимость (дромотропизм), возбудимость (батмотропизм). Функцией автоматизма сократительные кардиомиоциты в обычных условиях не обладают. Автоматизм (способность к самопроизвольной генерации импульса), наряду с проводимостью - основное свойство клеток проводящей системы.

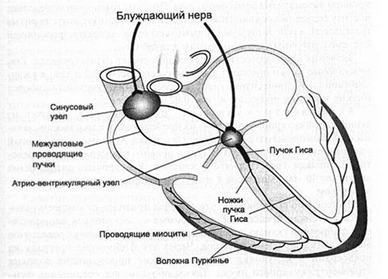

Основными компонентами проводящей системы сердца являются: синоатриальный (синусовый) узел, межузловые проводящие пучки, атриовентрикулярный (предсердно-желудочковый) узел, пучок Гиса, делящийся на две ножки, и волокна Пуркинье (рис.3.18.).

Рис. 3.18. Проводящая система сердца

Клетки CА (синоатриального) узла обладают максимальной функцией автоматизма - способностью спонтанно генерировать электрические импульсы. СА-узел является водителем ритма I порядка, генерируемые им импульсы подавляют автоматизм нижележащих клеток проводящей системы сердца.

Клетки системы Гиса – Пуркинье в обычных условиях практически не проявляют функции автоматизма. Для их возбуждения необходим внешний импульс, которыйгенерируется в СА-узле. Эти импульсы по проводящей системе сердца достигают клеток рабочего миокарда и вызывают их сокращение. Под термином «аритмия» понимают любое отклонение сердечного ритма от синусового.

Все формы аритмий в основном связаны с нарушениями функции автоматизма, и (или) проводимости кардиомиоцитов.

Причины возникновения аритмий:

- нарушения нервной (стресс, чрезмерная активация симпатико-адреналовой системы), гуморальной регуляции сердечной деятельности,

- токсических воздействиях,

- нарушениях электролитного равновесия (гипокалиемия);

- заболевания миокарда (ИБС, миокардит), и перикарда (перикардит)

- врожденные аномалии развития (дополнительные проводящие пучки).

-некоторые ЛС, в том числе антиаритмические, могут вызывать аритмии (оказывают аритмогенное действие)!

Возможны следующие формы нарушения ритма сердца:

Синусовая тахикардия - сокращения сердца с частотой 110—120 в минуту.

Экстрасистолия — появление экстрасистол, т.е. добавочных (внеочередных) сокращений миокарда предсердий или желудочков.

Пароксизмальная тахикардия — приступы частых (160-220 в минуту) сокращений сердца. Пароксизмальная тахикардия может быть желудочковой (вентрикулярной) и наджелудочковой (суправентрикулярной - предсердной).

Мерцательная аритмия (фибрилляция) — беспорядочные несинхронные сокращения отдельных пучков мышечных волокон сердца с частотой 450-600 в минуту. Связана с циркуляцией возбуждения по многим замкнутым цепям, образованным кардиомиоцитами. Различают постоянную и пароксизмальную (приступообразную) формы мерцательной аритмии.

Отдел сердца, в котором возникает мерцательная аритмия, практически не функционирует, поэтому мерцание (фибрилляция) желудочков равнозначно остановке сердца. В этом случае для восстановления синусового ритма сокращений желудочков (кардиоверсия) применяют дефибриллятор, позволяющий подавать на сердце очень короткие импульсы (несколько миллисекунд) с высоким напряжением (несколько тысяч вольт).

При мерцательной аритмии (фибрилляции) предсердий желудочки могут сокращаться в нормальном ритме (нормосистолическая форма мерцательной аритмии) или часто (110-130 в минуту), неритмично, с нарушением кровообращения (тахиаритмическая форма мерцательной аритмии).

При нормосистолической форме мерцательной аритмии для того, чтобы предотвратить образование тромбов в предсердиях, применяют антикоагулянты. Прекратить мерцательную аритмию предсердий (произвести конверсию мерцательной аритмии в синусовый ритм) можно с помощью дефибриллятора или применения противоаритмических средств - хинидина, прокаинамида, амиодарона.

При тахиаритмической форме мерцательной аритмии прежде всего стремятся нормализовать сокращения желудочков. Для этого назначают препараты, затрудняющие атриовентрикулярную проводимость — дигоксин, β -адреноблокаторы, верапамил.

Трепетание - частые (240—340 в минуту) и относительно синхронные сокращения. Трепетание желудочков сопровождается серьезными нарушениями кровообращения и требует срочного терапевтического вмешательства (применяют дефибриллятор или лекарственные средства, прекращающие трепетание). При трепетании предсердий тактика лечения сходна с лечением мерцательной аритмии и зависит от того, в каком ритме сокращаются желудочки.

Блокады сердца — частичное или полное нарушение проведения по волокнам проводящей системы сердца. Чаще всего встречается атриовентрикулярный (предсердно-желудочковый) блок, реже - синоатриальный блок, блок ножек пучка Гиса и др.

При полном атриовентрикулярном блоке желудочки начинают сокращаться в собственном, очень редком ритме (около 30 в минуту), недостаточном для нормального кровообращения.

По применению противоаритмические средства можно разделить на:

1) средства, применяемые при тахиаритмиях и экстрасистолии,

2) средства, применяемые при брадиаритмиях и блокадах сердца.

2015-05-15

2015-05-15 851

851