Понятие «мультипликатор» означает «умножающий» и было введено в экономическую теорию в 1931 г. английским экономистом Р. Каном. В период борьбы с кризисом и безработицей он установил, что государственные затраты на любом участке общественных работ приводят к «мультипликационному» эффекту занятости. Всякий новый участок работ, порождая первичную занятость, выступает толчком для соответствующих затрат на других взаимосвязанных участках, вызывая вторичную, третичную и т. д. занятость. Таким образом, первоначальные затраты «мультиплицируются» в кратном увеличении занятости.

В теории Дж. Кейнса под мультипликатором понимается числовой коэффициент, который показывает зависимость изменения дохода от изменения инвестиций. Эффект мультипликатора в рыночной экономике состоит в том, что увеличение инвестиций приводит к увеличению национального дохода, который возрастает в гораздо больших размерах, чем первоначальный рост инвестиций. Это является результатом того, что инвестиции, помимо первичного эффекта в виде роста национального дохода и занятости, вызывают вторичный, третичный и т. д. эффект. Такой нарастающий эффект называется мультипликационным эффектом. Его количественное значение определяется особым числовым коэффициентом — мультипликатором (K), который показывает, в каком соотношении возрастает национальный доход (Y) по сравнению с увеличением размера инвестиций (J) при достижении равновесного состояния экономики.

|

|

|

?Y = K? J, т. е. мультипликатор, умноженный на приращение инвестиций, показывает приращение национального дохода.

Принцип акселерации.

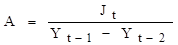

Акселератор (ускоритель) — это коэффициент, который представляет собой отношение прироста инвестиций к вызвавшему его относительному приросту дохода:

,где

,где

А – акселератор;

Y — инвестиции;

Y — доход.

Акселератор служит количественным выражением принципа «акселерации», согласно которому каждый прирост или сокращение дохода вызывает (или требует) прироста или сокращения «индуцированных» инвестиций. Этот принцип был выдвинут в 1913 г. французским экономистом А. Афтальоном и в1919г. американским экономистом Дж. Кларком и впоследствии использовался в неокейнсианских моделях экономического роста.

Принцип акселерации обозначает более резкую динамику прироста (сокращения) инвестиций по сравнению с вызывающей их динамикой дохода.

При исследовании сбережения и инвертирований в экономической литературе сложилось два подхода:

Классический подход. Длительное время одним из фундаментальных принципов экономической теории являлось положение о том, что чем большая часть дохода используется на сбережение, тем выше темпы экономического роста страны, тем быстрее увеличивается национальный доход и повышается уровень жизни населения. Представители классической экономической теории обосновывали это положение тем, что низкая склонность к сбережению сужает ресурсные возможности инвестирования, в результате снижаются темпы развития производства, замедляется общественный прогресс.

|

|

|

Кейнсианский подход. Изучая процессы сбережения и инвестирования, Дж. Кейнс пришел к выводу, что традиционный подход, основным принципом которого является повышение склонности к сбережению и увеличение за счет этого нормы: инвестиций, для стран, достигших высокой стадии экономического развития, не применим.

«Парадокс бережливости». Чтобы установить, почему сбережения как благое намерение превращаются в свою противоположность, необходимо обратиться к инвестициям.

Автономные инвестиции, не связанных с ростом национального дохода, осуществляются в виде первичных вложений, которые приводят к повышению деловой активности, росту занятости, к инвестиционным расходам различных групп предпринимателей. Такие инвестиции принято называть производными или индуцированными. Их осуществление определяется устойчивым увеличением спроса на блага.

Производные инвестиции как дополнение к автономным ускоряют темпы экономического роста, в результате эффект мультипликатора усиливается. Это усиление осуществляется по принципу акселерации, когда спрос на инвестиции вызывается ростом продаж и дохода.

Вместе с тем, при неполной занятости повышение склонности к сбережению неизбежно ведет к снижению склонности к потреблению. В итоге возникает так называемый «парадокс бережливости»: чем больше люди сберегают, тем меньше величина равновесного дохода. Этот вывод непосредственно связан с мультипликатором, величина которого обратно пропорциональна предельной склонности к сбережению.

Вопрос №50.

Сущность, показатели, факторы и типы экономического роста (ЭР).

Экономический рост — сложное многогранное явление, характеризующее поступательное развитие нац. хоз-ва. Динамика экономического роста широко используется при оценке эффективности функционирования производства, технического уровня развития. а также для межгосударственных сравнений.

Экономический рост и экономическое развитие. Эти понятия не тождественны. Экономический рост – составляющая экономического развития, под которым понимается процесс, который включает как периоды роста, так и спада. Экономический рост – положительная составляющая динамики экономического развития.

Показатели экономического роста. Для характеристики той или иной стороны экономического роста используется ряд специфических показателей. Они подразделяются на:

Динамические показатели – показатели, которые характеризуют макроэкономическое развитие хоз-ва страны (темпы роста за определенный период времени). Они позволяют установить скорость расширения производства, выявить потенциальные производственные возможности страны. При исчислении показателей развития производства в динамике ванным моментом является сопоставление темпов роста материальных благ с приростом населения. Если нац. доход увеличивается соответственно приросту населения, то это по существу означает стагнацию экономического развития.

Статистические показатели отражают существование условия равновесного состояния различных процессов. С их помощью определяется исходная база экономического развития. Темпы и уровень экономического развития тесно связаны между собой. например, при различных исходных уровнях, одинаковые темпы роста ведут к увеличению разрыва экономического развития различных стран.

|

|

|

Качественные и количественные показатели. Интегрирующим показателем экономического роста является «уровень жизни».

Уровень жизни населения – степень удовлетворения физических, духовных и соц. потребностей людей. Для определения реальной картины уровня жизни используется так называемая «потребительская корзина».

Потребительская корзина – набор продуктов и непродовольственных товаров и услуг, обеспечивающих определенный уровень потребления.

Факторы экономического роста – это его движущая сила, основные моменты производительных сил, которые в процессе взаимодействий обеспечивают увеличение объемов и повышение его эффективности.

В экономической литературе существуют разные подходы к определению перечня основных факторов экономического роста. Некоторые ученые относят к ним увеличение таких факторов, как труд, капитал, технические нововведения; другие выделяют 6 основных факторов – 4 фактора предложения (кол-во и качество природных ресурсов; кол-во и качество трудовых ресурсов; объем основного капитала, технология), факторы спроса и факторы распределения.

В отечественной лит-ре к факторам экономического роста обычно относят:

1 – рабочую силу;

2 – производственные ресурсы;

3 – технологию;

4 – природу.

По способу воздействия на экономический рост факторы делятся на:

1. Прямые факторы экономического роста (кол-во и качество природных ресурсов; объем и качество основного капитала; количество и качество природных ресурсов; технология).

2. Косвенные факторы экономического роста (снижение налогов на прибыль, расширение возможностей получения кредитов, снижение цен на производственные ресурсы).

Типы экономического роста:

1. Экстенсивный тип – результат количественного увеличения факторов производства при сохранении его прежней технической основы (простое расширение поля производства).

|

|

|

Преимущества: легкость и простота обеспечения экономического роста при условии наличия рабочей силы, сырьевых ресурсов, свободных территорий; быстрота освоения природных ресурсов; создание условий для относительно высокой занятости населения с сокращением уровня безработицы.

Недостатки: технический застой; стагнация производства, которая наступает в результате исчерпания трудовых и производственных ресурсов или благоприятных условий их получения; истощение природных ресурсов; усиление затратного характера производства.

2. Интенсивный тип основывается на широком использовании высокоэффективных, качественно совершенных факторов производства.

Особенности: резкое повышение наукоемкости производства; широкое развитие производства и использования научно-технической информации; преодоление преграды экономического роста, порожденные ограниченность ресурсов.

Виды интенсификации:

1 – трудосберегающий (весь прирост достигается за счет применения новой техники и повышения производительности труда);

2 – капиталосберегающий (экономное расходование средств производства благодаря применению более эффективных машин и оборудования, использованию качественно нового сырья и материалов);

3 – смешанный вид (экономия трудовых и вещественных факторов).

3. Смешанный (или реальный) тип.

Модели экономического роста: простейшая модель равновесного роста; модель равновесного роста; неокейнсианская модель динамического равновесия; модель Харрода; модель Домара.

Вопрос №51.

2015-05-20

2015-05-20 17504

17504