Остаточными называют напряжения, существующие в теле при отсутствии внешних силовых воздействий на него. Наличие этих напряжений обусловлено неравномерностью температуры по объему тела, образованием во время нагрева или охлаждения новых структур с иной плотностью, наличием включений и др. Остаточные напряжения образуют равновесную систему. В зависимости от объема, который охватывается этой системой, различают собственные напряжения трех родов. Напряжения первого рода уравновешиваются в крупных объемах, соизмеримых с размерами детали; напряжения второго рода (микронапряжения) уравновешиваются в пределах одного или нескольких кристаллических зерен; напряжения третьего рода — субмикроскопические искажения кристаллической решетки. Напряжения второго и третьего родов не имеют ориентировки относительно осей детали.

\

\

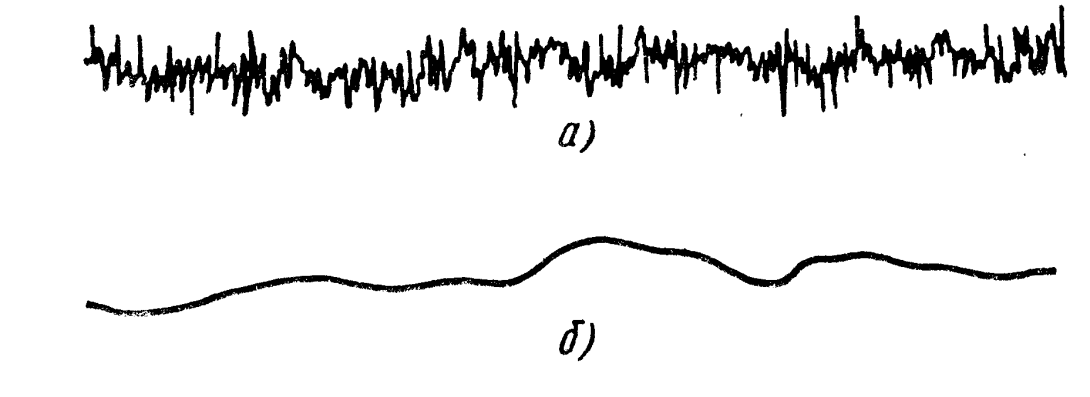

Рис. 2.3. Профилограмма стальной поверхности после шлифования:

а — вертикальное увеличение 40 000, горизонтальное увеличение 400; б — действительный профиль поверхности при одинаковом вертикальном и горизонтальном увеличении

|

|

|

Пластическая деформация вызывает уменьшение плотности металла или, что то же, увеличение его удельного объема. Пластически деформированный при резании слой не может свободно увеличиваться в объеме (этому препятствует недеформированный металл изделия), поэтому в наружном слое проявляются напряжения сжатия, а в остальной части — напряжения растяжения. Это рассуждение предполагает, что деформируемый слой не находится даже частично в состоянии ползучести. В зависимости от температуры металл может быть в упругом и пластичном состояниях. В состоянии ползучести металла силы упругости не проявляются, и деформация протекает без стремления материала к восстановлению формы. За температуру tр перехода из упругого состояния металла в пластическое можно принять 450°С для углеродистых сталей и 550°С для легированных.

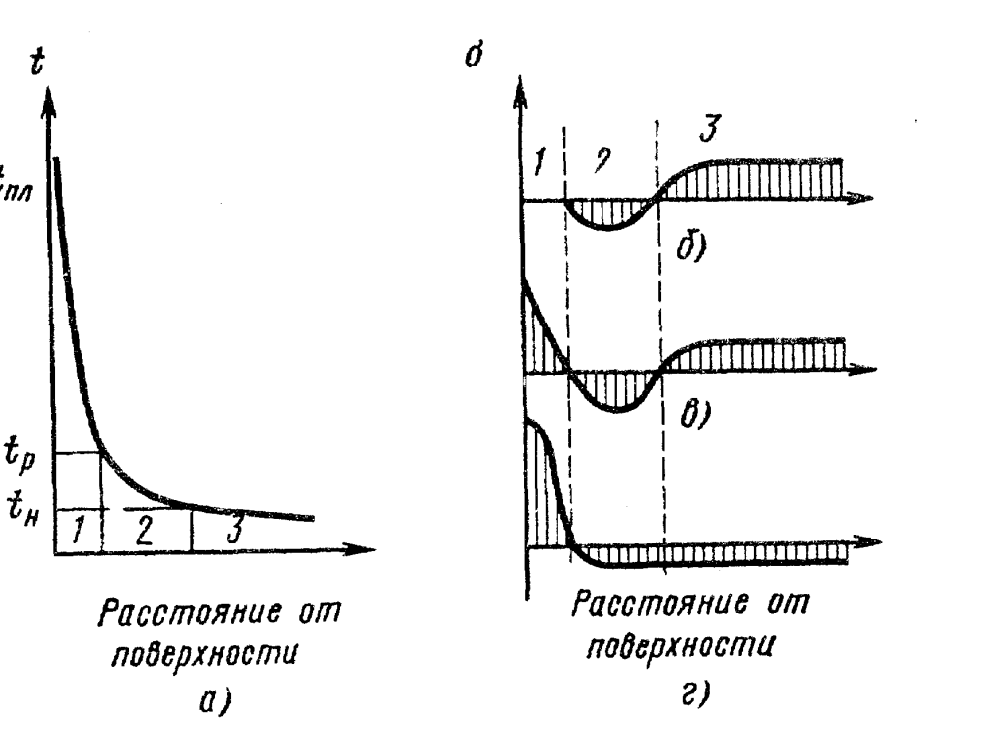

Рис. 2.4. Схема образования остаточных температурных напряжений в поверхностном слое:

а — температура изделия при обработке; б — распределение напряжений в теле изделия при обработке;

в — напряжения после остывания наружного слоя до температуры tр;

г —остаточные температурные напряжения

Средняя температура поверхностного слоя стали при шлифовании составляет 300—400°С, у самой поверхности 800—850°С. Температуры того же порядка развиваются при скоростном точении. Нагрев поверхностного слоя металла при обработке обусловливает образование в нем температурных напряжений. Допустим, что в процессе обработки цилиндрической детали слой l (рис. 2.4) находится в состоянии ползучести. В этом слое внутренние напряжения отсутствуют, а если до того существовали остаточные напряжения, то они снимаются. В слое 2 с температурой ниже tр но выше нормальной tн возникают напряжения сжатия, а в слое 3 — растяжения. Напряжения эти временные. Как только наружный слой охладится до температуры tр он станет упругим. Встречая сопротивление сокращению, он оказывается растянутым в окружном направлении. В слое 2 сжимающие напряжения возрастают. При дальнейшем охлаждении до полного выравнивания температуры по глубине металла напряжения растяжения в слое l возрастают, а в слоях 2 и 3 устанавливается система уравновешивающих напряжений сжатия. По характеру остаточные температурные напряжения, равно как и обусловленные пластической деформацией, являются напряжениями первого рода. Однако из-за неодинакового тепловыделения на смежных участках обрабатываемой поверхности и различной степени пластической деформации возникают также остаточные напряжения второго рода.

|

|

|

Итак, при обработке металла в его наружном слое под влиянием пластической деформации при отсутствии ползучести развиваются остаточные напряжения сжатия, тепловой же эффект от резания приводит к напряжениям растяжения. Так как оба фактора действуют совместно, то знак остаточного напряжения в наружном слое зависит от того, какой из факторов превалирует. Разумеется, если температура на обрабатываемой поверхности менее (р, то температурные напряжения являются временными, после выравнивания температуры они исчезают.

Пластическая деформация, в том числе и при резании металлов, обусловливает изменение микроструктуры. Беспорядочно расположенные в исходной структуре металла кристаллические зерна при пластической деформации приобретают однородную ориентацию (текстуру). Более глубокие изменения возможны при обработке металлов, воспринимающих закалку. В результате высокого поверхностного нагрева, а также быстрого охлаждения возможны фазовые превращения и структурные изменения. Так, в процессе шлифования закаленной и отпущенной стали образуется приповерхностный слой аустенитно-мартенситной структуры из вторично закаленного металла. Этот слой лежит на слое, имеющем структуры всех стадий отпуска вплоть до структуры исходного термически обработанного металла. Слой измененной структуры при нормальных условиях шлифования имеет почти равномерную толщину. Такие же превращения наблюдаются при точении. Так как каждой структурной составляющей свойствен присущий ей удельный объем, то фазовые и структурные превращения наряду с пластической деформацией являются источником остаточных напряжений.

Местные фазовые и структурные превращения поверхностного слоя шлифуемой детали известны под названием шлифовочных прижогов. Они образуются вследствие интенсивного (почти мгновенного) тепловыделения на небольшом участке поверхностного слоя. При шлифовальном круге нормальной твердости, нормальном режиме шлифования и достаточном охлаждении прижоги возникают из-за вибрации круга (циклические прижоги), неправильной установки детали на центрах и т. п. В области прижогов образуются остаточные напряжения. Прижоги являются структурными концентраторами напряжения, понижающими как сопротивление усталости, так и износостойкость.

Фазовые и структурные превращения при обработке инструментом возможны только для металлов с метастабильной структурой.

В случае холодной пластической деформации металла повышаются его твердость и предел прочности при одновременном снижении относительного удлинения и относительного поперечного сужения при растяжении. Это явление называют упрочнением металла или наклепом.

|

|

|

При резании металлов протекают два противодействующих друг другу процесса: упрочнение в результате действия сил резания, которое тем выше, чем больше давление резания, и разупрочнение —снятие наклепа за счет повышающейся температуры резания. Степень наклепа и толщина наклепанного слоя при прочих равных условиях зависят от режима резания.

2015-05-20

2015-05-20 1695

1695