Для эффективного изучения дисциплины «Термическая обработка металлов» рекомендуется вначале изучить материалы, изложенные в методическом пособии (часть 1), ответить на контрольные вопросы, а после этого перейти к изучению классификации видов термической обработки и подробному изучению особенности каждого вида термической и комбинированной обработки металлов.

Контрольные вопросы по материалам методического пособия

1. Дать определение свойству, обусловливающему способность металла существовать в различных кристаллических модификациях?

2. Назвать полиморфные модификации (фазы) железа и температурные интервалы их существования.

3. Назвать внешние факторы, которые могут приводить к изменению фазового состава железоуглеродистых сплавов.

4. Назвать виды структур, образующихся в сталях и чугунах. Дать им определение.

5. Какие из полиморфных модификаций железоуглеродистых сплавов являются ферромагнитными, а какие парамагнитными.

6. Назвать температуру перехода железоуглеродистых сплавов из ферромагнитного в парамагнитное состояние. Как называется эта точка, температура которой соответствует изменению магнитного состояния сплава. Для каких структурных составляющих характерно это явление. Указать температуру этой точки и для цементита.

7. Назвать критические точки и температуры им соответствующие, при которых в сталях происходят фазовые превращения (при нагреве и охлаждении). В чем отличие при обозначении этих точек и какой физический смысл в этом отличии?

8. Указать, при каких условиях охлаждения построены стабильная и нестабильная (метастабильная) диаграмма «железо - углерод». В каком состоянии находится углерод в железоуглеродистых сплавах при рассмотрении каждой из названных диаграмм состояния?

9. Указать, какую информацию возможно получить в отношении фазового и структурного состояния стали или чугуна при рассмотрении диаграммы «железо-углерод».

10. Указать вид диаграмм распада переохлажденного аустенита, при рассмотрении которых можно с достаточной вероятностью определить структурное состояние металла в определенном температурном интервале при ускоренном или изотермическом охлаждении.

11. Указать концентрацию углерода в аустените сталей 10, 20, 30, 40,50, 60, У8, У10, Х12М и назвать буквенную аббревиатуру линии, при нагреве выше которой структура указанных сталей будет состоять из аустенита. Какое максимальное количество углерода может быть в твердом растворе (аустените) сталей, а какое у чугунов?

12. Указать концентрацию углерода в феррите малоуглеродистых сталей при температуре, соответствующей точке А1 и при комнатной (при медленном охлаждении). Назвать температурный интервал и максимальную концентрацию углерода в феррите малоуглеродистых сталей в условиях ускоренного охлаждения.

13. Дать определение одной из структурных составляющих сталей – перлиту, назвать другие производные этой структуры и их отличие от перлита. Указать температурные интервалы их образования при диффузионном распаде аустенита (на примере изотермической или термокинетической диаграммы распада аустенита).

14. Дать определение структурам, образующимся при промежуточном распаде аустенита в процессе его переохлаждения, указать их отличие по морфологии и свойствам. Указать температурные области образования разновидностей промежуточных структур (на примере диаграмм распада аустенита).

15. Дать определение структурной составляющей – мартенситу. Назвать основные виды мартенсита по морфологическим признакам. Назвать критические точки, соответствующие началу и концу образования мартенсита при закалке сталей. Нарисовать график зависимости температуры этих точек от содержания углерода в стали.

16. Что такое остаточный аустенит и при каких условиях он содержится в сталях в виде структурной составляющей при комнатной температуре? В каких сталях в структуре может присутствовать при комнатной температуре остаточный аустенит после закалки на мартенсит?

17. Дать определение наследственно крупнозернистым и наследственно мелкозернистым сталям. Объяснить, чем отличается начальный размер зерна аустенита от действительного. Какой размер зерна аустенита определяет степень дисперсности вторичной структуры стали после ее охлаждения из однородного аустенитного состояния и ее эксплуатационные свойства.

18. Дать определение цементиту и указать виды цементита, которые присутствуют в сталях при определенных температурных условиях.

19. Пояснить суть явления перекристаллизации аустенита за счет фазового наклепа. Объяснить суть процессов при температурах аустенитизации сталей, соответствующих точке b Чернова.

20. Рассказать, какие особенности структурного состояния и физико-механических свойств присущи холоднодеформированному металлу и какими эксплуатационными свойствами обладает такой металл. Какие процессы структурообразования происходят в холоднодеформированном металле при нагреве до температуры АС1.

Приложение1

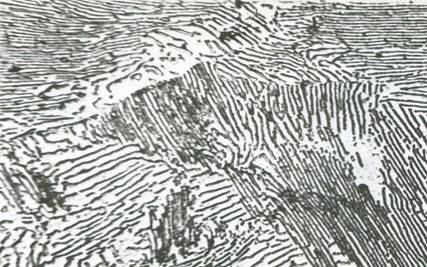

| Перлит пластинчатый, сталь~1,0% С, после нормализации |

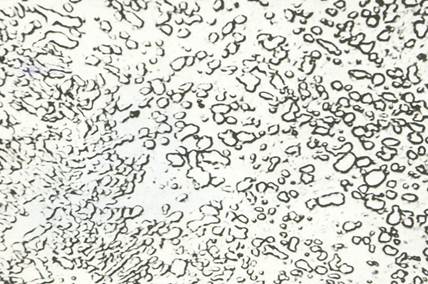

| Перлит глобулярный (сорбит), сталь с ~1,0% С, после сфероидизирую-щего отжига |

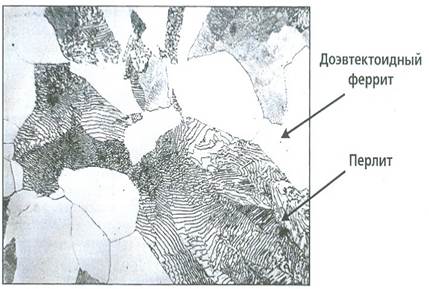

| Феррит+перлит, сталь 45 после полного отжига |

х400 х800

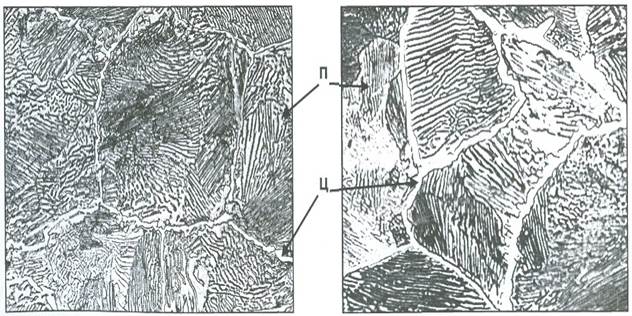

Рис. Перлит с выделениями цементита по границам действительного аустенитного зерна (заэвтектоидная сталь после отжига)

Приложение 2

|

| |||

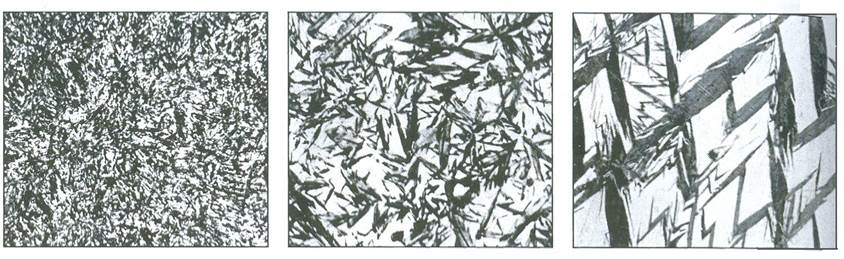

| а | б |

×100 ×400

Рис. - Бейнитная структура в штрипсовой стали 10Г2ФБ после нагрева до 1000°С, выдержка 5мин и охлаждения со скоростью 12°С/с, (а, б)

Приложение3

|

|

|

|

|

| а | б | в | г | д |

Рис. -Процесс зарождения и роста кристаллов мартенсита в пределах действительного аустенитного зерна (а-г) при переохлаждении железоуглеродистого сплава ниже температуры точки Мн и мартенситная структура при достижении температуры Мк (д).

2015-05-20

2015-05-20 665

665