Разнообразие соцветий. Цветки по своим размерам бывают крупными и мелкими. Крупные цветки обычно располагаются на растении по одиночно (у тюльпана, мака), а мелкие чаще всего собраны в группы (у пшеницы, березы, моркови, клевера, подсолнечника). Совокупность цветков, расположенных на растении в определенном порядке, называют соцветием. Чаще всего цветки, входящие в состав соцветия, расположены на общей оси.

По характеру ветвления главной оси и расположения цветков различают разные типы соцветий, в частности простые и сложные. К простым соцветиям относятся, например, кисть, колос, щиток, зонтик, головка, корзинка, початок и другие. Все они имеют только одну неразветвленную ось.

Кисть – соцветие, в котором цветки к главной оси прикрепляются поочередно с помощью цветоножек приблизительно одинаковой длины (например, у смородины, черемухи, ландыша, капусты, люпина).

Колос – соцветие, похожее на кисть, но с сидячими цветками (например, у подорожника, осоки). Колос с утолщенной осью называется початком (соцветие женских цветков кукурузы).

Щиток – соцветие, у которого цветки на цветоножках разной длины расположены вдоль главной оси. При этом цветоножки нижних цветков длиннее, чем у тех, которые находятся выше. Поэтому все цветки расположены почти на одном уровне (например, у яблони, груши, сливы).

Зонтик – соцветие, в котором все цветки прикрепляются своими цветоножками к верхушке его оси, как спицы зонтика (например, у лука репчатого, чеснока, вишни).

Соцветие головка имеет укороченную и утолщенную главную ось, на которой сидят цветки на укороченных цветоножках (например, у клевера).

Соцветие корзинка состоит из сидячих цветков, расположенных на расширенной блюдцевидной главной оси. Снизу эта ось окружена многочисленными зелеными листьями (например, у василька, ромашки, подсолнечника, астры).

Сложные соцветия представляют собой совокупность простых, собранных на общей оси. К ним относятся, например, сложный колос, метелка, сложный щиток, сложный зонтик.

Сложный колос состоит из расположенных вдоль главной оси простых колосков (например, у ржи, ячменя, пшеницы, пырея).

Соцветие метелка состоит из простых кистей (например, у сирени, винограда) или колосков (например, у овса, проса, риса, соцветия мужских цветкое кукурузы), расположенных не на главной оси, а на ее боковых ответвлениях.

Сложный щиток состоит из простых щитков (например, у рябины) или корзинок (например, у пижмы, тысячелистника).

В соцветии сложный зонтик от верхушки общей оси, как спицы зонтика, расходятся простые зонтики, основания которых окружены прицветными листочками (например, у моркови, укропа, петрушки).

Количество цветков в соцветии может составлять от нескольких штук до десятков тысяч (у пальмы, агавы).

Размеры соцветий бывают от нескольких сантиметров (у лесного ореха, березы) до 14 м (у некоторых пальм) в диаметре. Чаще всего цветки в соцветиях зацветают поочередно, от нижних к верхним.

Биологическое значение соцветий. Соцветия служат приспособлением растений для обеспечения эффективного опыления. Так, собранные вместе мелкие цветки (у калины, рябины) хорошо заметны для насекомых-опылителей.

У ветроопыляемых растений цветки, собранные в соцветия, лучше улавливают пыльцу из воздуха на рыльца пестиков (у ивы, тополя, кукурузы). Кроме того, в соцветии образуется большее количество плодов по сравнению с отдельными цветками, что способствует увеличению численности вида и его распространению.

Вопрос №3

Мышечные ткани обусловливают все виды двигательных процессов внутри организма, а также перемещение организма и его частей в пространстве. Это обеспечивается за счет особых свойств мышечных клеток — возбудимости и сократимости. Во всех клетках мышечных тканей содержатся тончайшие сократительные волоконца — миофибриллы, образованные линейными молекулами белков — актином и миозином. При скольжении их относительно друг друга происходит изменение длины мышечных клеток.

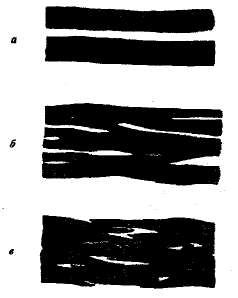

Различают три вида мышечной ткани: поперечнополосатую, гладкую и сердечную (рис. 12.1). Поперечнополосатая (скелетная) мышечная ткань построена из множества многоядерных волокноподобных клеток длиной 1—12 см. Наличие миофибрилл со светлыми и темными участками, по-разному преломляющих свет (при рассмотрении их под микроскопом), придает клетке характерную поперечную исчерченность, что и определило название этого вида ткани. Из нее построены все скелетные мышцы, мышцы языка, стенок ротовой полости, глотки, гортани, верхней части пищевода, мимические, диафрагма. Особенности поперечнополосатой мышечной ткани: быстрота и произвольность (т. е. зависимость сокращении от воли, желания человека), потребление большого количества энергии и кислорода, быстрая утомляемость.

Рис. 12.1. Виды мышечной ткани: а — поперечнополосатая; 6 — сердечная; в — гладкая.

Сердечная ткань состоит из поперечно исчерченных одноядерных мышечных клеток, но обладает иными свойствами. Клетки расположены не параллельным пучком, как скелетные, а ветвятся, образуя единую сеть. Благодаря множеству клеточных контактов поступающий нервный импульс передается от одной клетки к другой, обеспечивая одновременное сокращение, а затем расслабление сердечной мышцы, что позволяет ей выполнять насосную функцию.

Клетки гладкой мышечной ткани не имеют поперечной ис-черченности, они веретеновидные, одноядерные, их длина около 0,1 мм. Этот вид ткани участвует в образовании стенок трубко-образных внутренних органов и сосудов (пищеварительного тракта, матки, мочевого пузыря, кровеносных и лимфатических сосудов). Особенности гладкой мышечной ткани: непроизвольность и небольшая сила сокращений, способность к длительному тоническому сокращению, меньшая утомляемость, небольшая потребность в энергии и кислороде.

Нервная ткань, из которой построены головной и спинной мозг, нервные узлы и сплетения, периферические нервы, выполняет функции восприятия, переработки, хранения и передачи ин-

формации, поступающей как из окружающей среды, так и от органов самого организма. Деятельность нервной системы обеспечивает реакции организма на различные раздражители, регуляцию и координацию работы всех его органов.

Основными свойствами нервных клеток — нейронов, образующих нервную ткань, являются возбудимость и проводимость. Возбудимость — это способность нервной ткани в ответ на раздражение приходить в состояние возбуждения, а проводимость — способность передавать возбуждение в форме нервного импульса другой клетке (нервной, мышечной, железистой). Благодаря этим свойствам нервной ткани осуществляется восприятие, проведение и формирование ответной реакции организма на действие внешних и внутренних раздражителей.

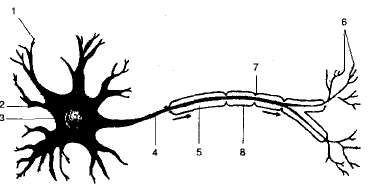

Нервная клетка, или нейрон, состоит из тела и отростков двух видов (рис. 12.2). Тело нейрона представлено ядром и окружающей его областью цитоплазмы. Это метаболический центр нервной клетки; при его разрушении она погибает. Тела нейронов располагаются преимущественно в головном и спинном мозге, т. е. в центральной нервной системе (ЦНС), где их скопления образуют серое вещество мозга. Скопления тел нервных клеток за пределами ЦНС формируют нервные узлы, или ганглии.

Короткие, древовидно ветвящиеся отростки, отходящие от тела нейрона, называются дендритами. Они выполняют функции восприятия раздражения и передачи возбуждения в тело нейрона.

Рис. 12.2. Строение нейрона: 1 — дендриты; 2 — тело клетки; 3 — ядро; 4 — аксон; 5 — миелиновая оболочка; б — ветви аксона; 7 — перехват; 8 — неврилемма.

Самый мощный и длинный (до 1 м) неветвящийся отросток называется аксоном, или нервным волокном. Его функция состоит в проведении возбуждения от тела нервной клетки к концу аксона. Он покрыт особой белой липидной оболочкой (миелином), выполняющей роль защиты, питания и изоляции нервных волокон друг от друга. Скопления аксонов в ЦНС образуют белое вещество мозга. Сотни и тысячи нервных волокон, выходящих за пределы ЦНС, при помощи соединительной ткани объединяются в пучки — нервы, дающие многочисленные ответвления ко всем органам.

От концов аксонов отходят боковые ветви, заканчивающиеся расширениями — аксоппыми окончаниями, или терминалями. Это зона контакта с другими нервными, мышечными или железистыми метками. Она называется синапсом, функцией которого является передача возбуждения. Один нейрон через свои синапсы может соединяться с сотнями других клеток.

По выполняемым функциям различают нейроны трех видов. Чувствительные (центростремительные) нейроны воспринимают раздражение от рецепторов, возбуждающихся под действием раздражителей из внешней среды или из самого организма человека, и в форме нервного импульса передают возбуждение с периферии в ЦНС. Двигательные (центробежные) нейроны посылают нервный сигнал из ЦНС мышцам, железам, т. е. на периферию. Нервные клетки, воспринимающие возбуждение от других нейронов и передающие его также нервным клеткам, — это вставочные нейроны, или интернейроны. Они располагаются в ЦНС. Нервы, в состав которых входят как чувствительные, так и двигательные волокна, называются смешанными.

Различия:

1)Отличительной особенностью нервных клеток является наличие отросчатых клеток (аксон, дендриты)

2)Мышечная ткань бывает трёх типов (гладкая, поперечно-полосатая и сердечная поперечно-полосатая), а нервная ткань бывает только одного типа.

3)Разные функции:

Мышечная ткань-непроизвольное сокращение стенок внутренних органов и сердечной мышцы, произвольные движения частей тела

Нервная ткань-высшая нервная деятельность, передача возбуждения и т. д

| Полимеры | Мономеры |

| Белки | Аминокислоты (обычно их в клетке около 20 разных видов) |

| Углеводы(полисахариды) | Моносахариды |

| Нуклеиновые кислоты | Нуклеотиды |

| Рибонуклеиновая кислота(РНК) | Нуклеотиды РНК(4 типа:Аденин;Урацил;Гуанин;Цитозин; |

| Дизоксирибонуклеиновая кислота(ДНК) | Нуклеотиды (ц типа: А,У,Г,Ц,Т) |

Билет №19 Вопрос №1

Происхождение человека и стадии его развития.

Вопрос о том, как именно все возникло, волновал человечество с древнейших времен. Различные религии давали один и тот же ответ: все виды животных и растений были сотворены Богом, сложность их организации и тонкая организация частей организма есть убедительное доказательство мудрости Творца. В настоящее время большинство ученых убеждены, что все многообразие жизненных форм, населяющих нашу планету, возникло в результате длительного процесса эволюции, основным механизмом которого был естественный отбор случайных наследственных изменений (мутаций). Основы современной теории эволюции были заложены великим английским натуралистом Чарльзом Дарвином. Древние человекообразные обезьяны зародились в кайнозое (в миоцене – плиоцене, ок. 70 млн. л.н.) на пространствах бывшего древнего материка Лавразия – территории Русской равнины и Северной Америки. Здесь ископаемые остатки находят в изобилии. Мигрируя, в более поздние эпохи часть человекообразных обезьян расселилась по территориям Африки и Азии. На разных континентах сформировались разные виды.

Следующий этап – непосредственный переход от обезьяны к обезьяночеловеку – состоялся около 10-ти млн. л.н. В этот период, а длился он около 10-ти млн. лет, во всех местах расселения человекообразных обезьян произошла своеобразная эволюционная революция. В широком поясе земель – от Африки через Русскую равнину до Юго-Восточной Азии – образовалось несколько вариантов-видов австралопитеков (архантропов). Костные остатки этих гоминид обнаружены на всех указанных территориях (в том числе и на Русской равнине).

Выделение австралопитеков из местных популяций человекообразных обезьян следует рассматривать как эволюционную аналогию процессам выделения шимпанзе, орангутанга, макаки и т.п. из своих предковых видов. Это общий принцип эволюции, который прослеживается среди всех без исключения видов животных. Не стали исключением и австралопитеки, на становление которых как самостоятельного вида, а точнее, класса, эволюция затратила немалый ресурс – 10 миллионов лет естественного отбора.

2015-05-20

2015-05-20 983

983