Факторы, исторически определяющие экономические функции государства

1. Тип экономической системы.

2. Цели развития экономики в данной системе.

3. Экономический потенциал и система форм собственности.

4. Состояние развития рыночных отношений.

5. Характер межнациональных отношений и уровень развития регионов.

6. Место государства в мировом хозяйстве и международном разделении труда.

Экономические функции государства в рыночной экономике, прежде всего, обусловлены теми проблемами, которые не решает конкурентный рыночный механизм. К их числу относится ряд проблем.

1Производство общественных товаров и услуг (public goods), т.е. товаров и услуг, которые потребляются коллективно (национальная оборона, образование, транспортная система и т.п.), государство должно брать на себя организацию их производства (в т.ч. совместную оплату гражданами этой продукции).

2Внешние или побочные эффекты (externalities), т.е. когда производство какой-либо продукции приводит к загрязнению окружающей среды, то требуется дополнительные затраты (очистка воды для населения, затраты на поддержание здоровья) при этом на цене продукта, производство которого повлекло за собой побочные эффекты, это может и не сказаться. Такого рода эффекты регулируются государством, находятся под его прямым контролем. Государство должно оценивать возникающие проблемы с точки зрения общественных перспектив.

|

|

|

3 Существуют ситуации, когда рыночная координация не обеспечивает эффективного использования ресурсов, не соответствует потребностям общества. Это касается свойственной рынку тенденции к монополизации, которая подрывает свободную конкуренцию как условие наиболее полного выявления регулирующих функций рынка.

4Проблема справедливости и равенства, которую рынок не решает, выражается в том, что ничем не ограниченное рыночное распределение, справедливое с точки зрения законов рынка, приводит к резкой дифференциации доходов, социальной незащищённости населения. Когда рыночное распределение не устраивает большинство населения, это чревато серьёзными социальными конфликтами.

5Государственного регулирования требуют и другие рыночные проблемы, такие как безработица, так как необходимы условия по её сокращению или смягчению её последствий, если она всё же неизбежна; циклическое развитие экономики и инфляция.

Таким образом, негативные последствия действия вышеперечисленных и других факторов приводят к выводу о том, что надежда только на рыночную самонастройку могут поставить под вопрос само существование экономической системы.

К экономически оправданным функциям государства в рыночном хозяйстве, к функциям, которые признаются западными экономистами (в том числе классиками) и считаются традиционными, относятся (как их формулирует учебник «Экономикс» т.1, гл.6, с.94-103.) те, которые имеют целью поддержания и облегчения функционирования рыночной системы. В этом плане выделяются следующие две функции:

|

|

|

1 Обеспечение правовой базы и общественной атмосферы, способствующие эффективному функционированию рыночной системы.

2 Защита конкуренции, с помощью которой правительство усиливает и модифицирует функционирование рыночной системы, и которая воплощается ещё в трёх функциях:

3 Перераспределение дохода и богатства.

4 Корректирование распределения ресурсов с целью изменить структуру национального продукта.

5 Стабилизация экономики, т.е. контроль за уровнем занятости и инфляции, порождаемые колебаниями экономической конъюнктуры (цикл), а также стимулирование экономического роста.

В реальной действительности все функции переплетены между собой, каждая из них оказывает влияние на другие, а в комплексе воздействуют на экономическую ситуацию. Например, перераспределение дохода в пользу бедных воздействует на распределение ресурсов, снижение государственных военных расходов с целью ослабления инфляционного напряжения ведет к перераспределению ресурсов из государственного сектора в частный.

Роль государства в регулировании различных областей (циклического развития, инфляции, занятости, монополий), с которыми не справляется рыночный механизм, уже подробно была рассмотрена (в темах 6,11). Здесь необходимо остановиться на регулирования внешних эффектов и организации производства общественных товаров, связанных с перераспределением ресурсов.

2.2.1 Внешние эффекты в рыночной экономике

❑ В некоторых ситуациях рыночный механизм не может автоматически обеспечить равновесия из-за особых дефектов, возникающих в процессах рыночного производства и потребления. Так называемые внешние эффекты (externalities) не выражаются в денежной форме, и рынок не реагирует на них. Это делает необходимым вмешательство государства в экономику, которое как бы выправляет несовершенство рынка и обеспечивает псевдорыночное равновесие. Внешние эффекты выражают зависимость индивидуального и социального благосостояния не только от экономических факторов, но и от социальных, политических и других последствий индивидуальных рыночных действий.

Внешние эффекты можно классифицировать следующим образом: 1) по источникам возникновения - на производственные и потребительские; 2) по объектам воздействия - производство и потребление. Кроме того, каждый эффект характеризуется знаком - положительным или отрицательным. Таким образом, возможны восемь основных типов внешних эффектов.

В результате существования в экономике внешних эффектов возникают как частные, так и социальные издержки и выгоды. Частные (внутренние) издержки характеризуют все внутренние для данного производства затраты производителей данного блага. Внешние издержки характеризуют затраты всех третьих лиц (экономических субъектов, не являющихся продавцами или покупателями данного товара и поэтому не принимающих участия в сделке по его купле-продаже), вызванные производством и потреблением блага. Социальные (общественные) издержки характеризуют совокупные затраты как производителей, так и всех третьих лиц, связанные с производством и потреблением данного продукта:

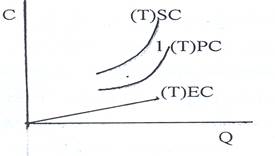

(T)SC = (Т)РС + (Т)ЕС, где (T)SC — (общие) социальные издержки; (Т)РС — (общие) частные издержки; (Т)ЕС — (общие) внешние издержки (рис. 12.4).

Соответственно, предельные частные издержки (МРС), предельные внешние издержки (МЕС) и предельные социальные издержки (MSC) — это прирост частных, внешних и социальных издержек, вызванный увеличением производства данного продукта на некоторую величину (∆Q):

|

|

|

МРС = ∆РС / ∆Q,

МЕС = ∆ЕС / ∆Q,

MSC = ∆SC / ∆Q.

При небольших соответствующих изменениях, непрерывности и дифференцируемости функций издержек - это производные соответствующих функций общих издержек:

МРС= ∆РС/∆Q,

МЕС = ∆ЕС / ∆Q,

MSC =∆SC /∆Q,

MSC = МРС + МЕС (рис. 12.5).

|

Рисунок 12.4 Кривые (общих) социальных, Рисунок 12.5 График предельных

частных и внешних издержек частных, внешних и

социальных издержек

Аналогичным образом, частная (внутренняя) выгода характеризует благосостояния непосредственных потребителей данного блага, являющихся его покупателями. Внешняя выгода характеризует увеличение благосостояния всех третьих лиц, вызванное производством и потреблением данного блага. Социальная (общественная) выгода характеризует совокупную внутреннюю и внешнюю выгоду, как непосредственных потребителей, так и всех третьих лиц, связанную с производством и потреблением данного продукта:

(T)SB = (Т)РВ + (Т)ЕВ,

где (T)SB — (общая) социальная выгода; (Т)РВ — (общая) частная выгода; (Т)ЕВ — (общая) внешняя выгода (рис. 12.6).

Соответственно, предельная частная выгода (МРВ), предельная внешняя выгода (МЕВ) и предельная социальная выгода (MSB) — это прирост частной, внешней и социальной выгоды, вызванный увеличением производства и потребления данного продукта на некоторую величину (DQ):

МРВ = ∆РВ / ∆Q,

МЕВ = ∆ЕВ / ∆Q,

MSB = ∆SB / ∆Q.

При небольших соответствующих изменениях, непрерывности и дифференцируемости функций выгоды — это производные соответствующих функций общей выгоды:

МРВ= ∂РВ/∂О,

МЕВ= ∂ЕВ/∂О,

MSB= ∂SB/∂Q,

MSB = МРВ + МЕВ (рис. 12.7)

Рисунок 12.6 Кривые (общей) социальной, Рисунок 12.7 График предельной

частной и внешней выгоды частной, внешней и социальной

выгоды

❑ Внешние эффекты (экстерналии) – это влияние действий экономических субъектов (или их агентов), участвующих в данной сделке, на третьих лиц (еще раз напомним, не принимающих участия в данной сделке). Таким образом, экстерналии не находят отражения в рыночном механизме ценообразования, а следовательно, приводят к снижению эффективности его работы и к неоптимальному размещению благ в экономике.

|

|

|

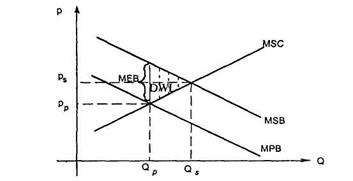

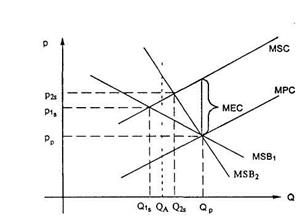

Отрицательные внешние эффекты (негативные экстерналии) являются негативными воздействиями участвующих в сделке экономических субъектов на третьих лиц. Фактически это означает невыявленное в данной сделке использование определенных ресурсов без соответствующей их оплаты (пример таких неявно используемых ресурсов — право на незагрязненную окружающую среду: чистый воздух, чистую воду и т.д.). Это ведет к возникновению внешних для данной сделки издержек производства данной продукции (ТЕС и МЕС) (на рис.12.8 предполагается наличие внешних издержек и отсутствие внешних выгод).

Поскольку получающие внешние издержки третьи лица не участвуют в заключении и совершении сделок с данным товаром, их издержки не учитываются при заключении таких сделок, а устанавливающиеся на рынке равновесные цена и количество отличаются от тех величин, которые были бы получены при таком учете. Поэтому результатом негативной экстерналии является недооценка (занижение цены) и перепроизводство (избыточный выпуск) данного товара:

Qp > Qs, а Рр < Ps.

Это ведет к использованию излишних ресурсов в производстве данного блага и, следовательно, неэффективному размещению благ в экономике. Важно подчеркнуть, что негативные экстерналии возникают независимо от воли и желания порождающих их своими действиями субъектов.

Положительные внешние эффекты являются позитивными воздействиями участвующих в сделке экономических агентов на третьих лиц. Фактически они означают невыявленное в данной сделке производство определенного блага без соответствующей его оплаты. Это приводит к возникновению внешней для данной сделки выгоды при производстве и потреблении данного товара (ТЕВ и МЕВ) (на рис.12.9 предполагается наличие внешней выгоды и отсутствие внешних издержек)

Положительные внешние эффекты являются позитивными воздействиями участвующих в сделке экономических агентов на третьих лиц. Фактически они означают невыявленное в данной сделке производство определенного блага без соответствующей его оплаты. Это приводит к возникновению внешней для данной сделки выгоды при производстве и потреблении данного товара (ТЕВ и МЕВ) (на рис.12.9 предполагается наличие внешней выгоды и отсутствие внешних издержек)

Рисунок 12.8 Отрицательные внешние Рисунок 12.9 Положительные

эффекты внешние эффекты

Поскольку получающие внешние выгоды третьи лица не участвуют в заключении и совершении сделок с данным товаром, их выгоды не учитываются при заключении таких сделок, а устанавливающиеся на рынке равновесные цена и количество отличаются от тех величин, которые были бы получены при таком учете. Поэтому результатом позитивной экстерналии является недопроизводство (недостаточный выпуск) и недооценка (занижение цены) данной продукции:

Qp < Qs и Рр < Ps.

Это ведет к использованию ресурсов в производстве данного продукта в недостаточном количестве и, следовательно, неэффективному размещению благ в экономике.

Таким образом, как перепроизводство благ с негативными внешними эффектами, так и недопроизводство благ с позитивными экстерналиями обнаруживают сбои в работе рыночного механизма и приводят к снижению эффективности экономики и потерям «мертвого груза». Эти потери (DWL) показаны заштрихованными площадями на рис. 12.8 и 12.9. В этом смысле между положительными и отрицательными внешними эффектами нет различий — и то, и другое отрицательно влияет на экономику, не говоря о многочисленных внеэкономических негативных последствиях внешних эффектов, например экологических.

Выявленные возникновением экстерналии недостатки в работе рыночного механизма нередко связаны просто с отсутствием определенных рынков, что приводит к фактически бесплатному использованию некоторых специфических ресурсов и неоплачиваемому производству определенных благ. Это ведет, например, к чрезмерному загрязнению окружающей среды при производстве минеральных удобрений. Такое положение вызывается тем, что осуществление имеющих внешние эффекты действий (например, производство сульфатов, связанное с выбросом сернокислого газа в атмосферу) по сути дела означает в неявном виде использование производителями права на совершение подобных действий. А это означает, в сущности, наличие права собственности на соответствующий ресурс или продукт, какой бы особый вид этот ресурс не принимал (в нашем примере это право на чистый воздух). Но пока такие права собственности не выявлены, они не могут найти отражения в рыночных сделках. Таким образом, неопределенность, размытость подобных прав собственности может являться препятствием в эффективной работе рыночного механизма и нередко вызывает столкновение интересов различных групп экономических субъектов (в нашем примере — производителей и потребителей минеральных удобрений, с одной стороны, и живущих рядом с таким заводом людей, с другой стороны). Следовательно, четкое определение прав собственности является одной из важных предпосылок решения проблемы экстерналий.

❑ Сущность проблемы внешних эффектов заключается в неэффективном размещении и использовании ресурсов и продуктов в экономике вследствие расхождения частных и социальных издержек либо частной и общественной выгоды.

Принцип решения проблемы внешних эффектов заключается поэтому в достижении равенства предельных общественных издержек предельной общественной выгоде: MSC = MSB.

Поскольку MSC = МРС + МЕС, a MSB = МРВ + МЕВ, то

МРС + МЕС = МРВ + МЕВ.

При отрицательных внешних эффектах МЕВ (0 и МРВ = MSB, тогда решение проблемы негативных экстерналии в принципе выглядит так:

МРС + МЕС = MSB.

При положительных внешних эффектах МЕС (0 и МРС = MSC, поэтому решение проблемы позитивных экстерналии в принципе таково:

MSC = МРВ + МЕВ.

Важно подчеркнуть, что при решении проблемы экстерналии такие внешние эффекты получают выражение в виде соответствующих издержек и выгод уже для непосредственных участников сделок, и тогда работа рыночного механизма меняет цены и объемы производства соответствующих благ, а это вносит коррективы в распределение ресурсов и продуктов, которое становится эффективным. Это в то же время означает, что соответствующие внешние эффекты трансформируются во внутренние. Тем самым осуществляется интернационализация внешних эффектов.

❑ В частном секторе экономики проблема экстерналий в определенных случаях может быть решена в ходе функционирования самого рыночного механизма без постороннего вмешательства. Этому могут способствовать соответствующие действия экономических субъектов, вовлеченных в такие ситуации.

Решению проблемы могут способствовать, например, слияния, то есть объединения производителей и получателей внешних эффектов в одно целое, — например, фирму, общество потребителей и т. д. Тем самым бывшие внешние эффекты автоматически становятся внутренними, и происходит необходимая корректировка объемов и технологий производства соответствующих благ.

Далее, проблема экстерналий может решаться путем формирования действия общественных обычаев — внеэкономических методов решения экономических проблем, таких как моральные нормы, традиции и т. п. способы влияния на поведение экономических субъектов, порождающее внешние эффекты. Эти способы, издавна используемые человечеством, реализуются через воспитание, общественное мнение (поддержка одних действий и осуждение других) и т.д. В определенных обстоятельствах они ведут к корректировке поведения таких лиц, поскольку издержки на устранение причин внешних эффектов оказываются меньше потерь, связанных с утратой репутации, в том числе порой ведущих к прямому экономическому ущербу игнорирующих принятые в данном обществе правила поведения. Именно к этим средствам относится "золотое правило морали": "Поступай с другими так, как хотелось бы, чтобы они поступали с тобой".

Выяснение и перераспределение соответствующих прав собственности, способствующее решению проблемы экстерналий, может происходить путем переговоров вовлеченных в проблему внешних эффектов лиц. Иногда, в случае споров, при этом могут привлекаться и судебные инстанции, например, для определения и защиты прав собственности. После того, как права собственности на соответствующие ресурсы и продукты выяснены, их владельцы могут либо сами использовать их для производства и потребления соответствующей продукции, либо продать их заинтересованным лицам. В любом случае "невидимые" прежде для рыночного механизма блага получают денежную оценку и вовлекаются в рыночный оборот, что и приводит к перераспределению ресурсов и продуктов и восстановлению эффективного их размещения.

Теорема Коуза (точнее, Коуза-Стиглера, поскольку именно Стиглеру принадлежит само это выражение и его исходная формулировка) гласит: при нулевых трансакционных издержках и четком установлении прав собственности, независимо от того, как эти права собственности распределены между экономическими субъектами, частные и социальные издержки будут равны. Другими словами, эффективное размещение ресурсов будет достигаться независимо от распределения прав собственности на эти ресурсы; достаточно только, чтобы издержки на установление и защиту прав собственности, ведение переговоров и достижение соглашения по перераспределению этих прав были бы незначительны. В результате таких переговоров все неучтенные ранее в рыночных расчетах ресурсы получают денежную оценку, и их собственником становится (или остается) тот экономический субъект, которому это наиболее выгодно.

Действительно, если права собственности принадлежат источнику негативной экстерналии, то возможная плата получателя внешнего эффекта за снижением объема выпуска порождающего внешний эффект продукта вплоть до достижения социально оптимального его количества Qs будет выше, чем разница между предельной выгодой и частными предельными издержками производителя такого продукта, поскольку на всем интервале от Qp до Qs MEC > MSB —MPC, например, для Q' (рис. 12.10).

Если же права собственности принадлежат получателю негативной экстерналии, то возможная плата источника внешнего эффекта за доведение объема выпуска порождающего внешний эффект продукта вплоть до достижения социально оптимального его количества Qs будет выше, чем предельные внешние издержки, поскольку разница между предельной выгодой и частными предельными издержками производителя такого продукта MSB — МРС на всем интервале от 0 до Qp больше MEC, например, для Q' (рис. 12.11).

Рисунок 12.10 Права собственности Рисунок 12.11 Права собственности

и источник негативной получателя негативной

экстерналии экстерналии

Итогом же переговоров в любом случае окажется социально оптимальное количество данного блага Qs, что и следует из теоремы Коуза-Стиглера.

Важно отметить, что хотя распределение прав собственности не влияет на оптимальное размещение ресурсов, оно существенно воздействует на доходы экономических субъектов, которые, конечно, будут различны при разных вариантах распределения прав собственности. Эти две стороны значения прав собственности — для решения проблемы экстерналий и для имущественного положения экономических субъектов — нельзя смешивать.

Таким образом, в рамках возможностей адекватного функционирования частного сектора рыночной экономики экстерналий существуют только временно, лишь на тот период, который необходим рыночному механизму, чтобы выявить и "переварить" указанными выше способами возникающие расхождения между частными и социальными издержками и выгодами.

❑ Тем не менее многие экстерналии существуют в экономике длительное время. Это означает, что трансакционные издержки на выяснение и перераспределение прав собственности существенны, и ими нельзя пренебречь. Если такие издержки превышают выгоду от переговоров, то экстерналии не будут устранены. К такому же результату ведет слишком большое число вовлеченных в проблему экстерналий субъектов, трудности в определении конкретных источников внешних эффектов, асимметричная информация относительно издержек и выгод участников переговоров. Когда экстерналий устойчиво существуют в экономике, к решению их проблемы необходимо привлечь государство. При этом возможны следующие формы государственного воздействия.

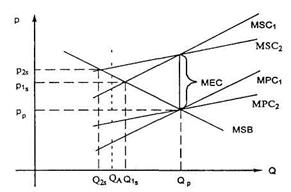

· Наиболее распространенным методом является административное регулирование, которое заключается в прямых запретах или, наоборот, требованиях выполнения вовлеченными экономическими субъектами определенных действий, что подкрепляется мощью государственного аппарата принуждения. Оно осуществляется, например, в форме установления стандартов и предельных норм вредных воздействий на окружающую среду. Такие меры позволяют сократить размеры экстерналий, но не приводят, как правило, к оптимальному размещению ресурсов, так как не учитывают индивидуальных особенностей вовлеченных в подобные ситуации экономических субъектов. Например, если они живут и действуют в разных районах и предельные выгоды у них не совпадают, за исключением данной (определяемой единой рыночной ценой Рр), то установление единого допустимого административно определенного количества данного порождающего экстерналии товара QА не устранит неэффективного размещения ресурсов (QA > Qls), и первый производитель будет превышать социально оптимальный объем выпуска, но QA < Q2s, и второй производитель не сможет достичь социально оптимального объема выпуска), хотя и может способствовать снижению размеров потерь эффективности (рис. 12.12).

Аналогичной будет ситуация при расхождении издержек у различных производителей товаров, порождающих внешние эффекты. И в этом случае установление единого допустимого административно определенного количества подобного товара QA не устранит неэффективного размещения ресурсов (теперь QA < Qls и первый производитель уже не сможет достичь социально оптимального объема выпуска, но QA > Q2s, и второй производитель, наоборот, будет превышать социально оптимальный объем выпуска), хотя также может способствовать снижению размеров потерь эффективности (рис. 12.13).

Рисунок 12.12 Административное Рисунок 12.13 Административное

регулирование внешних эффектов при регулирование внешних эффектов

расхождении предельных выгод при расхождении предельных

издержек

Конечно, регулирующие деятельность продуцирующих внешние эффекты экономических субъектов административные органы теоретически могли бы установить каждому такому субъекту индивидуальные параметры деятельности

количества продукции, предельно допустимые концентрации выброса вредных веществ и т. д.), но это было бы связано со слишком высокими административными издержками на получение необходимой информации, определение таких параметров и проверку выполнения административных решений. К тому же число регулируемых таким образом экономических субъектов слишком велико. Поэтому в реальных экономических условиях это неосуществимо. Недавняя практика административного регулирования деятельности предприятий в нашей стране подтверждает этот вывод.

· Корректирующие налоги в субсидии. Корректирующий налог (налог Пигу) на производителя негативной экстерналии устанавливается в размере, равном предельным внешним издержкам на каждую единицу выпускаемой продукции:

Т = МЕС,

где Т — размер корректирующего налога.

Тогда МРС +Т = MSC, и кривая предельных частных издержек с учетом налога Пигу совпадает с кривой предельных социальных издержек. Это ведет к сокращению производства продукции с отрицательными внешними эффектами до оптимального уровня Qт = Qs (рис. 12.14).

Корректирующая субсидия устанавливается в размере, равном предельной внешней выгоде на каждую единицу выпускаемой продукции с позитивными экстерналиями:

G = МЕВ,

где G — размер корректирующей субсидии.

Тогда МРВ + G = MSB, и кривая предельной частной выгоды с учетом такой субсидии будет совпадать с кривой предельной общественной выгоды. Это приведет к росту производства продукции с положительными внешними эффектами до эффективного с точки зрения размещения ресурсов уровня qG = QS (рис. 12.15).

Рисунок 12.14 Внешние эффекты Рисунок 12.15 Внешние эффекты и

и корректирующий налог субсидии

Однако практические проблемы установления корректирующих налогов и субсидий также значительны. Это тоже связано с высокими административными и трансакционными издержками сбора необходимой информации, в том числе установления конкретных субъектов и объектов налогообложения и субсидирования, оценки конкретных размеров налогов и субсидий, практических измерений (например, выбросов в атмосферу) и т.д. Свою роль играет и противоречие интересов вовлеченных в такие проблемы сторон: производителей и потребителей продукции и получателей внешних эффектов. Тем не менее некоторые налоги и субсидии уже используются в практике отдельных стран.

· Создание рынков прав на загрязнения. Важная сфера деятельности государства — создание прав собственности там, где они ранее отсутствовали. Это позволяет создать новые, отсутствовавшие ранее рынки, и подключить под государственным контролем рыночный механизм к решению проблемы экстерналий. Помимо прямого сокращения общих размеров внешних эффектов, рынки прав на загрязнения (чаще всего на определенные размеры или нормы вредных выбросов) позволяют приблизиться к решению проблемы неодинаковых эффектов различных экономических субъектов и неодинаковых издержек на устранение экстерналий путем механизма перепродажи лицензий на загрязнения.

Устанавливая определенный допустимый объем загрязнений Q’, государство тем самым определяет фиксированный объем S предложения прав на загрязнения. Рыночная цена P’ определяется с учетом спроса D на загрязнения (рис. 12.16).

Те субъекты загрязнения, для которых данная цена окажется выше издержек на снижение или ликвидацию вредных выбросов, предпочтут не покупать такую лицензию, а осуществить необходимые сравнительно более дешевые меры. В ином случае им придется купить ее и сократить производство данной продукции или же полностью отказаться от него, если суммарные затраты окажутся Рисунок 12.16 Механизм рынка слишком высоки.

Те субъекты загрязнения, для которых данная цена окажется выше издержек на снижение или ликвидацию вредных выбросов, предпочтут не покупать такую лицензию, а осуществить необходимые сравнительно более дешевые меры. В ином случае им придется купить ее и сократить производство данной продукции или же полностью отказаться от него, если суммарные затраты окажутся Рисунок 12.16 Механизм рынка слишком высоки.

прав собственности на загрязнения

2.2.2 Общественные товары

В условиях, когда рыночная система цен не выделяет ресурсы на общественные блага, а на квазиобщественные выделяет их недостаточно, государство должно обеспечивать ими общество. Предоставляемые государством общественные товары (public goods) призваны удовлетворять коллективные потребности, которые невозможно измерить в денежной форме и которые в связи с этим не может дать рынок. В отличие от общественных, товары, спрос на которые выражается в денежной форме и может быть удовлетворен рынком, называются частными. Общественные товары имеют определенную региональную структуру: национальная оборона распространяется на все население страны, республиканский парламент обслуживает граждан данной республики, городской водопровод - жителей города и т д.

Свойства, характеризующие общественные товары:

1) потребляются коллективно, сообща;

2) не могут быть исключены из потребления: если хотя бы один член

общества участвует в потреблении общественного товара, все остальные

граждане делают то же самое, даже в тех случаях, когда они этого не хотят;

3) их предложение обеспечивается государством;

4) государству неизвестны индивидуальные потребности в общественных

товарах;

5) индивидуальное потребление общественного товара не наносит ущерба интересам других потребителей, иными словами, объемы индивидуального потребления общественного товара равны между собой и равны совокупному его предложению.

Частный товар

x1 =  xi1

xi1

Общественный товар

x2=x12=x22=...=xi2=...=xn2,

где x', x2 - совокупное предложение соответственно частного и общественного товара;

xi - потребление товара i-м потребителем;

n' - число потребителей.

В ряде случаев довольно трудно четко отделить общественные товары от частных. Есть немало услуг, имеющих признаки и тех, и других, например высшее образование. С одной стороны, его услуги близки к общественному товару (студенты потребляют их коллективно и поровну), с другой стороны - к частному, ибо не отвечают принципу неисключаемости из потребления. Получается, что государству следует воздерживаться как от всеобщей национализации сферы высшего образования, так и от ее развития на чисто рыночной основе. Более эффективным будет промежуточный вариант: доступные для всех университеты сосуществуют с частными, пользующимися государственной поддержкой в виде льготного налогообложения, финансирования фундаментальных исследований, субсидий и т.п.

Общественный товар может перейти полностью они частично в разряд частного товара. Так, Мировой океан раньше обладал качествами общественного товара, а ныне его ресурсы ограничены, их индивидуальное потребление наносит ущерб интересам других потребителей. Все это не согласуется с общественным товаром, объем потребления, которого для отдельного человека не ограничен, а само потребление происходит не в ущерб другим. Следовательно, в ресурсной части Мировой океан превратился из общественного товара в частный, но с точки зрения мореплавания он остается общественным товаром. Поэтому некоторые экономисты настаивают на полной передаче ресурсов Мирового океана в сферу частного предпринимательства, но считают нужным сохранить международное регулирование мореплавания.

Если абстрагироваться от производства общественных товаров, то можно представить дело так, будто государство имеет неограниченный запас общественных товаров и его задача состоит только в определении совокупного спроса на них и выравнивании его с совокупным предложением. В действительности нельзя игнорировать производство общественных товаров. В результате исследований экономистами был сделан вывод, что спрос на общественные товары формируется не столько индивидуальными потребителями, сколько теми, кто выигрывает от их производства и соответствующего перераспределения доходов посредством государственного бюджета.

Общественные товары связывают, с одной стороны, коллективные потребности, с другой - налоговую и бюджетную политику государства. При этом размеры и структура бюджетных расходов зависят от оптимального предложения общественных товаров, которые являются денежными оценками государственных услуг. Сложность задачи заключается в том, что государству необходимо оценить оптимальное предложение общественных товаров в условиях полной неопределенности, так как принцип неисключаемости из потребления побуждает людей не обнаруживать свои предпочтения.

Не меньшие сложности связаны и с определением размеров подоходных налогов. Если потребители получают общественные товары в равных объемах, то и платить за них налоги они должны в равной мере. Но как это сделать? Налоги, равные по абсолютной сумме, будут несправедливыми, так как потребители общественных товаров находятся в неодинаковом имущественном положении, имеют разные денежные доходы. Принципиально важно, что они по-разному оценивают полезность одних и тех же денежных сумм. Для субъекта, располагающего миллионным доходом, 500 долларов представляют меньшую полезность, чем для человека, зарабатывающего 1000 долларов.

Предположим, что государство собирается так организовать систему подоходного налогообложения, чтобы уплата налогов наносила равный ущерб материальному благосостоянию всех граждан независимо от размеров имеющихся у них доходов, т.е. применить критерий распределения налогового бремени, известный в мировой теории и практике под названием критерия Викселля. Это значит, что миллионер, уплатив налог, должен ощутить потерю точно так же, как и владелец 1000 долларов. Если учесть, что связь оценок полезности денег с динамикой доходов носит сложный, нелинейный характер, сделать это можно следующим образом: установить более высокие налоговые ставки на доходы богатых и более низкие - на доходы бедных. Речь идет о введении разумной шкалы прогрессивного налогообложения, которая обеспечит государству достаточный объем поступлений в бюджет и приведет к более справедливому распределению доходов, устранив влияние на него множества оценок полезности денег.

Из концепции общественных товаров экономистами были сделаны следующие выводы для экономической политики государства.

Во-первых, поскольку гражданин страны покупает общественный товар по цене, равной налогу, то необходимо поддержание равновесия между доходами бюджета, формируемыми из налогов, и его расходами.

Во-вторых, структура бюджетных расходов должна соответствовать структуре спроса на общественные товары.

В-третьих, с увеличением или уменьшением спектра общественных товаров должен соответственно увеличиваться или уменьшаться государственный бюджет.

2.3 Средства и методы ГРЭ

Государство выполняет свои функции, применяя различные средства (инструменты) и методы.

Средства ГРЭ – виды управляющих воздействий (законы, указы, планы, программы, материальные, финансовые и моральные стимулы), которые по своему содержанию делятся на три группы:

-административные (административно-командные);

-экономические;

-социально-психологические (моральные).

Методы ГРЭ – это способы, с помощью которых субъект регулирования воздействует на объект регулирования; представляют собой определенную совокупность средств ГРЭ; делятся на три группы с точки зрения различного содержания средств.

· Административные методы базируются на силе государственной власти, на авторитете правительства и не связаны с мерами финансового стимулирования, материальной заинтересованности или штрафными санкциями со стороны регулирующих органов, т.е. включают средства, которые определяют не экономические условия оборота капитала, а саму внешнюю возможность его функционирования. Будучи основаны на принуждении, эти методы включают такие виды управляющих воздействий, как директивы, приказы, указы, команды, распоряжения, планы, инструкции и т.п., которые подлежат неукоснительному исполнению: «Приказ начальника - закон для подчиненного». Управляющие воздействия направляются сверху - вниз, а обратная связь содержит информацию об исполнении команд.

Данные методы широко применяются в административно-командной системе, а в рыночной экономике - в сферах, где не сдерживаемая государством свобода собственника грозит обществу безвозвратными потерями или иными непоправимыми тяжкими последствиями. Сферы эти - окружающая среда, культура, просвещение, образование, здравоохранение, здоровые условия быта населения, социальное обеспечение, сохранение памятников истории, чрезвычайные ситуации (войны, подготовка к ним, восстановление народного хозяйства, реформы). Мерами административного воздействия выступают: запрет (например, на строительство новых промышленных предприятий в черте города), разрешение (например, использовать национальный парк для иностранного туризма), принуждение (фирм к строительству очистных сооружений). Использование этих мер должно быть ограничено во времени и пространстве, так как перебор в их применении нарушает действие экономического (рыночного) механизма: искажает информационные сигналы, которые идут от экономики собственникам факторов производства, что провоцирует неправильные решения, ведущие к долгосрочным отрицательным последствиям в использовании товаров, труда и капитала, в соотношении доходов, инвестиций и т.д. В нормально функционирующей рыночной экономики они играют относительно незначительную роль.

· Экономические методы опираются на экономические интересы субъектов хозяйственной деятельности, возбуждают экономическую заинтересованность; основаны на побуждении, так как оказывают возбуждающее воздействие в виде стимулов-побудителей, которые разделяются на:

- положительные (зарплата, премии, другие формы вознаграждения, прибыль, рента, предоставление льгот, передача в собственность имущественных ценностей и т.п.);

- негативные (налоги, отчисления за кредит, в фонды, штрафы, санкции за нарушение правил).

Управление этими средствами и методами осуществляется по горизонтали на основе договора, соглашения и контрактов, где фиксируются управляющие воздействия в виде взаимных обязательств, условий, требований участвующих сторон.

Экономические средства делятся на средства налогово-бюджетной (фискальной) политики и средства кредитно-денежной (монетарной) политики.

Средства фискальной политики:

- регулирование ставок налога на прибыль (воздействует на инвестиции);

- регулирование нормы амортизации (стимулирует накопление, воздействует на структурные изменения, цикл, занятость, НИОКР);

- регулирование ставок подоходного налога, уровня трансфертных платежей: пенсии, стипендии, пособий по безработице (воздействует на покупательский спрос);

-государственное потребление (воздействует на состояние деловой активности).

Средства кредитно-денежной политики (осуществляется ЦБ):

-изменение процентных ставок по операциям ЦБ (процентная или дисконтная политика): повышение ставки (рефинансирования) приводит к снижению возможности получения кредита клиентами коммерческих банков, сокращению денежной массы в обращении, повышению рыночного уровня процента, что способствует привлечению в страну иностранных краткосрочных капиталов, активизирует платёжный баланс; понижение ставки ЦБ приводит к обратным последствиям;

- изменение нормы обязательных резервов банков (НОР), которая определяется:

;

;

повышение НОР означает, что большая часть банковских резервов заморожена на счетах ЦБ, что ведет к сокращению банковских ссуд и денежной массы в обращении, повышению процента по банковским ссудам; понижение НОР приводит к обратным последствиям.

-операции с ценными бумагами на открытом рынке (купля-продажа векселей облигаций и других ценных бумаг): если ЦБ продаёт ценные бумаги, а КБ покупают их, то ресурсы КБ для выдачи ссуд уменьшаются, что приводит к сокращению денежной массы в обращении, повышению ссудного процента, и наоборот, если ЦБ покупает ценные бумаги, то все явления происходят в обратном порядке.

· Социально – психологические (моральные) методы оказывают морально-нравственное воздействие на психологию людей, систему их ценностных ориентаций; базируются не на финансовых стимулах, или административных санкциях, а на авторитете правительства, справедливости и точности выдвигаемых им целей, задач, призывов и заявлений; основаны на убеждении. Формами моральных убеждений являются государственные программы, декларирующие определенные задачи проводимой экономической политики; обращения органов власти к различным социальным группам (субъектам) с заявлениями и призывами (например, по поводу пожертвований, относительно приобретения только национальных товаров); приглашения на форумы, конференции, конгрессы иностранных инвесторов, зарубежных специалистов и т.д. Субъектами морального убеждения выступают выразители хозяйственных интересов: союзы предпринимателей, профсоюзы, партии, общественные движения, местные органы власти, центральное правительство.

Границы (возможности) морального убеждения как средства ГРЭ определяются тем, как организована кампания по воздействию на хозяйствующих субъектов и все население страны. Как правило, она немыслима без поддержки СМИ, вовлечения авторитетных и популярных людей. Но главное - это обеспечение совпадения интересов собственников капитала и широких слоев населения с представлениями правительства о национальных экономических проблемах, целях, приоритетах. Принципиальное значение имеет доверие предпринимательских кругов и населения к деятельности правительства. Очевидно, что отрицательная деятельность правительства, которая нашла свое выражение в неуправляемой инфляции, невыплате заработной платы, государственного долга, невыполненных обязательств и обещаний, - навряд ли может пробудить у людей доверие к нему.

Все эти методы по характеру воздействия подразделяются на прямые, оказывающие непосредственное воздействие (административно-командные, социально-психологические, налогово-бюджетные), и косвенные, оказывающие опосредующее воздействие (кредитно-денежные).

В различных экономических системах в регулировании экономикой всегда используются все рассмотренные выше методы, но в разных пропорциях, как правило, преобладает какая-то одна группа методов. Так, в административно-командной системе предпочтение отдаётся административно-командным (прямым) методам, в рыночной экономике - экономическим (косвенным).

2.4 Направления ГРЭ и их эффективность

Формы (направления, виды экономической политики) ГРЭ - это определённая совокупность средств и методов. С точки зрения объекта ГРЭ выделяют следующие виды (формы, направления) экономической политики:

-антициклическая;

- антиинфляционная;

-структурная;

-инвестиционная;

-промышленная;

-научно-техническая, научно-технологическая;

-антимонопольная;

-социальная (условия труда, занятости, политика доходов);

-охрана окружающей среды;

-внешнеэкономическая и т.п., а

с точки зрения средств, которые используются в ГРЭ:

-налоговая;

-бюджетная;

-политика амортизационных отчислений;

-кредитно-денежная (монетарная);

-валютная и т.п.

Комплексные формы ГРЭ, которые охватывают многочисленные цели и весь набор инструментов, а также выступают и как средство, и как объект регулирования:

-государственный сектор (ГС) экономики;

-государственно программирование.

2.4.1 Политика ускоренной амортизации

Особое место среди средств ГРЭ, осуществляемого при помощи налогов, играет ускоренное амортизационное списание основного капитала и связанные с ним образование и реализация скрытых резервов, осуществляемые в рамках разрешений министерств финансов.

Ускоренное амортизационное списание основного капитала в современных условиях является главным средством стимулирования накопления, структурных изменений в экономике и важным инструментом воздействия на хозяйственный цикл, занятость и НИОКР. Суть его - в отрыве физического процесса снашивания машин, оборудования, зданий и сооружений от калькулируемого в издержках производства переноса стоимости вещественных носителей основного капитала на производимые товары и услуги. Изменяя ставки и порядок амортизационного списания, государственные регулирующие органы определяют ту часть чистой прибыли, которая может быть освобождена от налогов путем включения в издержки производства и затем перечислена в амортизационный фонд для финансирования в дальнейшем новых капиталовложений.

Нормы амортизационных списаний по видам вещественных носителей основного капитала (станки, оборудование, транспортные средства, здания, очистные сооружения) с подробной разбивкой по типам регулярно публикуются министерствами финансов. При проверке правильности уплаты налога с прибыли налоговые инспекторы соглашаются с калькуляцией издержек производства или услуг, только если амортизационные отчисления были произведены в соответствии с нормами, разрешенными министерством финансов. От этого зависит величина балансовой прибыли, ставка и размер налога, а также выплачиваемые дивиденды.

В настоящее время в странах рыночной экономики используются различные виды амортизационных списаний, в том числе линейное, или пропорциональное; но в большинстве ПРС разновидности ускоренного, подробно рассмотренные в теме 6.

Редко применяемое на практике линейное, или пропорциональное, списание в современных условиях тоже, как правило, является ускоренным, так как проводится по разрешению министерства финансов в сокращенные по сравнению с действительным периодом.

Перед нами мощный рычаг государственного регулирования инвестиций - освобождения прибылей от налогов, укрытия их в амортизационном фонде и принудительного использования для новых капиталовложений (никуда больше эти средства использовать нельзя, а без движения они лежать не могут).

Ускоренное амортизационное списание основного капитала имеет наряду с возможностью временного стимулирования капиталовложений, независимо от состояния конъюнктуры, еще ряд последствий.

Во-первых, дополнительное сокращение доли налогов в прибыли за счет того, что по мере уменьшения балансовой прибыли ее налогообложение из-за прогрессивного характера налоговых ставок сокращается. Например, при сокращении балансовой прибыли (но не действительной, частично укрытой в АФ) в 3 раза, налог платится по пониженной ставке, и чистая балансовая прибыль сократится менее чем в 2 раза.

Во-вторых, ускоренное списание приводит к отрыву балансовой стоимости основных средств от их реальной цены. Например, только за счет финансирования из амортизационного фонда за 3 года в основной капитал было вложено 90 тыс., действительный износ составил 30 тыс., чистый прирост основного капитала составил 60 тыс., а балансовая стоимость - по-прежнему 100 тыс. Это привело к существенному увеличению производственных мощностей, их реальная стоимость составила через 3 года 160 тыс., (100 -30 +90).

Разница между балансовой стоимостью основного капитала и его реальной рыночной ценой является скрытым резервом фирмы. При его реализации (например, продаже оборудования внутри страны, экспорте за рубеж или проведении с разрешения министерства финансов переоценки основного капитала) с этой разницы уплачивается, как правило, льготный налог, а оставшуюся сумму (чистые реализованные скрытые резервы) разрешается, так же как и амортизационный фонд, использовать только для финансирования капиталовложений.

Варьирование норм ускоренного амортизационного списания капитала широко используется во всех развитых странахкаксредство государственной конъюнктурной и структурной политики, а также для стимулирования научных исследований и внедренияих результатов, для финансирования природоохранных мероприятий. Эффект варьирования норм амортизационных отчислений заметен в годы благоприятной конъюнктуры, т.е. в периоды спадов и кризисов действенность амортизационной политики ослабевает. Чем хуже конъюнктура, тем труднее реализовать прибыль, меньше возможностей для самофинансирования, а амортизационные льготы, предоставляемые государством, становятся менее привлекательными стимулами для частных инвестиций. Льготы по ускоренному амортизационному списанию равнозначны сокращению поступлений от налогов с прибылей в государственный бюджет. Результатом может быть повышение других налогов или рост государственной задолженности.

В качестве инструментов государственного регулирования используются и расходы бюджета на хозяйственные цели. Это, в первую очередь, государственные кредиты, субсидии и гарантии (поручительства), а также затраты на закупку товаров и услуг в частном секторе.

2.4.2 Государственное регулирование (политика) цен

Вопреки распространенному мнению, что в странах рыночной экономики ценообразование происходит совершенно стихийно, в действительности цены являются объектом постоянного внимания и регулирования со стороны государства. Цены являются одной из критических точек экономической и социально-политической жизни, где сталкиваются групповые интересы производителей и потребителей, оптовых и розничных торговцев, профсоюзов и союзов предпринимателей, экспортеров и импортеров. Цены затрагивают интереса каждого и, естественно, вокруг них идет борьба в партиях и парламентах, в правительстве и на переговорах социальных партнеров, международных совещаниях.

Воздействие на цены служит глобальным целям ГРЭ, целям конъюнктурной и структурной политики, борьбе с инфляцией, усилению национальной конкурентоспособности на мировых рынках и смягчению социальной напряженности. Воздействие государственной экономической политики на другие объекты регулирования, в свою очередь, отражается на процессах формирования цен.

Конкретные акции в области цен могут иметь краткосрочные или даже экстренные цели, которые могут в данный конкретный момент не совпадать с другими целями, но в конечном итоге они всегда служат генеральной цели государственного регулирования — оптимизации темпов и пропорций экономического развития и стабилизации социальной системы.

❑ Классическая политическая экономия рассматривала свободно складывающиеся на рынке цены как главный элемент механизма поддержания равновесия между спросом и предложением. Однако в действительности идеальной всеобщей и полной свободы ценообразования никогда не было. Весь вопрос в степени и формах ограничения свободной игры цен. Даже если абстрагироваться от возможностей сговора производителей или продавцов, на протяжении всей истории капитализма можно проследить воздействие государства на цены.

Тарифы на услуги государственных железных дорог, почты, телеграфа, государственные монопольные цены на «акцизные» товары, продажа продовольствия из государственных запасов в неурожайные годы, таможенная политика и косвенное налогообложение, существенным образом воздействующее на внутренние цены,— вот далеко не полный перечень мер государственного регулирования цен за последние 100—150 лет.

Первая мировая война, начавшаяся вслед за ней депрессия и кризис послужили переломным моментом в истории государственного регулирования цен. Германский экономист X. Мюллер писал по этому поводу, что политические и экономические потрясения в государстве и обществе вызвали осознание того, что в интересах лучшего функционирования хозяйства, более равномерного распределения избежания опасности революционного переворота было бы целесообразно, чтобы государство взяло на себя заботу по регулированию хозяйственного процесса и поддержанию справедливых цен.

Попытки регулировать цены в условиях инфляции и кризиса внешнеторговой политики оказались несостоятельными. К середине 30-х гг. во многих развитых странах с рыночной экономикой были приняты законы, предоставляющие государству полномочия по воздействию на цены, вплоть до их замораживания, и государственные мероприятия по воздействию на цены стали составным элементом ГРЭ.

Государственные мероприятия по регулированию цен могут носить законодательный, административный и судебный характер. Принятые парламентами законы создают правовую основу отношений между хозяйственными субъектами, а также между ними и государством в сфере ценообразования. Комплекс этих законов представляет собой ценовое право, входящее составной частью в гражданское право, на основе которого, уполномоченные государственные органы осуществляют административную деятельность по регулированию цен. В случае нарушения законов виновные могут быть привлечены к судебной ответственности.

Законопроекты по ценам, как и по другим хозяйственным вопросам, вносятся в парламенты партийными фракциями, независимыми депутатами или правительством, непосредственно мероприятия по регулированию цен осуществляют министерства экономики, финансов и центральный банк. В ряде стран существуют министерства торговли, сельского хозяйства, которые также оказывают влияние на ценообразование. Во многих странах в конце б0-х - в 70-х гг. были созданы межминистерские советы по ценам, которые имеют наблюдательно-совещательные функции.

В каждой стране при правительстве или отдельных его органах существуют экспертные комитеты, куда входят известные специалисты, и советы, в которых заседают представители профсоюзов, союзов крестьян, торговцев, предпринимателей и представители государственных органов; комитеты призваны консультировать государственные органы по вопросам цен выражать свое мнение по поводу ценовых законопроектов.

❑ Наблюдение за ценами является первичной формой государственной активности в этой области, с которого исторически началось государственное регулирование цен. В настоящее время наблюдение за ценами служит основой, на которой базируются все государственные акции в этой области. Наблюдением за ценами занимаются центральные статистические управления. Самостоятельные исследования движения цен часто проводят научно-исследовательские центры профсоюзов, специальные комиссии по заданиям руководства партий, международных организаций.

Главная цель наблюдения за ценами со стороны государственных органов и социальных партнеров - измерение роста стоимости жизни для определения индекса ежегодного номинального повышения заработной платы и пенсий, а также для выяснения влияния роста цен на издержки производства и национальную конкурентоспособность. Государство может оказывать воздействие на цены, вводя, или отменяя количественные и таможенные ограничения во внешней торговле, вступая в интеграционные союзы, изменяя учетную ставку, варьируя налоги, осуществляя эмиссию денег и т.д. Косвенное влияние на цены оказывают, по существу, все государственные регулирующие акции, какой бы цели они ни служили.

❑ Государственное вмешательство в процесс ценообразования осуществляется путем санкционированного правительственными органами завышения издержек производства через включение в себестоимость завышенных амортизационных списаний и отчислений в другие фонды. В результате этого в целых отраслях возникает ситуация, когда «издержки подпирают цену», т.е. расчетные (а не действительные) издержки производства оказываются на всех предприятиях отрасли в результате объявленных правительством льгот настолько высоки, что повышение цен становится само собой разумеющимся явлением, а так как льготы распространяются на всю отрасль, то внутриотраслевая конкуренция в условиях благоприятной конъюнктуры не может быть достаточным препятствием для роста цен.

Прямым государственным вмешательством в процесс ценообразования является государственная политика установления цен на так называемые акцизные товары.

Непосредственное воздействие на формирование цен оказывают государственные субсидии. Один из видов таких субсидий - ценовые - предусматривает снижение цен путем специальных доплат производителю или потребителю.

Прямое воздействие на цены и лидерство в ценах имеет место в отраслях, где доля государства в потреблении товаров и услуг значительна, например, в военных отраслях промышленности, в ряде подотраслей строительства. Правительственные органы, являясь постоянными покупателями или заказчиками определенных видов товаров и услуг у частных фирм, устанавливают по договоренности с партнерами «конкретные цены», которые становятся затем базовыми ценами для отрасли.

Эффективным средством регулирования цен является налог на добавленную стоимость (НДС). Этот налог производители включают в цену товара или услуги, и дифференцированные изменения ставок этого налога непосредственно воздействуют на цены.

Особым направлением ГЭП является государственное воздействие на внешнеторговые цены. Государственное поощрение экспорта, освобождение экспортеров от налогов (возврат налогов), а в некоторых странах - экспортные субсидии, предоставление льготных кредитов и транспортных тарифов существенным образом отражаются на условиях ценовой конкуренции на мировом рынке.

❑ Установление цен на минеральное сырье, добываемое в государственных шахтах, на электроэнергию с государственных электростанций и железнодорожные, почтово-телефонные тарифы - пример фиксации цен на товары и услуги госсектора.

Эти искусственно заниженные цены и тарифы способствуют снижению издержек производства в частном хозяйстве и повышению национальной конкурентоспособности за счет искусственно пониженной рентабельности или дефицитности этих объектов государственной собственности.

Фиксация цен или установление пределов их повышения в негосударственном секторе - типичное средство административного хозяйственного регулирования. Применяется оно редко и, как правило, в условиях рыночного хозяйства является неэффективным в долгосрочном и даже среднесрочном аспекте. Используется чаще всего в исключительных случаях в качестве средства ослабления социальной напряженности.

Контроль над ценами на определенные виды товаров осуществляется наднациональными органами. Примерами могут служить установление цен на уголь и черные металлы Европейским объединением угля и стали (ЕОУС), ежегодное установление закупочных цен на сельскохозяйственные продукты в ЕС, меры по унификации транспортных тарифов и налогов внутри ЕС, участие стран в международных конференциях, организациях по отдельным видам товаров, тарифам на морские и воздушные перевозки.

2.4.3 Государственный сектор экономики

Государственные капиталовложения осуществляются в значительной степени в государственном секторе экономики, играющем важную роль в ГРЭ. Он является одновременно объектом и инструментом воздействия на частное хозяйство.

Государственный сектор (ГС) представляет собой комплекс хозяйственных объектов, целиком или частично принадлежащих центральным и местным государственным органам. ГС существовал во многих странах задолго до развития капитализма, включая почту, частично транспортную службу, изготовление оружия и др. По мере становления системы ГРЭ государство строило, выкупало у частных собственников хозяйственные объекты, главным образом в сфере инфраструктуры, тяжелой промышленности, функционирование которых было всегда выгодно и необходимо для экономики страны, но не всегда выгодно с точки зрения частного капитала.

В одних странах ГС возник в основном в результате национализации ряда отраслей и предприятий (во Франции, Италии, Великобритании, Австрии), в других государство строило, либо приобретало разоряющиеся хозяйственные объекты (в ФРГ, США, Швеции, Японии). В первой группе стран доля ГС в национальном богатстве выше, чем во второй.

Значительная часть ГС - это объекты инфраструктуры, в большинстве своем нерентабельные. Другая часть - государственные предприятия в сырьевых и энергетических отраслях, где требуются большие инвестиции, а оборачиваемость капитала медленная. Рентабельность государственных фирм, как правило, ниже, чем частных. Часть ГС - это пакеты акций смешанных частно-государственных компаний.

Существование в условиях рыночного хозяйства секторов, которые в своей деятельности руководствуются принципами, несколько отличающимися от принципов частных фирм, позволяет использовать ГС для решения общегосударственных экономических задач, повышения прибыльности частного хозяйства.

Монопольная прибыль, а зачастую и прибыль вообще, не является первостепенной целью деятельности ГС в инфраструктуре, сырьевых отраслях, НИОКР, в подготовке и переподготовке кадров, в области охраны окружающей среды, так как высоких прибылей от этих сфер никто не требует, а убытки покрываются из бюджета. Поэтому ГС стал поставщиком дешевых услуг (в частности, транспортных, почтово-телеграфных), электроэнергии и сырья, снижая, таким образом, издержки в частном секторе.

Активно используется ГС как средство ГРЭ. Так, в условиях ухудшения конъюнктуры, депрессии или кризиса, когда частные капиталовложения сокращаются, инвестиции в ГС, как правило, растут. Таким образом, правительственные органы стремятся противодействовать спаду производства и росту безработицы. ГС играет заметную роль в структурной государственной политике. Государство создает новые объекты или расширяет и реконструирует старые в тех сферах деятельности, отраслях или регионах, куда частный капитал притекает недостаточно. Так, ГС играет огромную роль в НИОКР, подготовке и переподготовке кадров. Государственные фирмы занимаются и внешней торговлей, вывозом капитала за рубеж, зачастую выступая пионерами во внедрении национального капитала в какую-либо страну (пример - участие германского концерна «Фольксваген» (Volkswagen), частично находящегося в собственности федерального и земельного правительств, в автомобильной промышленности Чехии).

В целом ГС служит дополнением частного хозяйства там и в такой мере, где и насколько мотивация для частного капитала оказывается недостаточной. В результате ГС служит повышению эффективности народного хозяйства в целом и является одним из инструментов перераспределения ВВП.

Размеры ГС, его доля в национальной экономике, изменяются не только в результате нового строительства и приобретения, но и как следствие приватизации - продажи рентабельных, реконструированных объектов ГС частному капиталу. В 80-х и 90-х гг. эта тенденция заметно усилилась.

2.4.4 Государственное экономическое программирование

Высшей формой ГРЭ является государственное экономическое программирование, задачей которого является комплексное использование в глобальных целях всех элементов ГРЭ.

По мере усложнения задач по регулированию хозяйства правительства стали формулировать краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные задачи, определять порядок их решения и органы, ответственные за исполнение этих решений, выделять необходимые средства и определять порядок финансирования.

Объектами таких целевых программ обычно являются отрасли (в частности, сельское хозяйство); регионы; социальная сфера (например, социально-экономическая адаптация переселенцев, их обеспечение работой и жильем); различные направления научных исследований.

Программы бывают обычные и чрезвычайные. Обычные среднесрочные общеэкономические программы составляются, как правило, на пять лет с ежегодной корректировкой и продлением на один год (скользящее программирование). Чрезвычайные программы разрабатываются в критических ситуациях, например, в условиях кризиса, массовой безработицы, опасной инфляции; они, как правило, краткосрочные. В инструментарии их осуществления заметное место занимают средства административного регулирования.

2015-05-13

2015-05-13 1088

1088