План:

2. Татарский вал.

Строительство укреплений в Козловском уезде осуществлялось одновременно с созданием Тамбовской черты в Поценье. Она возникла на дворцовых землях и по традиции управлялась в Приказе Большого дворца. Завершение формирования Белгородской черты с единым центром и подчинением Разрядному приказу поставило вопрос об управлении землями, лежащими к востоку. Здесь не сложилась единая черта, наподобие Белгородской, а выделились отдельные укрепления. Термин «Тамбовская черта» появился в официальных документах в конце 1550-х гг. XVII в. и затем регулярно применялся в правительственной переписке.

Первый этап формирования Тамбовской черты был связан со строительством Тамбова и полевых укреплений в уезде. Весной 1636 г. правительство подготовило указ о закладке крепости на Цне в устье реки Липовицы «напротив крайней мордовской деревни Тонбов». Об этом говорит грамота Разрядного приказа руководителю Пушкарского приказа А.Ф. Масальскому-Литвинову 21 февраля 1636 г., в которой ставился вопрос о посылке в новый город на Цне наряда. Новая крепость должна была перекрыть опасный участок Ногайской дороги, переправу у Кузьминой Гати и закрыть собою всю Верхоценскую волость.

Однако крепость построили в другом месте, на холме у места впадения реки Студенец в Цну. Руководителем строительных работ правительство назначило стольника и воеводу Р.Ф. Боборыкина. Несмотря на свою молодость (ему было 25–30 лет), он считался опытным, энергичным и сведущим в военном деле человеком, хорошо знавшим район предстоящего строительства.

Основной причиной переноса города на новое место было выгодное экономическое положение на перекрестке торговых путей: старинной Ордобазарной из Астрахани и новой от донских казачьих городков дорог. Другая причина переноса города связана с рельефом местности в устье реки Липовицы. Плоская с пойменными заливными лугами территория не могла служить удобным местом строительства крепости и противоречила устоявшимся традициям русской фортификации.

В районе слияния Студенца с Цной высокий левый берег образует два холма, которые строители умело использовали для размещения крепостных стен. С севера крепость защищало русло Студенца, с востока – два рукава Цны, а с запада лежали заболоченные участки степи. Лишь с юга простиралась ровная степь. Выбранное для крепости место имело идеальную конфигурацию, создавая «коридор» между руслом Цны и болотами, по которому татарская конница и могла подойти к городу.

К строительству Тамбова правительство привлекло гораздо больший круг населения, чем в Козлове. Основной груз строительных работ вынесли на своих плечах крепостные крестьяне шацких помещиков, дворцовые крестьяне Верхоценской волости, шацкие сторожевые и полковые казаки и новоприборные тамбовские служилые люди. В сооружении Знаменской церкви и некоторых укреплений крепости приняли участие крестьяне Чернеева монастыря.

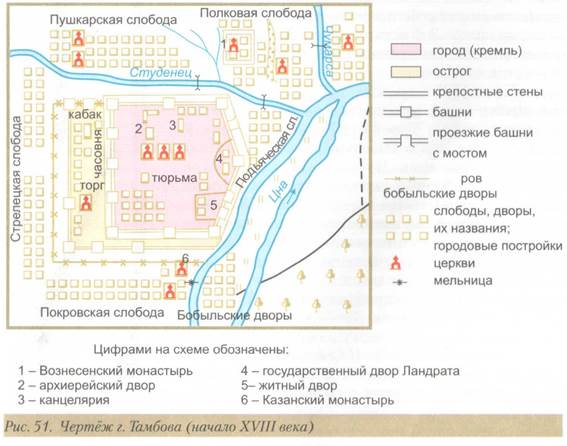

Заложенный 17 апреля 1636 г. Тамбов был отстроен к 1 октября этого же года. Он имел вид трапеции и делился на две части: собственно «город», или, как его позднее называли, кремль, и острог. Кремль окружала дубовая стена, с обламами длиной 1245 м и 12 башнями высотой 25,5–34 м. Три башни имели проезжие ворота, особенно выделялась своими размерами Московская башня высотой 51 м. На её шатровой крыше размещалась караульная будка с вестовым колоколом. Московская башня в Тамбове была самым высоким деревянным сооружением на юге Русского государства. Её строительство объясняется особенностями рельефа местности. Севернее крепости проходила высокая гряда, вдоль которой шли укрепления Тамбовского вала. Только с такой высокой башни можно было увидеть сигнальные костры.

Внутри города располагались съезжая изба, воеводский двор, пороховой погреб, пушечный амбар, 9 житниц для зерна, тюрьма и соборная церковь.

Другая часть крепости – острог – была окружена острожной стеной с обламами. Она начиналась от северной и кончалась у восточной наугольных башен кремля и имела в длину 1774 м. Острог, как и кремль, защищали 12 башен с четырьмя проезжими воротами. Во время ремонта крепости в 1662 г. в остроге соорудили еще две башни: Водяную и Глухую. Внутри острога находились казенный и кружечные дворы, таможенная изба, 10 лавок, Знаменская церковь и слобода городовых казаков. По его углам стояли два раската с пушками. Дополнительными укреплениями острога служили ров с частиком, который в 1662 г. заменили на дубовый ослон. В этом же году часть острожной стены укрепили тарасами.

Кроме крепости, частью города являлись слободы служилых людей: Полковая, Пушкарская, Панская и Покровская. Их население принимало деятельное участие в охране Тамбова и укреплений по черте. Слободы были окружены линией надолб. По мощи крепостных укреплений и количеству артиллерии Тамбов можно сравнить лишь с самыми крупными крепостями на Белгородской черте: Белгородом и Яблоновым. Этот факт подчеркивает важное стратегическое положение города в системе обороны южных границ.

Датой основания Тамбова считается 1636 год, когда государев стольник и шацкий воевода Роман Боборыкин начал строительство крепости на реке Цна. Первоначально планировалось соорудить крепость у переправы через Цну напротив устья реки Тамбов (совр. Лесной Тамбов) – на старинной Ордабазарной дороге, связывавшей Москву с Нижним Поволжьем. Впоследствии место строительства было перенесено на несколько десятков километров вниз по течению Цны, но при этом ее названия все же был использовано название Тамбов. Срубленные из дуба крепостные стены были усилены сторожевыми башнями. Гарнизон насчитывал более тысячи военнослужащих. Возведенный в 1647 году Тамбовский вал входил в состав Симбирской засеченной черты – системы оборонительных сооружений, предназначенных для защиты южных границ государства от крымских татар и ногайцев. В 1667 году в городе был основан Казанский мужской монастырь.

Защищенный валом и глубоким рвом, Тамбов выстоял под натиском степных кочевников в 1656 и 1660 годах, отразил нападение войск Степана Разина в 1670 и осаду отрядов Л. Хохлача (атамана войск Булавина К.А.) в 1706 г.

Защищенный валом и глубоким рвом, Тамбов выстоял под натиском степных кочевников в 1656 и 1660 годах, отразил нападение войск Степана Разина в 1670 и осаду отрядов Л. Хохлача (атамана войск Булавина К.А.) в 1706 г.

Видео: виртуальная историческая реконструкция старинной русской деревянной крепости г. Тамбова 17 в. (разработчик: Жеребятьев Д.И.).

Одновременно со строительством крепости шло сооружение полевых укреплений в уезде. План предусматривал создание укреплений от устья реки Челновой до Лысых Гор и далее через степь до реки Матыры. Однако проект явно не учитывал существование южных селений Верхоценской волости и направление козловских укреплений. Поэтому на практике чертеж претерпел серьезные изменения.

Линия укреплений начиналась от Лысых Гор на реке Челновой, почти напротив восточного фланга Козловского вала. Промежуток между ними вдоль правого берега реки прикрывала засека, а на окраине Челнавского леса был сооружен Лысогорский острожек. От него до Липовицкого леса протянулась двойная линия надолб с поперечными связями и Спорным и Тамбовским острожками. У края леса строители поставили Липовицкий острожек. Далее вдоль реки Сухая Липовица проходили чередующиеся линии засек и надолб. Кончалась засека около урочища Двойни. Здесь вся местность до Цны состояла из топей, «ржавцов» и болот и не требовала дополнительных укреплений.

Одним из самых опасных участков в Поценье считался район Кузьминой Гати, где проходило одно из ответвлений Ногайской дороги. В этом месте от Липовицкого леса до Цны соорудили линию надолб с башней, а на противоположном берегу Цны у переправы установили надолбы с подъемными связями и набили в воде частик. Вдоль берегов Лесного и Нару-Тамбова стоили надолбы и засеки. Далее на север до Шацка простирался большой Цнинский лес, служивший надежной преградой от татарской конницы.

Таким образом, от Челновой до Цны была сооружена сплошная линия укреплений. В ее создании применили традиционные для Руси деревянные конструкции (засеки, надолбы, мастик башни и острожки), которые умело сочетались с естественными преградами (лесом, реками и болотами). Если при возведении козловских укреплений применялся передовой европейский опыт, приобретенный в ходе Смоленской войны 1632–1634 гг., то для тамбовских укреплений строители выбрали старинные типично русские оборонительные конструкции, апробированные многолетней практикой борьбы с кочевниками.

Тамбовские укрепления прошли проверку в период массированных татарских набегов с 1642 по 1645 гг. Отряды кочевников, минуя надолбы, проникали в Тамбовский уезд через Лысые Горы, междуречье Челновой и Липовицы, Липовицкий лес и Кузьмину Гать. Они чередовали зимние набеги с летними, проникая далеко в глубь уезда. В 1643 г. кочевники прорвались в Тамбовский уезд и, используя численное превосходство, блокировали тамбовский гарнизон, не позволяя ему выйти из крепости. В итоге набега многие жители были взяты в плен. Особенно тяжелым оказался 1644 г. Татарские отряды все лето тревожили Тамбовский уезд. В начале мая группа крымских татар проникла через надолбы в верховьях Липовицы и напала на село Тонбов и слободу Кузьмину Гать. Местные жители отбили набег, и татары повернули к Лысым Горам, где захватили в плен 9 казаков. Еще один отряд противника прошел в уезд около Спорного острожка. Основные силы татар появились в уезде 30 июля 1644 г. Около 5000 человек миновали надолбы и на реке Челновой сожгли два острожка. Попытки козловского воеводы отбить татарское нашествие закончилось неудачей. Русские, потеряв 100 человек убитыми, отступили. Татары стали хозяевами положения в междуречье Цны и Польного Воронежа. Они развернули на реке Липовице стан, где простояли несколько дней. Одновременно с нападением на Тамбовский уезд кочевники атаковали всю южную границу.

Активизация татарских набегов заставила принять энергичные ответные меры и завершить создание сплошной линии укреплений на юге страны. Поход служилых и «вольных охочих» людей в низовья Дона в 1646–1648 гг. отвлек внимание татар и позволил провести крупные строительные работы в пограничной полосе. В эти годы только на Белгородской черте возникло 8 новых городов, строились земляные валы, реконструировались старые укрепления. Поэтому работы по строительству вала вПоценье связаны были с общим ходом реконструкции черты.

Указ о закладке Тамбовского вала Боярская дума приняла 19 марта 1647 г. Руководителем работ был назначен стольник князь И.И. Ромодановский. В создании Тамбовского вала принимали участи шацкие дворяне, ценскис мурзы и татары Шацкого уезда, тамбовские служилые люди и посадские люди ряда южных городов.

Первоначально на Тамбовском валу находилось 18 башен. Он начинался от Лысых Гор и шел на протяжении почти 50 км на юго-восток до Кузьминой Гати. Крупные строительные работы развернулись на Тамбовской черте в период русско-польской войны в 1659–1662 гг. В 1658 г. татары воспользовались сложной обстановкой на Украине, связанной с изменой гетмана И. Выговского, усилили набеги на южную границу Русского государства. Так, летом они прокопали в нескольких местах Тамбовский вал и проникли в Тамбовский уезд.

Сложная политическая обстановка вынудила правительство принять дополнительные меры по укреплению южной границы, в том числе и Тамбовской черты. С 1658 г. тамбовские служилые люди и дворцовые крестьяне осланивали вал, вновь отстроили два Лысогорских городка, соорудили 4 новых башни и реконструировали ряд старых укреплений. Работы обычно начинались зимой, когда крестьяне возили дубовые и сосновые бревна из близлежащих к валу лесов. А с весны начинался ремонт черты. Только в 1658 г. в нем приняли участие 2657 тамбовских, шацких и ряжских казаков, детей боярских и дворян. Завершилась реконструкция тамбовских укреплений только в 1662 г. Как показал ход событий, принятые меры оказались своевременными. Татарские набеги постоянно натыкались на мощную укрепленную линию, надежно преграждавшую путь в глубь страны. Татары потеряли элемент внезапности во время набегов, инициатива перешла в руки местного населения и администрации, а военные действия разворачивались в зоне черты.

С завершением реконструкции укреплений окончательно сформировалась Тамбовская черта как самостоятельный военно-административный комплекс. Она начиналась от реки Челновой и состояла из нескольких участков. Ее описание приводится по документом конца 1650 – начала 1660-х гг. Черта начиналась небольшой засекой в Челнавском лесу длиною в 4850 м и шириною в 108 м с дополнительными укреплениями в виде 6240 колов. От края леса и засеки вдоль правого берега Челновой шел малый Челнавский вал. Он имел длину 2680 м и высоту 2 м. На насыпи вала стояли 4 проезжих и 2 глухие башни высотой 5,4 м. Рядом с ним был выстроен Красногорский городок. Общая длина стен городка составляла 575,5 м. Внутри городка размещались съезжая изба с тюрьмой и двор казачьего головы.

В месте соединения малого вала с большим строители соорудили в 1647 г. Лысогорский городок вместо сожженного татарами. Общая длина стен составляла 474 м. От Лысогорского городка начинался большой вал – основное звено тамбовских укреплений. Он простирался на юго-восток почти на 34 км. Перед валом находился широкий ров. Лишь в Спорном и Сухинском острожках имелись пушки, а в остальных—только ручное огнестрельное оружие.

В районе Липовского изрога большой вал соединялся с мылым Липовицким, который шел дальше на юг к Кузьминой Гати на протяжении 11,5 км. Его земляная насыпь достигала 2 м высоты и 3 м ширины. На валу стояли 4 башни высотой 21,5 м, а перед ним со степной стороны в Липовидком лесу продолжала функционировать старая засека, служившая дополнительной преградой. Липовицкий вал соединялся с большим Кузьминским невдалеке от слободы Кузьминой Гати. Небольшой, всего 2 км, он был ориентирован с запада на восток и прикрывал слободу полковых казаков и переправу через Цну. Высота вала достигала 4 м, а ширина в подошве – 8 м. Учитывая значение данного перелаза, строители создали здесь достаточно мощный узел обороны, включая земляной городок, башню с проезжими воротами на валу и линию засеки длиной 4850 м вдоль русла Липовицы.

В районе Кузьминой Гати практически заканчивались искусственные укрепления Тамбовской черты, далее на север вдоль русла Цны простирался большой Цнинский лес, служивший надежной естественной преградой от татарской конницы. На протяжении 100 км только два его участка требовали дополнительных сооружений. Один из них находился в устье реки Лесной Тамбов, где местные служилые люди срубили засеку и поставили две караульные башни. Другой подобный участок находился неподалеку от села Морша. Здесь с востока через р. Кашму проходили Шаморские ворота, естественный коридор через лес. Им часто пользовались татары, выходя из саратовских степей в северную часть Тамбовского уезда. Поэтому в этом месте в 1662 г. по просьбе крестьян села Морша Разрядный приказ разрешил построить Кашматский городок. Он находился в 5 верстах к востоку от села Морша на правом берегу реки Кашмы в сосновом лесу. Острожек имел стену длиной 91,5 м и одну башню с караульной клеткой. Караульную службу несли крестьяне близлежащих сёл.

Кашматский городок фактически располагался на северном фланге Тамбовской черты. Далее до Шацка тянулся лес, затем шли шацкие укрепления, а от них черта поворачивала на Керенск и Нижний Ломов. Шацкая засека непосредственно в линию укреплений не входила, но продолжала играть вспомогательную роль, прикрывая часть Шацкого уезда. Таким образом, укрепления Тамбовской черты проходили от Лысых Гор до Кузьминой Гати и затем поворачивали на север и доходили до реки Серп. Общая их длина превышала 150 км, Она надежно защитила села и деревни Тамбовского уезда от татарских набегов.

В целом строительство новых укреплений на южной границе Русского государства сыграло важную роль в дальнейшем экономическом, социальном и политическом развитии страны. Русское государство осуществляло планомерную политику постепенного закрепления районов лесостепи и степи, включая их в хозяйственную жизнь страны. Тактика строительства оборонительных укреплений позволяла создать надежный заслон татарским набегам, обезопасить тылы в борьбе за Украину и противостоять турецкой экспансии в Причерноморье.

Литература:

1. Двухжилова, И.В. История Тамбовского края: Учебное пособие. Тамбов: Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2009.

2. Загоровский В. П. История вхождения Центрального Черноземья в состав Российского государства в XVI веке. Воронеж, 1991.

3. «И пыль веков от хартий отряхнув…»: Хрестоматия по истории Тамбовского края. Тамбов, 1993.

4. Кириллов В.В. Организованное строительство городов в Московском государстве // Русское градостроительное искусство: Градостроительство Московского государства XVI-XVII веков. / Под общ. Ред. Н.Ф. Гуляницкого. М., 1994.

5. Климкова М.А. «Древний Тамбовский летописец»: история написания, хранения и обнаружения в XVIII веке // Тамбовская старина, 2013.

6. Климкова М.А. Знаменская церковь города Тамбова // тамбовские древности. Тамбов, 2010. Вып. 1. С. 95-106.

7. Климкова М.А. «По наряду из Розряду…». Очерки из истории культуры Тамбовского края. Тамбов, 2004. С. 17-23.

8. Климкова М.А. Соборная площадь города Тамбова. Тамбов, 2011. С. 25-32.

9. Климкова М.А. «Тамбов на карте генеральной…». Влияние крепостных укреплений XVII века на формирование города // Тамбов: исторический портрет российского города: Материалы науч.-практ. конф., посвящ. году культуры в РФ. Тамбов, 2014. С. 48-61.

10. Мизис Ю.А. Воевода Московского царства. Р.Ф. Боборыкин на государевой службе. Тамбов, 2012.

11. Мизис Ю.А. Заселение Тамбовского края в XVII-XVIII веках: Учебное пособие. Тамбов, 1990.

12. Мизис Ю. А. Образование антропогенных комплексов в процессе заселения Тамбовского края русскими в XVII-XVIII вв. // V Державинские чтения: История. Философия. Социология. Политология. Экономика. Юриспруденция: Материалы научной конференции преподавателей и аспирантов. Февраль 2000. Тамбов, 2000. С. 3-4.

13. Мизис Ю. А. Тамбовский разряд в XVII веке // Вопросы исторического краеведения Тамбовской области. Тамбов, 1980. С. 38-41.

14. Мизис Ю. А. Тамбовский рынок в XVII-XVIII веках // «Город Тамбов в прошлом, настоящем и будущем». Тамбов, 1996. С. 7-9.

15. Муравьев Н. В. Из истории возникновения населенных пунктов Тамбовской области. Воронеж, 1988.

16. Муравьев Н. В. Изначальная история населенных пунктов Тамбовской области. Тамбов, 1992.

17. Оборин В.А. Некоторые особенности формирования и развития городов на окраинах Русского государства в XV-XVII вв. // Вопросы формирования русского населения Сибири в XVII – начале XVIII в. Томск, 1978.

18. Тамбов. Географический атлас. М., 1990.

19. Тамбовская энциклопедия. Тамбов, 2004.

20. Черменский П.Н. Прошлое Тамбовского края. Тамбов, 1961.

Предлагаем вашему вниманию материалы сайта tambovia.ru

2015-05-13

2015-05-13 6373

6373