(вкратце, поскольку было на 1й лекции)

Процесс передачи схематично рассматривался на первой лекции. Напомним:

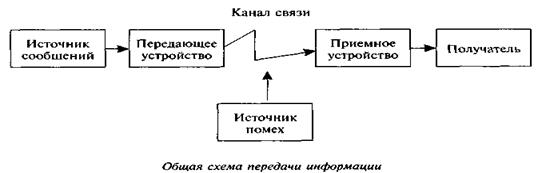

Имеется источник и получатель информации. Сообщение от источника к получателю передается посредством канала связи (информационного канала).

В таком процессе информация представляется и передается в форме некоторой последовательности сигналов, символов, знаков. Передаваемая последовательность называется сообщением. От источника к приемнику сообщение передается через некоторую материальную среду (звук - акустические волны в атмосфере, изображение — световые электромагнитные волны). Если в процессе передачи используются технические средства связи, то их называют каналами передачи информации (информационными каналами).

Американским ученым Клодом Шенноном, одним из основателей теории информации, была предложена схема процесса передачи информации по техническим каналам связи, представленная на рисунке.

Связь, при которой передача производится в форме непрерывного электрического сигнала, называется аналоговой связью.

Связь, при которой передача производится в форме непрерывного электрического сигнала, называется аналоговой связью.

Под кодированием понимается любое преобразование информации, идущей от источника, в форму, пригодную для ее передачи по каналу связи.

Под кодированием понимается любое преобразование информации, идущей от источника, в форму, пригодную для ее передачи по каналу связи.

В настоящее время широко используется цифровая связь, когда передаваемая информация кодируется в двоичную форму (0 и 1 - двоичные цифры), а затем декодируется в текст, изображение, звук. Цифровая связь является дискретной.

В настоящее время широко используется цифровая связь, когда передаваемая информация кодируется в двоичную форму (0 и 1 - двоичные цифры), а затем декодируется в текст, изображение, звук. Цифровая связь является дискретной.

Термином "шум" называют разного рода помехи, искажающие передаваемый сигнал и приводящие к потере информации. Такие помехи, прежде всего, возникают по техническим причинам: плохое качество линий связи, незащищенность друг от друга различных потоков информации, передаваемой по одним и тем же каналам. В таких случаях необходима защита от шума.

В первую очередь применяются технические способы защиты каналов связи от воздействия шумов. Например, использование экранированного кабеля; применение разного рода фильтров, отделяющих полезный сигнал от шума и пр.

Флуктуационные помехи (шумы) – случайно изменяющие напряжение или ток в электронных элементах средств обработки информации. (тепловые помехи, изменения в среде распространения радиоволн и т.д.)

Гармоническая помеха – паразитное проникновение различных гармонических напряжений (промышленные электрические средства, умышленные помехи в каналах связи)

Импульсная помеха – помеха, максимальное значение которой соизмеримо или выше величины полезного сигнала.

Клодом Шенноном была разработана специальная теория кодирования, дающая методы борьбы с шумом. Одна из важных идей этой теории состоит в том, что передаваемый по каналам связи код должен быть избыточным. За счет этого потеря какой-то части информации при передаче может быть компенсирована.

Однако нельзя делать избыточность слишком большой. Это приведет к задержкам и подорожанию связи. Теория кодирования К. Шеннона как раз и позволяет получить такой код, который будет оптимальным. При этом избыточность передаваемой информации будет минимально-возможной, а достоверность принятой информации - максимальной.

В современных системах цифровой связи часто применяется следующий прием борьбы с потерей информации при передаче. Все сообщение разбивается на порции - блоки. Для каждого блока вычисляется контрольная сумма (сумма двоичных цифр), которая передается вместе с данным блоком. В месте приема заново вычисляется контрольная сумма принятого блока, и если она не совпадает с первоначальной, то передача данного блока повторяется. Так будет происходить до тех пор, пока исходная и конечная контрольные суммы не совпадут.

В случае распределенной обработки данных важное значение приобретает такой параметр, как скорость передачи информации.

Скорость передачи информации — это информационный объем сообщения, передаваемого в единицу времени.

Скорость передачи информации — это информационный объем сообщения, передаваемого в единицу времени.

Технические линии информационной связи (телефонные линии, радиосвязь, оптико-волоконный кабель) имеют предел скорости передачи данных, называемый  пропускной способностью информационного канала. Ограничения на скорость передачи носят физический характер.

пропускной способностью информационного канала. Ограничения на скорость передачи носят физический характер.

Вопрос 2. Локальная и распределённая обработка данных

Вопрос 2. Локальная и распределённая обработка данных

При размещении информационного массива (ИМ) на персональном компьютере, который не находится в сети, ИМ всегда используется в монопольном режиме, другими словами, происходит локальная обработка данных. В случае, когда ИМ используют несколько пользователей, они могут работать с ИМ только последовательно, и поэтому вопросов о поддержании корректной модификации ИМ - не стоит, они решаются организационными мерами — то есть определением требуемой последовательности работы конкретных пользователей с соответствующим ИМ. Однако даже в некоторых локальных ИМ требуется учитывать последовательность изменения данных при обработке, чтобы получить корректный результат.

Работа на изолированном компьютере с небольшим ИМ в настоящий момент становится уже нехарактерным для большинства приложений. ИМ отражает информационную модель, построенную конкретным пользователем. ИМ растет по объему и, таким образом, резко увеличивается количество задач, решаемых с его использованием, и в соответствии с этим увеличивается количество приложений, работающих с единым ИМ.

Основным смыслом распределенной обработки данных в информационных системах является упрощение комплексирования вычислительных систем за счет международной и национальной стандартизации аппаратных и программных интерфейсов. Главной побудительной причиной развития концепции открытых систем явились повсеместный переход к использованию локальных компьютерных сетей и те проблемы комплексирования аппаратно-программных средств, которые вызвал этот переход. В связи с бурным развитием технологий глобальных коммуникаций открытые системы приобретают еще большее значение и масштабность.

В случае, когда компьютеры объединяются в локальные сети, появляется возможность распределения приложений, работающих с единым ИМ по сети.

Действительно, в случае создания ИМ для большой структуры, у вас появляется ряд специфических пользователей ИМ, которые имеют свои управленческие функции и территориально могут находиться в разных помещениях, но все они должны работать с единой информационной моделью организации, то есть с единым информационным массивом.

Параллельный доступ к одному ИМ нескольких пользователей, в том случае если ИМ расположен на одной машине, соответствует режиму распределенного доступа к централизованному ИМ. Такие системы называются системами распределенной обработки дан ных.

При работе в сети возможно создание распределенных ИМ по нескольким компьютерам, и возможен параллельный доступ нескольких пользователей к распределенному ИМ.

Система организации данных предназначена для надежного хранения данных, а также отказоустойчивого, высокопроизводительного доступа к устройствам хранения. Существующие в настоящее время методы по обеспечению надежного хранения данных и отказоустойчивого доступа к ним можно охарактеризовать одним словом — дублирование.

Доступ к данным невозможен как в случае выхода из строя каналов (доступа) или вычислительных средств, так и в случае отсутствия необходимой производительности для выполнения прикладных задач.

Вопрос 3. Основные понятия теории кодирования информации в ЭВМ.

Вопрос 3. Основные понятия теории кодирования информации в ЭВМ.

На 1 лекции рассматривался вопрос о представлении информации в цифровом виде. Сейчас детальнее разберем данный вопрос.

В ЭВМ используется автоматическое преобразование данных (преобразование данных из одного вида в другой без участия человека-программиста)

Цифровая обработка сигналов – группа методов обработки сигналов на основе цифровых способов.

Цифровая обработка сигналов – группа методов обработки сигналов на основе цифровых способов.

Преимущества цифровых способов обработки сигналов:

- упрощенная работа с памятью;

- расширение набора арифметических операций;

- беспредельное увеличение точности.

Подготовка информации для обработки и формирование данных в форме удобной для обработки в ЭВМ и передачи от объекта к субъекту по каналам связи посредством определенных сигналов или знаков. Для этого осуществляется кодирование данных, символов, знаков.

Кодирование – переход от исходного представления информации, удобного для восприятия человеком, к представлению, удобному для обработки в технических средствах.

Кодирование – переход от исходного представления информации, удобного для восприятия человеком, к представлению, удобному для обработки в технических средствах.

Процедура кодирования сводится к однозначному преобразованию символов одного алфавита в другой по определенному правилу, закону, алгоритму.

Первичный алфавит – исходный, кодируемый алфавит обладающий определенным числом качественных признаков (буквы, символы и т.д.) при помощи которых записано передаваемое сообщение.

Первичный алфавит – исходный, кодируемый алфавит обладающий определенным числом качественных признаков (буквы, символы и т.д.) при помощи которых записано передаваемое сообщение.

Вторичный алфавит – набор однозначно различимых качественных признаков, обладающих необходимыми физическими свойствами для перемещения символов первичного алфавита, при помощи которых сообщение трансформируется в код.

Вторичный алфавит – набор однозначно различимых качественных признаков, обладающих необходимыми физическими свойствами для перемещения символов первичного алфавита, при помощи которых сообщение трансформируется в код.

Декодирование – процесс восстановления содержания сообщения по принятому сигналу, представленному в виде кода.

Декодирование – процесс восстановления содержания сообщения по принятому сигналу, представленному в виде кода.

При декодировании необходимым условием является взаимно однозначное соответствие кодовых слов во вторичном алфавите кодируемым символам первичного алфавита.

Различают классификационное и линейное кодирование.

Различают классификационное и линейное кодирование.

Классификационное – применяется после проведения классификации объектов кодирования (на основе иерархической системы – пример: номер группы факультет, специальность, курс, группа, т.е. кодирование проводится по разрядам).

Классификационное – применяется после проведения классификации объектов кодирования (на основе иерархической системы – пример: номер группы факультет, специальность, курс, группа, т.е. кодирование проводится по разрядам).

Линейное – представление алгоритма в виде последовательности не образующих циклы операторов.

Линейное – представление алгоритма в виде последовательности не образующих циклы операторов.

В общем случае система кодирования предусматривает предварительное выделение групп объектов, которые составляют серию, затем в каждой серии происходит нумерация объектов. Каждая серия имеет свою нумерацию.

Существуют следующие виды кодов:

Существуют следующие виды кодов:

Неравномерные коды – коды, в которых сообщения представлены комбинациями с неравномерным количеством символов.

Неравномерные коды – коды, в которых сообщения представлены комбинациями с неравномерным количеством символов.

Равномерные – коды, в которых сообщения представлены комбинациями с равным количеством символов.

Равномерные – коды, в которых сообщения представлены комбинациями с равным количеством символов.

2015-05-13

2015-05-13 7666

7666