Министерство образования и науки РФ

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования

«Ростовский государственный университет»

К лабораторной работе для студентов 1 курса физического факультета

ИЗУЧЕНИЕ ДИНАМИКИ ВРАЩАТЕЛЬНОГО ДВИЖЕНИЯ С ПОМОЩЬЮ МАЯТНИКА МАКСВЕЛА

Часть 3

Автор: Крыштоп В.Г. - доцент кафедры общей физики

ИЗУЧЕНИЕ ДИНАМИКИ ВРАЩАТЕЛЬНОГО ДВИЖЕНИЯ С ПОМОЩЬЮ МАЯТНИКА МАКСВЕЛЛА

Работа посвящена изучению динамики твердого тела, не имеющего закрепленных точек. На примере движения маятника Максвелла (рис. 1) рассмотрен случай плоского движения. Маятник Максвелла представляет собой диск, подвешенный на нити, нить намотана на ось диска.

Плоским называется движение, при котором траектории всех точек лежат в параллельных плоскостях. Движение тела в этом случае полностью определяется движением одного из его сечения в какой-либо из параллельных плоскостей.

Движение центра масс твердого тала определяется уравнением

|

|

|

(1)

где  - скорость центра масс,

- скорость центра масс,  - сумма всех внешних сил, действующих на тело.

- сумма всех внешних сил, действующих на тело.

Для того чтобы полностью определить движение тела, нужно кроме того написать уравнение моментов относительно какой-либо произвольно выбранной неподвижной оси (т.к. уравнение моментов справедливо для любой неподвижной оси).

(2)

где  - момент инерции твердого тела,

- момент инерции твердого тела,  - сумма моментов внешних сил.

- сумма моментов внешних сил.

Однако положение движущегося тела относительно неподвижной оси будет все время изменяться и связь между моментом импульса и угловой скоростью будет сложной.

Задача существенно упростится, если выбрать ось жестко связанную с телом. Но это значит, это мы составляем уравнение моментов в движущейся системе координат, которая при ускоренном движении тела окажется неинерциальной. В этой системе координат будут действовать силы инерции, и при составлении уравнения моментов должны быть учтены моменты сил инерции, что опять усложнит задачу.

Однако для случая плоского движения твердого тела можно сразу указать такую ось, связанную с телом, относительно которой моменты сил инерции равны нулю и поэтому уравнение моментов имеет такой же вид, как и для осей, неподвижных в пространстве. Именно таким свойством обладает ось движущаяся поступательно и проходящая через центр масс тела. Тогда угловая скорость вращения всегда будет направлена вдоль этой оси.

Необходимо принимать во внимание лишь момент импульса относительно этой оси вращения.

Уравнения движения маятника (1) и (2) относительно оси проходящей через центр масс перпендикулярно плоскости чертежа (рис. 1), имеют вид:

(3)

(4)

|

|

|

где  - масса маятника с кольцом

- масса маятника с кольцом

(5)

(5)

где  - масса оси,

- масса оси,  - масса диска и

- масса диска и  - масса кольца, одетого на диск.

- масса кольца, одетого на диск.

- момент инерции маятника относительно оси, проходящей через центр масс.

- момент инерции маятника относительно оси, проходящей через центр масс.

- сила натяжения нитей.

- сила натяжения нитей.

-радиус оси кольца с намотанной нитью, т.е.

-радиус оси кольца с намотанной нитью, т.е.

(6)

где  - радиус оси,

- радиус оси,  - диаметр нити подвеса.

- диаметр нити подвеса.

Т.к. маятник движется с постоянным ускорением  , то

, то

(7)

где  - высота, с которой опустился маятник,

- высота, с которой опустился маятник,

- время опускания маятника. Решая совместно уравнения (3) - (7) получим

- время опускания маятника. Решая совместно уравнения (3) - (7) получим

или

или  (8)

(8)

где

Проверка точности измерения производится на основании определения рабочей погрешности определения момента инерции. Эта погрешность определяется по формуле:

(9)

где  - измеренный момент инерции

- измеренный момент инерции

- теоретическое значение момента инерции относительно той же оси что и

- теоретическое значение момента инерции относительно той же оси что и  .

.

определяется по формуле:

определяется по формуле:

(10)

где  - момент инерции оси маятника,

- момент инерции оси маятника,

- момент инерции диска,

- момент инерции диска,

- момент инерции кольца.

- момент инерции кольца.

Значения отдельных моментов инерции определяется по формулам:

(11)

где  - диаметр оси маятника;

- диаметр оси маятника;

(12)

(12)

где  - диаметр диска;

- диаметр диска;

(13)

(13)

где  - внешний диаметр кольца.

- внешний диаметр кольца.

Погрешность не должна превышать 8%!

Эти данные можно использовать для проверки закона сохранения энергии. В начальный момент движения полная энергия маятника Максвелла равна его потенциальной энергия, т.е.  где

где  - масса маятника. В конечный момент (момент остановки секундомера) его энергия равна сумме кинетических энергий поступательного

- масса маятника. В конечный момент (момент остановки секундомера) его энергия равна сумме кинетических энергий поступательного  и вращательного

и вращательного  движений, где

движений, где  - конечная скорость,

- конечная скорость,  - полный момент инерции,

- полный момент инерции,  - конечная угловая скорость маятника, т.е.

- конечная угловая скорость маятника, т.е.  .

.

Тогда, согласно закону сохранения энергий:

или

или  (14)

(14)

Для проверки точности метода вычисления определить величину:

, или

, или

(15)

(15)

Т.к. движение маятника Максвелла равноускоренное, то

(16)

(16)

При подстановке системы (16) в (15) и несложных преобразований получим рабочую формулу:

(17)

(17)

ОПИСАНИЕ УСТАНОВКИ И МЕТОДИКИ ПРОВЕДЕНИЯ ИЗМЕРЕНИЙ

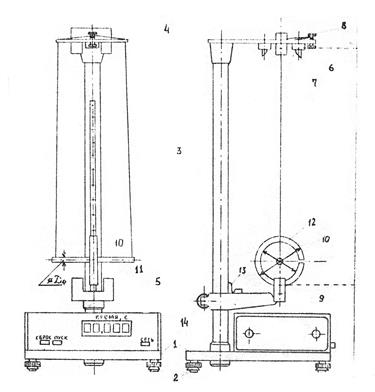

Общий вид прибора с маятником Максвелла изображен на рис.1.

Основание (I) оснащено регулируемыми ножками (2), которые позволяют произвести выравнивание прибора. В основании закреплена колонка (3), к которой прикреплен неподвижный верхний кронштейн (4) и подвижный нижний кронштейн (5). На верхнем кронштейне находится электромагнит (6), фотоэлектрический датчик № 1 (7) и вороток (8) для закрепления в регулирования длины бифилярной подвески маятника.

Нижний кронштейн вместе с прикрепленным к нему фотоэлектрическим датчиком №2 (9) можно перемещать вдоль колонки и фиксировать в произвольном положении.

Маятник Максвелла это диск (10), закрепленный на оси (2) и подвешенный по бифилярному способу, т.е. на двух параллельных нитях, на который надеваются сменные кольца (12), изменяя таким образом момент инерции системы.

Маятник с наложенным кольцом удерживается в верхнем положении электромагнитом. Длина маятника определяется на миллиметровой шкале, на колонке прибора. С целью облегчения этого измерения нижний кронштейн оснащен указателем (13), помещенным на высоте оптической оси нижнего фотоэлектрического датчика.

Вид лицевой панели миллисекундомера представлен на рис. 1 (14).

Схема управления работой миллисекундомера построена на переключателях «сброс» и «пуск». После включения измерителя времени в сеть и нажатия кнопки «сеть» схема обнуления устанавливает миллисекундомер в начальное состояние, обнуляя декады счетчика временя (все индикаторы показывают нули).

При отжатии кнопки «пуск» включён электромагнит (6), позволяющий удерживать маятник Максвелла в верхнем состоянии.

При нажатии кнопки «пуск» отключается питание электромагнита и подключается генератор импульсов, который заблокирован от схемы счетчика времени. При поступлении импульса от фотоэлектрического датчика № 1 открывается вентиль, блокирующий схему генератора и с этого момента схема счетчика начинает работать. Подсчет импульсов со схемы генератора продолжается до момента прихода сигнала от фотоэлектрического датчика № 2, что вызывает блокирование вентиля, т.е. отключение схемы генератора от счетчика времени.

|

|

|

Кнопка «сброс» устанавливает миллисекундомер в начальное состояние, обнуляя цифровые индикаторы счетчика времени.

Прибор готов к работе непосредственно после включения сетевого напряжения и не нуждается в нагреве,

ОПРЕДЕЛЕНИЕ МОМЕНТА ИНЕРЦИИ МАЯТНИКА МАКСВЕЛЛА

1. Нижний кронштейн прибора передвинуть и зафиксировать в нижнем положений.

2. На диск маятника наложить произвольно выбранное кольцо, прижимая его до упора.

3. Проверить длину нити маятника. Эта длина должна быть такси, чтобы край стального кольца находился на 2-3 мм ниже оси нижнего фотоэлектрического датчика, обращая внимание на то, чтобы его ось была параллельной основанию прибора. Если это не выполняется, то деблокировать гайку воротка (8) для регулирования длины бифилярной подвески, Исправить недостатки и блокировать вороток.

4. Отжать (если она на отжата) клавишу «пуск» миллисекундомера.

5. Намотать на ось маятника нить подвеска, обращая внимание на то, чтобы она наматывалась равномерно, виток к витку.

6. Фиксировать маятник при помощи электромагнита. Проверить с помощью прямоугольного треугольника, отвечает ли нижняя грань кольца нулю шкалы на колонке. Если нет, то определить нулевой отсчет.

7. Нажать клавишу «сброс».

8. Парад нажатием клавиши «пуск» повернуть маятник в направлении его движения на небольшой угол (при длительном удерживания маятника магнитом, стальное кольцо намагничивается, и при выключении электромагнита в кольце ещё имеется остаточная намагниченность, которая продолжает удерживать кольцо в верхнем положении).

Нажать клавишу «пуск».

9. Прочитать измеренное значение времени падения маятника.

10. Со шкалы на вертикальной колонке прибора определить длину маятника, как разницу между нулевым и конечным отсчетом. Конечный отсчет определяется по положению указателя (13).

Массы оси, диска и колец с точностью до 0,01 г нанесены на них.

|

|

|

ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

1. Прочитать а) «Физические основы механики» С.О. Хайкин § 89,92,94. б) «Механика и теория относительности» А.Н. Матвеев § 32-34. в) ещё раз данную инструкцию к работе.

2. Штангенциркулем измерить диаметры оси ( ), диска (

), диска ( ), колец (

), колец ( ) и нити (

) и нити ( ).

).

3. Установить высоту и отрегулировать для этой высоты длину нитей маятника Максвелла.

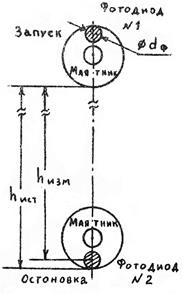

Записать эту высоту. Следует учесть, что время срабатывания (запуск и остановка) счетчика времени соответствует высоте ( ) большей

) большей  на половину диаметра окошка фотодиода

на половину диаметра окошка фотодиода  см. рис. 2.

см. рис. 2.

Это происходит потому, что «запуск» происходит от первого фотона попавшего на фотодиод (верхн. часть рис.), а останавливается после прохождения последнего (нижн. часть рис.).

4. Произвести замер времени падения маятника 5-7 раз для каждого кольца и записать в виде таблицы. Определить значение среднего времени падения маятника

(19)

(19)

где  - число измерений;

- число измерений;

- значение времени, полученное в

- значение времени, полученное в  -том замере,

-том замере,  - среднее значение времени падения маятника.

- среднее значение времени падения маятника.

5. По формуле (8) определить момент инерции маятника Максвелла с разными накладными кольцами.

6. Определить рабочую погрешность измерений согласно формуле (9).

7. По формулам (15) или (17) провести проверку закона сохранения энергии.

Результаты работы должны быть оформлены в виде отсчета.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Какое движение твердого тела называется плоским?

2. Как расположена в твердом теле ось движущаяся поступательно?

3. Докажите, что для оси движущейся поступательно, и проходящей через центр масс, сумма моментов сил инерции относительно этой оси равна нулю.

4. Получите расчётную формулу для момента инерции кольца, диска.

5. Сформулировать закон сохранения энергия для вращательного движения.

Рис. 1. Общий вид маятника Максвелла.

1 – основание прибора. 2 – регулируемые ножки. 3 – колонка. 4 – неподвижный верхний кронштейн. 5 – подвижный нижний кронштейн. 6 – электромагнит. 7 – фотоэлектрический датчик. 8 – вороток для регулировки и крепления нити. 9 – фотоэлектрический датчик 10 – диск. 11 – ось. 12 – оконное кольцо. 13 – указатель высоты. 14 – миллисекундомер.

ЛИТЕРАТУРА

1. Хайкин С.Э. «Физические основы механики». Учебн. пособие для университетов. – М.; Физматгиз, 1978 - 772 с.

2. Матвеев А.П. Механика и теория относительности. Учебное пособие для физ. спец. вузов - 2-е издание перераб. и доп. - М.: Высшая школа, 1936 - 320 с.

2015-05-13

2015-05-13 1091

1091