В 1998 году вступили в строй три примечательные инженерные сооружения.

5 апреля вступил в строй самый длинный висячий мост мира. Он соединил главный остров Японии – Хонсю – с островом Авадзи. Длина моста – 1991 метр, его строили почти десять лет. Особое внимание обращали на сейсмоустойчивость.

Новая дорога длиною более 17 километров пересекла устье реки Тежу на севере португальской столицы. Из них более 10 километров идут над водой по пяти мостам. Наиболее интересный из них – вантовый длиной 826 метров на двух пилонах высотой по 150 метров. Под мостом свободно проходят океанские корабли.

В июне датчане открыли мост через Большой Бельт между Ютландией и Зеландией. Он примерно такой же конструкции, как и японский. Но почти на 400 метров короче.

Одним из лучших английских мостостроителей был Роберт Стефенсон (1803-1859), сын знаменитого изобретателя и пионера железнодорожного транспорта Джорджа Стефенсона. Известнейшим творением Роберта Стефенсона стал железнодорожный мост через 400-метровый пролив между Уэльсом и островом Англси, названный "Британия". Сначала Стефенсон собирался построить здесь чугунный арочный мост, но тот мог бы помешать проходу большегрузных кораблей. Тогда инженер придумал совершенно новую конструкцию. Мост состоит из двух труб прямоугольного сечения, склепанных из кованого листового железа. Каждая труба имеет 9 метров в высоту и 4,4 метра в ширину. На соединение отдельных элементов ушло около двух миллионов заклепок. Мост установлен на каменных опорах и имеет два главных судоходных пролета по 141 м каждый. Строительству предшествовало множество экспериментов, обмеров и расчетов, результаты которых Стефенсон опубликовал в двухтомном труде.

Джордж и Роберт Стефенсоны являются организаторами и первыми председателями Британского общества инженеров-механиков.

10.7.2. Из Франции в Великобританию на автомобиле

или по железной дороге

Вот уже несколько лет работает одно из наиболее совершенных транспортных сооружений нашего времени, заслужившее репутацию "технического чуда XX века", - железнодорожный туннель, проложенный под проливом Ла-Манш. Он был открыт в мае 1994 года английской королевой Елизаветой II и президентом Франции Франсуа Миттераном и стал с тех пор основной транспортной артерией, связывающей континентальную Европу с Великобританией. Евротуннель прочно вошел в экономическую жизнь европейских стран: в прошлом году около половины грузооборота между Британскими островами и европейскими странами обеспечивалось железнодорожным транспортом через Евротуннель, а скоростной пассажирский поезд "Евростар", за три часа доставляющий пассажиров из Парижа в Лондон, привлекает все большее число путешественников.

Первые, фантастические для того времени проекты создания такого туннеля выдвигались еще в начале прошлого века, в период наполеоновских войн. Но лишь в 80-е годы нашего века между британским и французским правительствами была достигнута договоренность об условиях строительства. Затем был выбран наиболее совершенный и рациональный проект. А в 1986 году франко-британский консорциум "Транс Манш Линк" начал строительные работы Евротуннеля.

К слову сказать, и в нашей стране в свое время всерьез обсуждались проекты строительства туннелей под Татарским и Беринговым проливами. Они позволили бы связать Сахалин с материком и Японией. Но в отличие от англичан и французов нам на реализацию этой идеи не хватило силенок.

На Западе строительство Евротуннеля сразу же окрестили стройкой века. Точные технические расчеты позволили вести буровые работы одновременно с французского и британского берегов. Глубина залегания туннеля под морским дном достигает 40 метров, а общая длина туннеля - 50 километров. Было извлечено более 10 миллионов тонн скальных пород. Работы велись круглосуточно с применением самой современной техники. Строительство порой приостанавливалось из-за проблем финансирования, но, в конечном счете, Лондону и Парижу удавалось находить взаимоприемлемые решения. Завершить строительство такого гигантского подземного путепровода за восемь лет - это можно считать своего рода рекордом.

Туннель под Ла-Маншем сооружен с учетом самого передового опыта в этой области и располагает более надежной системой безопасности движения, чем обычные железнодорожные туннели. Фактически под морским дном проложены три самостоятельных туннеля. Один из них предназначен для спасательных служб и движения в случае аварии на одном из основных путей. Через каждые 250 метров два основных туннеля соединены между собой амортизационными перемычками, которые позволяют регулировать воздушное давление в туннеле при прохождении поездов на высокой скорости, доходящей до 160 километров в час. Каждые 375 метров основные пути сообщаются с запасным туннелем посредством вертикальных шахт, по которым в случае необходимости пассажиры могут перейти на резервный путь. Кроме того, построены две железнодорожные перемычки, по которым поезда могут в случае аварийной ситуации перейти из одного туннеля в другой и продолжать движение. Это позволяет эксплуатировать Евротуннель, хотя и в менее интенсивном режиме, даже во время проведения ремонтных или аварийных работ в одном из туннелей.

1. Какие нормальные условия должны обеспечиваться для жизни в квартире?

2. Какой тип домов преобладал в средневековье в центральной Европе?

3. Что послужило толчком к созданию пылесоса, холодильника, ПММ, микроволновой печи?

4. Как появились лифты?

5. Где и когда впервые появилось здание с кондиционерами?

6. Какое искусственное освещение было в 17-18 веках?

7. Расскажите об этапах развития канализации.

8. Что вы думаете о проблеме выброса и сбора мусора?

9. Какие вы знаете великие здания и сооружения? Расскажите о них.

10. Как стоилась Останкинская телебашня? Что она собой представляет?

11. Что такое гидротехника? Что вы знаете об этой науке?

12. Как строились первые мировые каналы?

13. Расскажите о чудо-канале.

14. Каких видов бывают мосты? Приведите примеры.

15. Расскажите о туннеле, соединяющем Великобританию с Францией.

Вместо заключения: наука, техника и традиции

В XVIII веке жители Западной Европы в среднем имели примерно тот же уровень материального благосостояния, что и население Индии и Китая, и он по существу не отличался от уровня жизни в Древней Греции или Риме. Лишь меньшинство населения имело доход, существенно выше жизненного минимума, а у элитарных сословий разных государств не было причин завидовать друг другу.

Однако примерно к 1800 году стало очевидно, что состоятельное меньшинство в странах Европы, доходы которого были выше прожиточного минимума, начало численно возрастать. Частично это объяснялось тем, что наука и техника в европейских странах развивались быстрее, чем где бы то ни было. Рост численности промышленных предприятий и расширение масштабов использования станков и машин с механическим приводом вылились в так называемую промышленную революцию. Этот процесс индустриального развития в XIX веке принял ускоренный характер и продолжился в течение XX века. Историки иногда называют этот уникальный период длительного экономического роста, который сделал западные страны намного богаче и сильнее по сравнению с остальным миром, "западным чудом".

За период с середины XVIII века по настоящее время доход на душу населения увеличился в 10 раз. Численность населения в Европе выросла в пять раз, а в США - в 80 раз. Резко снизилась детская смертность, а средняя продолжительность жизни удвоилась. Исчезли такие явления, как голод и эпидемии. Если раньше в отдельных странах в сфере производства продуктов питания было занято 90% работающего населения, то теперь этот показатель не превышает 5%. Урбанизация в XIX в. сопровождалась техническим прогрессом в водоснабжении, канализации, строительстве, связи, распределении энергии и других видах коммунального обслуживания. Урбанизация и рост доходов обусловили повышение уровня жизни людей, улучшение их здоровья и условий труда, изменили систему ценностей и привнесли много нового в личную, семейную и общественную жизнь.

Казалось бы, что у историков было достаточно времени для того, чтобы изучить причины западного чуда, но до сих пор явление это не исследовано настолько глубоко, насколько оно того заслуживает. Поэтому когда 40 лет назад вставшие на путь экономического развития страны "третьего мира" обратились к европейским странам, чтобы они помогли им повысить уровень дохода на душу населения, то многие из полученных ими советов свидетельствовали о неправильном понимании того, как Западу удалось достичь изобилия.

Предложено много различных теорий, объясняющих западное чудо. Некоторые связывали его с политикой империализма, несмотря на то, что многие из стран, достигших самых высоких экономических показателей, процветали и до эпохи империализма, а такие богатые страны, как Норвегия и Швейцария, вообще никогда не проводили империалистическую политику. И наоборот, некоторые из наиболее ярых империалистических держав, такие как Испания и Португалия, быстро погрузились в трясину экономического застоя.

Другие теории связывают экономическое благополучие с наличием богатых запасов природных ресурсов. Следует отметить, однако, что ресурсы не приобретают экономической ценности до тех пор, пока не будут накоплены определенные знания и не будут созданы средства, необходимые для их использования. Коренные жители Северной Америки и до Колумба располагали примерно теми же ресурсами, которые в настоящее время имеют американцы. Япония, которая значительно беднее природными ресурсами, чем Индонезия, Мексика или Россия, сумела уйти далеко вперед в экономическом развитии по сравнению с этими странами. Современная история таких городов-государств, как Гонконг и Сингапур, опровергает объяснение, основанное на наличии запасов природных ресурсов.

Эти гипотезы оказали негативное влияние на политику, проводимую правительствами развивающихся стран. Уделяя основное внимание факторам, имеющим сомнительное отношение к рассматриваемой проблеме, они исключили из поля зрения необходимость коренных изменений, которые могли бы проложить путь к экономическому росту, и особенно тех, которые обеспечили бы доступ к передовым технологиям.

Западная технология развивалась главным образом в экономической сфере и часто рассматривалась как порождение экономических потребностей и сложившихся институтов. Наука, напротив, имела более сложную природу, и вряд ли можно считать, что она зародилась как непроизвольная реакция на определенные экономические потребности. На протяжении многих лет наука мало способствовала экономическому росту и развитию промышленной технологии. Когда в середине XIX в. Карл Маркс употреблял в своих работах понятие "колоссальные производительные силы", он считал, что работа главным образом выполняется людьми, занятыми в сфере промышленного производства, а вклад в нее тех, кого мы сегодня называем учеными, по его мнению, был незначительным. Умение изготавливать различные механизмы, позволившие производить точные машины и инструменты на предприятиях и в лабораториях в XVIII и XIX вв., было приобретено скорее из практики сборки часов и шлифовки оптических линз, а не благодаря науке.

Однако, начиная примерно с 1880 г. развитие промышленной технологии все в большей степени основывалось на результатах научной деятельности, осуществляемой за пределами промышленной сферы. Как только был достигнут успех в стремлении поставить природные явления на службу человеку в соответствии с теоретическими достижениями науки, что было немыслимо без специальной системы профессиональной подготовки, инженерные кадры промышленности, прошедшие такую подготовку, стали "переносчиками" и потребителями научных знаний и научных методов. Более того, на протяжении всего прошлого века в промышленности создавались научные лаборатории, которые расширяли теоретические достижения науки. Несмотря на то, что наука на Западе зародилась вне сферы экономики, вXX веке ее прогрессивное развитие стало неотделимым от развития промышленной технологии и экономики западных стран в целом.

Необходимо, прежде всего, проанализировать некоторые причины, обусловившие грандиозный успех самой науки на Западе. Одна из этих причин заключается в том, что западная наука сумела более организованно предпринять наступление на тайны природы и в этом штурме использовала более солидные ресурсы, чем наука в других странах. В течение долгого времени после изобретения и внедрения печатного станка в XV в. научные исследования преимущественно оставались децентрализованными, а точнее сказать, индивидуализированными, когда никак не связанные между собой ученые случайно узнавали об открытиях своих коллег из печатных трудов или из писем. Однако западная наука уже на своей ранней стадии была не локализованной. Поле ее деятельности простиралось от Польши (Коперник) до Дании (Тихо Браге) и северной Италии (Галилей). То, что мы теперь называем научной общественностью, объединяющей ученых из различных областей, а не только занимающихся астрономией, начало складываться в Европе в XV11 веке. В 1660 г. в Лондоне было создано Королевское общество содействия развитию естествознания (почти всегда называемое просто Королевским обществом), которое ставило своей целью коллективное обсуждение докладов многих ученых, которые в то время индивидуально проводили научные исследования. Многие другие такие же общества возникли в XVII и XVIII вв., образовав таким образом "сеть" ученых Европы, которые обменивались информацией не только между собой, но и с учеными далекой Америки, в частности с Бенджамином Франклином, ученым и общественным деятелем. Эти общества, а также выпускаемые ими журналы не только распространяли результаты новых научных исследований, но и устанавливали их правильность и соответствие научным законам. Проводимые ими обсуждения выдвигали на повестку дня наиболее важные проблемы того времени " служили указателем того, какие новые исследования следует проводить с расчетом на признание и одобрение со стороны других ученых. Но чего эти общества не предлагали ученым, так это способа, как заработать на жизнь. Например, в 1695 г. Исаак Ньютон столкнулся с невозможностью продвинуться по службе в Кембриджском университете, поскольку он не принял никакою религиозного сана. Основной доход Ньютона долгое время определялся величиной арендной платы за ферму, доставшуюся ему в наследство.

Идея объединения ученых для проведения целенаправленных исследований в институте, оснащенном необходимым лабораторным оборудованием и имеющем хорошую библиотеку, была практически реализована в первой половине XV в. принцем Генрихом Мореплавателем в Португалии, но широкое распространение она получила только в начале XIX века. В 1799 году сэр Джозеф Бэнкс, граф Румфорд и ряд других членов Королевского общества основали в Лондоне Королевский институт, который, по замыслу его создателей, должен был стать лабораторией, где ученые могли бы работать вместе и заниматься преподавательской деятельностью. Майкл Фарадей, живший веком позже Ньютона, свою научную работу проводил в Королевском институте, где он и открыл явление электромагнитной индукции. Вслед за этим подобные институты стали открываться и в других местах. В 1795 г. во Франции начала работать Политехническая школа. В США в 1847 г. Йельский университет основал Шеффилдскую школу, а в 1865 г. открылся Массачусетский технологический институт. Таким образом, наука постепенно обретала свои собственные исследовательские и учебные институты, а талантливые ученые могли иметь место работы и продвигаться по ступеням своей научной карьеры. К началу XIX в. западная наука уже размежевалась на специализированные области: математику, астрономию, физику, химию, геологию, ботанику, зоологию и медицину, занимающуюся исследованием анатомии и физиологии человека. Некоторые из этих научных областей, такие как физика, имели несколько более узких самостоятельных направлений. Наука в странах Запада стала самостоятельной сферой деятельности со своей основной целью, которая формулировалась в довольно общем виде: изучать и объяснять природные явления. Разделение труда проводилось в соответствии со специализированными направлениями, каждое из которых имело свои цели, с информационной системой, призванной информировать ученых о научных достижениях, с тщательно продуманным порядком оценки результатов новых работ и улаживания конфликтов, с официальными центрами обучения и проведения исследовании, и также с определенной системой званий ученых, присваиваемых в соответствии с их профессиональным уровнем. Главный фактор, обеспечивающий жизнеспособность и стабильность этого установления, включался в принятии единого критерия опенки истинности научного результата, основанного на прямом наблюдении, здравом смысле, экспериментальной проверке и воспроизводимости. Введение единого критерия позволило ученым сделать доступными результаты деятельности научных лабораторий, даже тех, которые работали в разных областях. Кроме того, единый критерий позволил ремесленникам, торговцам, производителям и всем другим, работающим практически использовать открытия в повседневной трудовой деятельности.

Западная наука унаследовала огромный запас знаний, накопленных прошлыми цивилизациями. Систему счисления, в которой нуль считается числом, математику с ее разделами - геометрией и алгеброй, а также религию с ее представлениями о душе. Но Запад не паразитировал на этом наследии, ибо к началу XVIII века сам преумножил интеллектуальное богатство человечества. Дифференциальное исчисление, например, бесспорно следует назвать исключительным по своей значимости вкладом в науку. Другим и, пожалуй, наиболее фундаментальным, вкладом Запада было создание научного метода, который со времен Галилео Галилея и Френсиса Бэкона включал в себя систематический эксперимент в его чистом виде. Эллинистические, исламские и китайские ученые и изобретатели понимали важность эксперимента для проверки и подтверждения той или иной идеи, но он не стал непременной составляющей системы. Особенно следует отметить рассмотрение идеализированных явлений (например, движение тела в вакууме) для научного объяснения реальных явлений.

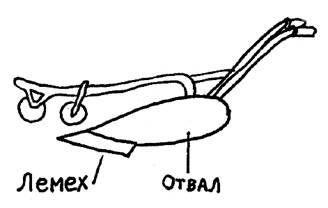

Без систематического проведения экспериментов прогресс в науке и технике может замедляться и носить случайный характер. Усовершенствования конструкции плуга, например, были и изобретениями чрезвычайно важными в странах, экономика которых определялась сельскохозяйственным производством, но они имели место несколько сот лет назад. До возникновения науки как таковой, пожалуй, никто не пытался улучшить конструкцию плуга путем сравнения эффективности работы режущих кромок различной формы в различных типах почв. Бетон был известен еще в древнем Риме, но он почти не находил применения в качестве строительного материала вплоть до конца XIX века. Тогда химики экспериментально исследовали его пригодность для использования в строительстве путем систематического изменения состава и концентрации входящих и него ингредиентов.

Основной особенностью развития науки и техники в западных странах следует считать тог факт, что они всегда были неразрывно связаны. В других цивилизациях экономически полезные технические решения самым незначительным образом зависели, если вообще уместно говорить о какой-либо зависимости, от мудрости астрономов (или астрологов), философов, математиков, даже находящихся во власти (например, Омар Хайям). Эти ученые мужи мало что могли предложить крестьянам, мореплавателям, кузнецам и другим ремесленникам, которые сами находили нужные им технические решения, руководствуясь имеющимся опытом и традициями. Мыслители же часто изолировали себя от всего окружаются о и погружались в мир абстрактных идеи, не желая соприкасаться с миром реальным, бренным и несовершенным. Закон Архимеда, например, стал широко использоваться при строительстве кораблей только с XVII века в Англии. Ученые Запада не сторонились того мира, в котором эмпирические методы заставляли их находиться в контакте с реальной действительностью. Именно благодаря этой тесной связи с жизнью им удалось столь многого достичь.

Страны третьего мира и Восточной Европы экономически отстают от стран Запада, несмотря на то, что они имеют доступ к научным знаниям, накопленным во всем мире. Немалый вклад в развитие мировой науки сделал Советский Союз. Однако всем этим странам не хватает свойственной Западу способности превращать научные знания в практические дела - способности, которая зависит от внутреннего склада самих людей, проживающих и данной стране, и от ее общественного устройства. Ленинско-Сталинский социализм вернул жителей Российской империи в эпоху феодализма с жесткой партийной иерархией. Некоторые стороны социалистической действительности имели аналоги только в рабовладельческом обществе (лагеря). Многое из этого еще дает всходы и в период "дикого" капитализма, в котором Россия находится до сих пор. Во многих случаях технология, которая является результатом практической реализации научных знаний, возникает из местных потребностей и традиций. Поэтому ее передача из одной страны в другую определяется многими факторами, а не ограничивается простым обучением. Одним из непременных требований обеспечения экономического роста является умение приспособить имеющуюся технологию к конкретным местным условиям. Независимо от того, где была разработана данная технология, люди и организации, которые ее используют, должны понимать ее основной смысл, проводить с ней эксперименты и уметь определять экономический эффект ее внедрения.

Япония, которую обычно считают первой не западной страной, достигшей такого же высокого уровня экономического развития, что и передовые западные страны, является примером правильной организации применения передовых технологий. На первом этапе предпринятой в Японии модернизации экономики, начавшейся еще и конце 60-х годов прошлого века, главный упор был сделан на перестройку сельского хозяйства. Технологии, заимствованные вначале у Северной Америки, потребовали больших капитальных затрат и были рассчитаны на повышение производительности труда рабочего. Однако вскоре в Японии поняли, что методы, применяемые в США, где имеется изобилие пахотных земель, не подходят для данной страны, которая располагает многочисленной рабочей силой, но испытывает недостаток в плодородных землях. Поэтому впоследствии японцы перешли к использованию других методов, преимущественно практиковавшихся в Западной Европе и требовавших привлечения большой численности рабочих. Именно эти методы и обеспечивали Японии максимальную производительность при имеющихся у нее скудных земельных ресурсах. Японский рис дороже привозного. Однако японцы при возможности покупают свою продукцию, поддерживая своих производителей.

В промышленном производстве Япония также адаптировала западную технологию к местным экономическим условиям, характеризующимся наличием избыточной трудовой силы и недостатком капитала. Японские организации часто покупали подержанное, а не новое техническое оборудование. Там, где было возможно, они заменяли капитальные затраты рабочей силой и использовали западные технологии с применением интенсивных методов. Например, на текстильных фабриках было увеличено количество рабочих смен и задействовано большее число рабочих для проведения ремонтных и профилактических работ, для того чтобы продлить срок службы технологического оборудования. Когда в Японии создавалась система железных дорог, на прокладку каждой мили было задействовано в два с половиной раза больше рабочих, чем на выполнение такой же работы и США.

Параллели между развитием промышленности в Японии и в Соединенных Штатах, где этот процесс начался на несколько десятилетий раньше, часто не замечаются. Как и Япония, США в начале своей индустриализации тоже заимствовали. Зарубежные новации шли преимущественно из Англии. Индустриализация в США началась в Новой Англии, Нью-Йорке, Пенсильвании - в районах, где так же, как и в Японии, грамотность и официальное образование были в почете. Однако, поскольку США располагают богатыми природными ресурсами, производимая ими адаптация была связана с повышением расхода ресурсов и снижением доли задействованной рабочей силы. Европейцы, посещавшие Соединенные Штаты в середине XIX века, часто осуждали американцев за расточительство природных ресурсов. Практиковавшиеся в США методы возделывания земли часто вели к быстрому снижению ее плодородия, но при этом всегда была возможность переместиться на новые земли, так что потери компенсировались. Американцы изобрели деревообрабатывающие машины, которые для англичан казались неимоверно расточительными. Однако для страны, располагавшей богатыми лесными массивами в то время, экономически это было вполне оправданно.

В конце XIX в. частные фирмы в Германии и США начали основывать научно-исследовательские лаборатории в промышленности с целью разработки новой продукции и методов производства. Лишь после того, как в Германии фирмы, производящие химические вещества, создали несколько научных лабораторий, предназначенных для планомерного и организованного проведения исследований, стало возможным возникновение в период с 1890 по 1914 годы одной из основных отраслей промышленности, производящей красители из каменноугольной смолы.

Появление научных лабораторий в Германии послужило толчком к созданию в США исследовательских лабораторий фирмы General Electric. Когда в 1892 г. возникла эта фирма, она вначале полагалась на Штейнмеца, талантливого политического эмигранта из Германии, как на своего собственного изобретателя. Однако в дальнейшем General Electric приняла на работу Уитни, профессора химии Массачусетского технологическою института, с тем, чтобы он организовал официальную лабораторию. В течение первой половины XX в. число научных лабораторий при частных фирмах увеличилось, и на этой основе возникло немало новых организаций, которые сыграли большую роль в накоплении фундаментальных научных знаний и в развитии техники.

Огромным достоинством частного предпринимательства в условиях рыночной экономики является возможность быть независимым в принятии решении относительно границ сферы распространения той или иной технологии. Никто персонально и никакая организация не должны иметь права запретить самостоятельно предпринятое исследование. Насколько важно, чтобы решение принималось не в узком кругу кабинетного начальства, можно продемонстрировать на примере успеха персональных компьютеров, которые вначале были отвергнуты ведущими фирмами США, производящими вычислительную технику, как неперспективная продукция. Однако если бы Возняк и Джобс не имели бы начального капитала, персональные компьютеры появились бы позже и может быть в другой стране. Необходимым условием развития страны является наличие многочисленного класса образованных и состоятельных людей, которые могут рискнуть частью своего среднего состояния для достижения успеха в той или иной области. Свободными в решениях и поступках могут быть только достаточно обеспеченные люди.

Экспорт японских автомобилей в США первоначально был предпринят одной японской компанией, которая не посчиталась с рекомендациями японского правительства, призывавшего воздержаться от продажи автомобилей на американском рынке. Казалось, что правительство было право, поскольку первые экспортированные автомобили были сконструированы для японских потребителей, и у американцев, которые первыми приобрели эти машины, они работали плохо. Экспортеры, тем не менее, поняли, какие требования предъявляет американский рынок, и внесли необходимые изменения в конструкцию автомобилей. Вскоре после этого экспорт японских легковых машин в США для других компаний оказался весьма прибыльным.

Наука стала основой производительных сил общества. Однако для поучения новых результатов приходится, как правило, делать большие капиталовложения. Так, в 1996 году в США затраты на научные исследования и разработки составили 165 миллиардов долларов, в Японии – 75, в Германии – 32, во Франции – 24, а в России – всего 2. Во всех крупных университетах США организованы специальные подразделения, занимающиеся передачей научных результатов в промышленность. Богатые страны имеют возможность использовать не только сырьевые ресурсы слаборазвитых стран, но и их интеллектуальный потенциал. В 1985 году в США получили докторскую степень 2400 иностранных студентов. В 1996 – уже 8000, причем более половины из них не намерены возвращаться на родину.

Страны, которые не смогут поддерживать научный и технологический потенциал на высоком уровне, могут превратиться в сырьевые придатки развитых стран. На планете только около 500 миллионов человек имеют полноценную пищу, жилье, одежду и социальное обеспечение в избытке. По другим оценкам ресурсы земли достаточны для достойной жизни "одного золотого миллиарда" людей. Ежегодно от голода и холода умирают свыше 20 миллионов людей. Численность же человечества увеличивается в последнее время на 200 миллионов в год. Если количество умирающих от голода, холода и болезней возрастет всего на порядок, то прирост населения остановится, а если еще возрастет, население начнет сокращаться. При этом люди будут умирать где-то далеко и нечасто поэтому "цивилизованное сообщество" может даже и не заметить естественный вариант коллапса.

Есть более страшный вариант. Человек один из самых агрессивных биологических видов: он способен убивать себе подобных. Такое в природе встречается не часто. Человеку свойственно также создавать самые сложные иерархические структуры. В благополучной обстановке люди могут относится к "не своим" мирно, могут проявлять симпатию и гостеприимство. Но ситуация может измениться. Люди начинают тогда делиться на "своих" и "чужих": по расам, национальностям, религии, месту постоянного жительства. Прогнать чужих кажется недостаточным. С древности до наших дней особой жестокостью сопровождаются внутренние, религиозные, гражданские войны.

В середине 90-х годов XX века в мире насчитывалось 1 800 миллионов христиан (1 миллиард католиков, 580 миллионов протестантов, 220 миллионов православных). 900 миллионов наших современников исповедуют ислам, около 720 миллионов – индуизм, от 300 до 600 миллионов (по официальным и неофициальным оценкам) - приверженцы конфуцианства, 90 миллионов синтоистов и 13 миллионов иудеев. Только 4% населения земли относят себя к атеистам.

Одна из ядерных стран может развязать ядерную войну. Тогда человечество очень быстро доведет себя до очень малой численности или полностью уничтожить все живое на земле. Надо выбирать таких политиков, чтобы не допустить постановки такого сценария.

Есть и альтернативные сценарии: современное состояние науки и техники в состоянии создать технологии, которые обеспечат достойную жизнь на земле 10- 15 миллиардам людей.

А африканские интеллектуалы уверены, что научно-техническое отставание их континента в науке и технике компенсируется тесными родственными и общинными связями, а также особой душевной теплотой и сердечностью африканцев.

Литература

1. Эрих фон Денникен. "Воспоминания о будущем". СПб.: Русская география, 1992, 126 с.

2. Г. Альтшуль. Алгоритм изобретения. М.: Московский рабочий, 1972, 296 с.

3. М.М. Зиновкина. Инженерное мышление. М.: МГИУ, 1996, 283 с.

4. В.Р. Дольник. Непослушное дитя биосферы. М., 1994, 208 с.

5. Р. Малинова, Я. Малина. Прыжок в прошлое. М., 1988, 272 с.

6. Происхождение вещей. Под ред. Е.В. Смирницкой. М., 272 с.

7. К.А. Буровик. Красная книга вещей. М.: Экономика, 1996, 212 с.

8. М.А. Гагарин, Г.В. Чернышев, А.П. Смирнов. Шампанское. М.: "Кругозор", 1997, 78 с.

9. Н.Н. Простосердов. Виноградные вина и их диетические свойства. М.: Пищпромиздат, 1957, 116 с.

10. В.В. Похлебкин. История водки. М.: Интер-версо, 1991, 288 с.

11. В.В. Похлебкин. Чай. М.: Пищевая промышленность, 1969, 136 с.

12. Г.П. Латышева, М.Г. Рабинович. Москва в далеком прошлом. М., 1966, 248 с.

13. Сэмюэл Н. Крамер. История начинается в Шумере. М.: Наука, 1965, 256 с.

14. В.А. Патт. Наш хлеб. М.: Легкая и пищевая промышленность, 1984, 56 с.

15. Гениальные изобретатели. Пер. с англ. С. Гинсбурга. М.: Терра, 1998, 144 с.

16. С. Лилли. Люди, машины и история. М.: Прогресс, 1970, 430 с.

17. Митчел Уилсон. Американские ученые и изобретатели. М.: Знание, 150 с.

18. Заря человечества. М.: Терра, 1996, 176 с.

19. Моравский А.В., Шейпак А.А. История техники (автомобилестроение). М.: МГИУ, 1998, 110 с.

20. Промышленность и техника. Тт. 1-11. СПб., 1902-1909.

21. В. Чолпаков. Нобелевские премии. Ученые и открытия. М.: Мир, 1987, 368 с.

22. Алексей Югов. Думы о русском слове. М., 1972, 216 с.

23. А.Г. Навроцкий. О кузнецах и кузницах. М., 1990, 26 с.

24. Цейтлин Е.А. Самюэль Кромптон и развитие мюль-машины. М.-Л., 1940, 144 с.

25. Цейтлин Е.А. Очерки истории текстильной техники. М.-Л., 1940, 464 с.

26. О наперстках. Елена Сосна. "Родина", 1996, 4, сс. 85-87.

27. З. Кореневский. Из истории инструмента. История техники. М.-Л.: ОНТИ, 1936, выпуск второй, сс. 110-136.

28. Ф.Н. Загорский, И.М. Загорская. Генри Модели. (1771-1831). М., 1981, 142 с.

29. Загорский Ф.Н. Очерки по истории металлорежущих станков до середины XIX века. М.-Л., 1960, 282 с.

30. В.Д. Евокимов, С.Н. Полевой. "От молотка до лазера". М.: Издательство "Знание", 1987.

31. А.Б. Дитмар. В страны олова и янтаря. М., 1963, 72 с.

32. Charls Singer (editor), A history of technology, vol. 1-5, Oxford, 1957-1958.

33. Шухардин С.В., Ламан Н.К., Федоров А.С. Техника в ее историческом развитии. М.: Наука, 1979, 1987 и др. изд.

34. Гениальные изобретатели. Пер. с англ. С. Гинсбурга. М.: Терра, 1998, 144 с.

35. Архив истории науки и техники, вып. 1-5. Под ред. Н.И. Бухарина (гл. ред.). М.-Л.: изд. АН СССР, 1935, 625 с.

36. G.I. Brown. The Guinness History of Inventions. 1996, 256 p.

37. Болховитинов В. и др. Рассказы из истории русской науки и техники. М.: Молодая гвардия, 1957, 592 с.

38. Ю.В. Пухначев. Загадки звучащего металла. М.: Наука, 1974, 128 с.

39. Алхимии золотые сны. М.: Мистерия, 1995, 416 с.

40. Лев Гумилевский. Русские инженеры. М.: Молодая гвардия, 1953, 440 с.

41. М. Беккерт. Железо. Факты и легенды. М.: Металлургия, 1984, 232 с.

42. С.И. Венецкий. Рассказы о металлах. М.: Металлургия, 1978, 256 с.

43. Коуэн Дж. Мастера строительного искусства. М.: Стройиздат, 1982, 234 с.

44. Коуэн Дж. Строительная наука XIX-XX веков. М.: Стройиздат, 1982, 242 с.

45. Фальковский Н.И. История водоснабжения в России. М.-Л., 1947, 308 с.

46. М. Ильин. Избранное. М.: Государственное издательство детской литературы, 1958.

47. David S. Landes. Revolution In Time: Clocks And The Making Of The Modern World, Harvard University Press, 450 р.

48. О. Дрожжин. Разумные машины. М.: Детиздат, 250 с.

49. История строительной техники. Под ред. В.Ф. Иванова. М.-Л., 1962, 560 с.

50. Г.А. Круглов. Тенденция развития приборов времени. М., 1983, 42 с.

51. Б.Н. Надежин. Архитектура мостов. М.: Стойиздат, 1989, 96 с.

52. Райнер Кете. Мосты. М.: Слово, 1996, 48 с.

53. Bryan Bunch and AlexanderHellemans. The Timtables of Technology, SIMON&SCHUSTER, New York, London, Toronto, Sydney, Tokio, Singapur, 1993, 490 p.

54. Felix R. Patui, Chronik der Technik, Chronik Verlag, Augsburg, 1997, 640 s.

55. Д.В. Штеренлихт. Очерки истории гидравлики, водных и строительных искусств. М.: Геос, 2000, кн. 1 - 392 с., кн. 2 - 216 с., кн. 3 - 382 с.

Кроме того, использовались материалы, опубликованные в журналах "Наука и жизнь", "Химия и жизнь", "Спутник", еженедельнике "Аргументы и факты", газете "Вечерняя Москва".

Приложение

Рис. 1.1. Первые каменные орудия:

слева – олдовайская технология, справа – ашельская технология

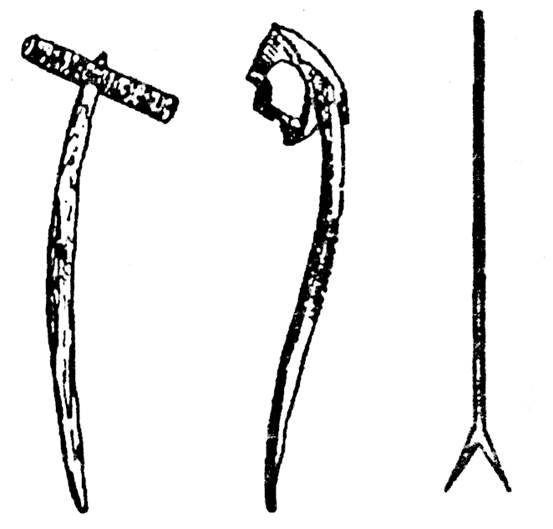

Рис. 1.2. Палки-копалки

Рис. 1.3. Неолитический шлифованный топор

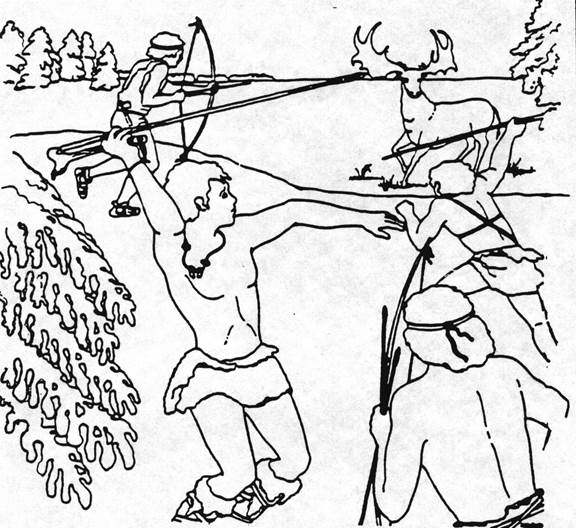

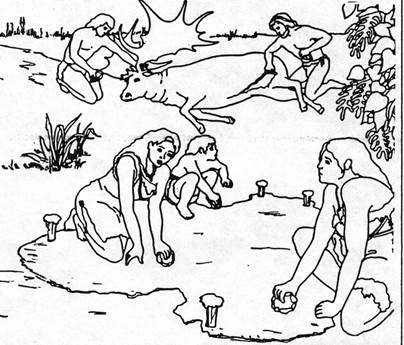

Рис. 2.1. Сцены охоты с помощью дротика, копьеметалки и лука

Рис. 2.2. Загонная охота

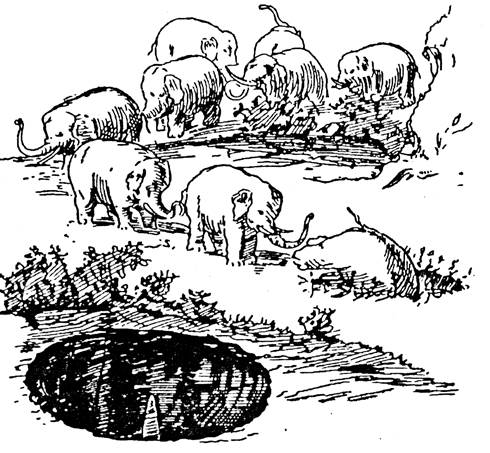

Рис. 2.3. Ловушка для слонов

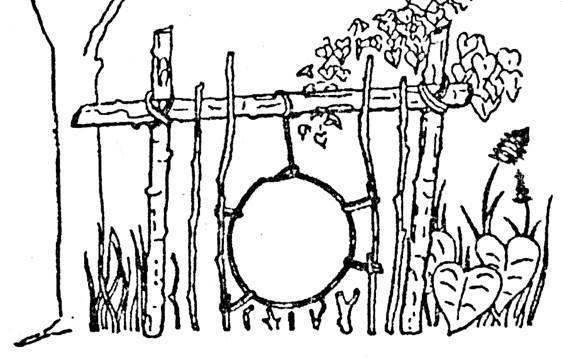

Рис. 2.4. Ловушка для жирафа

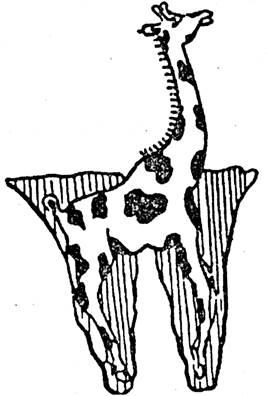

Рис. 2.5. Давящая ловушка для медведей

Рис. 2.6. Ловчая петля

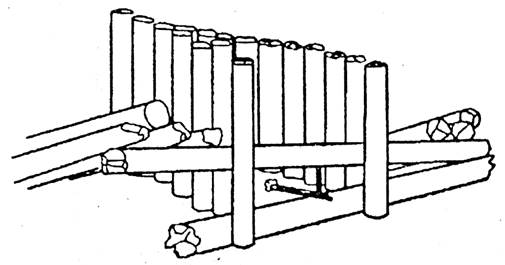

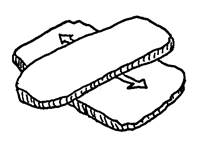

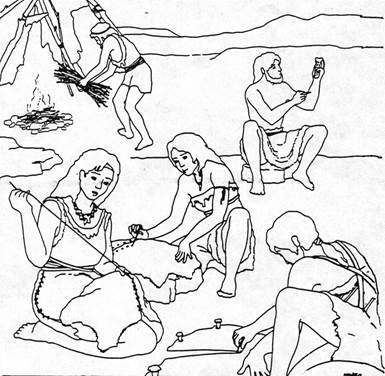

Рис. 3.1. Инструменты для земледельческих работ

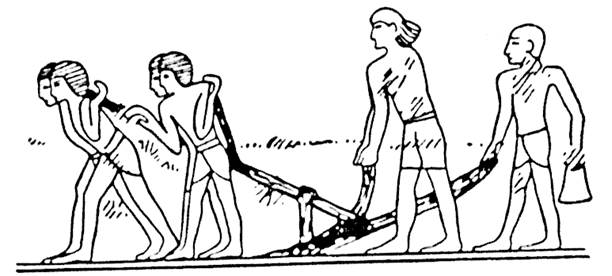

Рис. 3.2. Пахота в Древнем Египте

Рис. 3.3. Поливка посевов при помощи шадуфа в Древнем Египте

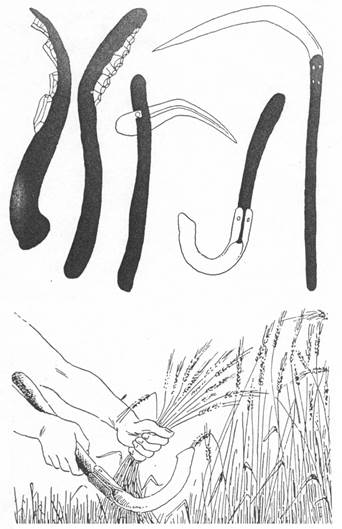

Рис. 3.4. Реплики древних серпов, проверенных в работе

экспериментаторами

Рис. 3.5. Кремневые серпы эпохи неолита

(справа - лезвие вставлено в рукоятку)

Рис. 3.6. Древнеегипетский деревянный или костяной серп

с кремневой насадкой

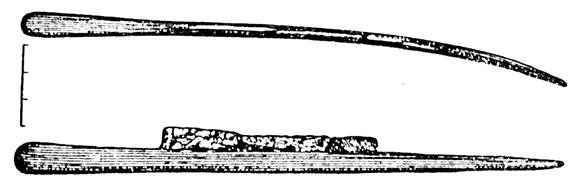

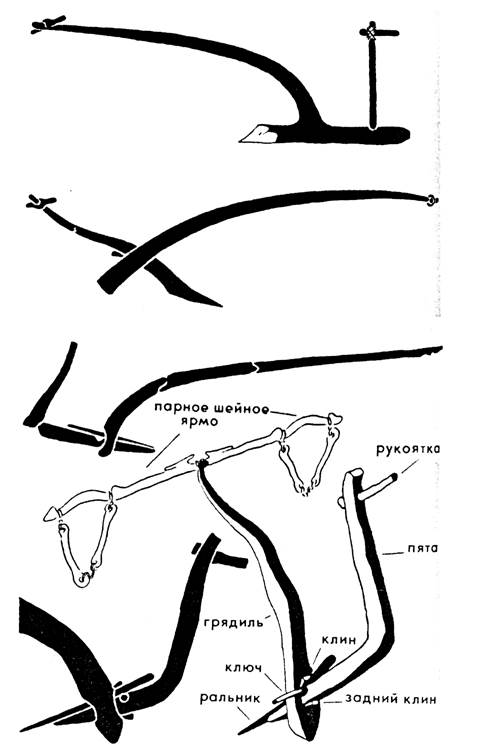

Рис. 3.7. Древние деревянные орудия для вспашки

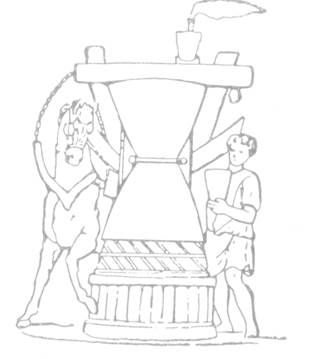

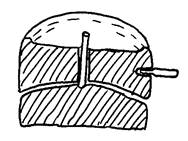

Рис. 3.8. Домашняя мельница времен Римской империи

с конным приводом

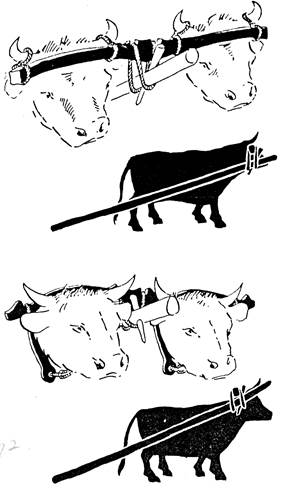

Рис. 3.9. Упряжь для быков

Рис. 3.10. Римский плуг

Рис. 3.11. Древнейшая каменная зернотерка

Рис. 3.12. Римская ручная мельница

Рис. 3.13.

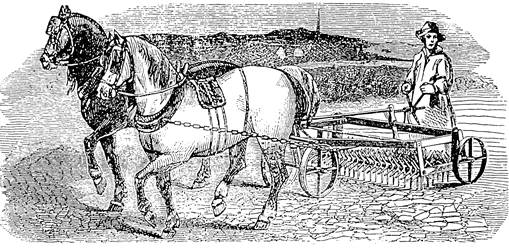

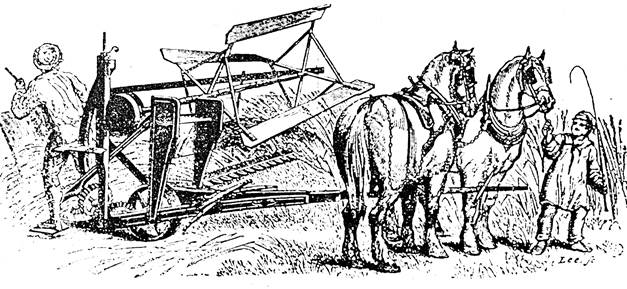

Рис. 3.14. Жатка Маккормика

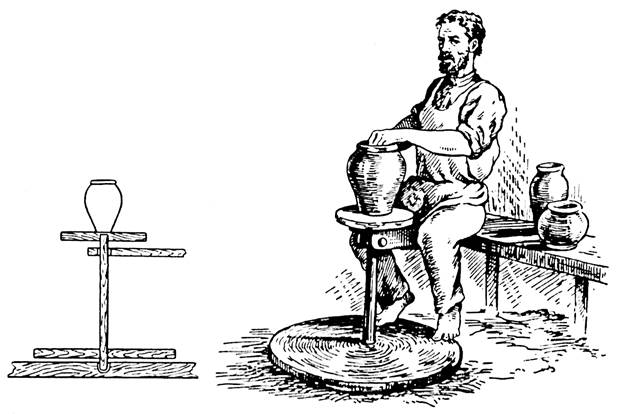

Рис. 4.1. Гончарный круг с ножным приводом

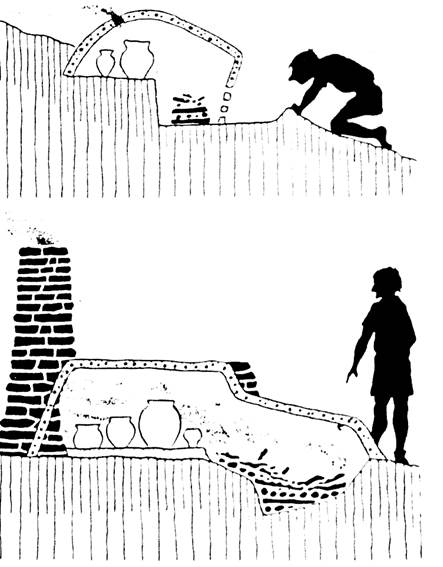

Рис. 4.2. Две модели гончарных печей эпохи раннего железа

Рис. 4.3. Выдувка стеклянного цилиндра для изготовления

стального листа

Рис. 4.5 Телескоп Галилея (вверху) и телескоп Ньютона (внизу)

Рис. 5.1. Дом Периньон – создатель шампанского

(памятник в Реймсе)

Рис. 5.2. В 1898 году одной лондонской фирмой был запатентован надежный способ закупоривания бутылок для пива и минеральной воды, широко используемый и в наши дни. Тогда это устройство было названо "коронной пробкой"

Рис. 6.1. Обработка кожи

Рис. 6.2. Первые технологии, положившие начало легкой

промышленности

Рис. 6.3. Так был одет Этци – человек из альпийского ледника

Рис. 6.4. Схема вязаного изделия

Рис. 6.5. Схема простого переплетения

Рис. 6.6. Технология прядения в XIV веке. Колесо попеременно

использовалось для прядения вместе с веретеном и для перемотки готовой пряжи

Рис. 6.7. "Грубое" колесо

Рис. 6.8. Самопрялка Юргенса

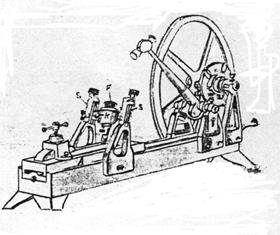

Рис. 6.9. Прядильная машина по патенту Поля от 1758 года

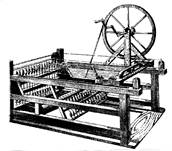

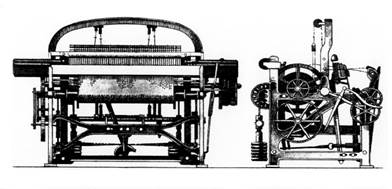

Рис. 6.10. Знаменитый "Ватер" Аркрайта

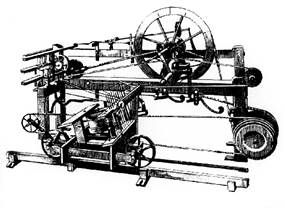

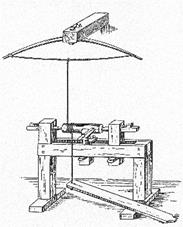

Рис. 6.11. Прядильная машина "Дженни"

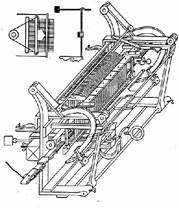

Рис. 6.12. Мюль-машина Кромптона

Рис. 6.13. Старинная вязальная машина (чулочный станок)

Рис. 6.14. Ткачихи Древнего Египта

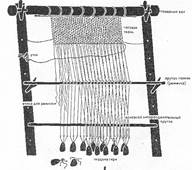

Рис. 6.15. Древнейший ткацкий станок.

Нити основы в действительности натянуты густо

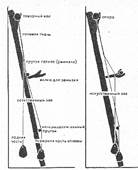

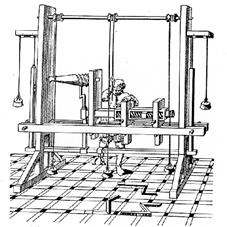

Рис. 6.16. Английский ручной ткацкий станок первой половины XVIII века

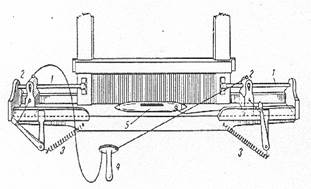

Рис. 6.17. Схема устройства самолетного челнока Кея

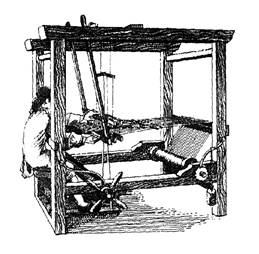

Рис. 6.18. Ткацкая машина Картриджа

Рис. 6.19. Мода на купальные костюмы иногда изменялась

кардинально

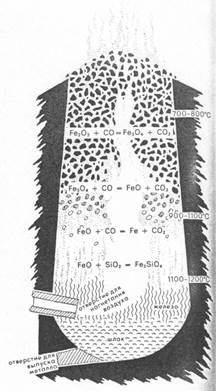

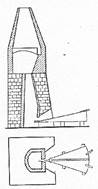

Рис. 7.1. Химические процессы в горне шахтного типа

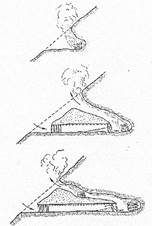

Рис. 7.2. Организация дутья на склоне горы

Рис 7.3. Схема печи, используемой в XV-XVI веках в Европе

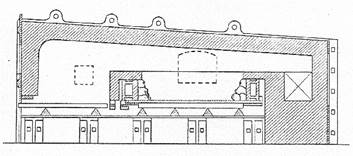

Рис. 7.4. Печь для получения стали методом пудлингования

Рис. 7.5. Конвертор Бессемера

Рис. 7.6. Отражательная печь Сименсов-Мартенов

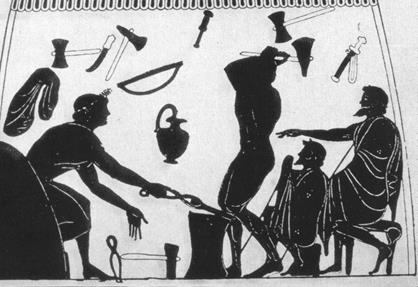

Рис. 7.7. Греческая кузница VI века до н.э. (изображение на вазе)

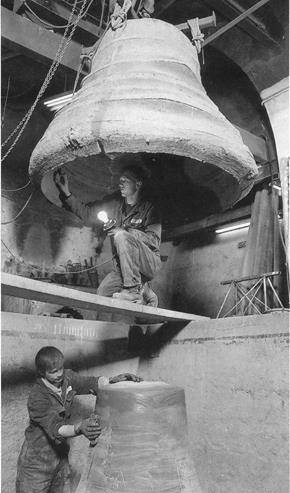

Рис. 7.8. Отливка колокола в музее колоколов (Инсбрук, Австрия)

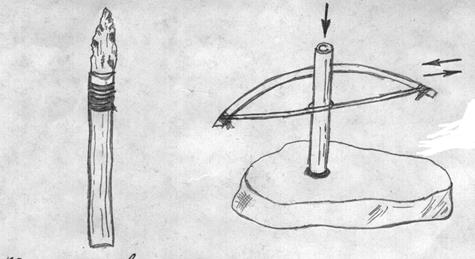

Рис. 8.1. Каменное сверло в разрезе древка (слева)

и лучковое сверление (справа)

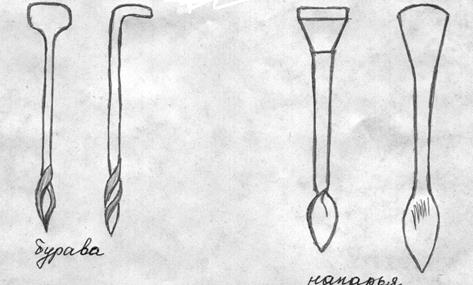

Рис. 8.2. Сверла русских мастеров IX-XI веков

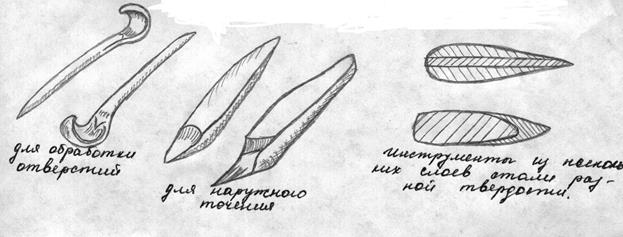

Рис. 8.3. Резцы Древней Руси IX-XI веков

Рис. 8.4. Римский напильник III века нашей эры

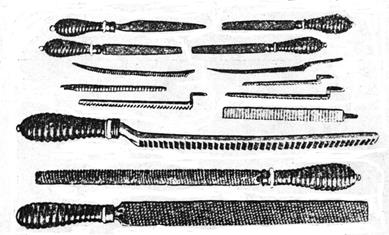

Рис. 8.5. Коллекция напильников Фельдгауза, Германия (1560 г.)

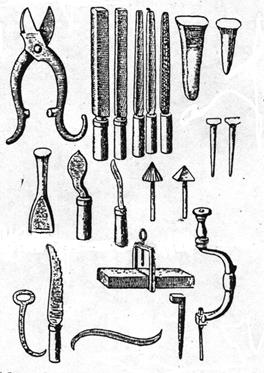

Рис. 8.6. Инструменты из мастерской

Матюрена Жусс де ла Флеш, Франция (1670 г.)

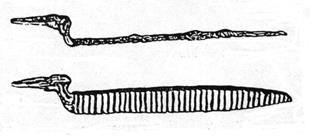

Рис. 8.7. Насекальная машина по американскому патенту

№ 461720, 1831 г.

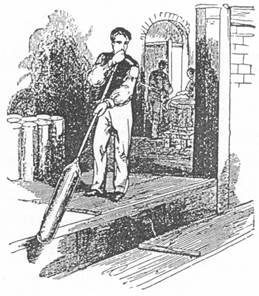

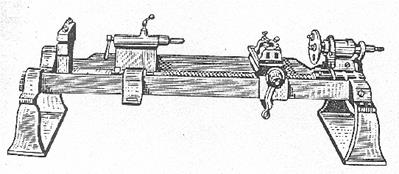

Рис. 8.8. Ножной привод токарного станка

Рис. 8.9. Винторезный станок Бессона

Рис. 8.10. Токарно-копировальный станок Нартова

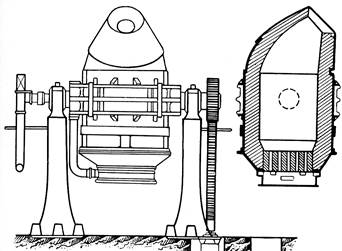

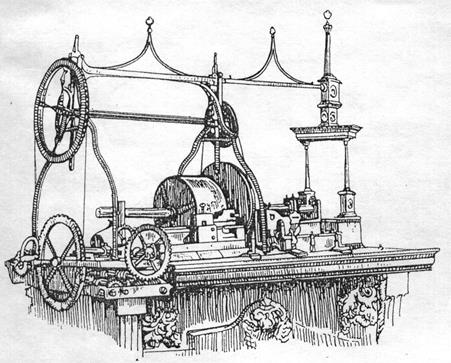

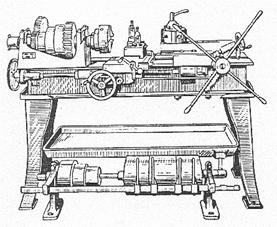

Рис. 8.11. Токарный станок Модсли

Рис. 8.12. Токарный станок конца XIX века

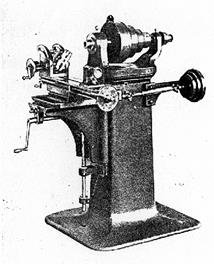

Рис. 8.13. Один из первых универсальных фрезерных станков

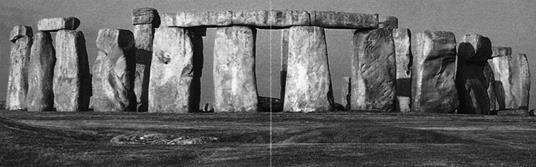

Рис 9.1. Стоунхендж

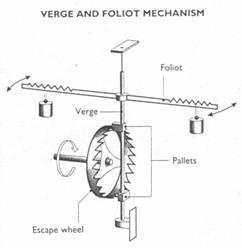

Рис. 9.2. Механизм башенных часов

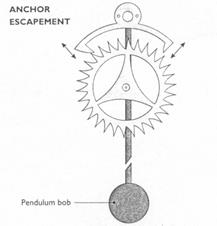

Рис. 9.3. Механизм маятниковых часов с анкерным спуском

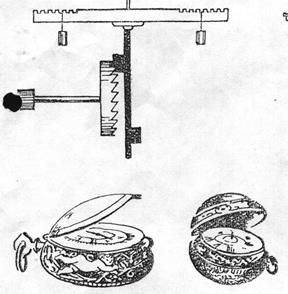

Рис. 9.4. Механизм равномерности хода гравитационных часов (вверху) и первые ручные часы Генлейна ("нюренбергские яйца")

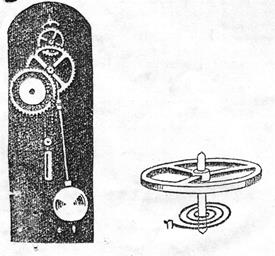

Рис. 9.5. Механизмы маятниковых часов

(слева - напольных, справа - ручных)

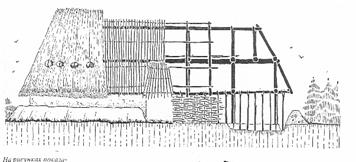

Рис. 10.1. Хижина ледникового периода

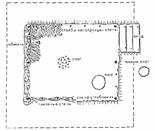

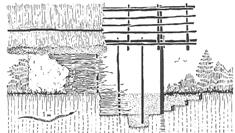

Рис. 10.2. Этапы работы датских экспериментаторов

по воссозданию дома эпохи железа

Рис. 10.3. Модель дома, созданная польскими археологами

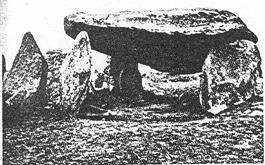

Рис 10.4. Дольмен из южной Франции, сооруженный 4000 лет назад

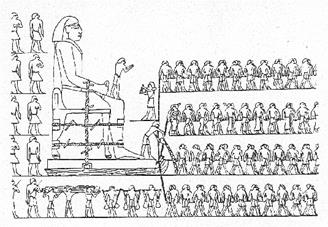

Рис 10.5. Транспортировка алебастровой скульптуры в Древнем Египте

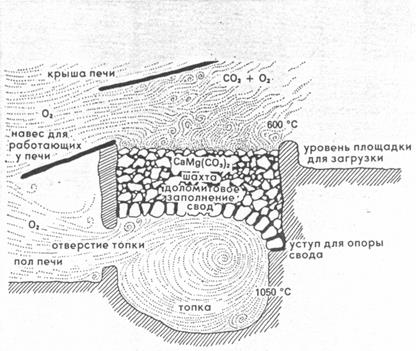

Рис. 10.6. Процесс обжига доломита на схеме печи для обжига

извести

Рис. 10.7. Типичный фахверкный дом центральной Европы эпохи средневековья (город-музей Кведлинбург, ФРГ)

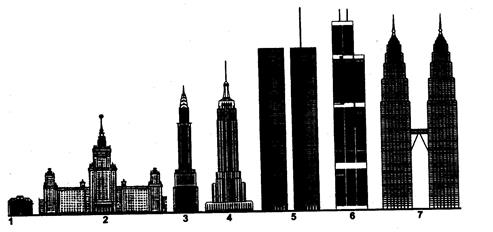

Рис 10.8. История небоскребов.

1 - здание страховой компании "Эквитейбл" высотой 43 метра (один из первых небоскребов). 2 - главное здание МГУ на Воробьевых горах - самый высокий небоскреб России (240 метров, 1953 год). 3 - небоскреб автомобильной компании "Крайслер" в Нью-Йорке (319 метров, 1930 год),4 - знаменитый Эмпайр Стейт Билдинг, долгое время бывший самым высоким зданием в мире (381 метр, 1931 год). 5 - близнецы-небоскребы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, разрушенные террористами 11 сентября 2001 года (по 417 метров каждый, 1972 год). 6 - чикагский небоскреб фирмы "Сирс" (443 метра, 1974 год). 7 - башни нефтяной компании "Петронас" в Куале-Лампуре (452 метра, 1997 год).

Рис. 10.9.

Рис. 10.10. Схема Останкинской башни

(Инж. Н. Никитин, арх. Л. Баталов, Д. Бурдин и др.)

Рис. 10.11. Останскинская башня тоже была "падающей" после пожара

Рис. 10.12. Дворец культуры ЗИЛ, один из двухсот самых

знаменитых архитектурных памятников столицы

(архитекторы В. и А. Веснины, 1931-1937 гг.)

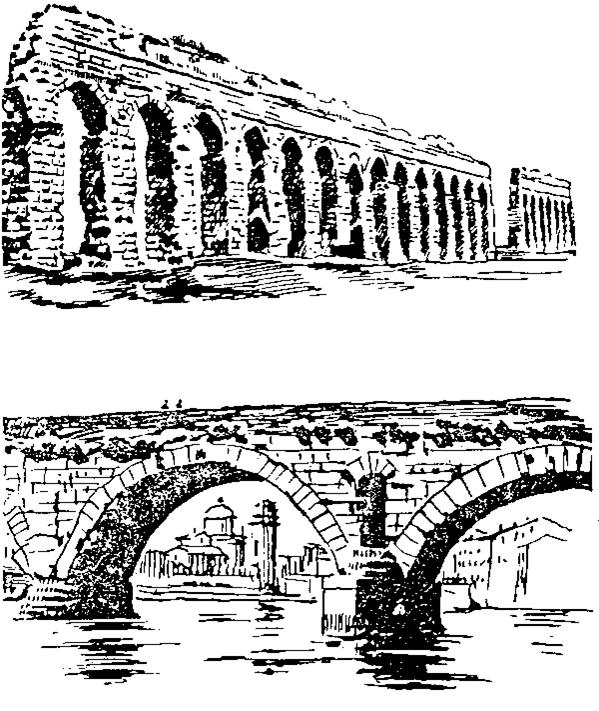

Рис. 10.13. Акведук Клавдия, I век (вверху). Мост в Вероне,

Италия. II век (внизу)

Рис. 10.14. Гардский мост в Ниме, Франция, II век (вверху).

Санаинский мост через реку Дебеда, 1234 (внизу)

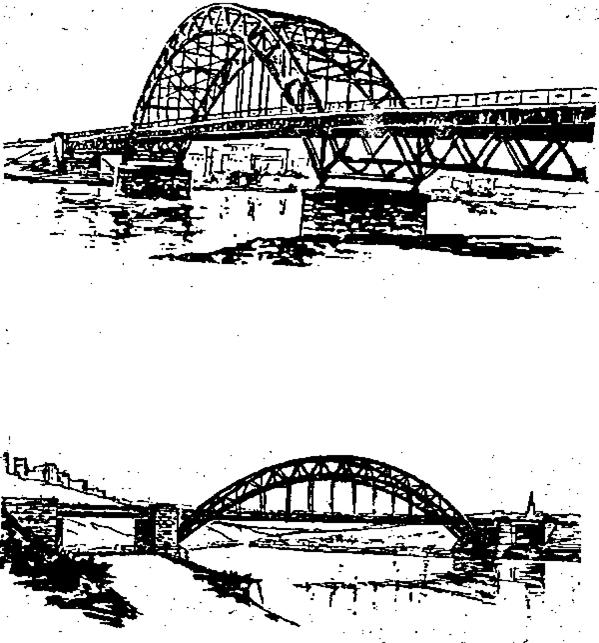

Рис. 10.15. Арочно-консольный городской мост, 1937 год (вверху).

Арочный мост у платформы Москворечье в Москве,

1940-1949 годы (внизу)

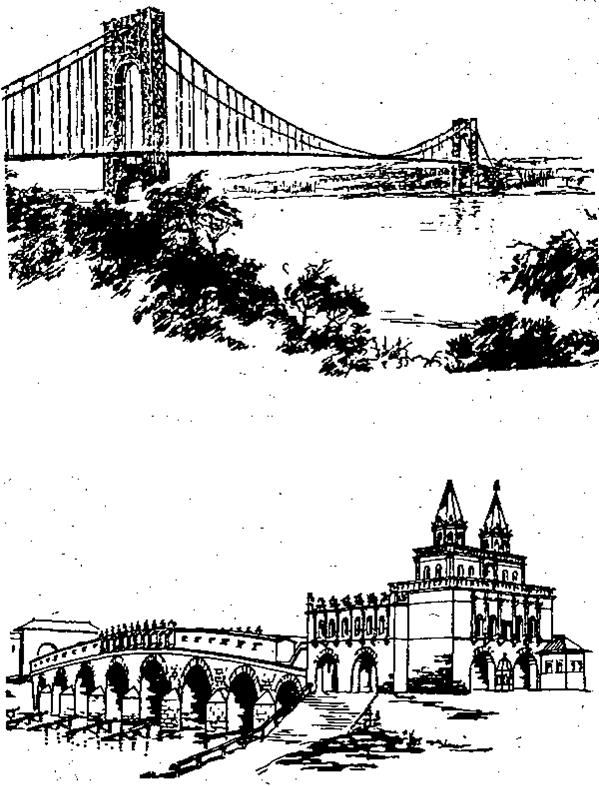

Рис. 10.16. Висячий мост Джорджа Вашингтона через реку

Гудзон, 1927 год (вверху). Большой Каменный мост в Москве,

1692 год, по реконструкции Б.М. Надеждина (внизу)

Рис. 10.17. Мост в ущелье Цивиси, 1914 год

Рис. 10.18. Крымский мост

(Арх. А.В. Власов, инж. Б.П. Константинов, 1936-1938)

Рис. 10.19. Пример промышленного строительства:

первая нефтяная вышка в Пенсильвании (1859)

Для заметок

Для заметок

2015-05-13

2015-05-13 2560

2560