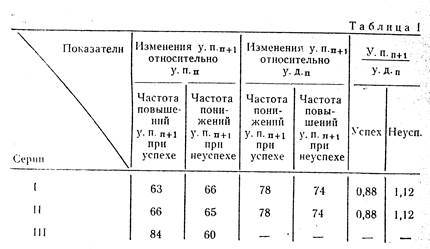

Результаты, полученные при исследовании здоровых испытуемых, были представлены в таблице 1.

1.1. Динамика у. n.п+i по отношения к у. п.п у здоровых испытуемых.

Результаты, приведенные в таблице 1 показывают, что существует зависимость изменений у. п.п+i относительно у. п.п от успеха и неуспеха:

Здоровые испытуемые после успеха (т. е. после того, как достигли намеченной цели), как правило, повышают у. п.п+1 по сравнению с у, п.п, а после неуспеха (т. е. после того, как они не достигли намеченной цели) они обычно понижают у. п.п+1 по сравнению с у. п.„.

Так, после успеха повышение у. n.n+1 происходит в I серии в 66%, во II—в 63% и в Ill—в 84% случаев. После неуспеха понижение у. п.п+1 происходит в 1 серии в 65%, во II —в 66%, а в III —в 60% случаев.

1.2. Динамика у.п.n+1 по отношению к у.д.п у здоровых испытуемых.

Результаты, приведенные в таблице 1 показывают, что между изменениями у. n.п+1 относительно у.д.п, с одной стороны, и успехом и неуспехом, с другой, существует определенная зависимость.

Здоровые испытуемые после успеха (т. е. после, того, как достигли намеченной цели), как правило, понижают у. п.п+1 по сравнению с у.д.п, а после неуспеха повышают его.

|

|

|

Так, после успеха понижение у. п.п+1 происходит в I и II сериях в 78%, а после неуспеха повышение—в 74% случаев (I и II серии).

В случае успеха средняя величина у. п.п+1 гораздо ниже

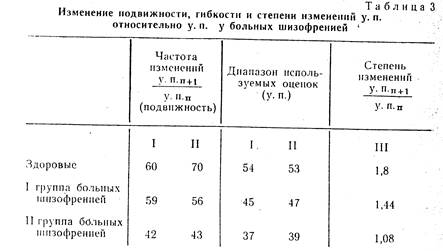

у.д.п: Z=  = 0,88 (I—II серии). В случае же неуспеха у. и.п+1 гораздо выше у.д.п: Z =1,12 (I—II серии).

= 0,88 (I—II серии). В случае же неуспеха у. и.п+1 гораздо выше у.д.п: Z =1,12 (I—II серии).

1.3. Динамика у. п.п+1 по отношению к у. п.п и у.д.п у здоровых испытуемых.

Получены данные, показывающие, что существует зависимость изменений у. п.п+1 по отношению к у. п.п и у. д.п от успеха и неуспеха.

а) Зависимость изменений у. п.п+1 по отношению к у. п.п и у.д.п от успеха.

Здоровые испытуемые после успеха, как правило, повышают у. п.п+i по сравнению с у. п.п, но понижают.его по сравнению с у.д.п. Данные, приведенные в таблице 1 показывают, что после успеха они повышают у. п.п+1 по сравнению с у. п.п в 1-й серии в 66%, во второй—в 63% случаев, а понижают по сравнению с у.д.п в 78% случаев, как в 1-й, так и во 11-й сериях.

б) Зависимость изменений у. п.п+1 по отношению к у. п.п и у. д.п от неуспеха.

Здоровые испытуемые после неуспеха, как правило, понижают у. п.п+1 по сравнению с у. п.п, но повышают его по сравнению с у.д.п. Данные, приведенные в таблице 1 показывают, что -после неуспеха понижение у. п.п+1 по отношению к у. п.п происходит в I серии в 66%, а во 11-й серии в 65% случаев, а повышение у. п.п+1 по отношению к у.д.п происходит в 74% случаев (как в I, так и 11-й сериях).

2. Результаты исследования больных шизофренией с разовой степенью выраженности дефекта.

2.1. Особенности динамики у. п.п у больных шизофренией без выраженного дефекта.

|

|

|

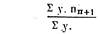

Данные, приведенные в таблице 2 свидетельствуют о том, что у больных шизофренией 1-й группы сохраняется зависимость изменений у. п.п+1 от успеха и неуспеха (в I и II сериях). Они так же часто, как здоровые испытуемые, после успеха повышают у. п. п+1 по сравнению с у. п.п и понижают его по сравнению с у. д.п и, наоборот, после неуспеха понижают у. п.п+1 по сравнению с у. п.п и повышают по сравнению с у. д.п.

В III серии зависимость изменений у. п.п+1 от успеха и неуспеха у больных шизофренией 1-й группы нарушается: если здоровые испытуемые повышают после успеха у. п.п+1 по отношению, к у. п.п в 84%, то больные 1-й группы в 60% случаев, если здоровые понижают после неуспеха у. п.п+1 в 60%, то больные 1-й группы в 35% случаев.

2.2. Особенности динамики у. п. у больных шизофренией || с выраженным дефектом.

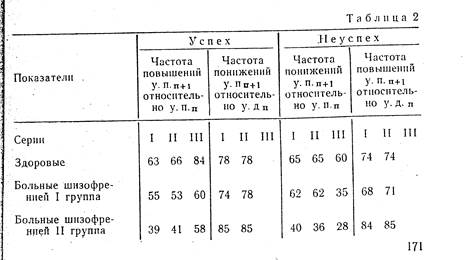

Как свидетельствуют данные, приведенные в таблице 3. у больных шизофренией 11-й группы нарастает адинамия у.п. - т. е. процесс изменений у. п.п+1 относительно у. п.п cтaновится менее гибким, подвижным, уменьшается степень его изменений (отличия от здоровых испытуемых и больных 1-й группы по приведенным в табл. 3 показателям в 1,5 — 2 раза).

Больные шизофренией 11-й группы с самого начала используют очень узкий диапазон целей—задают себе практически одно и то же время, которое не меняется по мере приобретения навыка и убыстрения темпа работы, т. е. чаще всего выбирают у. п.п+1 близким к у. п.п.

1. Подвижность у.п. п+1 (относительно у. п.п) характеризуется показателем, вычисленным по формуле М = к/р *100%, где к – число изменений у. п.п+1, р – максимальное число возможных изменений. Чем выше значение этого показателя (М), тем выше подвижность.

2. Гибкость у.п. п+1 – диапазон используемых оценок результатов будущей деятельности, однотипной по сложности и содержанию.

Чем больше число оценок, используемых испытуемым в его деятельности, тем более гибок у.п.

|

3. Степень изменений у. п.п+1 относительно у. п.п—колебание у. п.п+1 после успеха и неуспеха. Чем оно значительнее, тем больше степень изменений у. п.п+1. В эксперименте степень изменений у. п.п+1 вычисляется по формуле

А= сумма(у.п.п+1)—у.пп

к.

где п—порядковый номер сложности задачи, а к—количество выборов заданий.

2.2. а) Особенности зависимости изменений у. п.п+1 по отношению к у. п.п и у.д.п от успеха и неуспеха.

Адинамия у. п. у больных шизофренией с выраженным дефектом приводит к тому, что у них уменьшается закономерная зависимость изменений у. n.n+i по отношению к у. п.п от успеха н неуспеха.

Данные, приведенные в таблице 2, свидетельствуют о том, что они после успеха гораздо реже повышают, а после неуспеха понижают у. п.п+1, чем здоровые испытуемые и больные шизофренией 1-й группы (отличия от здоровых испытуемых и больных 1-й группы по приведенным в таблице 2 показателям в 1,5—1,8 раза).

В результате «адинамии у. п.» меняется и зависимость изменений у.п.п+1 по отношению к у.д.п от успеха и неуспеха. Как уже отмечалось выше, больным шизофренией свойственно заказывать одно н то же время (y.n.n+1)» которое практически не меняется. (Например, больной шизофренией предполагал выложить из кубиков фигуру по образцу за 35 сек (у.п.п), а сделал за 20 сек (у.д.п), и снова заказывает 35 сек (у.д.п+1)). Подобная тактика поведения автоматически приводит к тому, что после успеха у. п.п+1 понижается по сравнению с у. д.п. Также повышается у.п.п+1 по сравнению с у.д.п после неуспеха, если испытуемый заказывает себе y.n.n+1= у.п.п.

'Если учесть, что больные с выраженным дефектом практически не меняют заказанное время для выполнения задания, становится ясным, что у них будет довольно высокая частота закономерных изменений у. п.п+1 по отношению к у. д.п после успеха, так и неуспеха. Как свидетельствуют данные таблицы 2, больные шизофренией с выраженным дефектом даже чаще, чем здоровые испытуемые понижают у. п.п+1 относительно у..д.п после успеха и повышают после неуспеха. Так, если здоровые испытуемые после успеха понижают у. n.n+i по сравнению с у. д.п в 78% случаев, то больные шизофренией с выраженным дефектом в 85% случаев (I, II серий).

|

|

|

2.2б) Особенности соотношения у. n.n+1 и у.д.п

У больных шизофренией с выраженным дефектом отмечается также занижение у. п.п+1 по сравнению с у. д.п в предыдущем испытании. Если у здоровых испытуемых у. п.п+1 = У.Д.п, то у больных шизофренией без дефекта у. n.n+1 несколько ниже у. д.п (у. n.n+1 / у. д.п = 0,9 j, а у больных шизофренией II группы это соотношение еще ниже—0,7.

3. Обсуждение результатов,

3.1. Таким образом, результаты исследования показывают, что динамика у. п. — это закономерный процесс изменений. у. п. не только по отношению к предыдущим притязаниям, но и к достижениям: отношение у. п.п+1 к у. д.п зависит от успеха и неуспеха. Здоровые испытуемые после успеха, как правило, понижают у. n.n+1 по сравнению с у. д.п, а после неуспеха— повышают. Следовательно, соотношение у. n.n+1 и у. д.п (Zieldickrepanz, goaldiscrepancy) не является, как утверждали исследователи (18, 7) характеристикой, независимой от ситуативных факторов. Но, очевидно, если можно судить о самооценке и направленности личности на основании динамики у. п.. относительно предыдущих притязаний (кривой выбора заданий после успеха и неуспеха (8, 14), то можно оценивать также свойства личности как мотивация достижения, тревожность, уверенность на основании динамики у. п. относительно предыдущих достижений. Для этой цели вполне допустимо абстрагирование от различных ситуативных факторов (в том числе успеха и неуспеха).

3.2. Результаты исследования показывают также, что существует определенная зависимость изменений у. n.n+i по отношению к у. п.п и у. д.п от успеха и неуспеха в предыдущем испытании. После успеха здоровые испытуемые, как правило, повышают у. n.n+i по сравнению с у. п.п, но поникают по сравнению с у. д.п. После неуспеха здоровые испытуемые понижают у. п.п+i по сравнению с у. п.п, но повышают по сравнению с предыдущим у. д.п. Таким образом, закономерность F. Норре (испытуемые после, успеха повышают у. п., а после неуспеха—понижают) — отражает лишь одну сторону процесса изменений у. п. после успеха и неуспеха, а именно изменения притязаний по отношению к предыдущему у. п.

|

|

|

Следует отметить, что были предприняты попытки объяснить закономерность F. Норре. Считается, что снижение у. п. после вызывается действием следующих факторов: страхом перед неуспехом, стремлением к избеганию неуспеха, субъективной вероятностью неуспеха. Повышение же у.п. после успеха вызывается действием таких факторов, как: стремление к идеальной цели, валентность успеха, надежда на успех, стремление сохранить свою самооценку и социальный престиж на возможно высоком уровне.

Возникает вопрос – можно ли объяснить изложенные выше закономерные изменения у.п.п+1 относительно у.п.п и у.д.п после успеха и неуспеха действием тех же факторов? Очевидно, да. Так, именно действие таких факторов, как стремление к идеальной цели, надежда на успех и т.д. стимулирует здоровых испытуемых после успеха взять цель более высокую, чем предыдущая; действие же противоположных факторов: страха перед неуспехом, субъективной вероятности неуспеха, нежелательных последствий неуспеха для самооценки и соц престижа ограничивают эту тенденцию таким образом, что испытуемые хотя и ставят себе цель выше предыдущей, но в тоже время ниже у.д. в пред испытании. В ситуации неуспеха – наоборот. В итоге взаимодействия этих противоположных факторов здоровые испытуемые выбирают себе цель (как после успеха, так и наоборот) таким образом, что она оказывается чаще всего в интервале между предыдущей целью и предыдущем у.д., т.е. представляет собой компромисс между желаемым и достигнутым.

3.3 Результаты исследования показывают, что у больных шизофренией без дефекта в I-й и II-й сериях процесс изменений притязаний относительно предыдущих притязаний и достижений такой же, как у здоровых испытуемых: они также изменяют у.п. п+1 по отношению у.п.п. и у.д.п. после успеха и неуспеха, как и здоровые испытуемые. В третьей же серии отмечается нарушение зависимости изменений у.п. п+1 от успеха и неуспеха. Различия в результатах двух первых и третьей серии связаны с вышеописанными особенностями используемых методических приемов. Ситуация III-й серии является более сложной и неопределенной для больных в силу менее полной и определенной информации об уровне достижений.

Поэтому здесь даже у больных с легким дефектом выявляется резкое нарушение зависимости изменений у. п. от успеха и неуспеха.

3.4. Полученные данные свидетельствуют о том, что у больных шизофренией с выраженным дефектом нарастает f «адинамия у.п.» (снижается диапазон используемых оценок, -частота и степень изменений у. п.). Вследствие «адинамии у. п.» у них нарушается зависимость изменений у. п. от успеха и неуспеха. Таким образом, «адинамия у. и.» представляет собой центральное звено нарушении динамики у. п. у больных с шизофреническим дефектом. С чем же связана вся «адинамия у. п.»? Можно полагать, что «адинамия у. п.» есть частное проявление повышенной ригидности как общей черты личности..

Что такое ригидность? Согласно психологическим данным (R. В. Catell, Н. J. Eysenk (22, 23)) ригидность — характерологическая черта, показывающая отношение или установку человека к изменениям. Ригидность, как правило, фиксируется в таких ситуациях, в которых есть необходимость и возможность изменений. Человека с выраженной ригидностью можно охарактеризовать как индивида с трудностями переключения на что-либо новое, с повышенной сопротивляемостью изменениям, в частности переходу от старых привычных дифференцировок к новым (24)..

В результатах I—-II й серий ригидность у больных шизофренией с выраженным дефектом проявляется, во-первых, в тактике выбора цели. Они выбирают себе практически одну и ту же цель (заказывают одинаковое время), которое не соответствует уровню достижений и не изменяется, несмотря на успех или неуспех действий. Во-вторых, ригидность проявляется в I—11-й сериях в том, что они по ходу выполнения задания не изменяют тактику поведения, хотя необходимость в этом существует, так как следуя подобной тактике поведения больные не могут найти для себя оптимальную зону целей, интересных, но посильных н работать в оптимальном режиме, что в результате снижает продуктивность деятельности. В 111-й серии ригидность у больных шизофренией с выраженным дефектом проявляется только в том, что они не изменяют тактику «перебора заданий», хотя необходимость в этом существует. Тактика перебора заданий, характерная для больных шизофренией с выраженным дефектом заключается в том, что они берут одну задачу за другой в том порядке, как они были предложены экспериментатором. Так, начав с самой трудной задачи, они могут, беря одну задачу за другой, спуститься до самой легкой (не принимая во внимание успех при решении легких заданий) и, наоборот, начав с самой легкой, дойти до самой трудной, не реагируя на неудачи при попытках решить нерешаемые задачи 7—10-й степени сложности.

Подобная тактика малопродуктивна, так как больной шизофренией не может определить для себя сам зону так называемых оптимальных задач — трудных и интересных, но посильных, что ведет к снижению продуктивности. Но больные шизофренией с выраженным дефектом не отказываются от нее, хотя необходимость и возможность изменения тактики существует.

Следует отметить, что американский исследователь N. Е. Miller в общем виде уже отмечал ригидность у. п. у больных параниодной шизофренией (24).

Хотелось бы так же привести данные Т. Д. Савиной, полученные при исследовании внимания у больных тех же групп (25). В методике «счета с переключением» полученные результаты, характеризующие соотношение разных типов ошибок, свидетельствуют о нарастании ригидности у больных с шизофреническим дефектом. Это проявляется в снижении способности к переключению; нарастает число ошибок переключения по отношению к числу ошибок счета.

Данные, приведенные в исследованиях психиатров, также свидетельствуют о том, что больным с шизофреническим дефектом свойственен комплекс изменений, который соответствует психологическому понятию ригидности. Так, Ганнушкин любил характеризовать шизофренический дефект тем, что при нем отсутствует «сталь» и «резина»: т. е. у больных с шизофреническим дефектом нет настойчивости (стали) и нет гибкости в приспособлении к реальной жизни (резины)— стоит им выбиться из колеи, из раз и навсегда установленного стереотипа и они становятся беспомощными. Как отмечает Снежневский В. А., «они действительно делаются при наличии даже легкого шизофренического дефекта, при хорошей глубокой ремиссии удивительно односторонними. Это становится их особенностью, у них действительно утрачивается энергетический потенциал, имея в виду широту приспособляемости, проявление душевной деятельности во всех направлениях» (27). Конкретные исследования показывают, что для больных шизофренией с выраженным дефектом характерен крайне однообразный и ограниченный элементарными мероприятиями по самообслуживанию круг занятий (закупка продуктов, приготовление пищи, уборка). Малейшее отклонение oт стереотипа выявляет их беспомощность и Несамостоятельность. Поэтому в течение многих лет они выполняют одни я те же задания — клейку пакетов и коробок, изготовление из сложных металлических предметов (26).

Таким образом, можно сделать вывод, что «адинамия у.п. у больных с выраженным шизофреническим дефектом— есть одно из проявлений в поведении повышенной ригидности как патологической черты их личности.

В связи с «адинамией у. п.» необходимо обсудить еще один, более частный вопрос. В исследовании были получены результаты, которые свидетельствуют о том, что у больных пораженным шизофреническим дефектом возрастает частота изменений у. n.n+1 по отношению к у.д.п. Возникает вопрос - не противоречат ли эти данные выводу об «адинамии у.п.» Может ли при неизменной цели происходить изменение уровня сложности задания? Очевидно, да. Изменение уровня сложности задания происходит при этом за счет изменений внешних и внутренних условий, в частности, за счет изменений уровня достижений. Индивид может все время - ставить для себя одну и ту же задачу и она будет иметь в разное время разную трудность. Например, даже такая простейшая задача, ежедневно стоящая перед каждым человеком, как приезд на работу, в зависимости от состояния здоровья, работы общественного транспорта, в разное время может иметь разную трудность. В экспериментальной ситуации (I и II-й серий), если будет колебаться у. д. (например, от ]5 до 60 сек) при неизменной цели (например, 30 сек), то будет меняться и сложность выбранного задания. Следует отметить, что эти колебания трудности происходят лишь тогда, когда цель близка уровню достижений. В этом случае наличие у индивида постоянных и неизменных целей не является «адинамией у. п.». Не будет происходить колебаний трудности только в том случае, если она неадекватна уровню достижений данного индивида (либо гораздо выше или ниже уровня его достижений). У больных же шизофренией с выраженным дефектом у. п.п+1 значительно ниже у.д.п. Следовательно комплекс изменений у больных с шизофреническим дефектом: 1) адинамия у. п. относительно предыдущих притязаний, 2) занижение у. п.п+1 по сравнению с у.д.п; свидетельствует о том, что у них происходит действительное снижение динамических свойств у. п. (о том, что уровень сложности цели неизменен).

3.5. Результаты исследования также показывают (это уже отмечалось в 3.4), что у больных шизофренией с выраженным дефектом отмечается у. п.п гораздо более низкий, чем у.д.п. «Занижение у. п.» очевидно можно рассматривать как определенную тактику поведения с помощью которой они стремятся избежать ситуации неуспеха, понизить вероятность ее появления.

Вследствие подобной тактики поведения больные шизофренией чаще достигают успеха, т. е. делают задание быстрее, чем предполагают. Так, если у здоровых испытуемых в I—II-й сериях частота ситуаций неуспеха—40%, то у больных шизофренией I группы—36%, а у больных шизофренией II-й группы—18%.

Стремление к избеганию ситуаций неуспеха выступает у больных с шизофреническим дефектом и в эксперименте 1-го типа (III серия). Эта тенденция проявляется здесь в том, что больные шизофренией 2-й группы выбирают с самого начала более легкую задачу, чем больные шнзофренией 1-й группы и здоровые испытуемые. Если у здоровых испытуемых уровень начала равен 4, 7, у больных шизофренией I группы—4,1, то у больных II-й группы лишь 3. Диапазон трудности, в котором колеблется выбор задачи, у больных с шизофреническим дефектом смещен вниз. Если здоровые испытуемые в среднем не берут задачи легче 3-й степени и сложнее 9-й степени трудности, то больные шизофренией 1-й группы берут задачи от 1-й до 7 степени трудности. Ясно, что больные с шизофреническим дефектом в этой ситуации будут реже сталкиваться с неуспехом, так как задачи 7—10 степени сложности являются нерешаемыми. И если здоровые испытуемые в 53% случаев встречаются с неуспехом, а больные 1-й группы в 45%, то больные II-й группы лишь в 30% случаев.

Таким образом, можно сделать вывод, что больным шизофренией с выраженным дефектом свойственна такая тактика поведения при выборе целей, которая направлена на избегание ситуаций неуспеха. Эта тактика выполняет функцию защиты личности от ситуаций и ощущений неуспеха. Следует отметить, защитная функция присуща не только динамике у. п. больных шизофренией с выраженным дефектом, но и больным других нозологии, а также здоровым испытуемым. Так, например, больные психопатией выбирают либо очень легкие, либо очень трудные задачи (в результате чего степень колебаний у. п. гораздо выше, чем в норме) (13). С помощью подобной тактики целеполагания они избегают ощущения неуспеха, так как решение легкой задачи, как правило, приводит к успеху, а неуспех при решении очень трудных задач не позорен, и поэтому испытуемыми не переживается как неуспех. Как показывают данные психологических исследований, две вышеописанные тактики выбора цели, защищающие личность от стрессовых ситуаций н их последствий отмечаются и у здоровых испытуемых (28).

Кроме них у здоровых испытуемых выступает еще одна тактика выбора цели, направленная на защиту от неуспеха и его последствий: испытуемый сообщает экспериментатору одну цель (как правило, сравнительно легкую), а сам для себя ставит другую, (чаще всего трудную). Таким образом испытуемые защищаются от таких последствий ситуации неуспеха как осуждение со стороны экспериментатора и падение социального престижа (7).

Следовательно, можно сделать вывод, что динамика у. п. как в норме, так и в патологии выполняет функцию защиты личности от ситуаций и ощущений неуспеха. Другой функцией у. п. н его динамики, как показывает ряд исследований (29. 30) является стимулирование деятельности. Так S. Вй1-1ег II S. Masloy считают, что у здоровых испытуемых цель и целеобразование выполняют две функции—функцию стимулирования (роста) и защиты. У больных шизофренией с выраженным дефектом, как отмечалось выше (3, 4) вследствие повышенной ригидности у. п. н его динамика не способствуют повышению качества и темпа деятельности (т. е. не выполняют функцию стимулирования), а служит лишь функции защиты личности от ситуаций неуспеха. Подобные цели н целеобразование (выполняющие лишь функцию защиты личности) являются, по мнению S. Bdller и S. Masloy болезненными и деструктивными заменителями (компенсаторами) настоящих целей и целеобразования, так как они не способствуют росту продуктивности деятельности.

3.6. В заключение следует проанализировать взаимосвязь между психической активностью н динамикой у. п. В частности, следует рассмотреть вопрос о том, как отражается снижение психической активности в особенностях динамики у. п. у больных шизофренией с выраженным дефектом.

Как отмечалось выше, ряд современных исследователей (2, 31) считает, что динамические особенности психических процессов (темп, длительность, интенсивность) являются существенным компонентом психической активности. При этом • формально-динамические свойства имеют ряд уровней: они могут проявляться в умственном, социальном, двигательном плане (31). Очевидно, что такие динамические свойства у. п. как гибкость, подвижность и степень его изменений, также можно рассматривать как одно из проявлении психической активности (динамического компонента).

Другим компонентом психической активности является саморегуляция. Саморегуляция в широком смысле—это управление индивида своими действиями и состояниями на основании информации о результатах деятельности. Динамика у. п. есть один из видов процессов саморегуляции—процесс изменения цели на основе информации об уровне, достижений. В частности, Рейковский в книге «Экспериментальная психология эмоций» пишет, что образцом исследований саморегуляцин могут служить эксперименты по изучению уровня притязаний, проведенные еще в 30-х годах в школе известного немецкого психолога К. Lewin и что «модель экспериментов, описанную F. Норре, можно использовать для изучения эффективности механизмов саморегуляции как координации и коррекции целей в соответствии с предыдущими результатами» (18).

Как показали результаты исследований I—II-й серий здоровые испытуемые, получая информацию о своем уровне достижений, соотносят ее со своей целью (у.п.п) и устанавливают отличие у. д.п от намеченной цели, а затем ставят себе цель так, что она чаще всего оказывается в промежутке между предыдущими целью (у.п.п) н у. д.п. У здоровых испытуемых в экспериментальной ситуации (I—11-я серии) это является основной тактикой саморегуляции при выборе цели. Цель, выбранная с помощью этой тактики, представляет собой компромисс между желаемым и достигнутым. В силу этого она и посильна и интересна для индивида, что приводит к повышению качества и темпа деятельности.

В 111-й серии (выбор задания из нескольких ранжированных по сложности) тактика саморегуляцни несколько иная. В Экспериментальной ситуации 111-й серии (как отмечалось выше) установить реальный у. д. невозможно, но различие между реальным у. д.п и у.п.п испытуемые ощущают, так как при успехе они делают выбранное задание быстрее, чем было установлено экспериментатором, а в случае неуспеха—медленнее. Поэтому в случае успеха они чувствуют, что их реальный у. д.п несколько выше у. п.п, а в случае неуспеха— ниже. Различие у.п.п и у. д.п при этом не столько осознается (как в I, 11-й сериях), сколько переживается в виде ощущений успеха и неуспеха. После ощущения успеха, сигнализирующего о том, что у. д.п оказался выше, чем их у.п.п, здоровые испытуемые берут более трудное задание, чем прошлое, а после ощущения неуспеха более легкое. Координируя и корректируя подобным образом свои цели в соответствии с информацией о результатах деятельности, здоровые испытуемые достаточно быстро находят оптимальную зону трудности задач, что позволяет работать в наилучшем режиме и приводит к повышению качества и продуктивности действий.

Динамика у. п., как один из видов саморегуляции, на наш взгляд есть одно из проявлений психической активности. Как показал проведенный выше анализ, во-первых, индивид с нормально выраженной способностью к саморегуляции будет имен. и высокую продуктивность деятельности.. Во-вторых, самостоятельное регулирование цели является инициативным, спонтанным действием в отличие от тех случаев, когда цель задается индивиду извне.

Полученные в исследовании результаты свидетельствуют о том, что снижение психической активности у больных шизофренией с выраженным дефектом будет отражаться в снижении динамических свойств у. п. — в «адинамии у. п.» (по мере формирования и углубления шизофренического дефекта сужается диапазон используемых оценок, снижается частота, степень и зависимость его изменений от успеха и неуспеха).

Как указывалось выше, об истинном снижении динамических свойств у. п. свидетельствует только комплекс изменений—адинамия у. и.п+1 относительно предыдущих притязаний и занижение у. n.п+i no сравнению с у. д.п.

В т") же время комплекс этих изменений у больных шизофренией с выраженным дефектом лежит в основе нарушения другого компонента психической активности — способности к саморегуляции при выборе цели.

В I и 11-й сериях больные с шизофреническим дефектом в силу того, что задают себе практически одну и ту же цель, которая значительно уступает их уровню достижений, не способны поставить самостоятельно себе цель на основе информации сч5 уровне достижений, так чтобы она была компромисс между желаемым и достигнутым (т. е. посильной и интересной). Это понижает продуктивность их действий, В III-й серии больные с шизофреническим дефектом перебирают одно задание за другим, чаще всего начиная с самого легкого, и не обращают при этом внимание на информацию об успехе или неуспехе своих действий. В результате они не могут определить для себя оптимальный диапазон трудности.задач, что приводит к снижению продуктивности деятельности. Можно предположить, что тактика саморегуляцни больных шизофренией с выраженным дефектом выполняет только функцию защиты личности от ситуаций неуспеха и не выполняет функцию стимулирования.

Таким образом, снижение психической активности будет отражаться в комплексе изменений «динамики у. п.»: в «адинамии у. п.» и «занижении у. п.». Он представляет собой как нарушение способности к саморегуляции, так и снижение динамических свойств у. п.

В заключение, очевидно, следует остановиться на значении данных о динамике у. п., полученных при исследовании здоровых и больных шизофренией лиц.

Результаты исследования позволили повысить точность прогноза выбора цели испытуемым в ситуации эксперимента. Если раньше исследователь мог лишь сказать, что испытуемый выберет после успеха (неуспеха) более трудную (легкую) цель, то теперь он может указать достаточно узкий диапазон целей, из которых индивидом будет сделан выбор.

Повысилась также возможность экспериментального управления процессом выбора цели: экспериментатор, сообщая испытуемому тот или иной мнимый результат и определяя тем самым интервал между уровнем притязаний и уровнем достижений, может с большей точностью и направленностью управлять выбором цели.

Наконец, полученные данные убедительно доказывают, что динамика у. и. качественно отличается от динамики других процессов: это не одномерная, а двухмерная система, представляющая собой процесс изменений не только по отношению к предыдущей цели, но и к предыдущим достижениям.

Полученные данные особенно важны для понимания изменений динамики у. п. в патологии. Так, исследования больных шизофренией показали, что снижение динамики у. п. обязательно характеризуется двумя компонентами: адинамией у. п. относительно предыдущих притязаний и занижением уровня притязаний по сравнению с предыдущими достижениями. В основе этого комплекса изменений лежит ригидность и стремление к избеганию ситуаций неуспеха. Следует подчеркнуть еще одно качественное отличие изменений динамики уровня притязаний от изменений динамических свойств других процессов. Как правило, снижение, динамики психических процессов (памяти, внимания и т. д.) ие является свидетельством повышенной ригидности этих процессов: ригид иые психические процессы могут отличаться высокой динамичностью (в смысле быстроты и интенсивности). Адинамия уровня притязаний представляет собой одновременно и снижение формально-динамических свойств (гибкости, подвижности, степени изменений у. п.), н проявление повышенной ригидности.

Таким образом можно сделать вывод, что, с одной стороны, изучение особенностей динамики у. п. как отражения психической активности позволяет получить результаты, принципиально новые для исследований у. п., а с другой стороны, динамика у. п. является одной из наиболее удобных моделей для изучения таких компонентов психической активности как саморегуляция и динамическая сторона психических процессов,

2015-05-13

2015-05-13 1330

1330