Характеристики прочности и деформаций арматурных сталей устанавливают по диаграмме получаемой из испытания образцов на растяжение.

Характеристики прочности и деформаций арматурных сталей устанавливают по диаграмме получаемой из испытания образцов на растяжение.

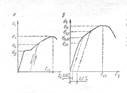

Рис. 1.18. Диаграммы при растяжении арматурной стали а — с площадкой текучести (мягкая сталь); б — с условным пределом текучести

Горячекатаная арматурная сталь, имеющая на диаграмме площадку текучести, обладает значительным удлинением после разрыва — до 25% (мягкая сталь) (рис.1.18,а).

Повышение прочности горячекатаной арматурной стали и уменьшение удлинения при разрыве достигают введением в ее состав углерода и различных легирующих добавок: марганца, кремния, хрома и др.

Существенного повышения прочности горячекатаной арматурной стали достигают термическим упрочнением или холодным

деформированием. Высоколегированные и термически упрочненные арматурные стали переходят в пластическую стадию постепенно, что характеризуется отсутствием ярко выраженной площадки текучести на кривой (рис. 1.18,6). Для этих сталей

устанавливают условный предел текучести — напряжение, при котором остаточные деформации составляют 0,2 %.

устанавливают условный предел текучести — напряжение, при котором остаточные деформации составляют 0,2 %.

Пластические свойства арматурных сталей имеют большое значение для работы железобетонных конструкций под нагрузкой, механизации арматурных работ, удобства натяжения напрягаемой арматуры и др. Арматурная сталь обладает достаточной пластичностью, которая характеризуется относительным удлинением при испытании на разрыв образцов длиной, равной 5 диаметрам стержня (или 100 мм), а также оценивается испытанием их на изгиб в холодном состоянии вокруг оправки толщиной, равной 3 - 5 диаметров стержня. Понижение пластических свойств арматурной стали может стать причиной хрупкого (внезапного) разрыва арматуры в конструкциях под нагрузкой, хрупкого излома напрягаемой арматуры в местах резкого перегиба или при закреплении в захватках и т. п.

Минимально допустимое относительное удлинение и требования при испытании на холодный загиб установлены стандартами и техническими условиями.

Свариваемость арматурных сталей характеризуется надежностью соединения, отсутствием трещин и других пороков металла в швах и прилегающих зонах. Свариваемость имеет существенно важное значение для механизированного изготовления сварных сеток и каркасов, выполнения стыков стержневой арматуры, анкеров, различных закладных деталей и т. п. Хорошо свариваются горячекатаные малоуглеродистые и низколегированные арматурные стали. Нельзя сваривать арматурные стали, упрочненные термической обработкой или вытяжкой, так как при сварке утрачивается эффект упрочнения — происходят отпуск и потеря закалки термически упрочненных сталей, отжиг и потеря наклепа проволоки, упрочненной вытяжкой.

Хладноломкостью, или склонностью к хрупкому разрушению под напряжением при отрицательных температурах (ниже -30 °С), обладают горячекатаные арматурные стали периодического профиля некоторых видов — из полуспокойной мартеновской и конвертерной стали и др. Арматурные стали из высокопрочной проволоки и термически упрочненные обладают более низким порогом хладноломкости.

Реологические свойства арматурной стали характеризуются ползучестью и релаксацией. Ползучесть нарастает с повышением напряжений и ростом температуры. Релаксация (уменьшение напряжений) наблюдается в арматурных стержнях при неизменной длине — отсутствии деформаций. Релаксация зависит от механических свойств и химического состава арматурной стали, технологии изготовления и условий применения и др. Значительной релаксацией обладает упрочненная вытяжкой проволока, термически упрочненная арматура, а также высоколегированная стержневая арматура. Релаксация горячекатаных низколегированных арматурных сталей незначительна. Как показывают опыты, наиболее интенсивно релаксация развивается в течение первых часов, однако она может продолжаться длительное время. Релаксация арматурной стали оказывает большое влияние на работу предварительно напряженных конструкций, так как приводит к частичной потере искусственно созданного предварительного напряжения.

Усталостное разрушение арматурной стали наблюдается при действии многократно повторяющейся нагрузки, оно носит характер хрупкого разрушения. Предел выносливости арматурной стали в железобетонных конструкциях зависит от числа повторений нагрузки п, качества сцепления и наличия трещин в бетоне растянутой зоны и др. Термически упрочненные арматурные стали имеют пониженный предел выносливости.

Динамическая прочность арматурной стали наблюдается при нагрузках большой интенсивности, действующих на сооружение за весьма короткий промежуток времени. В условиях высокой скорости деформирования арматурные стали работают упруго при напряжениях, превышающих физический предел текучести, при этом происходит запаздывание пластических деформаций. Превышение динамического предела текучести над пределом текучести при статическом нагружении связано с временем запаздывания. В меньшей степени динамическое упрочнение проявляется на условном пределе текучести сталей легированных и термически упрочненных (не имеющих явно выраженной площадки текучести) и практически совсем не отражается на пределе прочности всех видов арматурных сталей, в том числе высокопрочной проволоки и изделий из нее.

Динамическая прочность арматурной стали наблюдается при нагрузках большой интенсивности, действующих на сооружение за весьма короткий промежуток времени. В условиях высокой скорости деформирования арматурные стали работают упруго при напряжениях, превышающих физический предел текучести, при этом происходит запаздывание пластических деформаций. Превышение динамического предела текучести над пределом текучести при статическом нагружении связано с временем запаздывания. В меньшей степени динамическое упрочнение проявляется на условном пределе текучести сталей легированных и термически упрочненных (не имеющих явно выраженной площадки текучести) и практически совсем не отражается на пределе прочности всех видов арматурных сталей, в том числе высокопрочной проволоки и изделий из нее.

Изменение структуры металла и снижение прочности арматурных сталей происходит при высокотемпературном нагреве. Так, при нагреве до 400 °С предел текучести горячекатаной арматуры класса А – III уменьшается на 30 %, классов А-II и А-I — на 40 %, модуль упругости уменьшается на 15 %. Заметное проявление ползучести арматуры в конструкциях под нагрузкой наблюдается при температуре свыше 350 °С. При нагреве происходят отжиг и потеря наклепа арматуры, упрочненной холодным деформированием, поэтому временное сопротивление у высокопрочной арматурной проволоки снижается интенсивнее, чем у горячекатаной арматуры. После нагрева и последующего охлаждения прочность горячекатаной арматурной стали восстанавливается полностью, а прочность высокопрочной арматурной проволоки — лишь частично.

14. Характеристики предельных состояний строительных конструкций.

Предельными считаются состояния, при которых конструкции перестают удовлетворять предъявляемым к ним в проц-ессе эксплуатации требованиям, т. е. теряют способность сопротивляться внешним нагрузкам и воздействиям или получают недопустимые перемещения или местные повреждения.

Железобетонные конструкции должны удовлетворять требованиям расчета по двум группам предельных состояний: по несущей способности (1 группа); по пригодности к нормальной эксплуатации (2 группа).

o Расчет по предельным состояниям 1 группы выполняют, чтобы предотвратить следующие явления:

o хрупкое, вязкое или иного характера разрушение (расчет по прочности с учетом в необходимых случаях прогиба конструкции перед разрушением);

o потерю устойчивости формы конструкции (расчет на устойчивость тонкостенных конструкций и т.п.) или ее положения (расчет на опрокидывание и скольжение подпорных стен, внецентренно нагруженных высоких фундаментов; расчет на всплытие заглубленных или подземных резервуаров и т. п.);

o усталостное разрушение (расчет на выносливость конструкций, находящихся под воздействием многократно повторяющейся подвижной или пульсирующей нагрузки: подкрановых балок, шпал, рамных фундаментов и перекрытий под неуравновешенные машины и т.п.);

o разрушение от совместного воздействия силовых факторов и неблагоприятных влияний внешней среды (агрессивность среды, попеременное замораживание и оттаивание и т. п.).

Расчет по предельным состояниям второй группы выполняют, чтобы предотвратить следующие явления:

o образование чрезмерного и продолжительного раскрытия трещин (если по условиям эксплуатации они допустимы);

o чрезмерные перемещения (прогибы, углы поворота, углы перекоса и амплитуды колебаний).

Расчет по предельным состояниям конструкции в целом, а также отдельных ее элементов или частей выполняют для всех этапов: изготовления, транспортирования, монтажа и эксплуатации. При этом расчетные схемы должны отвечать принятым конструктивным решениям и каждому из перечисленных этапов.

15. Колонны одноэтажных промышленных зданий

КЛАССИФИКАЦИЯ КОЛОНН И ОБЛАСТЬ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ.

Колонны одноэтажных зданий могут быть классифицированы в зависимости от характера изменения поперечного сечения по длине, характера конструкции, видa соединений заводских элементов и конструктивной схемы. Колонны бывают с постоянным сечением и с переменным — ступенчатые. Колонны с постоянным сечением рекомендуется применять в зданиях без мостовых кранов, в зданиях с кранами грузоподъемностью до 10 т включительно (с опиранием подкрановых балок на консоли колонн), для отдельных ветвей колонн раздельного типа, во всех случаях, когда колонны могут быть выполнены из одного прокатного профиля, и для рабочих площадок. В остальных случаях, как правило, применяются ступенчатые колонны.

По характеру конструкции различают колонны сплошные, имеющие сплошную стенку между поясами, и сквозные, в которых пояса ветвей соединены друг с другом решеткой или планками. Сплошные колонны рекомендуется применять при центральном сжатии или при очень малых эксцентрицитетах продольной силы в случаях, когда площадь сечения стенки может быть достаточно полно использована для работы на эту силу, а также при любых силовых воздействиях, когда высота сечений колонн ограничена (порядка 600—800 мм). В остальных случаях рекомендуется проектировать сквозные колонны, которые более экономичны по затрате металла, однако трудоемкость их изготовления несколько больше, чем сплошных, в особенности при применении автоматической сварки. Широкое применение имеют также колонны смешанного типа, в которых верхние (надкрановые) участки, вследствие ограниченных габаритов, выполняются сплошными, а нижние — сквозными. К колоннам такого типа относится большинство ступенчатых колонн одноэтажных промышленных зданий.

Колонны средних рядов зданий и сооружений условно могут быть отнесены к внецентренно сжатым железобетонным элементам со случайным эксцентриситетом. Поэтому:

- рекомендуемые сечения для сжатых (со случайным эксцентриситетом) элементов – симметричные (квадратные, круглые) при минимальных размерах 200 мм для жилых (общественных) зданий и 300 мм – промышленных;

- сечение колонн целесообразно принимать с таким расчетом, чтобы их гибкость  ;

;

- рекомендуемые классы

бетона – не ниже В15;

рабочей арматуры – А300, A400;

поперечной – А240, В500.

- минимальный диаметр стержней продольной арматуры принимается равным 12 мм, а поперечной – по условиям свариваемости для сварных каркасов (Прил. 3) и не менее 5 мм (0,25 d) – в вязанных;

- максимальный диаметр продольных стержней сжатых элементов зависит от вида и класса бетона (см. п. 8.3.4 [2]);

- минимальный коэффициент армирования должен соответствовать требованиям п. 8.3.4 [2], максимальный – μ max ≤ 0,03;

- шаг хомутов не должен превышать 15 d и быть не более 500 (условие обеспечения устойчивости сжатой продольной арматуры);

Примечание: если μ > 3 %, то шаг хомутов принимается менее 10 d и менее 300 мм;

- размещение арматуры в сечении и установка конструктивной продольной и поперечной арматуры должны выполняться с учетом требований п.п. 8.3.4 и 8.3.9 [2] (см. также рис. 6.1).

|

| |

|

| |

|

| |

Рисунок 6.1 – Армирование поперечного сечения колонн

а, б – сварными каркасами, в – ж – вязаными каркасами; 1 – соединительный стержень; 2 – каркас; 3 – одиночный хомут; 4 – двойной хомут; 5 – дополнительный стержень; 6 – шпилька; 7 – дополнительные стержни диаметром Æ 12 – 16 мм

2015-05-13

2015-05-13 4255

4255