Гавра, Д.П. основы теории коммуникации / Д.П. Гавра. – СПб.: Питер, 2011. – 288 с.

Коммуникативная личность (в узком смысле) – устойчивая система социальнозначимых свойств и качеств, характеризующих индивида как субъекта социальной коммуникации (социального актора).

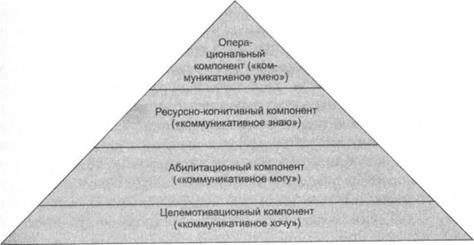

Трансакционная модель коммуникативной личности

Коммуникативная личность, как и личность в целом, складывается из двух подсистем — внутренней (мира подсознания и сознания) и внешней — мира коммуникативного поведения.

Ядром коммуникативной личности является ее внутренняя подсистема, детерминирующая коммуникативное поведение, способное реализовываться как через выполнение функций коммуникатора, так и реципиента.

Внутренняя подсистема коммуникативной личности складывается из следующих составляющих:

• целемотивационный компонент — цели и мотивы личности как субъекта коммуникации («коммуникативное хочу»);

• абилитационный компонент — коммуникационные возможности индивида и коммуникативные способности личности, определяемые ее физическим и психическим состоянием («коммуникативное могу»);

|

|

|

• когнитивный компонент (или ресурсно-когнитивный компонент) — знания, освоенная информация (освоенный информационный ресурс), обеспечивающие потенциальные характеристики качества функционирования личности как коммуникативного актора («коммуникативное знаю»);

• операциональный (или инструментальный; от английского «operational» — «практический, действующий, готовый к работе») компонент — коммуникативные навыки личности и ее умения пользоваться когнитивными и прагматическими ресурсами для осуществления.коммуникации («коммуникативное умею»).

В целом внутренняя структура коммуникативной личности может быть представлена как некоторая многослойная сфера, каждый из последующих слоев которой надстраивается над внутренними глубинными слоями. Ядро этой сферы составляет целемотивационный компонент.

Коммуникация как вид социального взаимодействия, таким образом, функционирует на уровне реализации инструментальных целей личности. В результате наиболее общими целями коммуникативной личности, определяющими мотивы вступления ее в коммуникацию являются:

• ориентация во внешней среде;

• контроль среды;

• адаптация к среде;

• управление внешней средой.

Личность в конкретной ситуации становится коммуникативной личностью в том случае, когда имеющаяся у нее актуализированная потребность может быть удовлетворена не прямо, а опосредованно, через коммуникативное действие. Таким образом возникает коммуникативная потребность — потребность в коммуникативном действии как способе удовлетворения некоторой базовой потребности субъекта. Уточняя дефиницию А. Соколова, представляющуюся нечеткой из-за отождествления понятий «состояние» и «содержание» сознания[1], определим коммуникативную потребность как реакцию психики субъекта на несоответствие между своим наличным и комфортным состоянием, направленную на преодоление этого несоответствия через осмысленное информационное взаимодействие с психиками других субъектов.

|

|

|

Абилитационный компонент коммуникативной личности (от английского «ability» — «способность, возможность сделать что-либо») составляют коммуникативные возможности и способности личности.

Структурно абилитационный компонент состоит из достаточно широкого круга элементов, наиболее важными из которых являются:

· перцептивность — способность перцепторной системы (органов чувств для индивидуального субъекта) субъекта воспринимать

сигналы внешней среды;

· рефлективность - способность реагировать на стимулы внешней среды, в том числе на партнера по коммуникации;

· скорость реагирования на стимулы внешней среды, в том числе на партнера по коммуникации;

· внимательность, способность концентрировать внимание;

· кратковременная и долговременная память;

· способность к обработке массивов информации различного объема;

· способность к эмпатии;

· обаяние — способность вызывать позитивные эмоции у партнера по коммуникации;

· способность к интроспекции и коммуникативная рефлексивность — способность к наблюдению за своим коммуникативным поведением и к его анализу;

· врожденные и приобретенные психологические качества, связанные со способностью к коммуникации, — темперамент, агрессивность, экстравертность/интравертность и др.

Ресурсно-когнитивный компонент коммуникативной личности («коммуникативное знаю») — это освоенный личностью информационный ресурс в области организации и осуществления коммуникации, ее знания, обеспечивающие диапазон возможностей функционирования как коммуникативного актора.

Данный компонент составляют знания, полученные субъектом в ходе обучения, образования и самообразования. В структуру ресурсно-когнитивной составляющей входят:

• знание правил кодирования, кодов и кодовых систем, обеспечивающих адекватное кодирование и декодирование информации в ходе коммуникативного взаимодействия;

•

знание правил согласования знаков, ведущих к образованию текстов;

• знание норм и правил применения тех или иных знаков и знаковых систем в различных коммуникативных ситуациях;

• знание основных элементов культуры/субкультуры социума или каких-либо его частей, в пределах которых осуществляется взаимодействие, в том числе норм, ценностей, верований, стереотипов, предрассудков и т. п. для определения характера и прагматических параметров коммуникативной ситуации;

• знание характеристик основных канатов коммуникации, по которым может передаваться сообщение;

• знание критериев и методов оценки собственной коммуникативной компетентности, коммуникативных характеристик и коммуникативной компетентности партнеров по коммуникации.

Следует понимать, что названные составляющие ресурсно-когнитивного компонента коммуникативной личности у конкретного субъекта коммуникации могут быть выражены по-разному, а некоторые, в силу пробелов в образовании или иных причин, отсутствовать вообще.

Операциональный (от английского operational — «практический, действующий, готовый к работе») компонент коммуникативной личности («коммуникативное умею») составляют ее практические коммуникативные навыки и умения, связанные с качеством воплощения абилитационного и когнитивного компонентов в реальных ситуациях субъект-субъектного информационного взаимодействия. По существу, «коммуникативное умею» означает умение субъекта пользоваться своими возможностями («коммуникативным могу») и знаниями («коммуникативным знаю») для осуществления эффективного взаимодействия с другими субъектами. Операциональный компонент опирается на практический опыт общения, формируется эмпирическим путем и обобщает совокупность коммуникативных практик личности.

|

|

|

Структура операциональной составляющей складывается из следующих элементов:

· умение определять характер и прагматические параметры коммуникативной ситуации для выбора релевантных ей коммуникативных средств;

· практическое владение кодовыми системами вербальной и невербальной коммуникации;

· умение кодировать и декодировать, пользоваться индивидуальным запасом вербальных и невербальных средств для обеспечения эффективной коммуникации;

· умение выстраивать дискурс в соответствии с нормами и правилами, задаваемыми культурным контекстом коммуникации;

· умение варьировать коммуникативные средства в процессе взаимодействия в зависимости от динамики коммуникативной ситуации;

· умение выбирать каналы коммуникации, адекватные цели коммуникатора и релевантные ситуации взаимодействия;

· умение наблюдать за своим коммуникативным поведением и оценивать его (навыки коммуникативной интроспекции и рефлексии);

· умение оценивать коммуникативные практики и коммуникативную компетентность партнера по общению;

· умение идентифицировать коммуникативные шумы и барьеры коммуникации, выстраивать стратегии и тактики их преодоления либо уменьшения их влияния на качество взаимодействия.

В результате трансакционная модель коммуникативной личности может быть представлена в следующем виде:

2015-06-26

2015-06-26 6341

6341