Pефлекс (от лат. "рефлексус" - отражение) - реакция организма на изменения внешней или внутренней среды, осуществляемая при посредстве центральной нервной системы в ответ на раздражение рецепторов.

Рефлексы проявляются в возникновении или прекращении какой-либо деятельности организма: в сокращении или расслаблении мышц, в секреции или прекращении секреции желез, в сужении или расширении сосудов и т. п.

Благодаря рефлекторной деятельности организм способен быстро реагировать на различные изменения внешней среды или своего внутреннего состояния и приспособляться к этим изменениям. У позвоночных животных значение рефлекторной функции центральной нервной системы настолько велико, что даже частичное выпадение ее (при оперативном удалении отдельных участков нервной системы или при заболеваниях ее) часто ведет к глубокой инвалидности и невозможности осуществлять необходимые жизненные функции без постоянного тщательного ухода.

Значение рефлекторной деятельности центральной нервной системы в полной мере было раскрыто классическими трудами И. М. Сеченова и И. П. Павлова. И. М. Сеченов еще в 1862 г. в своем составившем эпоху труде "Рефлексы головного мозга" утверждал: "Все акты сознательной и бессознательной жизни по способу происхождения суть рефлексы".

|

|

|

Виды рефлексов

Все рефлекторные акты целостного организма разделяют на безусловные и условные рефлексы.

Безусловные рефлексы передаются по наследству, они присущи каждому биологическому виду; их дуги формируются к моменту рождения и в норме сохраняются в течение всей жизни. Однако они могут изменяться под влиянием болезни.

Условные рефлексы возникают при индивидуальном развитии и накоплении новых навыков. Выработка новых временных связей зависит от изменяющихся условий среды. Условные рефлексы формируются на основе безусловных и с участием высших отделов головного мозга.

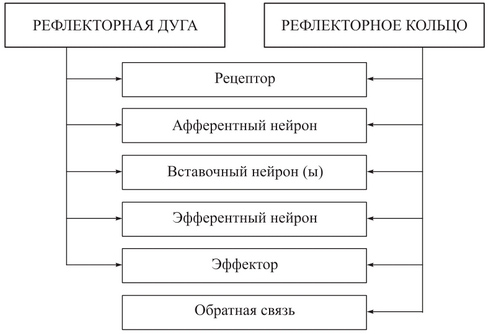

Любой рефлекс в организме осуществляется при помощи рефлекторной дуги.

Рефлекторная дуга - это путь, по которому раздражение (сигнал) от рецептора проходит к исполнительному органу. Структурную основу рефлекторной дуги образуют нейронные цепи, состоящие из рецепторных, вставочных и эффекторных нейронов. Именно эти нейроны и их отростки образуют путь, по которому нервные импульсы от рецептора передаются исполнительному органу при осуществлении любого рефлекса.

В периферической нервной системе различают рефлекторные дуги (нейронные цепи)

соматической нервной системы, иннервирующие скелетную иускулатуру

вегетативной нервной системы, иннервирующие внутренние органы: сердце, желудок, кишечник, почки, печень и т.д.

|

|

|

Рефлекторная дуга состоит из пяти отделов:

рецепторов, воспринимающих раздражение и отвечающих на него возбуждением. Рецепторами могут быть окончания длинных отростков центростремительных нервов или различной формы микроскопические тельца из эпителиальных клеток, на которых оканчиваются отростки нейронов. Рецепторы расположены в коже, во всех внутренних органах, скопления рецепторов образуют органы чувств (глаз, ухо и т. д.).

чувствительного (центростремительного, афферентного) нервного волокна, передающего возбуждение к центру; нейрон, имеющий данное волокно, также называется чувствительным. Тела чувствительных нейронов находятся за пределами центральной нервной системы - в нервных узлах вдоль спинного мозга и возле головного мозга.

Простейшую рефлекторную дугу можно схематически представить как образованную всего двумя нейронами: рецепторным и эффекторным, между которыми имеется один синапс. Такую рефлекторную дугу называют двунейронной и моносинаптической. Моносинаптические рефлекторные дуги встречаются весьма редко. Примером их может служить дуга миотатического рефлекса.

В большинстве случаев рефлекторные дуги включают не два, а большее число нейронов: рецепторный, один или несколько вставочных и эффекторный. Такие рефлекторные дуги называют многонейронными и полисинаптическими. Примером полисинаптической рефлекторной дуги является рефлекс отдергивания конечности в ответ на болевое раздражение.

Рефлекторная дуга соматической нервной системы на пути от ЦНС к скелетной мышце нигде не прерывается в отличии от рефлекторной дуги вегетативной нервной системы, которая на пути от ЦНС к иннервируемому органу обязательно прерывается с образованием синапса - вегетативного ганглия.

Для осуществления любого рефлекса необходима целостность всех звеньев рефлекторной дуги. Нарушение хотя бы одного из них ведет к исчезновению рефлекса.

Схема реализации рефлекса

В ответ на раздражение рецептора нервная ткань приходит в состояние возбуждения, которое представляет собой нервный процесс, вызывающий или усиливающий деятельность органа. В основе возбуждения лежит изменение концентрации анионов и катионов по обе стороны мембраны отростков нервной клетки, что приводит к изменению электрического потенциала на мембране клетки.

В двухнейронной рефлекторной дуге (первый нейрон - клетка спинно-мозгового ганглия, второй нейрон - двигательный нейрон [мотонейрон] переднего рога спинного мозга) дендрит клетки спинно-мозгового ганглия имеет значительную длину, он следует на периферию в составе чувствительных волокон нервных стволов. Заканчивается дендрит особым приспособлением для восприятия раздражения - рецептором.

Возбуждение от рецептора по нервному волокну центростремительно (центрипетально) передается в спинно-мозговой ганглий. Аксон нейрона спинномозгового ганглия входит в состав заднего (чувствительного) корешка; это волокно доходит до мотонейрона переднего рога и с помощью синапса, в котором передача сигнала происходит при помощи химического вещества - медиатора, устанавливает контакт с телом мотонейрона или с одним из ее дендритов. Аксон этого мотонейрона входит в состав переднего (двигательного) корешка, по которому центробежно (центрифугально) сигнал поступает к исполнительному органу, где соответствующий двигательный нерв заканчивается двигательной бляшкой в мышце. В результате происходит сокращение мышцы.

В основе функционирования нервной системы лежит рефлекторный принцип, или осуществление рефлекторных реакций.

Рефлексом называют стереотипную ответную реакцию организма на действие раздражителя, осуществляющуюся при участии центральной нервной системы.

|

|

|

Из этого определения вытекает, что не все ответные реакции можно относить к рефлекторным. Например, каждая клетка, обладая раздражимостью, способна отвечать на действие раздражителей изменением метаболизма. Но эту реакцию мы не назовем рефлекторной. Рефлекторные реакции возникли у живых организмов, располагающих нервной системой, и осуществляются при участии нейронной цепи, получившей название рефлекторной дуги.

Элементы рефлекторной дуги

Рефлекторная дуга включает пять звеньев.

Начальным звеном является сенсорный рецептор, образованный нервным окончанием чувствительного нейрона или чувствительной клеткой сенсоэпителиального происхождения.

В состав дуги кроме рецептора входят: афферентный (чувствительный, центростремительный) нейрон, ассоциативный (или вставочный) нейрон, эфферентный (двигательный, центробежный) нейрон и эффектор.

Эффектором могут быть мышца, на волокнах которой заканчивается синапсом аксон эфферентного нейрона, экзо- или эндокринная железа, иннервируемые эфферентным нейроном. Вставочных нейронов может быть один или много или ни одного. Эфферентный и вставочный нейроны обычно располагаются в нервных центрах.

2018-02-14

2018-02-14 15175

15175