Современное развитие общества все больше акцентирует внимание к человеку, среде его обитания. Являясь уникальным существом, человек представляет собой вполне определенную целостность, признаваемую представителями многих наук.

Одной из наук, исследующей человека в социальной среде его обитания, является социальная педагогика. Под ней понимается теория и практическая деятельность институтов, профессионально подготовленных специалистов по целенаправленному социальному развитию человека как личности, и, прежде всего, с особыми нуждами, восстановлению, стимулированию процесса его социализации, ресоциализации, направленные на обеспечение наиболее полной самореализации индивидуальных возможностей этого человека в социуме педагогическими средствами.

Объектом социальной педагогики выступает человек в процессе его социализации, самосовершенствования, самореализации в конкретном социуме, а предметом - педагогические отношения, складывающиеся в социальной среде между людьми, объектом и субъектом, возможности педагогического влияния на них (управления ими). Основное предназначение социальной педагогики (цель) - обеспечение оптимальных условий для самореализации человека с его индивидуальными особенностями, возможностями в среде обитания педагогическими средствами.

Содержание социальной педагогики определяется ее функциями. К ним относят общепедагогические (воспитание, развитие, обучение, подготовка и др.) и специфические функции, связанные с решением задач, обусловленных: индивидуальными нуждами, особенностями развития, воспитания и потребностями конкретного человека на различных этапах его возрастного развития. Специфические функции социальной педагогики можно объединить в группы социально-исследовательские, социально-преобразовательные и социально-образовательные.

Определяя содержание, они диктуют необходимость выделения в социальной педагогике соответствующих основных ее компонентов:

практического (социальная педагогика как практика);

теоретического (социальная педагогика как наука);

образовательного (социальная педагогика как образовательный комплекс).

Каждый из них имеет свой предмет, объект, цель, задачи, функции. Взаимосвязь основных компонентов, раскрывающих содержание и структуру социальной педагогики в целом, представлена на схеме 1.

Табл.1 Структура социальной педагогики

| Теоретический компонент (как наука) | Практический компонент (как практика) |

| Научно-познавательная деятельность | Научно-преобразовательная деятельность |

| Исследовательские функции | Преобразовательные функции |

| Диагностическая. | Диагностическая. Прогностическая. Образовательная. |

| Прогностическая. Аналитическая. Описательная. | Адаптационная. Коррективная. Мобилизующая. |

| Объяснительная. | Контрольная. |

| Интегрирующая. | Реабилитационная. |

| Профилактическая (защитно-профилактическая) | |

| Образовательные функции | |

| Формирования: системы знаний; системы эмоционально-ценностного отношения. Самообразования. | Развития: системы навыков и умения; профессионально-важных качеств; передачи системы опыта и др. Самосовершенствования. |

| Научно-образовательная деятельность | |

| Образовательный компонент (как образовательный комплекс) |

Социальная педагогика как практика. Она отражает многообразие практической деятельности специалистов в социальной сфере педагогическими средствами. Как практика социальная педагогика имеет своим объектом конкретного человека во взаимосвязи его с социальной средой (средой обитания), а предметом - социально-педагогическую деятельность субъектов и институтов по достижению конкретных социально-педагогических целей, способствующих наиболее полной социализации человека, его целесообразного взаимодействия с социальной средой. Ее целью выступает гармонизация этого взаимодействия, всей совокупности взаимоотношений, позволяющая обеспечить наиболее полную самореализацию человека и развитие его как личности в реальных условиях среды.

Такая гармонизация осуществляется по направлениям:

а) целенаправленная педагогизация социальной среды в интересах социализации, ресоциализации обитаемого в ней человека, группы;

б) воздействие (взаимодействие) с самим человеком с учетом его потребностей, возможностей, интересов.

в) педагогизация среды и воздействие на человека в интересах создания для него наиболее оптимальных условий самореализации.

По мнению специалистов, социальная педагогика как практика реализует следующие функции:

- диагностическая - оценка социально-педагогических факторов социума, протекающих в нем процессов, условий жизнедеятельности и обитания человека; уровня социально выраженных его особенностей;

- прогностическая - социально-педагогическое прогнозирование протекания социальных процессов среды; проявление в ней человека, его индивидуальности, а также возможностей целесообразного влияния на них (среду и человека);

- образовательная - подготовка (переподготовка) человека как специалиста, с учетом его интересов, желаний, индивидуальных возможностей и потребностей среды;

- адаптационная - приспособление человека к среде или среды к человеку, с учетом его индивидуальности;

- коррективная - с учетом индивидуальности человека и социально-психологических потребностей среды;

- мобилизующая - включение человека в общую деятельность (в разные ее виды); активизация его индивидуальных возможностей как члена конкретного социума на жизнь, на самореализацию;

- контрольная - оценка и контроль социального поведения, стимулирование положительного самовыражения, предупреждение негативных социальных действий, которые оказываются на человека его окружением, референтной группой;

- реабилитационная - снятие стресса, разрядка, разгрузка, восстановление духовных и физических сил, накопление положительных эмоций и пр.;

- профилактическая (защитно-профилактическая) - защита личности от среды в ее агрессивных проявлениях (и наоборот).

В своей совокупности изложенные функции объединяются в группу социально-преобразовательных функций социальной педагогики.

Задачами социальной педагогики как практики выступают: адаптация; реабилитация; компенсация; профилактика; коррекция; социальная стабилизация; социальная защита; социальное обеспечение; социальный контроль; социальная пропаганда и др.

Деятельность социального педагога осуществляется, как правило, методами общей педагогики (воспитания и обучения) - убеждением, научением, побуждением, поддержкой и др., что является отражением общепедагогических функций в социальной педагогике; ее собственными методами (уточнение которых является одной лэ актуальных задач науки).

Специальные исследования и практика убедительно показывают, что социальная педагогика реализуется через различные технологии, в зависимости от сферы применения, целей и решаемых задач. Под технологией социальной педагогики понимается общая совокупность и последовательность операций деятельности социального педагога по отношению к конкретному объекту, обеспечивающей оптимальный вариант достижения определенной социально-педагогической цели. В каждой сфере она конкретизируется, уточняется, наполняется своим содержанием в соответствии с предметной областью социально-педагогической деятельности.

Социальная педагогика как наука. Она включает специальные педагогические теории, объект, предмет, понятийно-категориальный аппарат и отражает научно-познавательную деятельность людей, исследующих социально-педагогические проблемы.

Объектом ее выступает социально-педагогическая деятельность субъектов и институтов по достижению конкретных социально-педагогических целей, способствующих наиболее полной социализации человека, его целесообразного взаимодействия с социальной средой (т.е. предмет социальной педагогики как практики. Это обусловлено тем, что наука no-преимуществу отражает процессы практики).

Предметом социальной педагогики как науки являются закономерности, противоречия, принципы и методы социализации человека с учетом его индивидуальных особенностей (в том числе с особыми нуждами). Ее цель направлена на повышение научной обоснованности, качества и эффективности социально-педагогической практики и образовательного комплекса.

Содержание социальной педагогики как науки определяется ее функциями, к основным из которых относятся: диагностическая, прогностическая, аналитическая, описательная, объяснительная, интегрирующая (в своей совокупности они объединены в группу познавательных, исследовательских функций).

З адачи социальной педагогики как науки можно условно объединить в основные группы:

исследование отечественного опыта социально-педагогической деятельности в социуме,

анализ и оценка зарубежного опыта социально-педагогической деятельности кадров, организаций и институтов, его адаптация к условиям регионов и страны в целом;

развитие социальной педагогики как научной дисциплины;

теоретическое обоснование образовательного комплекса для подготовки кадров социальной сферы.

Будучи частью общепедагогической науки, социальная педагогика использует ее понятийный инструментарий, ее основные принципы и методы в целях организации и проведения научных исследований, обеспечения практической реализации. Вместе с тем, ее собственная специфика обусловливает высокую значимость методов междисциплинарных компонентов наук, на которые она опирается (которые обусловливает ее функционирование).

Актуальнейшей задачей социальной педагогики является определение своих собственных методов практической деятельности и социально-педагогического исследования.

В общем плане социальная педагогика использует общенаучную технологию (технологию научно-исследовательской деятельности). Но специфика этой отрасли знания обусловливает значительное возрастание в научной деятельности роли социально-педагогического проектирования (в полном его цикле - от постановки задач до реализации проекта) в конкретных типах социума (на федеральном, региональном и местном уровнях).

Как и другие науки социальная педагогика имеет свои методологические основы (в широком смысле слова), к которым следует отнести знания, выполняющие по отношению к социальной педагогике методологическую функцию и используемые ею в качестве ориентиров своего развития. Это - знания, вырабатываемые различными науками: социальной философией; политологией; социологией; социальной психологией; социальным правом; социальной статистикой; социальным управлением; социальной информатикой и т.п.

Социальная педагогика как образовательный комплекс. В нем отражается научно-образовательная деятельность людей социальной сферы.

Она имеет объектом научные и научно-эмпирические знания и практический опыт в области социальной педагогики и механизм их передачи будущим специалистам. В своей совокупности объект представляет научную картину социально-педагогической деятельности во всех ее видах (научно-познавательной, научно-преобразовательной и научно-образовательной). Предметом социальной педагогики как образовательного комплекса является педагогический процесс подготовки специалистов социальной сферы.

Ее целью выступает обеспечение качественной подготовки специалистов социальной сферы с учетом их профессионального предназначения, людей, призванных и способных умело строить свою работу в разнообразных сферах социума и областях жизнедеятельности человека, в том числе: практических социальных работников и социальных педагогов; социальных педагогов-исследователей и теоретиков этой науки; преподавателей социальной работы и социальной педагогики для различных структур образовательного комплекса.

Основными функциями социальной педагогики в этом качестве являются: формирование системы знаний у социальных педагогов и социальных работников в соответствии с содержанием их подготовки; развитие системы навыков и умений практической работы в зависимости от специализации, сферы деятельности; формирование системы эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру, своей деятельности, другим людям и самому себе; развитие профессионально-важных педагогических и нравственных качеств, необходимых специалисту для работы в социуме; передача отечественной и зарубежной систем опыта, накопленного в социальной работе, социальной педагогике, а также в других отраслях гуманитарного и обществоведческого знания; самообразования; самосовершенствования.

По другим основаниям эти функции могут быть названы по иному, например: организационно-управленческая (создание инфраструктуры профессиональной подготовки специалистов социальной сферы); научение (формирование системы знаний социального педагога в зависимости от его назначения, содержания и сферы деятельности); подготовка (создание условий для овладения навыками и умениями практической деятельности по профессиональному предназначению), развитие (формирование профессионально важных качеств, необходимых социальному педагогу для эффективной деятельности); обобщение и передача системы опыта (способов) репродуктивной и продуктивной (творческой) социально-педагогической деятельности; коммуникативная (формирование системы эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру, человеку и социуму) и др.

Задачи образовательного комплекса определяются необходимостью обеспечения качества подготовки специалистов социальной сферы по профессиональному предназначению. К основным из них относятся:

· разработка модели специалиста по профессиональному предназначению и квалификационных требований к нему (практических социальных педагогов, социальных педагогов-исследователей, преподавателей социально-педагогического профиля);

· создание системы предметного обучения специалиста конкретной сферы социально-педагогический деятельности в установленные сроки в соответствии с социальным заказом;

· отбор и формирование содержания учебных дисциплин профессиональной подготовки специалистов;

· совершенствование общей организации обучения в теоретическом и практическом планах, включающую довузовскую, вузовскую, послевузовскую, а также повышение квалификации и переподготовку;

· комплектование педагогических кадров для различного уровня профессиональной подготовки специалистов, а также научных кадров - исследователей социальной сферы;

· разработка специальной, учебной и методической литературы для специалистов социальной сферы и учебно-образовательных учреждений и др.

Содержательный образовательный компонент социальной педагогики позволяет создать общую модель подготовки специалиста. В ней условно выделяются следующие модули: методологический, общенаучный; теоретический; специализированный; практический. Каждый из них имеет свое содержание, обусловленное видом предстоящей деятельности, специализацией, квалификацией, сферой приложения сил и т.д.

Содержание модулей подготовки обусловливается типами специалистов: социальный педагог-исследователь; социальный педагог - практический работник (полифункционального назначения: от социального политика до работника сферы социального обслуживания населения); социальный педагог-преподаватель, а также областью практического предназначения специалиста: по возрасту (дошкольники, подростки, взрослые люди); по педагогической коррекции; по превентивной педагогической деятельности и пр.

Образовательный комплекс реализуется через соответствующие технологии подготовки специалистов, технологии обучения.

Таково содержание основных компонентов социальной педагогики. Следует различать педагогическую деятельность в социальной среде и социально-педагогическую деятельность.

Педагогическая деятельность в социальной среде свидетельствует о ее педагогической направленности и месте ее практической реализации (в данной социальной среде). Она не всегда выражает социально-педагогический характер. Речь чаще всего идет о воспитании, обучении, развитии конкретного человека, представителя данной среды.

Выражение «социально-педагогическая деятельность» говорит о ее социальной направленности. Это педагогическая деятельность по отношению к конкретному человеку, группе, социальной среде в интересах достижения социально-педагогических целей. Такая деятельность носит непосредственный характер - прямое воздействие на человека, группу (взаимодействие с ними); опосредованный - использование воспитательных (стимулирующих, побуждающих, предупреждающих и пр.) возможностей среды, целенаправленное создание (преобразование) педагогической ситуации среды в интересах достижения конкретных социально-педагогических целей.

Как правило, социальный педагог старается использовать возможности и непосредственного, и опосредованного взаимодействия с объектом социально-педагогической деятельности.

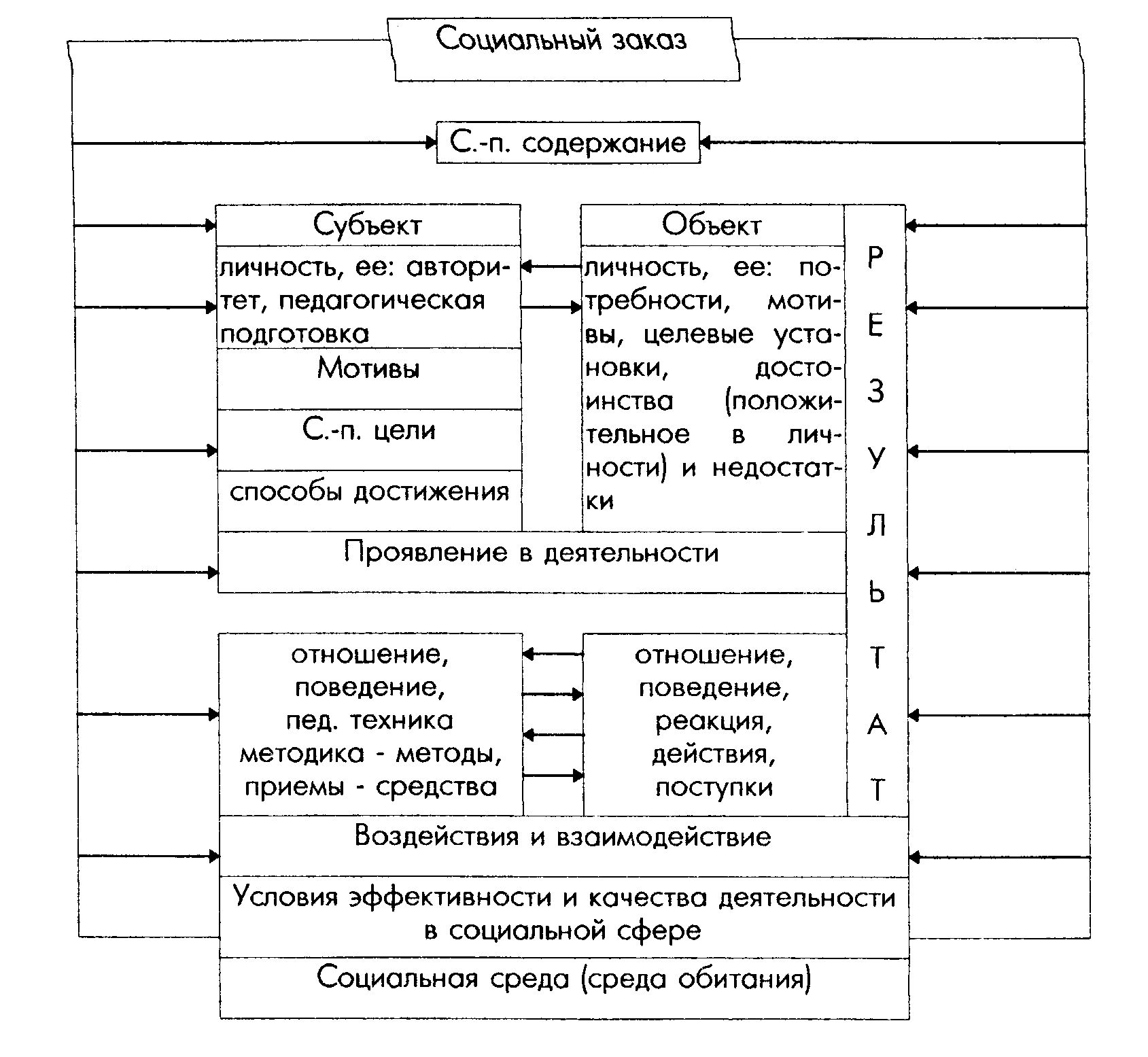

Несмотря на их различия между собой (практическая, теоретическая, образовательная), социально-педагогическая деятельность имеет свою специфику, которую условно можно представить на схеме 2.

Схема 2. Структура социально-педагогической деятельности

Социально-педагогическая деятельность - есть проявление субъекта, реального человека со всеми его достоинствами и недостатками во взаимодействии с другим человеком - объектом также со всеми присущими ему достоинствами и недостатками. В процессе социально-педагогической деятельности и субъект, и объект активны. Другими словами, в социально-педагогической деятельности имеет место взаимодействие реальных людей (личностей) со всеми присущими им достоинствами и недостатками, потребностями, интересами, мотивами, целями, особенностями развития и воспитания.

Их взаимодействия осуществляется в реальных условиях среды, которая своеобразно воздействует на участников и результаты их деятельности: стимулирует или тормозит ее действенность. Социальный педагог (субъект) определяет, что он хочет добиться (цель своей деятельности), как этого достичь (способы достижения) и практически реализует задуманное посредством непосредственного или опосредованного воздействия на объект (взаимодействие с ним).

Опосредованный характер воздействия осуществляются через среду обитания (непосредственного окружения) объекта. В свою очередь объект как-то относится к воздействию, производит какие-либо адекватные действия, реакции, изменения действий и пр. Активность объекта может носить позитивный, нейтральный - стремление показать свое безразличие и даже негативный, агрессивный характер.

Следует отметить, что результат социально-педагогической деятельности бывает самым разнообразным. В частности, это проявляется в серьезных положительных изменениях у объекта воздействия, небольших подвижках, а иногда и ярко выраженных негативных реакциях или действиях. Определенный отпечаток социально-педагогическая деятельность накладывает и на субъект. Он утверждается в своих возможностях, получает определенное удовлетворение, либо у него появляются сомнения, разочарования, а иногда и потеря уверенности в свои способности достигать социально-педагогические цели.

Результат педагогической деятельности в социальной среде не носит скачкообразный характера. Как показывают специальные исследования, такая деятельность способствует постепенному, порой противоречивому изменению в объекте и не всегда соответствует прогнозу. Достигается планируемый результат заинтересованностью (мотивацией), целенаправленностью деятельности социального педагога, его мастерством, отношением к делу, субъекту, упорным и настойчивым трудом, постепенно. Он зависит также от особенностей субъекта, его заинтересованности, отношения к педагогической деятельности, активности и времени участия в ней.

Таким образом, социальная педагогика представляет собой сложное полифункциональное явление в жизни и деятельности человеческого сообщества. Как практика она отражает научно-преобразовательную деятельность субъектов (субъект-субъектов и субъект-объектов) в социуме и представляет собой педагогику социальной работы, ее педагогический компонент.

Как наука она является частью общей педагогической науки, изучающей научно-познавательную деятельность субъектов в социальной среде.

Как образовательный комплекс она отражает научно-образовательную деятельность социальных педагогов в различных учреждениях образовательного типа на различных уровнях (допрофессиональном, профессиональном и постпрофессиональном). в совокупности своих компонентов она представляет собой педагогику социума, педагогику социальной среды и отражает потребности в интеграции знаний о человеке, о механизмах и способах его взаимодействия с ней.

Социальная педагогика тесно связана с социальной работой. Социальная работа предусматривает значительный объем решения социально-педагогических проблем человека. Исключительно важным аспектом выступает мобилизация самого человека, активизация его индивидуальных возможностей на самоактивизацию, самореализацию. В этом плане социальная работа использует возможности социальной педагогики: убеждает, внушает, разъясняет, побуждает, активизирует, помогает, показывает пример, настаивает и пр. Главными методами выступают убеждение, внушение. Их назначение заключается в том, чтобы социальному работнику добиться получения союзника в работе с человеком в нем самом, превращение его из объекта в субъект саморазвития, самосовершенствования, самореализации.

Данный факт диктует необходимость специальной социально-педагогической подготовки социального работника. Отсюда и высокие требования к социальному работнику с позиции его социально-педагогической компетенции: не только знать и уметь, но и его способность применять эти (социально-педагогические) знания, навыки и умения в работе с клиентом.

Социальная работа и социальная педагогика призваны способствовать решению социальных проблем человека в реальных условиях среды своими, специфическими методами. Однако чаще всего социальные проблемы человека носят комплексный характер и требуются усилия нескольких специалистов различных направлений: социального работника, социального педагога, социального психолога, правоведа, медицинского работника и других.

Изложенное свидетельствует о том, что специалисту социальной сферы (социальному работнику и социальному педагогу) требуются знания из различных областей, позволяющие ему на начальном этапе провести диагностику, общую консультацию и, главное, определить, какие специалисты нужны в первую очередь для квалифицированного решения социальной проблемы (социальных проблем) конкретного человека.

2015-04-30

2015-04-30 2346

2346