1. При изучении темы, прежде всего, необходимо усвоить принцип действия генератора и двигателя постоянного тока, предварительно повторив из курса физики закон электромагнитной индукции (ЭМИ) и закон электромагнитной силы (ЭМС) – закон Ампера. Следует уяснить принцип обратимости применительно к машине постоянного тока, обратив внимание на роль противодействующего и вращающего моментов, напряжения и ЭДС машины.

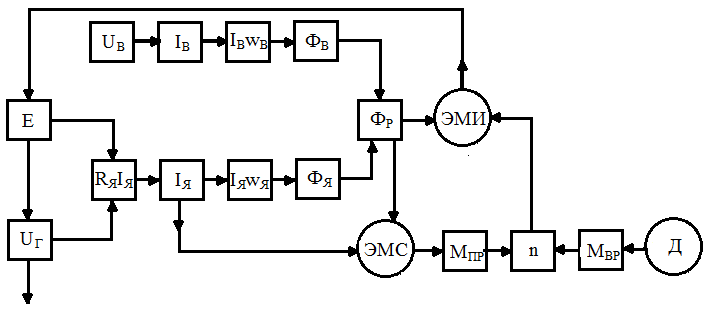

2. Принцип работы генератора постоянного тока целесообразно пояснить с помощью условно-логической схемы, представленной на рисунке 2.1.

Рисунок 2.1

Первичный двигатель Д развивает вращающий момент МВР, вращая ротор генератора с частотой n. Если в обмотке возбуждения подведено напряжение UВ, то возникает ток IВ, создающий МДС IВwВ. МДС IВwВ возбуждает в машине магнитный поток возбуждения ФВ. При вращении проводников якоря в магнитном поле машины в них по закону электромагнитной индукции (ЭМИ) наводится ЭДС Е, под действием которой по цепи якоря и нагрузке, если она замкнута, начнет проходить ток, создающий в якоре падение напряжения RЯIЯ. Величины Е, UГ и RЯIЯ связаны соотношением UГ = Е –RЯIЯ. Ток якоря создает МДС IЯwЯ, которая вызывает появление в генераторе магнитного потока реакции якоря ФЯ. Результирующий магнитный поток  Р =

Р =  В +

В +  Я. В соответствии с законом электромагнитной силы (ЭМС) взаимодействие тока IЯ и магнитного потока ФР создает силу и противодействующий момент МПР. В установившемся режиме МВР = МПР.

Я. В соответствии с законом электромагнитной силы (ЭМС) взаимодействие тока IЯ и магнитного потока ФР создает силу и противодействующий момент МПР. В установившемся режиме МВР = МПР.

|

|

|

3. Основными величинами, характеризующими работу генератора постоянного тока, являются: вырабатываемая мощность Р = UГI, напряжение на зажимах UГ, ток возбуждения IВ, ток якоря IЯ или ток нагрузки I, частота вращения n (обычно n = const). Зависимость между этими величинами описывается двумя уравнениями:

Уравнением ЭДС:

Е = сЕnФ;

Уравнением электрического состояния цепи якоря

UГ = Е –RЯIЯ.

Последнее уравнение, определяющее напряжение на зажимах генератора, предполагает, что направления ЭДС и тока в якоре генератора совпадают.

4. Важно знать электрические схемы генераторов при различных способах включения обмотки возбуждения и влиянии способа включения на характеристики генератора.

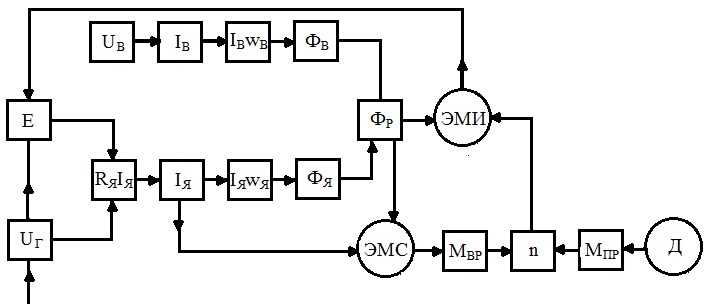

Рисунок 2.2

5. Принцип работы двигателя постоянного тока удобно пояснить с помощью условно-логической схемы, представленной на рисунке 2.2. Если к двигателю подведено напряжение UС, то в цепи возбуждения возникает ток IВ, а в цепи якоря - ток IЯ. Ток возбуждения создает МДС IВwВ, которая возбуждает в машине магнитный поток ФВ. Ток якоря, в свою очередь, возбуждает магнитный поток реакции якоря ФЯ. Результирующий магнитный поток  Р =

Р =  В +

В +  Я. В цепи якоря ток IЯ создает падение напряжения RЯIЯ. В соответствии с законом электромагнитной силы (ЭМС) при взаимодействии тока Iя и магнитного потока ФР создается вращающий момент МВР. В установившемся режиме МВР = МПР. когда проводники якоря пересекают магнитное поле ФР, в них в соответствии с законом электромагнитной индукции (ЭМИ) наводится ЭДС Е, которая направлена против напряжения сети. Величины Е, UГ и RЯIЯ связаны соотношением UГ = Е –RЯIЯ.

Я. В цепи якоря ток IЯ создает падение напряжения RЯIЯ. В соответствии с законом электромагнитной силы (ЭМС) при взаимодействии тока Iя и магнитного потока ФР создается вращающий момент МВР. В установившемся режиме МВР = МПР. когда проводники якоря пересекают магнитное поле ФР, в них в соответствии с законом электромагнитной индукции (ЭМИ) наводится ЭДС Е, которая направлена против напряжения сети. Величины Е, UГ и RЯIЯ связаны соотношением UГ = Е –RЯIЯ.

|

|

|

6. Основные величины, характеризующие двигатели: механическая мощность на валу Р2, напряжение U; потребляемый ток I; ток якоря IЯ; ток возбуждения IВ; частота вращения n, электромагнитный момент МЭМ. Зависимости между этими величинами описываются равенствами:

Электромагнитный момент МЭМ = сМ IЯФ;

Электрического состояния цепи якоря: U = Е + RЯIЯ;

Противо-ЭДС ЕПР = сЕnФ

Моментов МЭМ = МПР + МПОТ + МДИН, где МПР – тормозной момент на валу, создаваемый нагрузкой; МПОТ – момент потерь, создаваемый всеми видами потерь в двигателе; МДИН – динамический момент, создаваемый инерционными силами.

7. Важнейшей для двигателя является механическая характеристика n(М) – зависимость частоты вращения n от момента на валу. Она показывает влияние механической нагрузки на валу двигателя на частоту вращения, что особенно важно знать при выборе и эксплуатации двигателей.

Механические характеристики могут быть естественными и искусственными. Под естественными понимают характеристики, снятые при отсутствии в схеме каких-либо дополнительных сопротивлений, под искусственными – при наличии таких сопротивлений.

8. К пуску двигателя предъявляются два основных требования: обеспечить необходимый для троганья с места и разгона якоря вращающий момент; не допускать при пуске протекания через якорь чрезмерно большого тока, опасного для двигателя. Практически возможны три способа пуска: прямой пуск, пуск при включении реостата в цепь якоря и пуск при понижении напряжения в цепи якоря.

При прямом пуске цепь якоря включается сразу на полное напряжение. Так как в первый момент пуска якорь неподвижен (n = 0), то противо-ЭДС отсутствует (ЕПР = сЕnФ). Тогда пусковой ток якоря IЯ.П. = U/RЯ. Так как RЯ = 0,02+1,10 ОМ, то IЯ.П. = (50÷100)IН, что не допустимо. Поэтому прямой пуск возможен у двигателей малой мощности, где IЯ.П. ≤ (4÷6) IН и разгон двигателя длится не менее 1 с.

При пуске двигателя с пусковым реостатом последний ограничивает пусковой ток якоря. Ту же цепь преследует пуск при пониженном напряжении, но для его осуществления требуется независимый регулируемый источник питания.

9. Характеристики двигателя постоянного тока зависят от схемы включения обмотки возбуждения по отношению к обмотке якоря. Различают двигатели с независимым, параллельным, последовательным и смешанным включением обмотки возбуждения. Все эти схемы надо знать на память.

10. Особое внимание следует обратить на механические свойства двигателей постоянного тока. Только зная эти свойства, можно решить вопрос о пригодности того или иного двигателя постоянного тока для привода определенного механизма. Лишь на основе этих свойств станет понятно, почему для привода металлорежущего станка применяется двигатель параллельного возбуждения, а для привода подъемного механизма – двигатель последовательного возбуждения.

Механические свойства двигателя определяются его механической характеристикой, которая описывается формулой

n = U/сЕФ = МRя/сЕсМФ2.

В зависимости от схемы включения обмотки возбуждения эта формула приобретает тот или иной вид.

11. Двигатель постоянного тока с параллельным возбуждением обладает жесткой механической характеристикой, описываемой уравнением n = nХ – bМ, где b – постоянная величина. Эта формула соответствует допущения, что магнитный поток остается неизменным при разных нагрузках. Однако при увеличении нагрузки вследствие реакции якоря магнитный поток уменьшается. Поэтому механическую характеристику этого двигателя можно считать прямолинейной, если реакцией якоря можно пренебречь ввиду ее малости или если реакция якоря компенсируется.

|

|

|

12. Двигатель последовательного возбуждения обладает мягкой механической характеристикой. Если сделать допущение, что магнитный поток пропорционален току, то уравнение механической характеристики будет иметь вид n = A/  , где А, D – постоянные величины, не зависящие от нагрузки.

, где А, D – постоянные величины, не зависящие от нагрузки.

13. Поскольку двигатель постоянного тока допускает плавное регулирование частоты вращения, возникает вопрос о диапазоне регулирования. Широкий диапазон позволил бы использовать двигатель без применения редуктора, что не только упростило бы передачу, но и улучшило бы работу приводимого механизма. Однако возможность расширения диапазона регулирования ограничена, потому что увеличение частоты вращения приводит к ухудшению условий коммутации, а ее уменьшение вызывает увеличение размеров двигателя и, как следствие, - удорожание. Поэтому обычно nmax/nmin = 2÷3.

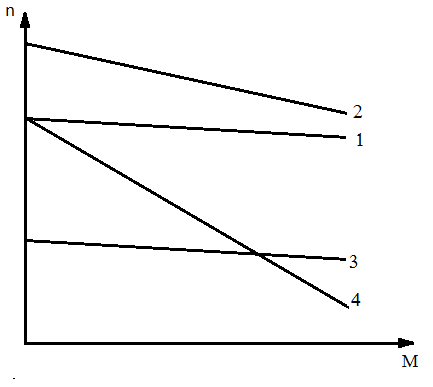

14. Вид механических характеристик двигателя постоянного тока с параллельным возбуждением при различных способах регулирования частоты вращения дан на рисунке 2.3. Здесь 1 – естественная характеристика, 2 – характеристика при включении реостата в цепь обмотки возбуждения, 3 – характеристика при уменьшении напряжения, 4 – характеристика при включении реостата в цепь якоря.

Рисунке 2.3

Контрольные задачи

Задача 2.1. Электродвигатель постоянного тока с параллельным возбуждением характеризуется следующими номинальными величинами: напряжение на зажимах UН; мощность РН; частота вращения якоря nН; КПД ηН. Сопротивление цепи якоря RЯ, сопротивление цепи возбуждения RВ. Определить: а) ток IН, потребляемый электродвигателем из сети при номинальной нагрузке; б) номинальный момент на валу электродвигателя; в) пусковой момент при токе IП = IН (без учета реакции якоря) и соответствующее сопротивление пускового реостата; г) пусковой момент при том же значении пускового тока, но при ошибочном включении пускового реостата; д) частоту вращения якоря при токе якоря, равном номинальному, но при введении в цепь возбуждения добавочного сопротивления, увеличивающего заданное в условии задачи значение RВ на 20%. Начертить схему включения электродвигателя: правильную и ошибочную.

|

|

|

| Номер варианта | Данные к задаче 2.1 | |||||

| UН, В | РН, кВт | nН, об/мин | ηН,% | RЯ, Ом | RВ, Ом | |

| 1,0 | 77,0 | 1,2 | ||||

| 1,5 | 76,0 | 0,8 | ||||

| 2,2 | 80,0 | 0,48 | ||||

| 3,2 | 18,5 | 0,34 | ||||

| 4,5 | 80,0 | 0,23 | ||||

| 6,0 | 82,5 | 0,62 | ||||

| 8,0 | 83,5 | 0,44 | ||||

| 11,0 | 84,0 | 0,31 | ||||

| 14,0 | 86,5 | 0,29 | ||||

| 19,0 | 84,5 | 0,16 |

Указания: 1. При решении задачи воспользоваться данной в таблице процентной зависимостью магнитного потока от тока возбуждения. За 100% приняты соответственно номинальные значения магнитного потока и тока возбуждения. 2. Под ошибочной схемой включения понимают схему, в которой обмотка возбуждения подключена не к напряжению сети. А к якорю (т. е “после” пускового реостата).

| IВ,% | ||||||||

| Ф,% |

Задача 2.2. Электродвигатель постоянного тока с последовательным возбуждением характеризуется следующими номинальными величинами: напряжение на зажимах UН; мощность РН; частота вращения якоря nН; при номинальной нагрузке мощность потерь составляет (в процентах от мощности, потребляемой электродвигателем): в цепи якоря и дополнительных полюсов РЯ = 4%, в обмотке возбуждения РВ = 3% мощность механических и магнитных потерь РМ = 1,5%. Определить: а) ток IН, потребляемый электродвигателем из сети при номинальной нагрузке; б) номинальный момент МН на валу электродвигателя; в) частоту вращения электродвигателя при значениях тока: 0,25; 0,75; 1,25 IН; г) суммарные потери и КПД электродвигателя при тех же значениях тока (принимая, сто мощность механических и магнитных потерь изменяется пропорционально скорости вращения якоря); д) момент на валу двигателя при тех же значениях тока. Построить механическую характеристику электродвигателя.

Указание. Воспользоваться процентной зависимостью Ф(IВ), приведенной в задаче 2.1; учесть, что IВ = IЯ.

| Номер варианта | Данные к задаче 9.2 | ||

| UН, В | РН, кВт | nН, об/мин | |

Задача 1.3. Электродвигатель постоянного тока с параллельным возбуждением выполнен на номинальное напряжение 220В. Данные номинального режима электродвигателя: мощность РН; частота вращения якоря nН; КПД ηН; ток в цепи возбуждения составляет IВ % от номинального тока электродвигателя. Мощность потерь в цепи якоря при номинальной нагрузке составляет 50% от суммарной мощности потерь в электродвигателе. Определить: а) номинальный момент МН на валу электродвигателя; б) ток IН, потребляемый электродвигателем из сети при номинальной нагрузке; в) токи в цепях возбуждения и якоря при номинальной нагрузке; г) сопротивление цепи якоря RЯ, сопротивление цепи возбуждения RВ; д) мощность механических и магнитных потерь (принимая ее независящей от нагрузки); е) суммарную мощность потерь и КПД электродвигателя при значениях тока: 0,25; 0,5; 0,75; и 1,25 IН; ж) момент на валу и частоту вращения якоря при тех же значениях тока. Построить в общей системе координатных осей кривые М(IЯ), n(IЯ), η(IЯ), где IЯ – ток в цепи якоря (соответственно значениям нагрузки, указанным выше).

| Номер варианта | Данные к задаче 1.3 | |||

| РН, кВт | n, об/мин | ηН, % | IВ, % | |

| 2,2 | ||||

| 3,2 | ||||

| 4,5 | ||||

| 83,5 | ||||

| 86,5 | ||||

| 83,7 | ||||

| 85,5 | ||||

| 83,9 | ||||

| 87,2 |

Задача 1.4. генератор постоянного тока с параллельным возбуждением характеризуется следующими номинальными величинами: напряжениеUН; мощность РН. мощность потерь в номинальном режиме в процентах от РН: в цепи якоря РЯ, в цепи возбуждения РВ. Определить: а) номинальный ток нагрузки IН генератора; б) номинальный ток возбуждения IВ; в) номинальный ток якоря IЯ; г) сопротивление в цепи якоря; д) ЭДС якоря при токе якоря, равном номинальному; е) сопротивление цепи возбуждение при токе возбуждения, равном номинальному; ж) сопротивление обмотки возбуждения, равном номинальному; ж) сопротивление обмотки возбуждения, принимая, что при холостом ходе генератора и полностью выведенном реостате в цепи возбуждения ток в этой цепи составляет 1,5 IН; з) значение сопротивление реостата, который должен быть выведен в цепь возбуждения для того, чтобы напряжения U0 на зажимах якоря при холостом ходе стало равным напряжению UН при номинальной нагрузке.

Указание. Воспользоваться зависимостью Е(IВ), данной в задаче 2.1.

| Номер варианта | Данные к задаче 2.4 | |||

| UН, В | РН, кВт | RЯ, % | RВ, % | |

| 7,5 | ||||

| 7,5 | ||||

| 6,5 | ||||

| 5,5 | ||||

| 1,5 | ||||

| 4,5 | 1,5 |

2015-05-26

2015-05-26 2654

2654