Пористостью называют долю пустотного пространства в общем объеме горной породы. Она может быть выражена в процентах или долях единицы.

Различают открытую пористость и закрытую, их сумма представляет собой общую пористость.

Открытая пористость – это доля пустотного пространства соединяющиеся между собой

Закрытая пористость – это доля изолированных пустот в общем объеме пород

Эффективная – это часть открытых пустот соединяющиеся между собой, которое содержит углеводороды.

13) Проницаемость пористой среды – это способность пропускать жидкость или газ при перепаде давления.

Проницаемость горных пород в случае линейной фильтрации определяется по закону Дарси. Согласно которому объемный расход жидкости проходящее сквозь породу при ламинарном движении прямо пропорционально коэффициенту проницаемости, площади поперечного сечения этой породы, перепаду давления, и обратно пропорционально вязкости жидкости и длине пройденного пути

где Q-объемный расход жидкости в м3/с; kпр – коэффициент проницаемости в м2; F – площадь поперечного сечения в м2; m - вязкость флюида в Па×с; L – длина пути в см; (P1-P2) – перепад давления в Па;

Единица коэффициента проницаемости называемая дарси, отвечает проницаемости такой горной породы, через поперечное сечение которой, равное 1см2, при перепаде давления в 1ат на протяжении 1 см в 1 сек проходит 1 см3 жидкости, вязкость которой 1 сп.

Проницаемость пород, служащих коллекторами для нефти, обычно выражают в миллидарси или мкм

Различают абсолютную (общую), эффективную (фазовую) и относительную проницаемость горной породы.

Абсолютная проницаемость характеризует физические свойства породы. Эффективная проницаемость характеризует способность среды пропускать через себя флюиды.

Относительной проницаемостью называется отношение эффективной проницаемости к абсолютной проницаемости.

14) Водонасыщенность – одна из важных характеристик коллекторов. В нефтегазоносных горизонтах в ловушке вода занимает часть пустотного пространства. Водонасыщенность определяется отношением объема пор, занятых водой, к общему объему пор (в процентах (%) или долях единицы).Нефтенасыщенность – это доля объема пор, занятых нефтью, а газонасыщенность – доля объема пор, занятых газом. В сумме они составляют 100%. Водонасыщенность коллектора обычно определяется экспериментально, а нефтенасыщенность – обычно по разностиКн=1–Кв, где Кн и Кв – соответственно коэффициенты нефтенасыщенности и водонасыщенности. Если в коллекторе есть нефть, газ и вода, то сначала определяют водонасыщенность, затем нефтенасыщенность и по разности – газонасыщенность: Кг=1–(Кв+Кн)

ВОДА ОСТАТОЧНАЯ - вода свободная или связанная, локально сохранившаяся в порах коллектора после того, как он был заполнен нефтью и (или) газом. Количество остаточной воды зависит от структурных, текстурных особенностей пород-коллекторов, их минералогического состава, физико-химических свойств самой воды и вытесняющих ее нефти и газа.

Виды остаточной воды, находящейся в пористой среде:1)капиллярно связанная вода в узких капиллярных каналах, где интенсивно проявляются капиллярные силы; 2)адсорбционная вода, удерживаемая молекулярными силами у поверхности твёрдого тела; 3)плёночная вода, покрывающая гидрофильные участки поверхности твёрдой фазы; 4)свободная вода, удерживаемая капиллярными силами в дисперсной структуре

15) Перекрывающие нефтяные и газовые залежи, непроницаемые или плохо проницаемые породы, называются покрышками (флюидоупорами).

Породы-покрышки различаются по характеру распространения и протяженности, по мощности, по литологическим особенностям, по наличию или отсутствию нарушений сплошности, однородности сложения, плотности, проницаемости, минеральному составу.

По литологическому составу флюидоупоры делятся на:

однородные (глинистые, карбонатные, галогенные) – состоят из пород одного литологического состава.

неоднородные:смешанные (песчано-глинистые, глинисто-карбонатные, терригенно-галогенные и др.) – состоят из пород различного литологического состава, не имеющих четко выраженной слоистости. расслоенные – состоят из чередования прослоев различных литологических разностей пород.

16) Природный резервуар - породное тело, коллектор, частично или со всех сторон ограниченное относительно непроницаемыми породами, выступающее как естественное вместилище для нефти, газа и воды. По соотношению коллектора с ограничивающими его непроницаемыми породами выделяются три основных типа резервуаров углеводородов: пластовые, массивные и литологически ограниченные со всех сторон

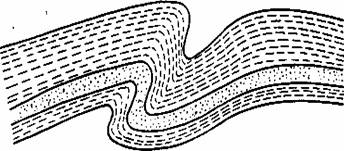

-Пластовый резервуар представляет собой пласт-коллектор, ограниченный на значительной площади в кровле и подошве плохо проницаемыми породами.В пластовом резервуаре существует единая гидродинамическая система, давление в которой закономерно изменяется в зависимости от положения областей питания и разгрузки вод. Жидкость и газ в пластовом резервуаре двигаются по пласту из пониженных участков с высоким давлением в приподнятые участки с меньшим давлением

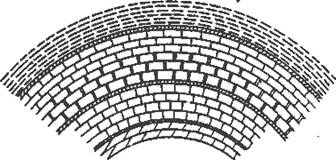

-Массивный природный резервуар представляет собой мощную толщу проницаемых пород, перекрытую сверху и ограниченную с боков плохо проницаемыми породами. Пористость и проницаемость таких коллекторов обусловлена наличием в них каверн и трещин. Зоны пористости и проницаемости в массивных резервуарах не имеют строгой стратиграфической приуроченности. Огромное большинство массивных резервуаров на платформах представлено карбонатными коллекторами (известняками, доломитами), в которых могут быть отдельные изолированные зоны с хорошей пористостью и проницаемостью, и наоборот, зоны с невысокими коллекторскими свойствами. Для массивного резервуара очень важна форма кроющей поверхности. В них перемещение жидкости и газа в горизонтальном направлении не может происходить на большие расстояния, потому что ограничено непроницаемыми зонами

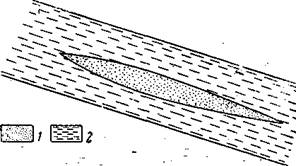

-Резервуары неправильной формы, литологически ограниченные со всех сторон, – это такие резервуары, в которых коллектор со всех сторон окружен практически непроницаемымипородами. Движение жидкости или газа в них ограничено размерами самого резервуара

1– песок; 2– глина

17) Ловушка нефти и газа - часть коллектора, условия залегания к-рого и взаимоотношения c экранирующими породами обеспечивают возможность накопления и длительного сохранения нефти и (или) газа. Элементами ловушки являются Коллектор нефти и газа, Покрышка, экран. Наиболее распространена классификация ловушек, сочетающая поисковые и генетич. признаки. Пo этим признакам выделяют ловушки сводовые, тупиковые, или экранированные, и линзообразные

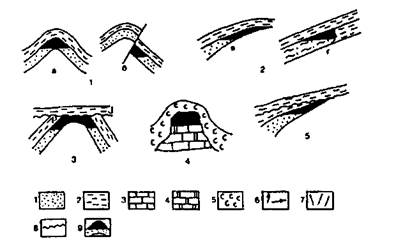

1 – структурные: а – сводовыя, б – тектонически-экранированныя;

2 – литологические: в – с выклиниванием коллектора, г – с замещением коллектора непроницаемыми слоями;

3 – стратиграфическая,4 – рифогенная,

5 – литолого-стратиграфическая.

1 – пески, 2 – глина, аргиллит, 3 – известняк, 4 – доломит, 5 – каменная соль, 6 – направление движения нефти и газа, 7 – трещины, 8 – стратиграфическое несогласие, 9 – нефтяная залежь.

18) Миграция – это перемещение в осадочной оболочке.

Путями миграции служат поры, трещины, каверны, а также поверхности наслоений, поверхности разрывных нарушений. Миграция может происходить в одной и той же толще или пласта (внутрипластовая, внутрирезервуарная), а также она может быть из одного пласта в другой (межпластовая, межрезервуарная). Первая осуществляется по порам и трещинам, а вторая – по разрывным нарушениям и стратиграфическим несогласиям. И та, и другая могут иметь боковое напряжение (вдоль напластования пластов) - латеральная, вертикальная миграция (перпендикулярно напластованию пластов).

Факторы, вызывающие миграцию:

1.Давление статистическое и динамическое.

Статистическое давление – это уплотнение пород под действием вышележащих пород.

Динамическое давление – это действие тектонических сил, выводящих породы из нормального залегания и сминающих их в складки.

Под действием тектонических сил породы бывают разбиты разрывными нарушениями и по ним происходит перераспределение давления, также разрывы и трещины служат путями миграции нефти, газа и воды. При складкообразовании часть пород оказывается поднятой на значительную высоту и подвергается эрозии (разрушению). Эрозия, с одной стороны, влияет на изменение давления в земной коре, а с другой стороны может привести к разрушению слоев, содержащих нефть и газ.

2. Гравитационный фактор.

Под влиянием нефти и газа понимается передвижение нефти и газа под влиянием силы тяжести (гравитации). Если нефть и газ попадают в коллектор, лишенный воды (синклинальная), то они в силу своего веса будут стремиться занять пониженные участки.

3. Гидравлический фактор.

В своем движении вода увлекает вместе с собой мельчайшие капли нефти и газа и т.о. перемещает их. В процессе перемещения легче происходит дифференциация веществ по их удельным весам. Капельки нефти и газа, всплывая над водой, соединяются между собой и при благоприятных условиях могут образовывать скопления нефти и газа.

4. Капиллярное и молекулярное явления.

Т.к. вода лучше, чем нефть смачивает породы, то силы поверхностного натяжения между породой и водой будут больше, чем между породой и нефтью. Этим объясняется наблюдаемое иногда явление вытеснения нефти водой из мелких пор в крупные.

5.Энергия газа.

6.Силы расширения жидкости.

2015-05-30

2015-05-30 7509

7509