1. Технические характеристики радиопередающих устройств. Структурная схема радиопередатчика.

Радиопередающим устройством (радиопередатчиком) называется однокаскадное или многокаскадное устройство, предназначенное для создания колебаний высокой частоты требуемой мощности и излучения в пространство этих колебаний в виде электромагнитных волн.

Первичный сигнал, подлежащий передаче, поступает на входную цепь. Входная цепь обеспечивает согласование этого сигнала с РПдУ, в конечном итоге, это определяется параметрами модулированного радиосигнала, передаваемого в линию.

Генератор несущей частоты формирует колебания несущей частоты, которые и являются переносчиками сообщения. В современных системах связи генератор несущей частоты выполняют в виде синтезатора частот. Синтезатор частот - устройство, предназначенное для формирования в заданном диапазоне частот высоко стабильных колебаний, определяемых стабильностью параметров задающего генератора.

Модулятор - узел, в котором на параметры несущего колебания накладывается передаваемое сообщение. При формировании в РпдУ радиосигналов с амплитудной или фазовой модуляцией синтезатор частоты вырабатывает колебания с постоянной частотой. При дополнительном воздействии модулирующим сигналом на частоту выходного колебания синтезатора частот можно получить радиосигналы с частотной модуляцией. Усилитель мощности предназначен для увеличения уровня радиосигнала до величины, определяемой мощностью излучаемого сигнала в системе связи. Необходимое согласование РПдУ с антенной обеспечивает выходная цепь.

|

|

|

Передающие устройства характеризуются следующими параметрами: диапазоном частот, видом модуляции сигнала на выходе, мощностью выходного сигнала, стабильностью частоты, уровнем побочных излучений.

Радиопередатчики характеризуются след. Параметрами:

Мощность, отдаваемая выходным каскадом в антенну.

КПД

Диапазон частот, в котором работает передатчик

Стабильность частоты

Коэффициент гармоник на выходе, определяющий уровень помех радиостанциям, работающим на кратных диапазонах

задающий генератор (например, синтезатор с ФАПЧ или DDS);

— модулятор (например, аналоговый или DSP с применением векторной IQ модуляции);

— предварительного, предоконечного и оконечного усилителей;

— цепей согласования импедансов, фильтров, систем защит от аварийных режимов работы, измерения параметров и индикации.

2. Концепция управления сетями связи TMN. Функции управления и интерфейсы взаимодействия.

Telecommunication Management Network концепция, разработанная и утверждённая Международным союзом электросвязи, определяет принципы создания единой системы управления для сетей разных уровней и масштабов, предоставляющих различные типы услуг. Возможность применения такой системы управления связана с отсутствием жёсткой привязки TMN к какой-либо транспортной системе и особенностям конкретной сети. Вся необходимая для управления информация располагается в единой базе данных, которая может изменяться и пополняться описаниями новых объектов управления.

|

|

|

Основная идея концепции TMN — обеспечение сетевой структуры для взаимодействия различных типов управляющих устройств и телекоммуникационного оборудования, использующих стандартные протоколы и стеки.

В соответствии с концепцией TMN процесс управления сетью включает в себя следующие функции управления:

1. управление процессом устранения отказов (Fault Management, FM);

2. управление конфигурацией сети (Configuration Management, CM);

3. управление расчётами с пользователями и поставщиками услуг (Accounting Management, AM);

4. контроль производительности сети (Performance Management, PM);

5. обеспечение безопасности работы сети (Security Management, SM).

Следует отметить, что концепция TMN, объединив в себе все функции существующих систем управления, добавила к ним высокоуровневый сервис, универсальность и динамичность.

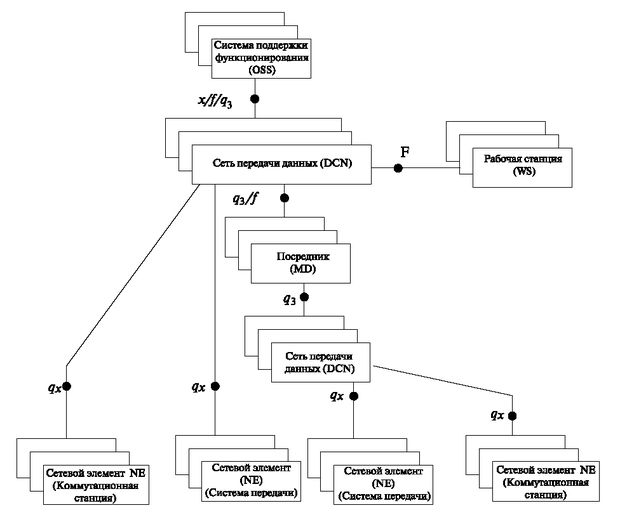

Интерфейс F служит для связи рабочих станций с операционными системами и медиаторами. Интерфейс Х — для взаимодействия операционных систем с операционными системами других сетей TMN. Интерфейсы Q обеспечивают взаимодействие сетевых элементов, операционных систем, медиаторов и Q-адаптеров через сеть передачи данных. Интерфейс Q3, которому в TMN отведена центральная роль, служит для стыка с сетью передачи данных операционных систем, медиаторов, Q-адаптеров и сетевых элементов со встроенными функциями медиатора. Интерфейс Qx используется при подключении сетевых элементов и Q-адаптеров к медиатору.

Интерфейс F служит для связи рабочих станций с операционными системами и медиаторами. Интерфейс Х — для взаимодействия операционных систем с операционными системами других сетей TMN. Интерфейсы Q обеспечивают взаимодействие сетевых элементов, операционных систем, медиаторов и Q-адаптеров через сеть передачи данных. Интерфейс Q3, которому в TMN отведена центральная роль, служит для стыка с сетью передачи данных операционных систем, медиаторов, Q-адаптеров и сетевых элементов со встроенными функциями медиатора. Интерфейс Qx используется при подключении сетевых элементов и Q-адаптеров к медиатору.

Интерфейсы TMN являются межоперационными, т. е. представляют собой формально определенный набор протоколов, процедур, форматов сообщений и семантики, используемых для передачи информации управления в рамках объектно-ориентированной парадигмы. На сегодняшний день наиболее проработанным интерфейсом TMN является Q3, профили протоколов которого определены в рекомендациях Q.811 и Q.812.

2015-05-30

2015-05-30 2810

2810