Практическое занятие №4

ФИГУРЫ РЕЧИ. КАЛАМБУР.

План

1. Понятие о каламбуре

2. Виды каламбура по степени представленности в языке.

3. Виды каламбура по способу образования. Антанаклаза. Эквивокация. Логомахия.

4. Лексические средства создания каламбура: партонимы, омонимы, многозначные слова, паронимы и парономазы, онимы.

5. Неожиданное включение.

6. Зевгма как средство создания каламбура

7. Фразеологические единицы (ФЕ) как средство языковой игры

7.1. ФЕ без трансформации

7.2. ФЕ с частичной трансформацией: изменяется семантика при сохранении формы фразеологизма.

7.3. ФЕ с частичной трансформацией: изменяется форма фразеологизма при сохранении его семантики.

7.4. ФЕ с полной трансформацией и формы, и семантики фразеологизма.

Каламбур — это игра слов, основанная на столкновении в одном контексте различных значений слова или омонимов. Эта фигура «строится на использовании смысловой многоплановости слова или выражения и представляет собой элементарную логическую ошибку… Каламбур специально предназначен для использования в юмористических целях» [Скребнев Ю.М. Очерк теории стилистики, 1975, с.152]. Таким образом, названный прием можно воспринимать как: а) как реализованную возможность толковать слово или выражение неоднозначно; б) как нарушение логических законов организации текста.

|

|

|

В норме каждое слово в тексте употребляется лишь в одном значении, но если одновременно реализуется два и более значения языковой единицы или двух омонимов, паронимов, парономазов и пр. – это каламбур, создающий стилистический эффект:

Снег сказал: «Когда я стаю,

Станет речка голубей,

Потечёт, качая стаю

Отражённых голубей».

При использовании этого стилистического приема соблюдаются следующие условия: а) наличие в тексте слова или выражения, которое можно трактовать минимум двупланово; б) отнесенность таких слов или такой последовательности слов к одному объекту речи или к одной ситуации, развивающейся в речи. Именно тогда появляется логическая ошибка, свойственная каламбуру: один объект или ситуация высказывания соотносится адресатом с двумя объектами (ситуациями) действительности.

2.

По способу образования самым распространенным является каламбур, основанный на многозначности слова. Его основанием становится слово или выражение, которое можно истолковать неоднозначно. Это явление в стилистике и риторике называется антанаклазой (антанакласисом), т. е. последовательным употреблением в узком контексте одного и того же слова в разных значениях: Каждый народ имеет то правительство, которое потом его имеет (Жв.): иметь – ‘1. обладать, располагать, владеть», 2. ‘находиться с кем-то в половой связи’. (3) В общем, наша страна‑ родина талантов, а наша Родина ‑ их кладбище. В узком контексте сталкиваются два значения многозначного слова родина: ‘отечество, родная страна’ и ‘место рождения кого-чего-нибудь, возникновение чего-нибудь’ [Ожегов, с. 628].

|

|

|

Наиболее интересными являются каламбуры, в которых повтора нет, но обыгрываемое слово употребляется одновременно и в прямом, и в переносном значении. Это явление называется в логике эквивокацией, т. е. двусмыслицей, недоразумением, возникающим вследствие употребления какого-нибудь слова или выражения в двояком значении; вызванным многозначностью одного слова. Реклама: «А вы определились со своим полом?» В данном примере происходит резкое столкновение смысла обыгрываемого слова «пол». Каламбур возникает при совмещении двух значений слова: ‘1. В доме, помещений: нижнее покрытие, настил. 2. Каждый из двух генетически и физиологически противопоставленных разрядов живых существ’.

Наиболее интересными являются каламбуры, в которых повтора нет, но обыгрываемое слово употребляется одновременно и в прямом, и в переносном значении. Это явление называется в логике эквивокацией, т. е. двусмыслицей, недоразумением, возникающим вследствие употребления какого-нибудь слова или выражения в двояком значении; вызванным многозначностью одного слова. Реклама: «А вы определились со своим полом?» В данном примере происходит резкое столкновение смысла обыгрываемого слова «пол». Каламбур возникает при совмещении двух значений слова: ‘1. В доме, помещений: нижнее покрытие, настил. 2. Каждый из двух генетически и физиологически противопоставленных разрядов живых существ’.

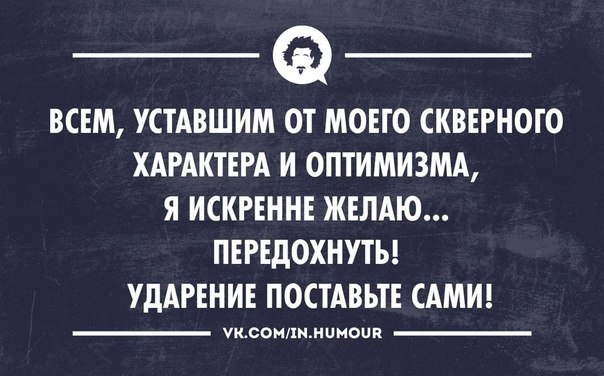

Еще один вида каламбура ‑ логомахия, т. е. логическая ошибка, «спор о словах», когда в процессе общения участники коммуникации по-разному понимают значения слов, что ведет к недопониманию между собеседниками: (13) ‑ Чем вы гладите тонкое женкое белье? – А вы чем гладите тонкое женское белье? – Рукой. Каламбурное звучение этому парадоксу придает многозначность глагола гладить: 1. ‘ Выравнивать утюгом складки, утюжить’. 2. ‘Легонько, ласково проводить почему-нибудь ладонью, пальцами, несколько раз в одном направлении’.

Распространенным приемом создания каламбура является окказиональное использование партонимов (партитивов, меронимов), которые используются для выражения отношений между частью и целым, между родом и видом. Партитивными отношениями писатель может связать самую неожиданную лексику или может после перечисления частей целого сделать неожиданный вывод о самом целом. Приведем пример из произведений М. Жванецкого: Что ты знаешь! У него печень, почки, селезенка... Весь этот ливер он лечит уже шестой год («Леониду Осиповичу Утесову»). Здесь высказывание соотнесено не с конкретным референтом, а с референтной группой. Произошла подмена понятий: выделенная соматическая лексика входит в ЛСГ «наименования внутренних органов человека / животного», а ливер – ‘продукт из печени, легкого, сердца, селезенки убойных животных’. Пирог с ливером [Ожегов, с. 296].

Менее распространенным является такой вид каламбурной игры, как изменение грамматической формы существительных (нарицательных или собственных) с целью их переосмысления: Нам слава не нужна. У нас есть Слава – Метревели, есть Миша Месхи, Хурцилава (Жв.). Иллюстрацией каламбурного изменения имен собственных могут служить остроумные переделки фамилий. Имена собственные, причисляемые к «говорящим» (значащим, смысловым) именам, являются чрезвычайно активными и своеобразными компонентами игры слов. В принципе, каждое «говорящее» имя можно считать каламбуром.

Многие каламбуры построены на явлении омонимии: «А пúсать, простите, как и писáть, надо, когда уже не можешь». Каламбур здесь строится на омографах (Жв.).

Паpик на лысину надев,

Не уповаю я на дев.

И ничего не жду от дам,

Хоть жизнь подчас за них отдам (Д. Минаев) ‑ омофоны.

Средством создания каламбура могут быть лексические омонимы.

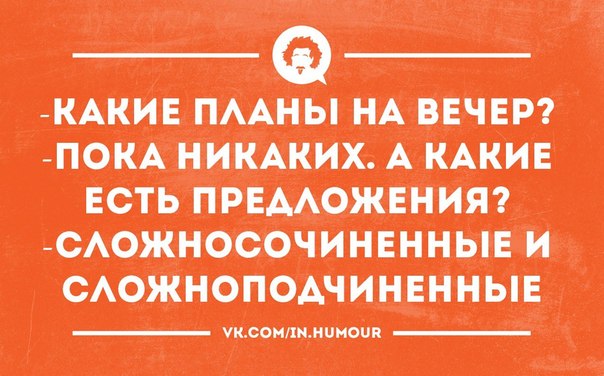

ПРЕДЛОЖЕНИЕ1 - предложения, средний род (перевод латинское praepositio).

ПРЕДЛОЖЕНИЕ1 - предложения, средний род (перевод латинское praepositio).

1. Слово или сочетание слов, выражающее законченную мысль (грам.). Главное предложение. Придаточное предложение. Сложное предложение.

2. То же, что суждение (филос.).

ПРЕДЛОЖЕНИЕ2 - предложения, средний род

1. Действие по глагол предложить-предлагать (слово книжное). Предложение услуг. Предложение помощи.

|

|

|

2. То, что предлагается выбору, вниманию, что предложено на обсуждение, рассмотрение кого-нибудь или для исполнения кому-нибудь Внести конкретное предложение. сделать кому-нибудь предложение. Обратиться с предложением. Предложение принято без возражений. || Предложенная работа, предложенное занятие, дело. Отказаться от выгодного предложения. Он получил предложение немедленно выехать на слово заводское, фабричное

3. Заявление (женщине) о своем желании вступить с нею в брак (возникло из выражения: предложение своей руки и сердца, средний род предложить) (офиц. устаревший, устаревшая форма). Приезжал за тем, чтобы тебе предложение сделать... и во фрак потому нарядился. Чехов.

4. только единственное число Поступление товаров на рынок (экон.). Закон спроса и предложения. Толковый словарь русского языка Под ред. Д. Н. Ушакова

Языковым средством создания каламбура могут быть и паронимы и парономазы: Это стакан бродячего вина. Сближаются слова «бродячий» и «бродящий».

«Неожиданное включение» наряду с полисемией является источником создания парадоксального эффекта. Пониманию каламбура способствует контекст: Помню, у меня в 43–м так ноги болели!.. а купил 45-й ‑ и нормально. Лишь прочитав всё высказывание, читатель понимает, что речь идет о размере обуви, а не о годах Великой Отечественной войны.

Иногда для создания каламбура автор используют приемы синонимии и антонимии: Все спрашивают: где я сейчас работаю. Это неважно, важно, что я сейчас делаю. Глагол «работать» ‑ многозначный, и в одном из своих значений – ‘заниматься чем-либо, применяя свой труд, осуществлять какую-либо деятельность’ [Ожегов, с. 587] – он синонимичен глаголу делать. То же значение наблюдается и у глагола делать: ‘проявлять деятельность, заниматься чем-нибудь’ [Ожегов, с. 145], однако реализуются и другие значения последнего глагола: ‘производить, совершать что-либо, работая’.

Не знаю, как растет публика, но я видел, как опускаютс я актеры (Жв.). Антонимия построена на переносном значении слов «растет» ‑ ′повышает свой уровень′ и «опускается» в значении ′деградирует′.

|

|

|

Каламбуры могут основываться на так называемой "народной этимологии", которая в данном случае является не "народной", а "авторской" и вытекает из юмористического переосмысления автором внешнего облика слова. У известного сатирика Евгения Петросяна есть целый "Бестолковый словарь" с пояснениями вроде: " Томагавк – тётя Тома ругается ".

В каламбурах могут сопоставляться не только слова, но и свободные сочетания с фразеологизмами, в результате чего, как правило, обыгрывается прямое значение составляющих фразеологическую единицу слов: " После десятого тоста он наконец почувствовал себя в своей тарелке …".

Могут сопоставляться не только одинаковые или схожие слова, но и однокоренные: " Скакал Иван Царевич три дня и три ночи, пока не отобрали скакалку "

3.

Зевгма ‑ стилистический прием, фигура речи, при которой наблюдается нарушение семантической однородности или семантического согласования в цепочке однородных членов предложения или целых предложений, создающее юмористический эффект, или эффект обманутого ожидания.

Семантическая неоднородность компонентов, формально представленных как единое целое, может быть разной: компоненты формального единства могут резко противостоять друг другу в смысловом отношении, принадлежать к далеким семантическим сферам: «Не спросясь мужа, Эллочка взяла деньги из обеденных сумм. До пятнадцатого осталось десять дней и четыре рубля» (И. Ильф, Е.Петров).

Неоднородность может быть и менее выраженной. В таких случаях воздействующий эффект также несомненен, как и в приведенном примере, хотя он заметно слабее: «Вот несколько рекомендаций тем, кто никак не может начать учиться, а все еще грезит солнцем, пляжем, каникулами, бездельем» («Университетская жизнь». 2002. №13). В перечислительной зевгматической цепочке «солнцем, пляжем, каникулами, бездельем» наблюдается семантическое рассогласование. Тип рассогласования – «абстрактное – конкретное». Однако данная конструкция по силе стилистического эффекта не может рассматриваться как сильная, резко нарушающая нормы сочетаемости, так как элементы перечислительной цепочки связаны между собой ассоциативно.

В зависимости от степени нарушения семантической однородности членов предложения, занимающих одинаковую синтаксическую позицию, выделяются экспрессивно-семантические типы зевгматических конструкций: слабый, сильный, паралогический. О существовании нескольких семантических типов зевгмы (сильный, слабый и парадоксальный) писала в учебном пособии «Экспрессивный синтаксис» Э.М. Береговская [Береговская Э.М., 1984, с. 70-71].

Зевгматические конструкции слабого типа характеризуются слабой степенью нарушения семантической однородности членов предложения, занимающих одинаковую синтаксическую позицию, отсутствием нарушения логических норм и актуализации в опорном слове (при его наличии) различных значений. Часто элементы перечислительного ряда в таких конструкциях ассоциативно близки: «Города, лица, картинки мелькают на гастролях» («Телевизор». 2001. №13). «Он видел две войны и Великую депрессию, но вспоминает лишь детство, любимого кота, зеленый луг и воздушного змея» («Караван историй». 2001. Октябрь).

Зевгматические конструкции сильного типа характеризуются резкой семантической неоднородностью, оппозитивностью, членов предложения, занимающих одинаковую синтаксическую позицию, и актуализацией двух или нескольких значений в опорном слове (при его наличии): «Предлагаю руку и … Хельсинки!» («Cosmopolitan». 1999. Июль). «Пиво и разговоры льются рекой» (ОРТ. Реклама. 25.11.2001). «Ресницы и ноги должны быть длинными… Волосы и муж должны быть богатыми» (РТР. «Задорная компания». 6.11.2001).

Зевгматические конструкции паралогического типа характеризуются нарушением норм русского литературного языка (нарушение семантической однородности и часто грамматической сочетаемости) и логических норм: «Лучшее украшение девушки – скромность и прозрачное платьи це» (Е.Шварц). «После трех рюмок водки француз переходит на минеральную воду, а русский на ты» («Твой Додыр». 2000. №17).

Зевгматические конструкции, в которых отсутствует опорное слово, определяются как конструкции с нулевым компонентом: Морщины в тридцать, мешки у глаз в тридцать пять, животы в сорок [Жв.].

В каламбуре присутствует намеренное использование полисемии, омонимии и звукового сходства слов для создания игры смыслов, которая привносит в его речь ёрнический стиль, яркое, свежее впечатление и, самое интересное, нетрадиционное восприятие действительности. Отличительной чертой каламбура как средства создания парадокса является намеренное создание языковыми средствами двоякого понимания какого-либо высказывания.

4.

ТРАНСФОРМИРОВАННЫЕ ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ КАК СРЕДСТВО СОЗДАНИЯ «ЭФФЕКТА ОБМАНУТОГО ОЖИДАНИЯ»

2015-06-10

2015-06-10 2691

2691