Расчет теплообмена в топках паровых и водогрейных котлов основывается на приложении теории подобия к топочным процессам. Для расчета теплообмена в однокамерных полуоткрытых топках используется формула, связывающая безразмерную температуру газов на выходе из топки  , с критерием Больцмана

, с критерием Больцмана  , степенью черноты топки

, степенью черноты топки  и параметром

и параметром  , учитывающим характер распределения температур по высоте топки.

, учитывающим характер распределения температур по высоте топки.

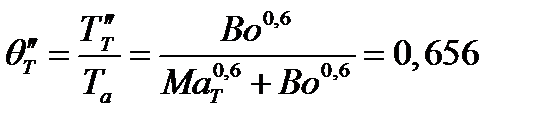

Безразмерная температура газов на выходе из топочной камеры  определяется по формуле:

определяется по формуле:

, (6.1)

, (6.1)

Безразмерная температура газов на выходе из топочной камеры  представляет собой отношение действительной абсолютной температуры на выходе из топки

представляет собой отношение действительной абсолютной температуры на выходе из топки  к абсолютной теоретической температуре продуктов сгорания

к абсолютной теоретической температуре продуктов сгорания  .

.

Под теоретической температурой сгорания (адиабатной температурой) понимают максимальную температуру при сжигании топлива с расчетным коэффициентом избытка воздуха, которую могли бы иметь продукты сгорания, если бы в топке отсутствовал теплообмен с экранными поверхностями нагрева.

|

|

|

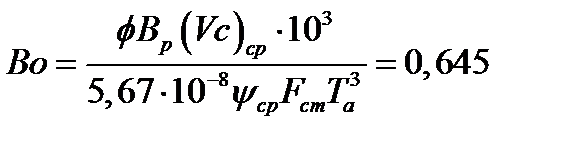

Критерий Больцмана представляет собой характеристическое число, контролирующее соотношение между конвективным переносом теплоты и излучением абсолютно черного тела при температуре рассматриваемого элемента.

Критерий Больцмана определяют по формуле:

, (6.2)

, (6.2)

где  – коэффициент сохранения теплоты;

– коэффициент сохранения теплоты;  – расчетный расход топлива, кг/с;

– расчетный расход топлива, кг/с;  – площадь поверхности стен топки, м2;

– площадь поверхности стен топки, м2;  – среднее значение коэффициента тепловой эффективности экранов;

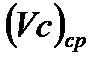

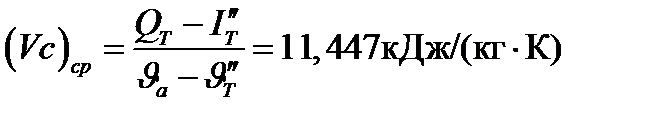

– среднее значение коэффициента тепловой эффективности экранов;  – средняя суммарная теплоемкость продуктов сгорания 1 кг топлива в интервале температур

– средняя суммарная теплоемкость продуктов сгорания 1 кг топлива в интервале температур  , кДж/(кг∙К); 5,67∙10-8 – коэффициент абсолютно черного тела, Вт/(м2∙К4);

, кДж/(кг∙К); 5,67∙10-8 – коэффициент абсолютно черного тела, Вт/(м2∙К4);  (1261,56°С) – абсолютная теоретическая температура продуктов сгорания.

(1261,56°С) – абсолютная теоретическая температура продуктов сгорания.

Средняя суммарная теплоемкость продуктов сгорания 1 кг (1м3), кДж/(кг∙К) (кДж/(м3∙К)), топлива определяется по формуле:

, (6.3)

, (6.3)

где  – энтальпия продуктов сгорания 1 кг (1м3) топлива при температуре

– энтальпия продуктов сгорания 1 кг (1м3) топлива при температуре  , избытке воздуха на выходе из топки

, избытке воздуха на выходе из топки  .

.

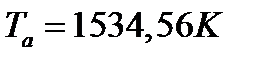

Адиабатическая температура горения, определяется по полезному тепловыделению в топке при избытке воздуха  , равное 1534,88 К.

, равное 1534,88 К.

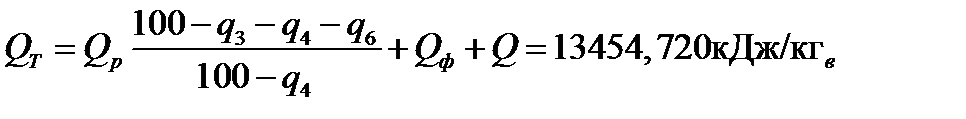

Полезное тепловыделение в топке  , кДж/кг (кДж/м3) определяется по формуле:

, кДж/кг (кДж/м3) определяется по формуле:

, (6.4)

, (6.4)

где  – располагаемое тепло топлива, кДж/кг (кДж/м3);

– располагаемое тепло топлива, кДж/кг (кДж/м3);  ,

,  ,

,  – потери тепла от химической и механической неполноты сгорания топлива, с теплом шлака и охлаждающей и воды, %;

– потери тепла от химической и механической неполноты сгорания топлива, с теплом шлака и охлаждающей и воды, %;  – тепло, вносимое в топку паровым дутьем, кДж/кг;

– тепло, вносимое в топку паровым дутьем, кДж/кг;  – тепло, вносимое в топку воздухом, кДж/кг (кДж/м3).

– тепло, вносимое в топку воздухом, кДж/кг (кДж/м3).

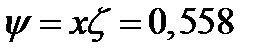

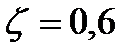

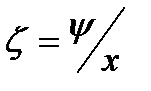

Коэффициент тепловой эффективности экранов  равен произведению углового коэффициента экрана

равен произведению углового коэффициента экрана  на коэффициент

на коэффициент  , учитывающий тепловое сопротивление загрязнения или закрытие изоляцией:

, учитывающий тепловое сопротивление загрязнения или закрытие изоляцией:

, (6.5)

, (6.5)

|

|

|

Угловым коэффициентом называется отношение количества энергии, посылаемой на облученную поверхность, к энергии излучения всей полусферической излучающей поверхности. Угловой коэффициент показывает, какая часть полусферического лучистого потока, испускаемого одной поверхностью, падает на другую поверхность и зависит от формы и взаимного расположения тел, находящихся в лучистом теплообмене.

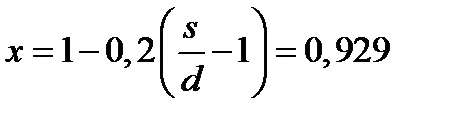

Угловой коэффициент экрана  определяется по формуле:

определяется по формуле:

, (6.6)

, (6.6)

где  – относительный шаг труб настенного экрана.

– относительный шаг труб настенного экрана.

Коэффициент  , учитывающий снижение тепловосприятия экрана при его загрязнении или закрытии его поверхности изоляцией, принимается по таблице 6.1.

, учитывающий снижение тепловосприятия экрана при его загрязнении или закрытии его поверхности изоляцией, принимается по таблице 6.1.

Таблица 6.1. Условный коэффициент загрязнения поверхности

| № п./п. | Пит экрана | Топливо |

|

| Настенные гладкотрубные и мембранные цельносварные экраны в камерных топках | |||

| .1 | Газообразное | 0,65 | |

| Мазут | 0,55 | ||

| Пыль тверых топлив: | |||

| 13.1. | антрацитовый штыб, тощий уголь; | 0,45 | |

| 13.2. | каменные и бурые угли средней шлакующей способности; | 0,45 | |

| 13.3. | каменные и бурые угли высокой шлакующей способности; | 0,35-0,40 | |

| 13.4. | фрезерный торф | 0,45 | |

| 13.5. | сланцы | 0,25 | |

| Настенные гладкотрубные и плавнековые экраны в слоевых топках | |||

| Все топлива | 0,60 | ||

| Ошипованные экраны, покрытые огнеупогной массой | |||

| Все топлива | 0,20 | ||

| Экраны, закрытые шамотным кирпичом | |||

| Все топлива | 0,10 |

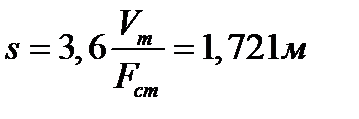

Эффективная толщина излучающего слоя в топке  , м, определяется по формуле:

, м, определяется по формуле:

, (6.7)

, (6.7)

где  и

и  – объем и поверхность стен топочной камеры, м3 и м2.

– объем и поверхность стен топочной камеры, м3 и м2.

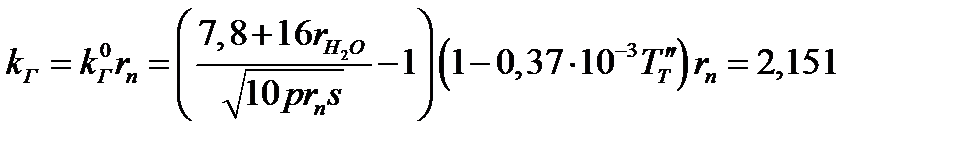

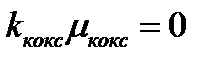

При сжигании твердых топлив коэффициент поглощения топочной среды определяется по формуле:

, (6.8)

, (6.8)

где  – коэффициент поглощения лучей газовой фазой продуктов сгорания определяемый по формуле:

– коэффициент поглощения лучей газовой фазой продуктов сгорания определяемый по формуле:

, (6.9)

, (6.9)

где  – суммарная объемная доля трехатомных газов в продуктах сгорания;

– суммарная объемная доля трехатомных газов в продуктах сгорания;  – давление в топочной камере котлоагрегата (для агрегатов работающих без наддува, принимается

– давление в топочной камере котлоагрегата (для агрегатов работающих без наддува, принимается  = 0,1 МПа);

= 0,1 МПа);  – температура газов на выходе из топки, К (равна принятой по предварительной оценке).

– температура газов на выходе из топки, К (равна принятой по предварительной оценке).

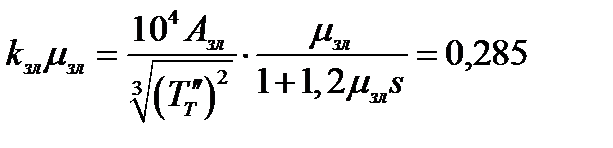

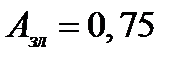

Коэффициент поглощения лучей частицами золы определяется по формуле:

, (6.10)

, (6.10)

где  – концентрация золы в продуктах сгорания, кг/кг;

– концентрация золы в продуктах сгорания, кг/кг;  – коэффициент для топок с твердым шлакоудалением принимается по табл. 6.2.

– коэффициент для топок с твердым шлакоудалением принимается по табл. 6.2.

Таблица 6.2 Коэффициент  для топок с твердым шлакоудалением

для топок с твердым шлакоудалением

| № п./п. | Вид топлива |

|

| 1. | АШ | 1,00 |

| 2. | Каменный уголь и тощий уголь | 0,80 |

| 3. | Бурый уголь | 0,75 |

| 4. | Сланец | 0,75 |

| 5. | Торф | 0,60 |

Для слоевых топок принимается  .

.

Степенью черноты топки  называют отношение излучательной способности действительной топки к излучательной способности абсолютно черного тела. Степень черноты зависит от излучательной способности пламени факела (слоя горящего топлива), конструкции тепловоспринимающих поверхностей нагрева и степени их загрязнения.

называют отношение излучательной способности действительной топки к излучательной способности абсолютно черного тела. Степень черноты зависит от излучательной способности пламени факела (слоя горящего топлива), конструкции тепловоспринимающих поверхностей нагрева и степени их загрязнения.

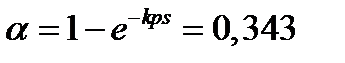

Степень черноты факела определяется по формуле:

для твердого топлива:

, (6.11)

, (6.11)

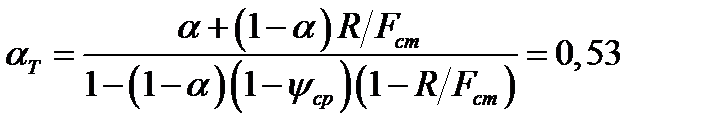

Степень черноты топки определяется по формуле:

для слоевых топок

, (6.12)

, (6.12)

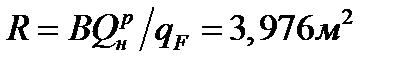

где  – площадь зеркала горения (м2), определяемая по формуле:

– площадь зеркала горения (м2), определяемая по формуле:

, (6.13)

, (6.13)

где  – удельная нагрузка зеркала горения, принимается по таблице 4.2. в зависимости от конструкции топки, кВт/м2;

– удельная нагрузка зеркала горения, принимается по таблице 4.2. в зависимости от конструкции топки, кВт/м2;

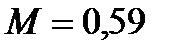

Параметр  , учитывает распределение температуры по высоте топочной камеры и характеризует влияние максимума температуры пламени на эффект суммарного теплообмена. Завит от вида топлива, способа его сжигания, типа горелок, их расположения на стенах топки и функционально связан с относительным уровнем расположения горелок по высоте топочной камеры. Под относительным расположением горелок понимают отношение высоты расположения осей горелок (отсчитываемой от пода топки или от середины холодной воронки) к общей высоте топки.

, учитывает распределение температуры по высоте топочной камеры и характеризует влияние максимума температуры пламени на эффект суммарного теплообмена. Завит от вида топлива, способа его сжигания, типа горелок, их расположения на стенах топки и функционально связан с относительным уровнем расположения горелок по высоте топочной камеры. Под относительным расположением горелок понимают отношение высоты расположения осей горелок (отсчитываемой от пода топки или от середины холодной воронки) к общей высоте топки.

Для слоевых топок:  .

.

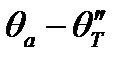

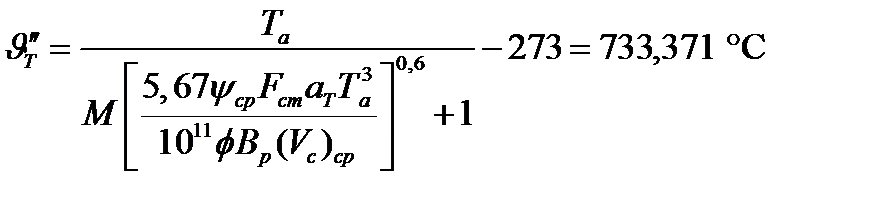

Действительная температура газов на выходе из топки  , °С, определяется по формуле:

, °С, определяется по формуле:

|

|

|

. (6.14)

. (6.14)

Полученная температура на выходе из топки сравнивается с температурой, принятой ранее. Расхождение между полученной температурой  и ранее принятой на выходе из топки составляет 0,01%, значит расчет считается оконченным т.к. 0,01%<0,2%.

и ранее принятой на выходе из топки составляет 0,01%, значит расчет считается оконченным т.к. 0,01%<0,2%.

2015-06-14

2015-06-14 3273

3273