Рост социальной и политической напряженности в социально-политических отношениях, приводит к возникновению политического конфликта.

Собственно социальная напряженность возникает, когда большинство людей не удовлетворены состоянием дел или ходом развития событий. Неудовлетворенность является ключевым понятием социальной и политической напряженности. Социальная напряженность при определенных условиях может трансформироваться в социально-политическую и политическую.

Политический конфликт — это противоборство политических субъектов, обусловленное противоположностью их политических интересов, ценностей и взглядов, противоречием между обществом как целостной системой и политическим неравенством (иерархией) включенных в нее индивидуумов и групп.

Понятие политического конфликта означает борьбу одних субъектов с другими за влияние в системе политических отношений, политический статус социальных групп, доступ к принятию общезначимых решений, устройство властных институтов, распоряжение ресурсами, монополию своих интересов и признание их общественно необходимыми — словом, за все то, что составляет власть и политическое господство.

|

|

|

Различают три основных типа политических конфликтов:

1) Конфликты интересов. Преобладают в экономически развитых странах, устойчивых государствах, политической нормой здесь является «торг» вокруг дележа экономического «пирога» (борьба вокруг размеров налогов, объема социального обеспечения и т. д.)

2) Конфликты ценностей. Характерны для развивающихся государств с неустойчивым государственным строем.

3) Конфликты идентификации. Характерны для обществ, в которых происходит отождествление субъектом себя с определенной группой (этнической, религиозной, языковой), а не с обществом (государством) в целом.

В зависимости от уровня участников политический конфликт может быть: межгосударственным (субъекты — государства и их коалиции), государственным (субъекты — ветви власти, политические партии и т. д.), региональным (субъекты — региональные политические силы), местным.

Внутриполитические конфликты разделяют на позиционные (горизонтальные) и оппозиционные (вертикальные).

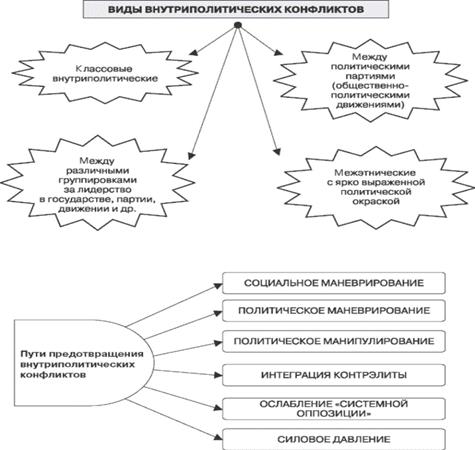

Виды внутриполитических конфликтов

Субъектами позиционных конфликтов выступают политические институты, организации, осуществляющие власть и руководство в рамках данной системы (в разных ветвях государственной власти, институтах федеральной власти и субъектах федерации), но занимающие различные позиции.

Предмет таких конфликтов — отдельные элементы политической системы и политики правящих кругов, не соответствующие в полной мере интересам и целям системы, отдельным группировкам правящих сил.

|

|

|

Субъектами оппозиционных конфликтов выступают, с одной стороны, властвующие элиты, выражающие их интересы партии, государственные институты, организации, лидеры, с другой — организации, представляющие подвластные массы, а также политически активные группы, выступающие против существующих порядков, господствующей политической власти.

Предметом конфликта в данном случае являются существующая система государственной власти в целом, существующий режим. Конечный итог разрешения конфликта — смена политической системы, поэтому конфликты подобного рода называют радикальными.

Урегулирование конфликтов подразумевает:

1) предупреждение открытых форм проявления конфликтов, сопровождающихся насильственными действиями (войнами, массовыми беспорядками и т. п.);

2) разрешение конфликтов, предполагающее устранение причин, вызывающих их;

3) формирование нового уровня отношений участников, улаживание конфликтов (снижение уровня враждебности в отношении сторон, перевод конфликта в русло поиска совместного решения проблемы).

Существуют четыре основных способа разрешения конфликтов:

- соглашение в результате совпадения мнений всех сторон;

- соглашение в соответствии с законодательной или моральной волей внешней силы;

- соглашение, навязанное одной из сторон конфликта;

- застарелый конфликт теряет свою актуальность и разрешается сам собой.

Выбор пути разрешения конфликта всецело зависит от конфликтующих сторон, но нельзя не учитывать и сопутствующие факторы: наличия в обществе равновесия сил, соответствующего исторического опыта, гласности, институциональных условий для консультаций и переговоров.

Средством разрешения многих политических конфликтов, к сожалению, часто выбирают военные действия, то есть политический конфликт регрессирует в военный.

На современном этапе развития перед человечеством стоят два пути. Первый путь направляет в сторону от войн и военных конфликтов к «мирной эпохе» через последовательную демилитаризацию, отказ от политики силы и самой силы в ее милитаристской форме. Второй путь — это продолжение разработки и создания еще более смертельного оружия, наращивать мощь армий, закладывать предпосылки новых, еще более страшных войн, способных уничтожить человечество.

Некоторые ученные предполагают, что войны появились лишь с развитием цивилизации. Но, к сожалению, историческое развитие доказывает обратное. Так как история свидетельствует, что войны были присущи абсолютно всем цивилизациям и всем типам экономических отношений, существовавшим на земле. Исследователи примерно посчитали, что, начиная с 3600 года до н. э., в мире произошло примерно 14 600 войн. В результате них погибло более 3 млрд. человек - для сравнения, в 2001 году население Земли составляло 6,2 млрд. Вся человеческая история знала лишь 292 года без войн, да и то, существуют серьезные подозрения, что некоторые вооруженные конфликты просто не были зафиксированы историками.

Все вышесказанное свидетельствует о том, что военные конфликты на протяжении всей истории представляли очень серьезную опасность для человечества и мирового развития.

К авторам международного политического конфликта относятся коалиции государств, отдельные государства, а также организации и движения, борющиеся за предотвращение, завершение и разрешение различных видов конфликтов, связанных с отправлением властных функций. Атрибутом, основной характеристикой участников конфликта до последнего времени является сила как «способность к принуждению».

Однако понятие силы государства в международных отношениях не сводится только к его военной силе. Одним из первых комплексную характеристику силы дал американский политолог Г. Моргентау. Он выделял в этом понятии восемь факторов:

|

|

|

1. Географическое положение;

2. Естественные ресурсы;

3. Промышленные возможности;

4. Военный потенциал;

5. Население;

6. Национальный характер;

7. Качество дипломатии;

8. Качество правительства.

Именно первые два пункта (географическое положение и естественные ресурсы), являются ключевыми в рассмотрении вопроса о возникновении политического конфликта в Арктическом регионе. Об этом речь будет идти в последующих разделах данной работы.

2015-06-05

2015-06-05 2221

2221