Центрифугирование для очистки сточных вод используется реже, чем методы осаждения и фильтрования. Это связано с тем, что центрифугирование является процессом энергоемким.

Центрифуги бывают отстойные и фильтрующие. В процессах очистки сточных вод фильтрующие центрифуги используют для разделения грубодисперсных систем, отстойные – для разделения труднофильтрующихся тонко- и грубодисперсных суспензий, а также для классификации суспензий по размерам и плотности частиц. Для очистки производственных сточных вод наиболее перспективны отстойные центрифуги.

Важнейшими характеристиками центрифуги являются фактор разделения Фр и продолжительность центрифугирования. Фактор разделения

Фр = ω2 r / g, (2.69)

где ω – угловая скорость вращения, рад/с; r – радиус вращения, м.

Для выделения из сточных вод тонко- и среднедиспергированных примесей применяют центрифуги с фактором разделения более 2500. Экономически целесообразно использовать центрифуги для локальной очистки сточных вод в том случае, когда выделенный осадок имеет ценность и может быть рекуперирован и когда для выделения осадка нельзя использовать реагенты.

Центрифуги периодического действия целесообразно использовать при концентрации нерастворимых примесей в сточных водах не более 2-3 г/л и если образующиеся осадки цементируются или характеризуются высокими абразивными свойствами.

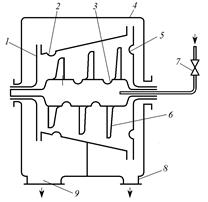

Из центрифуг непрерывного действия в системах очистки вод наибольшее распространение получили горизонтальные шнековые центрифуги типа ОГШ (рис. 2.19).

| Рис. 2.19. Центрифуга типа ОГШ: 1 – барабан; 2, 3, 5 – окна; 4 – кожух; 6 – разгрузочный шнек; 7 – подвод сточной воды; 8 – отвод осветленной воды; 9 – отвод осадка |

Их используют для выделения веществ с гидравлической крупностью примерно 0,2 мм/с (противоточные) и 0,05 мм/с (прямоточные).

Основной расчетной величиной является гидравлическая крупность выделяемых частиц в поле центробежных сил u ц. Значение этой величины определяют экспериментально. При расчете определяют фактор разделенияФр , высоту осветляемого слоя h, время центрифугирования τц , т.е. параметры, от которых зависит необходимая эффективность осветления, а затем по каталогу выбирают типовой размер центрифуги (табл. 2.16).

Таблица 2.16

Техническая характеристика непрерывно действующих осадительных горизонтальных шнековых центрифуг различных марок

| Марка | Расход посуспензии, м3/ч | D, мм | Частота вращения, 102 об/мин | Фр, 102 | Отношение длины ротора к диаметру | Мощность электродвигателя, кВ | Размер центрифуги с электродвигателем, см | Масса центрифуги, 102 кг | ||

| L | l | h | ||||||||

| ОГШ-352 К-6 ОГШ-352 К-1 ОГШ-501 К-6 ОГШ-631 К-2 ОГШ-802 К-7 НОГШ-1203 К-1 НОГШ-132 | 3-5 1-3 7-10 15-20 | 26,5 18,5 | 31,4 31,4 14,2 4,3 5,3 | 1,8 1,8 1,8 3,76 2,2 1,48 2,1 | 7,5 | 18,3 9,7 34,3 |

Производительность центрифуги

Q = V в /τц , (2.70)

где V в – расчетная вместимость ванны ротора при h = D – D c /2 (D – наибольший внутренний диаметр ротора; D c – диаметр порогов сливных окон); τц – продолжительность пребывания суспензии в роторе.

Так как вместимость ванны ротора используется не полностью, фактическая производительность будет меньше:

Q ф = Qk, (2.71)

где k – коэффициент использования объема ванны; k = 0,4-0,6.

2.11. Примеры расчетов

Пример 2.1. Определить вместимость и размеры в плане многокоридорного усреднителя при залповом сбросе высококонцентрированных сточных вод в течение τз = 0,5 ч. Расход сточных вод постоянен: Q = 80 м3/ч. Концентрации загрязнений: С mах = 450 мг/л, С ср = 85 мг/л. Допустимая концентрация загрязнений из условий нормальной работы последующих сооружений: С доп = 140 мг/л.

Решение. Определяем коэффициент усреднения по формуле (2.27)

K = (450 – 85)/(140 – 85) = 6,64.

Вместимость усреднителя находим по формуле (2.26), м3:

V = 80 · 0,5 · 6,64/2 = 132,8.

Проектируем прямоугольный усреднитель, состоящий из двух отделений глубиной Н = 1,5 м. Площадь каждого отделения, м2:

F = V /(nH) = 132,8/(2 · 1,5) = 44, 27.

В плане размеры сооружений принимаем L×B = 5,53×8 м. По ширине каждое отделение делим на четыре коридора шириной b = 2 м. Для устранения стратификации в коридорах устанавливается по одному барботеру, b / H = 2/1,5 = 1,33 < 2.

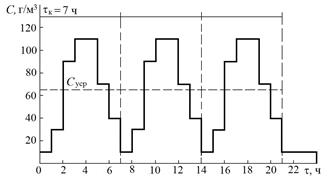

Пример 2.2. Определить вместимость и размеры усреднителя для усреднения концентрации загрязнения сточных вод, поступающих практически с постоянным расходом Q = 215 м3/ч. Изменение концентрации загрязнения сточных вод характеризуется рис. 2.20. Содержание взвешенных веществ в воде меньше 500 мг/л. Допустимая концентрация загрязнений С доп = 350 г/м3.

Рис. 2.20. Изменение концентрации загрязнения воды по часам суток

Решение. Как видно на рис. 2.20, что изменение концентрации загрязнений происходит циклически. Период цикла τк = 7 ч. Проектируем усреднитель с перемешиванием, осуществляемым барботированием воды воздухом.

Средняя концентрация загрязнений в поступающей воде, г/м3:

.

.

Коэффициент усреднения определяем по формуле (2.27)

K = (550 – 328,6)/(350 – 328,6) = 10,3.

Вместимость усреднителя находим по выражению (2.31), м3:

V = 0,21 · 215 · 7 · 10,3 = 3255.

Проектируем прямоугольный в плане усреднитель, состоящий из двух отделений глубиной Н = 3 м. Площадь каждого отделения, м2:

F = V /(nH) = 3255/(2 · 3) = 542,5.

При ширине каждого отделения b = 20 м длина их, м:

.

.

Установку барботеров предусматриваем в четыре ряда: при расстояниях 2,5 м от стенок и 5 м между барботерами.

Пример 2.3. Определить размеры решеток и количество улавливаемых загрязнений для очистной станции со средней производительностью Q ср.сут =120000 м3/сут.

Решение. Расчетные расходы следует определять по суммарному графику притока сточных вод на очистную станцию с учетом поступления сточных вод от промышленных предприятий. Если данные о расходе сточных вод от промышленных предприятий отсутствуют, расчетные расходы определяют в предположении, что на станцию поступают только городские сточные воды.

Средний секундный расход, м3/с:

q ср = Q ср.сут /(24 · 3600) = 120 000/86 400 = 1,39.

Общий коэффициент неравномерности водоотведения K об.mах = 1,47. Тогда расчетный расход для решеток, м3/с:

Q mах = q ср K об.mах = 1,39 · 1,47 = 2,04.

Принимая глубину воды в камере решетки h 1 = 1,5 м, среднюю скорость воды в прозорах между стержнями υ р = 1 м/с и ширину прозоров b = 0,016 м, количество прозоров решетки определяем по формуле (2.1)

.

.

Принимаем толщину стержней решетки s = 0,008 м. Ширину решеток находим по зависимости (2.2), м:

В р = 0,008 (89 – 1) + 0,016 · 89 = 2,13.

Принимаем две решетки, ширина каждой по формуле (2.3) составляет, м:

В 1 = 2,13/2 = 1,065.

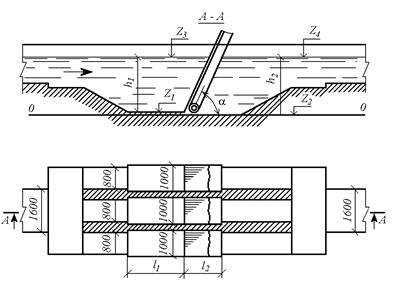

В соответствии с выполненными расчетами выбираем типовую решетку МГ10Т со следующими данными: размеры камеры перед решеткой В × Н = 1000×2000; число прозоров n = 39; угол наклона решетки к горизонту α = 60о. Перепад между дном камеры до и после решетки Z 1 – Z 2 = 0,1 м.

Проверяем скорость воды  в прозорах решетки. При принятых размерах, м/с:

в прозорах решетки. При принятых размерах, м/с:

.

.

Вычисляем длину камеры решетки, м: l p = l 1 + l 2 = 1,2 + 0,8 = = 2 (значения l 1 и l 2 приняты конструктивно). Отметка уровня воды Z 3 = Z 1 + h 1 = 0,1 + 1,5 = 1,6.

Для определения отметки уровня воды в канале после решетки Z 4 (рис. 2.21) составим уравнение Бернулли для двух сечений: перед решеткой и после решетки относительно плоскости, проходящей по дну камеры решетки (после решетки):

Z 1 + p 1/γ +  = Z 2 + p 2/γ +

= Z 2 + p 2/γ +  + h м,

+ h м,

где h м – местные потери напора, определяемые по формуле (2.6);

γ = ρ · g,

где ρ – плотность, кг/м3; g = 9,81 м/с2.

Рис. 2.21. Схема установки решетки

С учетом принятых обозначений и условий получаем

Z 1 = 0,1 м; Z 2 = 0 м; p 1 /ρ g = h 1 =1,5 м; p 2 /ρ g = h 2.

м/с;

м/с;

.

.

Коэффициент местного сопротивления решетки находим по формуле (2.7):

.

.

С учетом полученных данных уравнение Бернулли приобретает вид

,

,

или

.

.

Решаем это уравнение графически и в итоге получаем: h 2 = = 1,55 м и Z 4 = 1,55 м.

Определим количество загрязнений, улавливаемых решетками. Количество отбросов, снимаемых с решеток, имеющих щирину прозоров b = 16 мм, равно 8 л/год на 1 чел. Принимая норму водоотведения n = 250 л/(чел.сут), определим приведенное число жителей:

N пр = Q ср.сут / n =120 000 · 1000/250 = 480 000.

Объем улавливаемых загрязнений, м3/сут:

.

.

При их плотности ρ = 750 кг/м3 масса загрязнений составляет, т/сут:

М = 10,52 · 0,75 = 7,89.

Для измельчения задерживаемых загрязнений принимаем две дробилки молоткового типа Д-3б (в том числе одну резервную) со следующими техническими характеристиками: производительность 600 кг/ч; мощность электродвигателя 22 кВт.

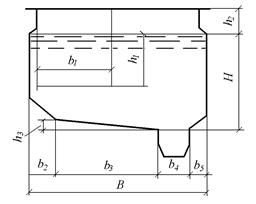

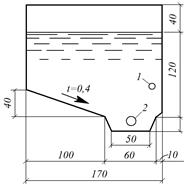

Пример 2.4. Определить производительность аэрируемой песколовки длиной L = 21 м, поперечное сечение которой показано на рис. 2.22. Размеры песколовки: Н = 3,5 м; h 1 = 2,09 м; h 2 = 0,6 м; h 3 = 0,3 м; В = 5,8 м; b 1 = 2,5 м; b 2 = 0,8 м; b 3 = 3,4 м; b 4 = 1 м; b 5 = 0,6 м.

Рис. 2.22. Поперечное сечение аэрируемой песколовки

Решение. Для определения продолжительности обработки воды в песколовке для улавливания частиц диаметром более 0,2 мм по формуле (2.19) находим коэффициент k при α = В / Н = 5,8/3,5 = = 1,66 и u о = 18,7 мм/с:

.

.

Расчетная глубина песколовки, м: h 1 = H /2 = 3,5/2 = 1,75 м. С учетом полученных результатов определяем продолжительность обработки, с:

τ = kh 1/ u о = 1,95 · 1,75/0,0187 = 182.

Скорость движения воды в песколовке, м/с:

υ = L /τ = 21/182 = 0,115.

Площадь живого сечения песколовки (см. рис. 2.22), м2:

Производительность песколовки, м3/ч:

Q 1 = ω υ = 19,05 · 0,115 = 2,19 (м3/с) = 7884.

Производительность песколовки в сутки при K об mах = 1,46, м3/сут:

Q = 86 400 Q 1 / K об mах = 86 400 · 2,19/1,46 = 129 600.

Проверим скорость входа воды в песколовку, м/с:

где ω1 – площадь живого сечения входного отверстия в песколовке.

Подобные задачи решают при технологическом анализе работы очистных сооружений.

Пример 2.5. Рассчитать аэрируемые песколовки для очистной станции производительностью Q ср.сут = 20 000 м3/сут.

Решение. Средний секундный расход на очистную станцию, м3/с:

q ср = Q ср.сут /24 · 3 600 = 20 000/86 400 = 0,231.

Общий коэффициент неравномерности K об mах = 1,57. Следовательно, максимальный секундный расход, м3/с:

q mах = q ср K об mах = 0,231 · 1,57 = 0,363.

Принимаем два отделения песколовки и скорость движения воды в них υ = 0,1 м/с.

Площадь живого сечения отделения, м2, определяем по формуле (2.13)

ω = 0,363/(0,1 · 2) = 1,82.

Если принять размеры песколовки, указанные на рис. 2.23, то живое сечение одного отделения песколовки, м2:

ω = 1,7 · 1,2 – 0,4 · 1/2 = 1,84.

При этом скорость, м/с:

.

.

| Рис. 2.23. Поперечное сечение аэрируемой песколовки с гидросмывом: 1 – аэратор; 2 – смывной трубопровод |  |

Принимаем минимальный диаметр частиц песка, улавливаемых песколовкой, d р = 0,2 мм, для которых u о = 18,7 мм/с. Для размеров песколовки (см. табл. 2.5)

α = В / Н = 1,7/1,2 = 1,42 и k = 2,13; h 1 = Н /2 = 1,2/2 = 0,6 м.

Длину песколовки находим по формуле (2.14), м:

L = 2,13 (0,6/0,0187) 0,099 = 6,77.

Осадок из песколовки удаляется гидроэлеваторами, располагаемыми в бункерах, которые устроены в начале песколовок и имеют округлую форму в плане диаметром (на уровне днища песколовки) D б = 1,5 м. Осадок смывается в бункер с помощью гидромеханической системы. Длина пескового лотка и смывного трубопровода, м: l = L – D б = 6,77 – 1,5 = 5,27.

При норме водоотведения n = 300 л/(чел.сут) приведенное число жителей

N пр = Q ср.сут / n = 20 000/0,3 = 66 667.

Объем осадка в сутки (при количестве задержанного осадка на одного человека 0,02 л/сут), м3/сут:

V = N пр 0,02/1 000 = 66 667 · 0,02/1 000 =1,33.

Предусмотрим выгрузку осадка 1 раз в смену (три раза в сутки). При поступлении в бункер 20 % всего осадка в песковом лотке отделения должно быть, м3/сут:

.

.

При ширине пескового лотка b = 0,5 м высота слоя осадка в нем, м:

h о = Vn /(lb) = 0,177/(5,27 · 0,5) = 0,07.

Глубина пескового лотка при е = 0,1, м:

h л = K г h о (е + 1) = 1,5 · 0,07 (0,1 + 1) = 0,12.

По конструктивным соображениям (для обеспечения нормального размещения смывного трубопровода в песковом лотке) принимаем размеры пескового лотка, показанные на рис. 2.23, а максимальную высоту слоя осадка (в начале пескового лотка) h mах = 0,2 м.

Для расчета необходимой восходящей скорости в лотке принимаем: эквивалентный диаметр зерен песка d экв = 0,05 см; температуру сточной воды 28 оС, при которой динамическая вязкость μ = 0,0084 г/(см · с).

Восходящую скорость в лотке, см/с, определяем по формуле (2.22)

υ = 10 · 0,051,31 (0,7 · 0,1 + 0,17)/0,00840,54 = 0,63.

Общий расход промывной воды в лотке по формуле (2.23) составит, м3/с:

ql = 0,0063 · 0,5 · 5,27 = 0,0166.

При скорости υ тр = 3 м/с диаметр смывного трубопровода, м:

.

.

Принимаем диаметр смывного труборовода d тр = 100 мм. Тогда фактическая скорость движения воды в начале этого трубопровода, м/с:

.

.

Напор в начале смывного трубопровода определяем по формуле (2.24), м:

Н о = 5,6 · 0,2 + 5,4 · 2,112 /(2 · 9,81) = 2,35.

При расстоянии между спрысками Z = 0,5 м число их на смывном трубопроводе составит, шт.:

n = 2 l / Z = 2 · 5,27/0,5 = 21.

Диаметр отверстия спрысков, м, находим по формуле (2.25)

.

.

Проверим работу бункера как тангенциальной песколовки на улавливание песка.

Подсасываемый из песколовки гидромеханической системой расход, м3/с, определяем по формуле

.

.

Расход, поступающий в бункер, м3/с:

Q б = ql + Q п = 0,0166 + 0,082 =0,099.

Площадь бункера (тангенциальной песколовки), м2:

Ωб = π D 2/4 = 3,14 · 1,52/4 = 1,77.

Нагрузка на 1 м2 площади бункера составит, м3/(м2 · ч):

q о = Q б · 3600/Ωб = 0,099 · 3 600/1,77 = 201.

Эта нагрузка велика по сравнению с нагрузками на обычные тангенциальные песколовки. Подобный результат всегда будет получаться при узких песколовках. Для исключения выноса песка следует рекомендовать периодическое включение гидромеханической системы в работу.

Пример 2.6. Рассчитать тангенциальные песколовки для очистной станции производительностью Q ср.сут = 8 000 м3/сут.

Решение. Средний секундный расход на очистную станцию составит, м3/с:

q ср = Q ср.сут /(24 · 3 600) = 8 000/86 400 = 0,093.

Общий коэффициент неравномерности K об mах = 1,6. Следовательно, максимальный часовой расход, м3/ч:

q ч = 0,093 · 3 600 · 1,6 = 535,7.

Принимаем два отделения песколовки, а нагрузку на 1 м2 площади q о =110 м3/м2 в 1 ч. Площадь каждого отделения тангенциальной песколовки, м2, вычисляем по формуле (2.20)

F = 535,7/2 · 110 = 2,44.

Диаметр каждого отделения, м, должен быть (рис. 2.24):

.

.

Глубину песколовки принимаем равной половине диаметра, т.е. h 1 = = 0,88 м.

Для накопления осадка служит конусное основание песколовки. Высота его, м:

h 2 =  .

.

Объем конусной части, м3:

.

.

При норме водоотведения n = = 240 л/(чел.сут) приведенное число жителей:

N пр = Q ср.сут · 1000/ n =

= 8000 · 1000/240 = 33 333.

Объем улавливаемого осад-ка за сутки, м3:

V = N пр · 0,02/1000 == 33 333 · 0,02/1000 = 0,67.

Заполнение конусной части песколовки осадком будет происходить за период, сут:

τ = V кон / V = 1,24/0,67 = 1,85.

Осадок целесообразно выгружать эрлифтом один раз в сутки.

Пример 2.7. Рассчитать горизонтальные отстойники для очистной станции производительностью Q ср.сут = 40 000 м3/сут. Содержание взвешенных веществ в воде С о = 200 мг/л. Требуемый эффект осветления воды Э = 45 %.

Решение. Средний секундный расход на очистную станцию составит, м3/с:

q ср = Q ср.сут /(24 · 3 600) = 40 000/86 400 = 0,463.

Общий коэффициент неравномерности K об mах = 1,51, тогда максимальный секундный расход, м3/с:

q mах = q ср K об mах = 0,463 · 1,51 = 0,699.

Принимаем среднюю скорость движения воды в отстойнике υ = 5 мм/с и глубину проточной части сооружения Н 1 = 2,5 м. При шести отделениях отстойника ширина каждого из них, м, определяется по формуле

, (2.72)

, (2.72)

где q mах – максимальный расход сточных вод; n – число отделений; Н 1 – глубина проточной части отстойника; υ – средняя скорость потока в пределах рабочей длины отстойника.

.

.

Принимаем ширину отделений В = 9 м. Скорость движения воды в отстойнике, м/с:

.

.

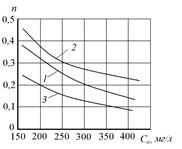

Определим условную гидравлическую крупность при Н 1 = = 2,5 м и t = 20 оС, соответствующую требуемому эффекту осветления воды. Требуемая продолжительность осветления воды в цилиндре высотой h 1 = 500 мм по табл. 2.7 τ = 775 с. В соответствии с рис. 2.25 n = 0,3.

| Рис. 2.25. Зависимость показателя степени n от концентрации С о: 1 – при Э = 50 %; 2 – при Э = = 60 %; 3 – при Э = 70 % |

По формуле находим условную гидравлическую крупность, м/с:

, (2.73)

, (2.73)

.

.

При t = 10 оС, μл = 0,0101 и μп = 0,0131 по формуле (2.39), м/с:

u о = 0,0101 · 0,00199/0,0131 = 0,00153.

Вертикальную турбулентную составляющую определяем по формуле (2.16), м/с:

ω = 0,05 · 0,0052 = 0,00026.

Длина отстойника по формуле, м:

, (2.74)

, (2.74)

где u о – условная гидравлическая крупность, соответствующая заданному эффекту осветления воды для реальных размеров сооружения и условий проектирования; ω – вертикальная турбулентная составляющая, определяемая по формуле (2.16);

.

.

Общий объем проточной (рабочей) части сооружений, м3: V отс = nBH 1 L = 6 · 9 · 2,5 · 20,5 = 2767,5.

Рассмотрим вариант с глубиной H 1 = 3 м. Тогда ширина отстойника, м:

.

.

Принимаем ширину отделений B = 6 м и находим что, cкорость движения воды, м/с:

;

;

;

;

u о = 0,0101 · 0,0023/0,0131 = 0,00177;

w = 0,05 · 0,0065 = 0,00032;

.

.

Общий объем проточной части сооружений в этом случае составит, м3:

V отс = 6 · 6 · 3 · 26,9 = 2905 > 2767,5.

Следовательно, первый вариант с глубиной H 1 = 2,5 м целесообразнее и принимается за основной (для последующего применения).

Масса улавливаемого осадка в сутки составит, т/сут:

.

.

При влажности W ос = 95 % и плотности ρ = 1 т/м3 объем осадка, м3/сут:

.

.

Осадок сгребается в бункер скребковым механизмом цепного типа и удаляется из бункера по трубопроводу под гидростатическим напором, равным 1,5 м.

Общая высота отстойника на выходе, м:

Н = Н 1 + Н 2 + Н 3 = 2,5 + 0,3 + 0,5 = 3,3.

Пример 2.8. Запроектировать типовые радиальные отстойники для очистки бытовых сточных вод, расход которых Q ср.сут = = 120 000 м3/сут. Содержание взвешенных веществ в воде С о = = 180 мг/л. Допустимое содержание взвешенных веществ в осветленной воде Сt = 100 мг/л.

Решение. Последовательность решения задачи следующая: вначале определяется требуемый объем сооружений, по которому затем будут подобраны типовые отстойники.

Требуемый эффект осветления воды, %:

Э = (С о – Сt) 100/ C о = (180 – 100) 100/180 = 44,4.

Уравнение

можно записать в следующем виде:

или

q = nkF (u o – w).

Помножив левую и правую части уравнения на Н 1 с учетом того, что FH 1 = V от , получим

,

,

где V от – объем зоны отстаивания одного отстойника.

Полученное уравнение может быть использовано для расчета.

Определим значения величин, входящих в расчетное уравнение (при K об mах = 1,47), м3/с:

q = Q ср.сут K об mах /(24 · 3 600) = 120 000 · 1,47/86 400 = 2,042.

Для радиальных отстойников k = 0,45 (см. табл. 2.9). Для обеспечения заданного эффекта осветления воды продолжительность осветления ее в цилиндре h 1 = 500 мм должна быть τ1 = 960 с (см.табл. 2.8). Принимаем Н 1 = 3,1 м. Тогда условная гидравлическая крупность по формуле (2.73), мм/с:

,

,

где n = 0,31 (см. рис. 2.25).

При t = 10 оС по формуле (2.31), мм/с:

u о = 0,0101 · 1,83/0,0131 = 1,41.

Вертикальную турбулентную составляющую при υ = 3 мм/с определяем по формуле, мм/с:

w = 0,05 υ = 0,05 · 3 = 0,15.

Объем каждого отстойника при n = 8, м3:

.

.

Принимаем отстойники по типовому проекту 902-2-88/75 со следующими размерами: диаметр D = 24 м; глубина отстойника с осадочной частью у внешней стенки Н г = 3,4 м; глубина проточной (рабочей) части Н 1 = 3,1 м; объем зоны отстаивания 1400 м3; объем зоны для накопления осадка 210 м3.

Теоретическая продолжительность осветления воды при максимальном расходе составит, ч:

τ = nV от / q = 8 · 1 400/2,042 = 5 485 c = 1,52.

Пример 2.9. Рассчитать нефтеловушки для очистки производственных сточных вод от нефти при среднем расходе сточных вод Q ср.сут = 10 000 м3/сут и часовом коэффициенте неравномерности сточных вод K ч = 1,3. Содержание нефти в воде С 1 = = 100 мг/л. В очищенной воде содержание нефти не должно превышать С 2 = 40 мг/л.

Решение. Максимальный секундный расход на нефтеловушки, м3/с:

qmax = Q ср.сут K ч /(24 · 3 600) = 10 000 · 1,3/86 400 = 0,15.

Принимаем три отделения нефтеловушки; глубина проточной части Н 1 = 2 м; расчетная скорость движения воды υ = 0,005 м/с. Эффект очистки воды от нефти, %: Э = (С 1 – С 2) 100/ С 1 = = (100 – 40) 100/100 = 60. При этом гидравлическая крупность u о = = 0,6 мм/с. Ширину отделений вычисляем по формуле (2.72), м:

В = 0,15/(3 · 2 · 0,005) = 5.

Длину нефтеловушки определяем по формуле (2.74), м:

L = 0,005 · 2/(0,5 · 0,0006) = 33,3.

Количество уловленной нефти, т/сут:

.

.

Вопросы для самоконтроля

1. Для чего применяется механическая очистка сточных вод? Назовите процессы, которые проводят при механической очистке сточных вод.

2. В каких случаях осадки выгружают вручную?

3. Назовите скорость потока в решетках, песколовках и отстойниках.

4. Какова гидравлическая крупность в песколовках и отстойниках?

5. Когда применяются усреднители с перемешиванием объема, используемые в промышленности?

6. Объясните суть работы тонкослойных отстойников. Чем отличается многоярусная нефтеловушка от тонкослойного отстойника?

7. Какой конструкции осветлители Вы знаете? Нарисуйте и объясните, как они работают.

8. Что применяется для очистки сточных вод от всплывающих примесей?

9. Напишите формулу для определения производительности отстойных центрифуг.

10. Для чего применяются гидроциклоны? Нарисуйте конструкции открытых гидроциклонов.

11. Что применяется для удаления осадков из приямка отстойников?

12. Чем отличаются между собой конструкции вертикальных отстойников?

13. Чем отличаются периодически работающие и непрерывно работающие тонкослойные отстойники?

14. Какую концентрацию взвешенных частиц должны обеспечить аппараты механической очистки сточных вод?

2015-06-10

2015-06-10 3018

3018