Контрастирующая фотография — это система методов исследования, результатом которых является фотоизображение с измененными по отношению к объекту яркостными или цветовыми характеристиками. Этот раздел криминалистической фотографии изучает свойства малоконтрастных объектов, особенности их восприятия, методы и средства воспроизведения на черно-белых и цветных фотоматериалах.

В криминалистике и судебной экспертизе контрастирующую фотографию применяют для выявления трудноразличимых следов, восстановления содержания документов, установления факта внесения изменений в их содержание (дописок, дорисовок и т. п.). Оптимальные результаты достигаются, во-первых, усилением контраста, например, при фотографировании деталей с невысокой яркостью,

а во-вторых, его снижением при необходимости исключить помехи, мешающие восприятию полезных деталей. Третья задача сводится к избирательному усилению полезных деталей при одновременном ослаблении помех.

Восприятие яркостей. Восприятие ахроматических (черно-белых) объектов обусловлено различиями в количестве отраженного или пропущенного его деталями света (без изменения спектрального состава). Ранее эта способность зрения человека характеризовалась как контраст — зрительно воспринимаемое соотношение яркостей (оптических плотностей) объекта:

|

|

|

к _ втах к _ Вфона

R R

min дет

Восприятие яркостей связывается и со способностью глаза или оптического прибора ощущать незначительные различия в яркостях деталей на отдельных участках объекта или его изображения. Небольшие изменения в яркостях не сразу улавливаются глазом. И лишь когда различие достигает определенной величины, деталь становится заметной.

Глаз человека или иной оптический прибор способны воспринимать миниальные различия в яркостях или в цвете, начиная с определенного предела. Наименьшее различие в яркостях или цветовых оттенках, которое в данных условиях воспринимается зрительно (прибором), называется порогом различения и выражается через разность этих яркостей:

AB=B,-B, или через разность оптических плотностей:

AD=D1-D, или через разность длин волн излучений:

ЛЛ=Л,~А,

где ДВ (AD) — наименьшая разность яркостей (плотностей), обеспечивающая зрительное отличие большей яркости Bi (плотности Di) от меньшей В (D);

ДЛ — наименьшая разность длин волн, при которых излучение с длиной волны Ai можно зрительно отличить от излучения с длиной волны Л.

Порог различения не может служить мерой различаемости деталей. Примером этому служит следующий факт. Если взять две пары источников света, мощностью 1 и 2 Вт; 99 и 100 Вт, то порог различения для них составит одну и ту же величину, равную 1 Вт:

|

|

|

ABi = 2 -1 = 1 Вт, АВ2= 100-99 = 1 Вт.

Однако если в первом случае различие в яркости' источников сразу улавливается зрением, то во втором нет. Для количественной оценки различаемости вводится величина порогового контраста.

Пороговым контрастом является величина, выражаемая через отношение порога различения к световой характеристике, имеющей большее численное значение. Эта величина порога различения, при которой яркости сравниваемых излучений минимально различаются и которую можно обнаружить зрительно:

D _ D

l/ _ Dmax °min,

| max |

в,

где Кп— пороговый контраст;

Вмах и Bmin — максимальные и минимальные яркости.

В рассматриваемом нами примере значение порогового контраста составит:

2-7 К, =^—^- = 0,5,

к т-99_

2 100

т. е. пороговый контраст в первом случае в 50 раз больше, чем во втором.

Контрастная чувствительность методов и средств —

это их способность воспринимать минимальные различия в яркостях. Как и глаз человека, она характеризуется величиной порога различения, т. е. теми минимальными различиями, которые улавливаются данным методом или средством, а их эффективность определяется способностью увеличивать или уменьшать эти различия.

Контрастная чувствительность глаза (прибора) обратна пороговому контрасту, т. е. чем меньшая разница в яркостях обнаруживается, тем выше контрастная чувствительность зрения. Глаза чело-

века способны эффективно различать детали в широком интервале яркостей, составляющем примерно 1:1012. В любом участке этого интервала зрение адаптируется к яркости наблюдаемой картины. Однако если освещенность слишком высока, то ослепленные глаза воспринимают лишь значительные различия в яркостях. При низкой освещенности предмет выглядит черным какие-либо яркостные различия практически не воспринимаются. Предел чувствительности глаза составляет примерно 0,02, но только при благоприятных условиях, создаваемых обычно в лабораториях. В реальности контрастная чувствительность глаза ниже и колеблется от 0,05 до 0,5.

Контрастная чувствительность фотографического процесса также достаточно велика и при благоприятных условиях сравнима с аналогичной характеристикой зрения. Она зависит от воздействия различных факторов, влияющих на формирование изображения. При значениях ниже порогового деталь не воспринимается глазом.

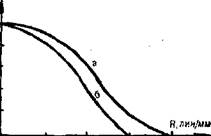

Из-за помех получаемая при фотографировании информация искажается. С уменьшением размеров деталей их контраст падает, ибо количество передаваемых пространственных частот ограничивается низкой разрешающей силой объектива. Причинами помех в фотографической системе являются и рассеяние света на линзах объектива и в фотослое, зернистая структура фотоматериала, дифракционные явления, фотографическая вуаль, неравномерности проявления, загрязнения негатива в процессе обработки, и т. п. (рис. 148).

|

T(R}(1,0 0,8 0,6

0,4

0,2

25 50 75 100

Рис. 148. Частотно-контрастные характеристики фотослоев: а — с высоким разрешением; б — с низким разрешением

Выявление слабовидимого нередко связано с работой на пределе чувствительности фотографического метода, поэтому к фотосистемам предъявляются очень жесткие требования. Так, во время съемки следует использовать идеально чистую, с высокой разре-

шающей силой оптику. Предпочтение отдают короткофокусным, жестко рисующим объективам с просветленными линзами.

Выбираемое для съемки увеличение не должно способствовать передаче фактуры объекта. На всех стадиях фотографического процесса необходима безукоризненная чистота, строгое соблюдение экспозиционного режима и условий обработки. Для усиления контраста применяют только свежие, с минимальной вуалью и высокой разрешающей способностью фотоматериалы, а обрабатывают их в свежеприготовленных растворах, дающих минимальную вуаль.

|

|

|

Различаемость деталей в реальных условиях зависит от многих факторов: яркостных и пространственных свойств, характера строения объекта, структуры его поверхности, освещенности и отражательной (поглощательной) способности ее отдельных участков, наличия в поле зрения помех. Возможны следующие варианты различаемости деталей:

1) деталь хорошо различима — К» 1;

2) деталь неразличима — К = 1;

3) деталь слаборазличима — К = 1.

Слабая видимость деталей может быть обусловлена следующими причинами:

— незначительным различием в яркостях детали и фона, в яркостях полезной и мешающей детали (отношение Вд/Вф называется полезным контрастом, а отношение Вп/Вф — мешающим контрастом);

— незначительным различием в окраске детали и фона, в окраске полезной и мешающей деталей;

— небольшой величиной детали — чем меньше деталь, тем больший контраст она должна иметь для наблюдения в нормальных условиях;

— невысокой резкостью детали на изображении. Незначительные по размерам и с невысоким контрастом детали размыты на нерезком изображении и не могут быть обнаружены из-за конечной величины их порогового контраста и зернистой структуры фотоматериала.

2015-06-26

2015-06-26 4799

4799