Наиболее опасный вид поражения от атмосферных перенапряжений — это прямой удар молнии в объект. Ток молнии Iм, протекая через заземленный объект с сопротивлением заземления R3, создает на нем падение напряжения Uz = 1KRZ . Вследствие больших значений тока молнии это напряжение может достигать сотен тысяч и миллионов вольт, следовательно, изоляция установки неизбежно будет нарушена. - В связи с этим защита от прямых ударов молнии основана на том, что направление лидера молнии наиболее вероятно к объекту, на котором имеется максимальное значение напряженности электрического поля. В качестве объектов сооружают возвышенные молниеотводы, которые принимают на себя лидер и главный разряд молнии.

Правильный выбор расположения молниеотводов позволяет практически исключить попадание молнии в защищаемый объект. Чтобы при этом напряжение на молниеотводе не превышало допустимого предела и не возникали условия для повреждения изоляции защищаемого объекта, молниеотводы должны быть заземлены через малое сопротивление.

|

|

|

Для защиты объектов небольшой протяженности (здания, открытые подстанции) применяют стержневые молниеотводы. Стержневой молниеотвод представляет собой высокую деревянную, железобетонную или стальную мачту (возможны комбинированные), вертикально закрепляемую в земле. На верху мачты укрепляют молниеприемник, который представляет собой стальной стержень диаметром не менее 12 мм, трубу или угловую сталь площадью сечения не менее 100 мм2. Он должен быть выше мачты не менее чем на 15 см и не более чем на 2 м, возможна длина молниеприемника до 5 м. Молниеприемник соединен с токоотводом, в качестве которого применяют стальную проволоку диаметром не менее 6 мм. Токоотвод проходит вниз вдоль мачты и соединяется с заземлением из стержней или уголковой стали, сопротивление растеканию которого не должно превышать 15... 20 Ом. Заземление следует располагать не ближе чем на 0,5... 0,8 м от фундаментов зданий. Протяженные объекты (линии электропередачи, крупные подстанции) более целесообразно защищать от прямых ударов молнии заземленными тросами, натянутыми над защищаемым объектом. Следует отметить, что линии напряжением до 35 кВ включительно, а на деревянных опорах и 110 кВ защищать от прямых ударов молнии не рекомендуется по экономическим соображениям

|

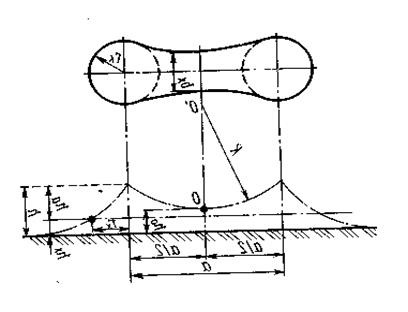

Рис. 4.2 Зона защиты одиночного стержневого молниеотвода высотой до 60 м:h — высота молниеотвода; hx—высота точка в границе защищаемой зоны; hа = h — hх—активная высота молниеотвода; rx -радиус защитына высоте hx,

Зона защиты одиночного стержневого молниеотвода высотой до 60 м показана на рисунке 4.2.

|

|

|

|

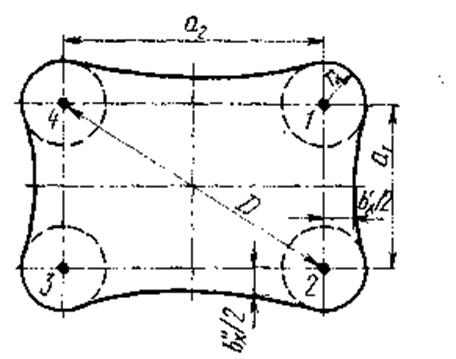

Рис. 4.3. Зоны защиты двух стержневых молниеотводов одинаковой: высоты до 60 м: α -расстояние между молниеотводами; b х - наименьшая ширина зоны защиты на уровне hХ; r х - радиус зоны защиты одиночного молниеотвода; R- радиус окружности, проходящий через вершины молниеотводов и точку О, находящуюся на уровне h0.

Размеры зоны определяются соотношением

(4.1)

(4.1)

где Р = 1 при h < 30 м и Р= 5,5/  при высоте h > 30 м.

при высоте h > 30 м.

Вследствие вероятностного характера прорывов молнии выполнение молниезащиты, полностью исключающей поражение защищаемых объектов, не

всегда целесообразно, а в ряде случаев вообще технически неосуществимо. Оптимальную надежность, то есть высоту молниеотвода, определяют на основе сопоставления стоимости молниезащиты с возможным ущербом от поражения молнией, учитывая при этом недоотпуск электроэнергии за время ликвидации повреждений.

Для открытых распределительных устройств станций и подстанций, принимают зоны защиты с вероятностью прорыва не более 10-2, то есть не более одного удара молнии из ста может поразить защищаемый объект. При этом вводы аппаратов и шинопроводы должны находиться по возможности в глубине зоны защиты, так как поражение их молнией представляет наибольшую опасность.

Если одиночный стержневой молниеотвод не обеспечивает охвата всей защищаемой зоны либо требуется слишком высокий молниеотвод, число молниеотводов следует увеличить. Зона защиты двух стержневых молниеотводов (двойной молниеотвод)

Наименьшую ширину зоны защиты между молниеотводами на уровне h0 определяют по кривым, приведенным на рисунке 4.3.

Наименьшая высота зоны защиты для молниеотводов; h < 30 м h0 = h — a/7 и при высоте h > 30 м h0 = h — a  /7·5,5.

/7·5,5.

Зона защиты трех и более стержневых молниеотводов значительно превышает сумму зон защиты одиночных молниеотводов. Построения горизонтальных сечений зоны защиты на уровне hxпоказаны на рисунке 1.6 на примере четырех стержневых молниеотводов. Радиус защиты r х определяют так же, как для одиночного молниеотвода.

Расстояние между двумя стержневыми молниеотводами не должно

|

Рис. 4.4. Зона защиты четырех стержневых молниеотводов (1, 2, 3, 4 ) одинаковой высоты на уровне hx

превышать для h < 30 м a ≤7(h —hx)и при высоте h > 30 м a≤7·5,5/  (h -hx).

(h -hx).

Необходимое условие защищенности всей площади на уровне hа для молниеотводов высотой до 30 м можно записать так; D  8hа и при высоте h > 30 м D

8hа и при высоте h > 30 м D  8hа •5,5/

8hа •5,5/

Для защиты протяженных объектов, главным образом проводов воздушных линий электропередачи напряжением 110 кВ и выше, применяют тросовые молниеотводы, которые представляют собой стальные тросы, проложенные на тех же опорах выше основных проводов.

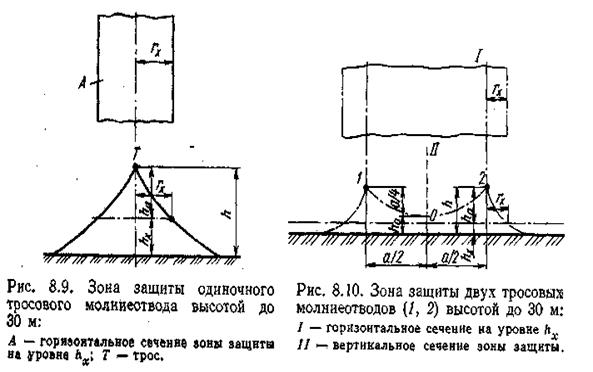

Зона защиты одиночного тросового молниеотвода высотой до 30 м, горизонтально подвешенного троса, имеет форму, показанную на рисунке 8.8. Зона защиты на уровне hx ограничивается двумя параллельными тросу линиями, расположенными на расстоянии r х от вертикальной плоскости, пересекающей молниеотвод. Это расстояние r х, условно называемое по аналогии с одиночным стержневым молниеотводом радиусом защиты, для h < 30 м определяют по формуле

.

.

Значение K1зависит от допустимой вероятности прорыва молнии в зону защиты. Для защиты с вероятностью прорыва молнии не более 10-2 K1=1,21, а с вероятностью прорыва не более 10-3 K1 =0,6.

Построение зоны защиты двух параллельных тросовых молниеотводов высотой до 30 м показано на рисунке 4.6. Внешние области зон защиты определяются как для одиночного тросового молниеотвода. Вертикальное сечение зоны защиты между двумя тросовыми молниеотводами ограничивается дугой окружности, проходящей через молниеотводы и среднюю точку между молниеотводами 0, находящуюся на высоте

|

|

|

h 0 = h-a / K3.

h 0 = h-a / K3.

Значение К3зависит от принятой вероятности прорыва молнии в зону защиты. Для зоны с вероятностью прорыва не более 10-2 К3 = 5, для зоны с вероятностью прорыва не более 10-3 / К3 = 3.

Значение К3зависит от принятой вероятности прорыва молнии в зону защиты. Для зоны с вероятностью прорыва не более 10-2 К3 = 5, для зоны с вероятностью прорыва не более 10-3 / К3 = 3.

Для защиты объекта между двумя тросами необходимо соблюсти условие ha = h — hx  a/ К3, определяющее превышение молниеотвода над защищаемым объектом.

a/ К3, определяющее превышение молниеотвода над защищаемым объектом.

Число ударов молнии в год в протяженный объект, в том числе тросовый молниеотвод высотой h и длиной l (м), и составляет:

N = 2n T l R·10-6,

где R= 3,5 h.

2015-07-04

2015-07-04 2753

2753