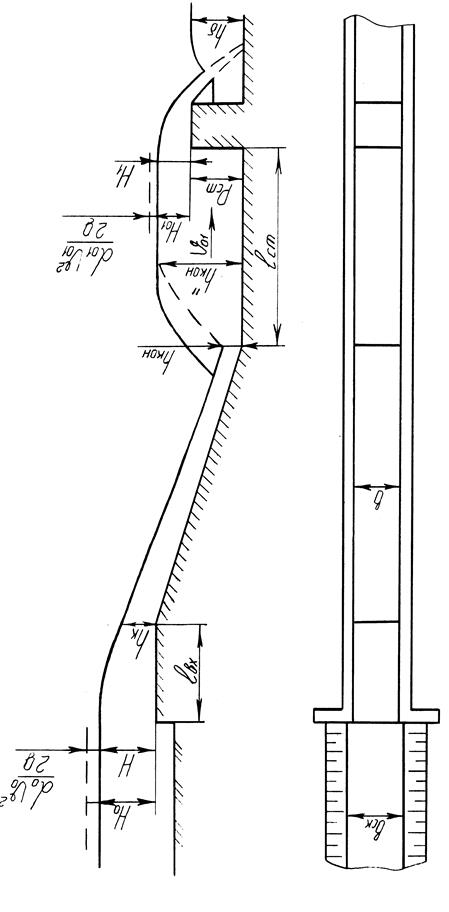

В расчетно-графической работе требуется рассчитать конструктивные элементыбыстротока: входную часть, водоскат (лоток) и выходную часть (рисунок 2.2). По расчетным данным построить продольный профиль по оси и план быстротока.

Входная часть проектируется призматической формы (прямоугольного сечения) с уклоном дна i = 0 по типу водослива с широким порогом (при P1 ≥ 0).

Расчет заключается в определении ширины входной части и глубины потока в конечном сечении (методику см. п. 2.2).

Водоскат быстротока представляет собой лоток из бетона с уклоном дна iл. > ik.

Следует определить уклон и длину лотка, а также глубину в конце лотка.

Рекомендуется такая последовательность расчета:

1) По расходу Q и ширине лотка bл определяется критическая hк и нормальная h0 глубины. Расчет h0 выполняется по формуле расхода Q = υω с учетом максимально допустимой скорости потока на водоскате υдоп. Значением υдоп следует задаться с учетом материала лотка.

2) По известной h0 и υдоп из формулы Шези υ = C  определяется уклон лотка iл.

определяется уклон лотка iл.

|

|

|

3) По заданной разности отметок  ВБ–

ВБ–  НБ, с учетом уклона лотка iл, определяется длина лотка L.

НБ, с учетом уклона лотка iл, определяется длина лотка L.

На выходной части быстротока поток из бурного состояния переходит в спокойное с образованием гидравлического прыжка.

Задача расчета состоит в обеспечении полного гашения энергии потока в нижнем бьефе.

Сначала определяется характер сопряжения. При этом глубину в конце водоската hкон (значение берется из РГР№1, задача2) принимают в качестве первой сопряженной глубины и по ней вычисляют вторую сопряженную глубину h″кон. При выполнении РГР рекомендуется найти вторую сопряженную глубину по уравнению гидравлического прыжка:

П(h) = (Q2/gω + hцтω), (2.4)

где ω – площадь живого сечения, соответствующая глубине;

hцт – глубина погружения центра тяжести живого сечения.

Расчет выполняется методом подбора. Для этого задаются h (не менее 7 значений) и находят соответствующие значения прыжковой функции.

По расчетным данным строится график, из которого по hкон находится hкон″.

Если hкон″ > hб, в нижнем бьефе проектируется гаситель энергии в виде водобойной стенки или водобойного колодца.

Расчетом определяется высота стенки Рст и расстояние от сжатого сечения до водобойной стенки lст.

Высота водобойной стенки: Рст = σhс″ - Н1,

где σ – коэффициент затопления прыжка; принимается σ = 1,05 – 1,10;

|

|

Н1 – геометрический напор на водобойной стенке; определяется из формулы водослива (2.1) при = 0,40 – 0,42.

Расчет высоты стенки производится методом последовательных приближений. В первом приближении принимают стенку не затопленной (σп = 1). В дальнейшем находят уточненные значения коэффициента подтопления σп и высоты стенки.

|

|

|

Расстояние от сжатого сечения до водобойной стенки принимается равным длине подпертого гидравлического прыжка lст = 3 hс″.

Библиографический список

1. СТО 0493582-003-2005. Самостоятельная работа студента. – Уфа: БГАУ, 2005. -30с.

2. Штеренлихт Д.В. Гидравлика. – М.: КолосС, 2005. – 655 с.

3. Чугаев Р.Р. Гидравлика - М.: БАСТЕТ, 2008. - 672 с.

4. Андриевская А.В., Кременецкий НН., Панова М.В. Задачник по гидравлике. – М.: Энергия, 1970.

5. Киселев П.Г. Справочник по гидравлическим расчетам. – М.: Энергия, 1970.

6. Недриги В.П. Гидротехнические сооружения. Справочник проектировщика. – М.: Стройиздат, 1983. - 543 с.

2015-07-04

2015-07-04 2997

2997