Тела первых нейронов расположены в продолговатом мозге (рис.).

Преганглионарные нервные волокна идут в составе блуждающих нервов и заканчиваются в интрамуральных ганглиях сердца. Здесь находятся вторые нейроны, отростки которых идут к проводящей системе, миокарду и коронарным сосудам. В ганглиях находятся Н-холинорецепторы (медиатор – ацетилхолин). На эффекторных клетках располагаются М-холинорецепторы. АХ, образующийся в окончаниях блуждающего нерва, быстро разрушается ферментом холинэстеразой, присутствующим в крови и клетках, поэтому АХ оказывает только местное действие.

Получены данные, свидетельствующие о том, что при возбуждении наряду с основным медиаторным веществом в синаптическую щель поступают и другие биологически активные вещества, в частности пептиды. Последние обладают модулирующим действием, изменяя величину и направленность реакции сердца на основной медиатор. Так, опиоидные пептиды угнетают эффекты раздражения блуждающего нерва, а пептид дельта-сна усиливает вагусную брадикардию.

|

|

|

Волокна от правого блуждающего нерва иннервируют преимущественно синоатриальный узел и в несколько меньшей степени миокард правого предсердия, левого — атриовентрикулярный узел.

Поэтому правый блуждающий нерв влияет преимущественно на ЧСС, а левый на АВ‑проводимость.

Парасимпатическая иннервация желудочков выражена слабо и оказывает своё влияние косвенно – торможением симпатических эффектов.

Влияние на сердце блуждающих нервов впервые изучили братья Вебер (1845). Они установили, что раздражение этих нервов тормозит работу сердца вплоть до полной его остановки в диастолу. Это был первый случай обнаружения в организме тормозящего влияния нервов.

Медиатор нервно-мышечного синапса — ацетилхолин — действует на М2-холинорецепторы кардиомиоцитов.

Изучаются несколько механизмов этого действия:

• ацетилхолин может активировать К+-каналы сарколеммы через G-белок, минуя вторые посредники, что объясняет его короткий латентный период и краткое последействие. Более длительно он активирует К+-каналы через G-белок, стимулируя гуанилатциклазу, увеличивая образование цГМФ и активность протеинкиназы G. Повышение выхода К+ из клетки приводит:

к увеличению поляризации мембраны, что снижает возбудимость;

замедлению скорости МДД (замедление ритма);

замедлению проведения в АВ-узле (в результате уменьшения скорости деполяризации);

укорочению фазы «плато» (что уменьшает входящий в клетку Са2+-ток) и снижению силы сокращения (преимущественно предсердий);

вместе с тем укорочение фазы «плато» в кардиомиоцитах предсердий приводит к уменьшению периода рефрактерности, т.е.повышению возбудимости (возникает риск предсердных экстра

систол, например во время сна);

|

|

|

• ацетилхолин оказывает через Gj-белок тормозящее действие на аденилатциклазу, снижая уровень цАМФ и активность протеинкиназы А. В результате уменьшаются проводи-

При раздражении периферического отрезка перерезанного блуждающего нерва или непосредственном воздействии ацетилхолина наблюдаются отрицательные батмо-, дромо-, хроно- и инотропные эффекты.

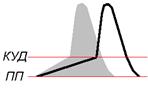

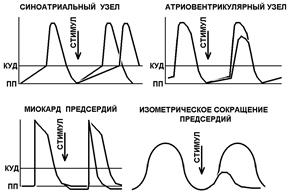

Рис.. Типичные изменения потенциалов действия клеток синоатриального узла при стимуляции блуждающих нервов или прямом действии ацетилхолина. Серый фон — исходный потенциал.

Типичные изменения потенциалов действия и миограммы под влиянием блуждающих нервов или их медиатора (ацетилхолина):

Ускользание сердца из-под влияния блуждающего нерва

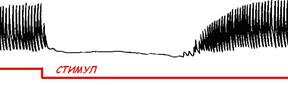

При продолжительном раздражении блуждающего нерва прекратившиеся вначале сокращения сердца восстанавливаются, несмотря на продолжающееся раздражение. Это явление называют ускользанием сердца из-под влияния блуждающего нерва (рис.).

2015-07-03

2015-07-03 3856

3856