В основном групповые цели и методы их

достижения имеют три источника:

1. Указания сверху, получаемые группой от руководства в соответствии с субординацией. Однако лидеры низшего уровня привлекаются в качестве консультантов, с правом совещательного голоса при выработке этих установок.

2. Указания снизу, т.е. решения самой группы. Хотя цели и средства определены снизу, лидер тем не менее несет ответственность за их реализацию, поскольку он, будучи членом группы, также вовлечен в выработку этих целей и методов.

3. Указания самого лидера (при условии, что он обладает автономией в принятии решений).

Таким образом, независимо от источника, определение групповых целей и методов их достижения является обязательной функцией лидера.

Лидер как эксперт.

Лидер часто является тем лицом, к которому обращаются как

к источнику достоверной информации или квалифицированному специалисту. Безусловно, при высокой степени разделения функций в больших группах лидеры (руководители организаций) прибегают к услугам различных заместителей, специалистов и консультантов. Заметим, что в данном случае сам выбор этих экспертов второй ступени наглядно характеризует способности самого руководителя.

В организациях с менее формальной структурой или спонтанно возникших группах лица, обнаружившие наибольшую техническую осведомленность в сфере групповых целей, сами становятся лидерами. Так, например, в сложных условиях какой-либо экспедиции проводник, благодаря знанию местных особенностей, может исподволь принять на себя фактическое руководство группой.

Почти во всех случаях, когда члены группы зависят от человека, технические знания и квалификация которого необходимы для осуществления групповых целей, вокруг этого лица происходит поляризация власти, которую он может использовать для укрепления своей роли лидера.

Лидер как представитель группы во внешней среде.

|

|

|

Лидер является официальным лицом группы, выступающим во внешней среде от имени всех. Поэтому участникам группы не безразлично, кто и как их будет представлять; лидер в этом случае отождествляет собой всех членов группы, их коллективный разум, волю и т.д. Он трансформирует информацию, исходящую от группы и получаемую для группы. В последнем смысле он является «привратником».

Лидер как регулятор отношений внутри группы.

Регулирование личностных и деловых отношений внутри группы осуществляется через коммуникативную сеть, которая может иметь различный вид. В некоторых группах вся информация проходит через

лидера; иногда в группе существуют приближенные к лидеру лица, которые замыкают на себе эту сеть; существует тип групп, где лидер является «одним из всех».

Лидер как источник поощрений и наказаний.

|

|

|

Особенно важным обстоятельством, с точки зрения члена группы, является система поощрений и наказаний, которую лидер применяет для контроля за деятельностью участников группы.

Эта функция предъявляет высокие требования к личностным качествам лидера, особенно в группах, где большее внимание уделяется не материальному, а моральному фактору. Лидер должен знать индивидуальную мотивацию деятельности каждого члена группы, соизмерять силу воздействия поощрительных мер по отношению к каждому из участников группы. Помимо административного регулирования деятельности членов и применения официальных мер поощрения лидер может умело применять неформальные социальные санкции, которые обычно складываются в малых группах.

Неформальные санкции – это приемы, с помощью которых люди, знающие друг друга близко, выражают уважение тем, чье поведение соответствует их ожиданиям, и проявляют недовольство теми, кто не оправдывает их надежд.

Лидер как третейский судья и миротворец.

Это функция в известной мере связана с предыдущей. В условиях конфликтов между членами группы лидер должен выступать

как судья и утешитель одновременно, т.е. кого-то поощрять, а кого-то наказывать. В связи с этой функцией в руках лидера оказывается средство, благодаря которому он может уменьшать или поддерживать тенденцию к фракционизму внутри группы, в зависимости от того, каковы его личные планы.

Лидер как пример.

В некоторых типах групп лидер может служить моделью поведения для остальных членов группы, т.е. обеспечивает их наглядным указанием на то, кем они должны быть и что они должны делать. Командир отделения, который храбро ведет своих солдат в бой, служит именно таким примером. Особое место в сознании людей занимают лидеры эталонных групп.

Лидер как символ группы.

Группы с высокой степенью сплоченности стремятся не

только к внутренним, но и внешним отличиям от остальных индивидуумов. Члены таких групп прибегают к различным знакам отличия в одежде и поведении (например, члены масонских лож, политических партий, клубов и т.д.). Лидеры, являясь ядром таких групп, начинают выполнять функцию символов: их имена присваивают всему движению (и косвенно его

участникам), в частно-промышленном мире владельцы фирм сами осуществляют такую символизацию, рассматривая свое дело как продолжение своей личности, религиозные течения и секты продолжают носить имена своих основателей весьма продолжительное время и т.д.

В равной степени это касается различных научных школ, представители которых даже после смерти лидера идентифицируют себя с ним.

Лидер как фактор, отменяющий индивидуальную ответственность. Нередко лидер играет важную роль для членов группы в освобождении их от ответственности за личные решения и действия, которой они хотели бы избежать. Любимые выражения лидеров: «все претензии ко мне», «действуйте моим именем», «передайте, что я приказал», – относятся именно к этой функции. Таким образом, в ответ на преданность последователя

лидер берет на себя труд принимать за него решения. Причем последователи довольно охотно передают свою свободу лидерам (Фромм назвал это явление «бегством от свободы»).

Лидер как проводник мировоззрения.

Лидер в большинстве случаев служит источником ценностей и норм, составляющих групповое мировоззрение. В целом оно отражает идеологию того общества, к которому принадлежит группа. В масштабах организации частное мировоззрение группы обычно больше соответствует образу мышления руководства, нежели отдельных рядовых членов. Взгляды в большей степени просачиваются вниз, чем наоборот; это особенно верно в тех случаях, когда лидер контролирует информацию, поступающую в группу из внешней среды.

Лидер как отец.

|

|

|

Многочисленные функции лидера получают интеграцию во

всеобъемлющей роли отца для членов группы. Истинный лидер – это фокус всех положительных эмоций членов группы, идеальный объект идентификации и чувства преданности. Если лидер в некоторых отношениях не соответствует идеалам последователей, они могут его мысленно «переделать» на свой манер. «Отеческая» роль во многом

объясняет ту почти беспредельную власть, которую иногда приобретают лидеры при определенных условиях.

Лидер как «козел отпущения».

Насколько лидер может быть объектом положительных чувств в случае достижения группой поставленных целей, настолько же он может служить мишенью для агрессии со стороны членов группы в случае неудачи.

Когда группа находится в состоянии фрустрации (это психическое состояние, для которого характерны такие проявления как неудача, обман, тщетное ожидание, расстройство замыслов), лидер может оказаться тем замещающим объектом, на который «без разбору все шишки валятся». Особым случаем является утрата членами группы иллюзий относительно действительных целей или личности лидера. Поэтому идейные противники так настойчиво ищут факты, компрометирующие лидера враждебной группы.

Безусловно, не все члены группы одинаково воспринимают личность и поступки лидера. Можно отметить, что лидер (впрочем, как и все остальные люди) существует в сознании последователей в рамках их личности, т.е. возможности восприятия человека человеком ограничиваются личностными данными воспринимающего. Кроме того, чем менее доступен лидер, тем больше он предоставляет простора для фантазии последователей в конструировании его (лидера) образа.

Перечисленные функции лидеров имеют неодинаковое значение применительно к различным типам групп. Поэтому трудно выделить среди названных ролей лидера главные и второстепенные; их значение колеблется в зависимости от внутренних и внешних факторов, всего того, что мы называем жизнью коллектива.

|

|

|

3.3. Восприятие лидера его группой

Лидер должен восприниматься как «один из нас». Изучение деловых биографий преуспевающих лидеров показывает, что лидер имеет определенные общие характеристики с членами группы. Поэтому он воспринимается как «один из нас», а не «пришелец».

Идентификация самих себя с пришельцем была бы для группы крайне затруднительна.

Лидер должен восприниматься как «подобный большинству из нас». Ему мало быть настоящим членом группы, он должен восприниматься как в особой степени воплощающий в себе нормы и ценности, имеющие наибольшее значение для группы.

До какой степени лидеры устоявшихся групп могут изменять принятые в них нормы и ценности?

Концепция лидера как «великого человека» предполагает, что он

может навязывать свои желания группе, прибегая к власти, свойственной его положению (статусу).

Однако есть и другая концепция, согласно которой группа всегда сильнее лидера и поэтому он вынужден принять нормы, принятые в группе. В целом вопрос о влиянии лидера очень интересен и важен, но пока еще не полностью выяснен. Возможно, что для того, чтобы оставаться лидером, он должен принимать, или делать вид, что принимает традиции, нормы и цели группы и помогать группе в достижении целей.

Лидер должен восприниматься как «лучший из нас». Принять основные нормы и ценности группы еще недостаточно, чтобы стать лидером. Нужно быть не только как «большинство из нас», но и, как это ни парадоксально, «лучшим из нас», поскольку лишь представляясь выдающейся личностью, он может служить примером для группы и сим- волизировать «отца». Быть «лучшим» необходимо также для того, чтобы осуществлять эффективное управление и кооперирование работы группы. Если лидер не является экс-

пертом относительно задач группы, то эти задачи или не будут выполнены, или будут выполнены крайне посредственно.

Но хотя лидер и должен быть «лучшим из нас», он не должен быть и намного умнее. Во-первых, слишком умный не воспринимается как «один из нас». Во-вторых, его интересы тогда могут быть далеки от проблем группы, он не будет достаточно мотивирован для того, чтобы помогать группе. В-третьих, могут возникнуть проблемы коммуникабельности из-за большого различия в уровнях интеллектуального развития. И, наконец, есть основания полагать, что очень умный лидер предпримет нововведения, к принятию

которых группа не готова, поскольку они противоречат установившейся групповой идеологии; в этом случае лидер не будет и как «большинство из нас».

Лидер должен оправдывать ожидания последователей. У членов группы может быть общее установившееся мнение относительно того, как должен вести себя лидер и какие функции он должен выполнять. И они будут выбирать и удерживать только таких лидеров, которые соответствуют их ожиданиям. Две функции лидера, упомянутые ранее, – устранение индивидуальной ответственности и символизация отца – предполагают, что в лидеры будет выбран тот, кто способен удовлетворить такие потребности индивида, как потребность на кого-то положиться, с кем-то сродниться и т.д.

Таким образом, личность выбираемого лидера частично зависит от личностных свойств последователей.

В управлении большинством американских промышленных и финансовых организаций предпочтение отдается волевому, директивному руководству; подбираются управляющие, способные оказывать давление, принуждать, толкать. В других группах или организациях может быть отдано предпочтение более мягкому стилю руководства.

3.4. Личностные характеристики лидеров

Что делает человека эффективным лидером? Этот вопрос давно интересует ученых.

Один из наиболее известных и простых ответов дает теория великих людей. Ее сторонников можно встретить среди историков, политологов, психологов и социологов. Теория великих людей (great person theory) утверждает, что человек, который обладает определенным набором личностных черт, будет хорошим лидером независимо от характера ситуации, в которой он находится. Абсолютным воплощением теории великих людей является

понятие харизматического лидера, перед которым преклоняются окружающие (от греч. charizma – дар, благодать божья, милость богов).

Если эта теория верна, то должны существовать какие-то ключевые черты личности, делающие человека великим лидером и выдающимся руководителем. Что это: высокий интеллект, харизма (обаяние), общительность, смелость? Или их сочетание? Что лучше: быть экстравертом или интровертом? Должен ли правитель быть абсолютно безжалостным, как предлагал в 1513 году Никколо Макиавелли в своем знаменитом трактате

«Государь»? Или лучшими руководителями являются высокоморальные люди? А может, правильный ответ дал великий Лао-Цзы, написавший две тысячи лет назад: «Страна управляется справедливостью, война ведется хитростью». Или же главное значение имеетне сама личность лидера, а социальные характеристики окружения, в котором она формировалась: состав семьи, образование, прежние занятия?

Психологи, озаботившись данным вопросом, провели множество специальных исследований. Как ни удивительно, оказалось, что очень мало личностных черт напрямую связаны с лидерской эффективностью, и найденная взаимозависимость обычно бывает довольно слабой.

Вот некоторые соотношения, обнаруженные между отдельными личностными характеристиками и лидерством.

1. Лидеры обычно обладают чуть более высоким интеллектом, чем их «паства». Но не намного. Претенденту на лидерство ни в коем случае нельзя отрываться от среднего интеллектуального уровня его последователей. Высоколобый интеллектуал может занять место ближайшего помощника, мудреца, тайного советника вождя, а в лучшем случае – серого кардинала. Но «путь на трон» ему чаще всего заказан.

2. Мотивация власти. Многие лидеры движимы сильным желанием власти. У них сильна концентрация на собственной персоне, забота о престиже, честолюбие, избыток энергии. Такие лидеры, как правило, лучше социально подготовлены, проявляют большую гибкость и способность к адаптации. Властолюбие и способность к интригам помогают им длительное время оставаться «на плаву». Но для них существует проблема эффективности. Например, Бориса Ельцина обычно рассматривают как лидера, обладающего чрезвычайно сильным стремлением к власти. Ему удавалось править Россией почти 10 лет. Однако вопрос, был ли он для страны эффективным руководителем, при этом остается открытым. 3. Исследование исторических записей показало, что среди 600 известных монархов наиболее знаменитыми были либо очень высокоморальные, либо исключительно аморальные личности.

4. Американский психолог Симонтон (Simonton) собрал информацию, касающуюся 100 личностных свойств всех президентов США. Сюда входили характеристики семей, в которых они росли, образование, прежние занятия и собственно черты личности. Только три из этих переменных: рост, размер семьи и количество книг, опубликованных президентом до того, как он вступил на эту должность, – коррелируют (это статистическая взаимосвязь двух или более случайных величин) с эффективностью деятельности президента на своем посту (определяемой по оценкам историков). Симонтон установил, что президенты США, выросшие в небольших семьях, чаще оставались в истории как великие политические деятели. Например, Франклин Рузвельт, которого считают одним из самых выдающихся американских президентов, был единственным ребенком.

Остальные 97 характеристик, включая и черты личности, согласно результатам данного исследования, вообще никак не связаны с эффективностью человека в качестве лидера.

5. Существует небольшая положительная зависимость между ростом человека и вероятностью, что он станет лидером группы. Так, почти все выборы в Соединенных Штатах выигрывал более высокий кандидат, исключение составляют только два случая. В 1992 году Билл Клинтон был на 4 дюйма (10 см) выше Джорджа Буша. В 1996 году он был всего

лишь на полдюйма (примерно 1,5 см) выше Роберта Доула. Оказавшись в Белом Доме, высокие президенты чаще становятся заметными историческими фигурами. Можно утверждать, что у высокого человека чуть больше шансов стать лидером. Однако не стоит забывать, что величайшими лидерами были Наполеон, Гитлер, Ленин, Сталин и множество других, которые не могли похвастаться высоким ростом.

6. Как ни странно, существует очень мало свидетельств того, что такие черты, как харизматичность, смелость, склонность к доминированию или уверенность в себе являются показателями эффективности деятельности человека в качестве лидера.

Итак, какую-то скромную взаимосвязь между личными характеристиками и лидерскими способностями можно обнаружить. Но в целом очень трудно предсказать, насколько хорошим лидером будет человек, только на основании его личностных черт.

Поэтому со временем исследователи стали склонятся к мнению, что недостаточно рассматривать одни лишь черты личности. Нужно учитывать и ситуацию, в которой эти черты проявляются. Это не значит, что свойства личности вообще не влияют на шансы стать лидером. Просто нужно рассматривать как личность человека, так и характер ситуации, в которой ему или ей приходится играть лидерскую роль. Согласно этой точке зрения, для того чтобы стать эффективным лидером, не нужно быть «великим человеком». Скорее, нужно оказаться подходящим человеком в подходящем месте и в подходящее время.

Лидер не может быть таковым всегда и везде. Он может проявить свои лидерские качества только в подходящей ситуации. Например, руководитель предприятия может очень успешно действовать в одних ситуациях и терпеть неудачи в других. Рассмотрим пример Стива Джобса, в возрасте 21 года основавшего вместе со Стефаном Возняком легендарную компанию «Apple». Эксцентричный Джобс меньше всего был похож на традиционного корпоративного топ-менеджера. Он воспитывался контркультурой 60-х годов, и к компьютерам обратился, уже имея за спиной опыт употребления ЛСД, путешествие в Индию и жизнь в коммуне. В те дни, когда еще не было никаких персональных компьютеров, необычный стиль Джобса был как раз тем, что нужно для создания новой индустрии. В течение пяти лет он превратился в лидера корпорации стоимостью несколько миллиардов долларов. Оказалось, однако, что неортодоксальная манера Джобса

плохо подходит для тонкого и сложного дела управления большой корпорацией в условиях рыночной конкуренции. Компания начала терпеть убытки, проигрывая в соревновании с конкурентами. В 1985 году Джобс был вынужден уйти из дела. Он вернулся, когда перед компанией встала необходимость произвести технологический рывок: качественно улучшить операционную систему своих «Макинтошей», восстановить доверие

клиентов и прежнее положение на рынке.

Таким образом, корпоративный лидер, который хочет оставаться эффективным длительное время, должен уметь быстро адаптироваться к изменчивым обстоятельствам и гибко варьировать свое поведение. Получается это у очень немногих. Гораздо чаще руководитель зацикливается на одном стиле поведения, который, например, оказался эффективным в дни становления компании, но совершенно не подходит для периода интенсивного роста и удержания завоеванных позиций. В результате фирма со временем теряет способность конкурировать на рынке. Еще один характерный пример – печальная судьба легендарного Джона Акерса, исполнительного директора IBM, бесславно уволенного из корпорации в 1993 году, после многих лет яркой и успешной карьеры. Сделав в 1980-х годах IBM флагманом компьютерной индустрии, Акерс оказался не в состоянии справиться со стремительными технологическими изменениями, которые охватили компьютерную промышленность в начале 90-х. Неслучайно в современном западном HighTech-бизнесе редко бывает, чтобы топ-менеджмент благополучно почивал в своих

креслах более пяти лет. Периодическая «смена караула» позволяет корпорациям оставаться динамичными, адекватно ориентироваться в быстро меняющемся мире.

3.5. Основные теории лидерства.

Различают несколько подходов к изучению лидерства.

1. Подход с позиции личных качеств (1930-е гг.) объясняет лидерство наличием определенного набора общих для всех лидеров личных качеств. Однако практикой наличие стандартного набора качеств, который приводит к достижению успеха во всех ситуациях,

не подтверждено.

2. Поведенческий подход (1940–50-е гг.) рассматривает лидерство как набор образцов поведения руководителя по отношению к подчиненным.

3. Ситуационный подход (начало 1960-х гг.) утверждает, что решающую роль для эффективности лидерства играют ситуационные факторы, при этом не отвергает важность личностных и поведенческих характеристик.

4. Современные подходы (1990-е гг.) постулируют эффективность адаптивного руководства, ориентированного на реальность. Оно означает применение всех известных стилей управления, методов и способов влияния на людей, сообразуясь с конкретной ситуацией. Это позволяет трактовать лидерство не только как науку, но и как искусство управления.

Подход с позиции личных качеств объясняет лидерство наличием определенного набора общих для всех лидеров личных качеств. На основе анализа результатов двадцати исследований было выявлено свыше восьмидесяти таких характеристик (физических, интеллектуальных, личностных, психологических). При этом наиболее общими чертами, которые отличают эффективного лидера от тех, кого он ведет за собой, являются честолюбие, энергичность, честность и прямота, уверенность в себе, адаптивность, способности и знания. Особенно очевидно эти качества проявляются у известных выдающихся лидеров (теория великих людей).

Однако личные качества не гарантируют успех, а их относительная важность в значительной мере зависит от других факторов, включая ситуацию, в которой оперирует менеджер. Вместе с тем в рамках данного подхода был сделан первый шаг и подведена научная база под осуществление процессов найма, отбора и продвижения персонала по личным качествам. Концепции личных характеристик находят отражение в различных программах оценки деловых качеств и развития работников. Поведенческий подход указывает на то, что эффективное руководство зависит не столько от личных характеристик менеджера, сколько от адекватности ситуации его поведения, уровня квалификации и предпринимаемых действий. Поведенческий подход акцентирует внимание на стиле лидерства, под которым понимается совокупность характерных приемов и методов, используемых руководителем в процессе управления. Стиль отражает степень делегирования руководителем полномочий своим подчиненным, используемый тип власти, методы работы с внешней средой, способы влияния на персонал, привычную манеру поведения руководителя по отношению к подчиненным.

К числу основных поведенческих моделей лидерства относятся теория «X» и «Y» Д. МакГрегора, теория лидерства К. Левина, континуум стилей руководства Р. Лайкерта, управленческая решетка Р. Блейка и Д. Моутана, теория Э. Фляйшмана и Э. Харриса и др.

Содержание поведенческих теорий разнообразно, но большинство из них представляет поведение лидерства на основе двух основных характеристик:

1. поведение, ориентированное на человеческие отношения (уважение к потребностям работников, забота о развитии персонала);

2. поведение, ориентированное на выполнение производственных задач любой ценой (при игнорировании потребностей и интересов подчиненных, недооценке необходимости развития персонала).

Одной из наиболее распространенных является теория лидерства К. Левина (1938 г.).

Она выделяет три стиля лидерства:

• авторитарный – характеризуется жесткостью, требовательностью, единоначалием, превалированием властных функций, строгим контролем и дисциплиной, ориентацией на результат, игнорированием социально-психологических факторов;

• демократический – опирается на коллегиальность, доверие, информирование подчиненных, инициативу, творчество, самодисциплину, сознательность, ответственность, поощрение, гласность, ориентацию не только на результаты, но и на способы их достижения;

• либеральный – отличается низкой требовательностью, попустительством, отсутствием дисциплины и требовательности, пассивностью руководителя и потерей контроля над подчиненными, предоставлением им полной свободы действий.

Исследование К. Левина дало основу для поисков стиля управления, который может привести к высокой производительности труда и удовлетворенности исполнителей.

Значительное внимание исследованию стилей руководства было уделено в трудах Р. Лайкерта, который в 1961 г. предложил континуум (теория множеств) стилей руководств. Его крайними позициями являются руководство, сосредоточенное на работе, и руководство, сосредоточенное на человеке, между ними расположены все другие типы лидерского поведения.

Согласно данной теории, различают четыре стиля руководства:

1. Эксплуататорско-авторитарный: руководитель имеет четкие характеристики автократа, не доверяет подчиненным, редко привлекает их к принятию решений, а задачи формирует сам. Основной стимул – страх и угроза наказания, вознаграждения случайны, взаимодействие строится на взаимном недоверии. Формальная и неформальная организация находятся в противоборстве.

2. Патерналистски-авторитарный: руководитель благосклонно позволяет подчиненным принимать ограниченное участие в принятии решений. Вознаграждение действительное, а наказание – потенциальное, и то, и другое используется для мотивации работников. Неформальная организация отчасти противостоит формальной структуре.

3. Консультативный: руководитель принимает стратегические решения и, проявляя доверие, тактические решения делегирует подчиненным. Ограниченное включение работников в процесс принятия решений используется для мотивации. Неформальная организация не совпадает с формальной структурой лишь частично.

4. Демократический характеризуется полным доверием, основан на широком привлечении персонала к управлению организацией. Процесс принятия решений рассредоточен по всем уровням, хотя и интегрирован. Поток коммуникаций идет не только в вертикальных направлениях, но и по горизонтали. Формальная и неформальная организации взаимодействуют конструктивно.

Р. Лайкерт назвал модель 1 ориентированной на задачу с жестко структурированной системой управления, а модель 4 – ориентированной на взаимоотношения, в основе которых лежат бригадная организация труда, коллегиальное управление, делегирование полномочий и общий контроль. По мнению Р. Лайкерта, последний подход является самым эффективным.

В целом поведенческие теории лидерства способствовали усилению внимания к вопросам обучения эффективным формам поведения. Задача организации представлялась не только в том, чтобы распознать эффективного лидера в процессе отбора персонала, но и в том, чтобы научить его навыкам успешного управления людьми.

Поведенческий подход заложил основы для классификации стилей руководства, направил усилия менеджеров на поиск оптимального стиля, однако уже в начале 1960-х гг. стал рассматриваться как ограниченный, так как не учитывал целого ряда других важных факторов, определяющих эффективность управленческой деятельности в той или иной ситуации.

Ситуационный подход: решающую роль в эффективном менеджменте играют ситуационные факторы, при этом не отвергает важность личностных и поведенческих характеристик.

В основе большинства ситуационных моделей лежит положение о том, что выбор адекватного стиля руководства определяется в результате анализа природы управленческой ситуации и определения ее ключевых факторов.

Одной из первых теорий ситуационного подхода стала модель руководства Ф. Фид-лера. Она сосредоточила внимание на ситуации и выделила три фактора, влияющие на поведение руководителя:

− отношения между руководителем и подчиненными (степень доверия и уважения);

− структура задачи (регламентация труда);

− власть руководителя (объем должностных полномочий).

Фидлер классифицировал лидеров групп по их отношению к «наименее предпочитаемому сотруднику» (НПС) в зависимости отличных качеств и отношений. Основой характеристики лидера служит оценка им НПС, которая позволяет установить две ориентации, определяющие эффективность стиля руководства: ориентация на человеческие отношения (лидер, характеризующий НПС в позитивных категориях) и ориентация на задачу (лидер, дающий НПС негативную оценку). Данная теория установила два важных факта, связанных с обеспечением эффективного руководства.

• Руководители, ориентированные на выполнение задачи, обеспечивают более высокую производительность группы в благоприятных и неблагоприятных ситуациях. Руководители, ориентированные на отношения, обеспечивают более высокую производительность группы в промежуточных состояниях;

• Эффективность работы руководителя зависит как от степени благоприятности ситуации, так и от стиля лидерства.

Решающим фактором является соответствие стиля руководства и ситуации, в которой работает коллектив. Добиться этого можно двумя способами:

− приспособить лидера к ситуации (посредством его подбора, стимулирования, обучения, переобучения, в крайнем случае – замены);

− изменить ситуацию (путем наделения руководителя дополнительными полномочиями).

Условием оптимальности стилей управления является ориентация на решение производственных задач и на установление благоприятных взаимоотношений в коллективе. Данная теория утверждает, что эффективный руководитель должен демонстрировать оба стиля и применять их в зависимости от характера текущей управленческой ситуации.

Важен и вывод о том, что каждая ситуация, в которой проявляется руководство, всегда есть сочетание действий руководителя, поведения его подчиненных, времени, места и других обстоятельств. И это сочетание чаще неблагоприятно, чем благоприятно.

Большое значение имеет теория жизненного цикла П. Герси и К. Бланшара. В ее основе лежит положение о том, что эффективный стиль лидерства зависит от «зрелости» исполнителей. Зрелость определяется квалификацией, способностями и опытом работников, готовностью нести ответственность, желанием достичь поставленной цели, т.е. является характеристикой конкретной ситуации.

Анализируя различные сочетания ориентации на рабочие задачи и человеческие взаимоотношения, П. Герси и К. Бланшар выделили следующие стили руководства: приказной, тренировочный, участия в управлении (поддерживающий) и делегирования, соответствующие уровням развития работников.

Теория устанавливает четыре стиля лидерства, соответствующих уровню зрелости персонала:

− высокая ориентация на задачу и низкая на людей (давать указания);

− одинаково высокая ориентация на задачу и людей (продавать);

− низкая ориентация на задачу и высокая на людей (участвовать);

− одинаково низкая ориентация на задачу и людей (делегировать).

Данная теория утверждает, что эффективный стиль руководства должен быть всегда разным в зависимости от зрелости исполнителей и характера управленческой ситуации.

Модель принятия решений В. Врума и П. Йеттона концентрирует внимание на процессе принятия решений. Она выделяет пять стилей лидерства, представляющих континуум, от автократического стиля принятия решений (AI и АИ), консультативного (CI и СИ) и

до группового (стиля полного участия) (GII):

А1 – менеджер сам решает задачу и принимает решение, используя имеющуюся у него информацию;

А2 – менеджер сам решает задачу, но сбор и первичный анализ информации осуществляется подчиненными;

С1 – менеджер принимает решение путем индивидуальных консультаций с отдельными подчиненными;

С2 – аналогично стилю С1, но консультации проводятся в групповой форме;

G2 – решение принимает группа, в которой менеджер играет роль «председателя».

Применение каждого из этих стилей зависит от ситуации (проблемы), для оценки которой разработаны семь последовательно используемых в процессе принятия решения критериев: значение качества решения; наличие достаточной информации и опыта у руководителя для принятия эффективного решения; степень структурированности проблемы; значение причастности подчиненных для принятия эффективного решения; вероятность поддержки автократического решения руководителя; степень мотивации подчиненных при решении проблемы; вероятность конфликта между подчиненными при выборе альтернативы.

Первые три критерия относятся к качеству решения, последние четыре – к факторам, ограничивающим согласие подчиненных с решением.

Современные специалисты в области менеджмента считают, что лидерство – это всегда определенное социальное отношение. В него следует включить по крайней мере четыре переменных:

− характеристики лидера;

− позиции, потребности и прочие характеристики его последователей;

− характеристики организации (ее цель, структура, природа задач, подлежащих выполнению);

− социальную, экономическую и политическую среду.

Таким образом, личностные особенности лидера не могут не рассматриваться в более широком контексте. Участие в организации ведет к появлению социального «пласта» в анализе психологических характеристик лидерства и менеджмента.

Новые экономические условия приводят к появлению новых организационных форм и особых стилей лидерства. Предлагается несколько идей управления и лидерства:

• поддержка только высокоприбыльных проектов – активность внутри фирмы для повышения ее прибыльности;

• введение полной автономии линейных менеджеров, находящихся в контакте с потребителями, разрешение им организовывать работу по своему усмотрению, изменять технологии для удовлетворения запросов клиентов;

• управление помимо существующей иерархии;

• использование формальной и неформальной информационных сетей,

объединяющих автономные элементы.

Лекция 4. Конфликты и их влияние на поведение человека в организации.

4.1. Конфликт как неотъемлемая составляющая жизни общества.

Конфликт (от лат. conflictus – столкновение) – это столкновение противоположно направленных целей, интересов, мнений и позиций субъектов взаимодействия.

Для многих слово конфликт вызывает ассоциации с угрозами, враждебностью, непониманием, безысходными спорами и обидами... В итоге сложилось мнение, что конфликт – всегда явление негативное, нежелательное, особенно для руководителей, менеджеров, так как они работают с людьми, персоналом, им приходится сталкиваться с конфликтами чаще других.

Представители ранних школ управления, в том числе сторонники школы человеческих отношений, Л. Козер, Р. Фишер, У. Юри считали, что конфликт – это признак неэффективной деятельности организации и плохого управления.

Такая точка зрения навсегда осталась в прошлом. В наше время теоретики и практики управления все чаще склоняются к той точке зрения, что некоторые конфликты даже в самой эффективной организации при самых лучших взаимоотношениях не только возможны, но и желательны.

Самое главное – умение управлять конфликтом, ведь конфликты возникают практически во всех сферах человеческой жизни.

Конфликт может иметь как положительный, так и отрицательный характер (позитивный и деструктивный виды). В некоторых случаях он может мешать удовлетворению потребностей отдельной личности и достижению целей организации в целом. Но в некоторых случаях конфликт помогает выявить разнообразие точек зрения, дает дополнительную информацию, помогает выявить большое количество альтернатив и проблем.

Конфликт делает процесс принятия решений группой более эффективным, а также дает возможность людям выразить свои мысли и соображения и тем самым удовлетворить личные потребности в уважении и власти. Это также может привести к более эффективному выполнению планов, стратегий и проектов, поскольку обсуждение различных точек зрения проходит до их фактического исполнения. Таким образом, под конфликтом понимается наиболее острый способ разрешения значимых противоречий, возникающих в процессе взаимодействия, заключающийся в противодействии субъектов конфликта и сопровождающийся положительными и отрицательными эмоциями.

На сегодняшний день наиболее продуктивным шагом в области конфликтологии и менеджмента было бы связать в систему все те практически не связанные между собой исследования конфликта, которые ведутся в рамках военных наук, искусствоведения, истории, математики, педагогики, политологии, правоведения, психологии, социологии,

философии, экономики и других наук. Создание этой системы возможно, поскольку в основе любого конфликта лежит противоречие, которое играет системообразующую роль, как для различных видов конфликта, так и для различных уровней их изучения. Ее создание необходимо, поскольку люди, органы управления имеют дело с целостными реальными конфликтами, а не с отдельными их психологическими, правовыми, философскими, социологическими, экономическими и другими аспектами.

Объектом комплексного изучения конфликтологии являются конфликты в целом, а предметом – общая закономерность их возникновения, развития и завершения.

В социальной психологии существует многовариантная классификация конфликтов в зависимости от тех критериев, которые берутся за основу.

Длительность конфликта зависит от предмета противоречия и от черт характера его участников.

Длительные конфликты очень опасны, в них конфликтующие стороны

закрепляют свое негативное состояние.

Различие людей во взглядах, несовпадение восприятия и оценок тех или иных событий достаточно часто приводят к спорной ситуации. Если к тому же создавшаяся ситуация представляет собой угрозу для достижения поставленной цели хотя бы для одного из участников взаимодействия, то возникает конфликтная ситуация. Достаточно часто в основе конфликтной ситуации лежат объективные противоречия, но иногда бывает достаточно какой-либо незначительной детали (инцидента) для зарождения конфликта:

неудачно сказанного слова, мнения.

Инцидент + Конфликтная ситуация = Конфликт

Возможность конфликтов заложена в существе самой человеческой жизни. Среди причин, порождающих конфликты, следует назвать, прежде всего, социально-экономические, политические и нравственные.

Они являются питательной средой для возникновения различного рода конфликтов. На их возникновение оказывают влияние психофизические и биологические особенности людей.

Существуют и надуманные, искусственно раздутые, созданные для прикрытия профессиональной некомпетентности некоторыми лицами конфликты.

Движущей силой в конфликте является любопытство или стремление человека победить либо сохранить, либо улучшить свое положение, безопасность, устойчивость в коллективе или надежда на достижение поставленной в явном или неявном виде цели.

Характерной особенностью любого конфликта является то, что ни одна из участвующих сторон точно не знает заранее всех решений, принимаемых другими сторонами, их будущее поведение, и, следовательно, каждый вынужден действовать в условиях неопределенности.

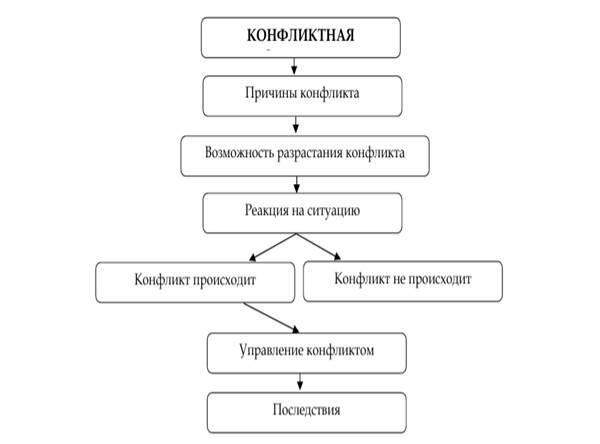

Рис.1 Зарождение и развитие конфликта.

Общность всех конфликтов независимо от их природы заключается в столкновении интересов, стремлений, целей, путей их достижения, отсутствии согласия двух или более сторон – участников конфликта. Сложность конфликтов обусловливается разумными действиями отдельных лиц и коллективов с разными интересами.

Отсутствие согласия объясняется наличием разнообразных мнений, взглядов, идей, интересов, точек зрения и т.д. Однако оно не всегда выражается в форме явного столкновения, конфликта. Это происходит только тогда, когда существующие противоречия, разногласия нарушают нормальное взаимодействие людей, препятствуют достижению поставленных целей. В этом случае люди просто бывают вынуждены каким-то образом преодолеть разногласия и вступают в открытое конфликтное взаимодействие.

Наличие серьезных причин вовсе не означает, что конфликт произойдет. Обычно он не происходит, если стороны считают, что выгоды от конфликта меньше, чем возможных затрат и потрясений. Но когда конфликт происходит, приходится применять разные методы для его разрешения, что обычно зависит от причины его возникновения.

Рис.2 Классификация конфликтов по направленности.

2015-07-14

2015-07-14 3379

3379