Антропогенное воздействие, оказываемое предприятиями на состояние окружающей среды (ОС) необходимо оценивать в разрезе конкретных территорий. Данные оценки связаны с решением вопросов очередности и объемов финансирования природоохранных мероприятий в первую очередь для наиболее проблемных с экологической точки зрения территорий.

Для выявления приоритетности выделения средств на экологическую реабилитацию территорий необходима комплексная информация об и экологическом состоянии. Эти сведения позволят выделить наиболее приоритетные для инвестирования территории и оптимальным образом распределить средства, предназначенные для экологической реабилитации. Выбор оптимального набора показателей, возможность на их основе комплексно оценить состояние экосистемы любой территории, является сегодня одной из самых актуальных проблем управления природопользованием и охраной окружающей среды. Оценка экологической обстановки и «качества» окружающей среды является непростой задачей. Число показателей, которые могут быть использованы для оценки экологического состояния территорий разного масштаба, измеряются сотнями. Восприятие такого массива данных, его анализ для комплексной оценки экологической ситуации на местном, региональном и федеральном уровне весьма затруднительно. Поэтому актуален вопрос разработки перечня наиболее значимых показателей, отобранных из огромного массива данных, с помощью которых станет возможным без особых затруднений оценить экологическое состояние исследуемых территорий.

|

|

|

В различных экологических отчетах и ежегодных аналитических обзорах публикуются сведения о загрязнении окружающей среды - выброса в атмосферу от передвижных и стационарных источников, сброса в водные объекты, приводятся данные о размещении отходов и прочее. Территории можно ранжировать по различным воздействиям и показателям – по наиболее загрязненным воздушным бассейнам, по объему поступающих в объекты окружающей среды выбросов и сбросов, по интенсивности транспортных потоков, по величине причиненных ущербов и др.

Далее будут рассмотрены показатели, которые разными авторами и источниками предлагаются для использования с целью оценки экологического состояния территорий. Количество рассмотренных в данной главе показателей незначительно по сравнению с тем массивом данных, который имеется в настоящее время. Но, следует отметить, что рассмотрены наиболее значимые и часто используемые показатели состояния окружающей среды или воздействия на неё.

Из широкого спектра самых различных показателей необходимо выбирать те, которые наилучшим образом смогут охарактеризовать экологическую обстановку отдельных территорий. Чтобы упростить задачу анализа, были выделены составляющие экосистем, состояние каждой из которых можно оценить с помощью предложенных к рассмотрению показателей: воздух, вода, земля, социум, растительность, животный мир.

|

|

|

Загрязнение атмосферы является наиболее опасным по своим последствиям, оно приобрело глобальный характер и может повлечь за собой изменения в биосфере в целом, поэтому для её оценки были разработаны следующие показатели:

1. Экономическая оценка ущерба, причиненного загрязнением атмосферного воздуха стационарными источниками:

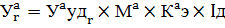

(1)

(1)

(2) где

(2) где

- экономическая оценка годового ущерба от выбросов в атмосферный воздух стационарными источниками для r-ого экономического региона РФ, тыс. руб./год;

- экономическая оценка годового ущерба от выбросов в атмосферный воздух стационарными источниками для r-ого экономического региона РФ, тыс. руб./год;

- величина экономической оценки удельного ущерба от выбросов загрязняющих веществ в воздух для r-ого экономического региона РФ, руб/усл т;

- величина экономической оценки удельного ущерба от выбросов загрязняющих веществ в воздух для r-ого экономического региона РФ, руб/усл т;

- приведённая масса выбросов загрязняющих веществ в рассматриваемом регионе усл. т/год;

- приведённая масса выбросов загрязняющих веществ в рассматриваемом регионе усл. т/год;

– коэффициент экологической ситуации и экологической значимости состояния атмосферного воздуха территорий экономических районов РФ;

– коэффициент экологической ситуации и экологической значимости состояния атмосферного воздуха территорий экономических районов РФ;

- индекс-дефлятор по отраслям промышленности;

- индекс-дефлятор по отраслям промышленности;

- масса выброса в атмосферный воздух i-ого загрязняющего вещества или группы веществ с одинаковым коэффициентом эколого-экономической опасности, т./год;

- масса выброса в атмосферный воздух i-ого загрязняющего вещества или группы веществ с одинаковым коэффициентом эколого-экономической опасности, т./год;

- коэффициент относительной эколого-экономической опасности i-ого загрязнителя усл.т/год;

- коэффициент относительной эколого-экономической опасности i-ого загрязнителя усл.т/год;

i – индекс загрязняющего вещества или группы веществ.

2. Экономическая оценка ущерба, причинённая загрязнением атмосферного воздуха транспортными средствами.

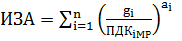

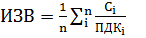

3. Индекс загрязнения атмосферы (ИЗА): Для интегральной оценки состояния воздушного бассейна применяют индекс загрязнения атмосферы. Это комплексный показатель загрязнения атмосферы, который рассчитывается по сумме пяти главных загрязнителей при переводе абсолютных значений каждого в число ПДК. Перевод абсолютных значений в ИЗА позволяет более реально учесть экологический вред, который наносится загрязнителями разной степени вредности:

(3), где

(3), где

- концентрация i-ого вещества мг/м3;

- концентрация i-ого вещества мг/м3;

- максимально разовая ПДК i-ого вещества, мг/м3;

- максимально разовая ПДК i-ого вещества, мг/м3;

- коэффициент соотношения вредности i-ого вещества с вредностью вещества 3 класса опасности

- коэффициент соотношения вредности i-ого вещества с вредностью вещества 3 класса опасности

n - количество примесей, учтённых при расчете.

ИЗА является упрощенным показателем и рассчитывается обычно для n=5 – наиболее значимых концентраций вещества, определяющих суммарное загрязнение воздуха. В эту пятёрку чаще других попадают такие вещества, как бенз(а)пирен, формальдегид, фенол, аммиак, диоксид азота, сероуглерод, пыль. Индекс загрязнения атмосферы изменяется от долей единицы до 15-20 – чрезвычайно опасных уровней загрязнения.

Одна из наиболее острых экологических проблем – состояние поверхностных вод, она имеет два аспекта: количественный и качественный. Главным источником загрязнения водных объектов являются сточные воды (в том числе и разной степени очистки) промышленных предприятий, хозяйственно-бытовые сточные воды городов и населенны пунктов, стоки систем орошения, поверхностные стоки с полей и других сельскохозяйственных объектов. Загрязнение водных объектов в настоящее время приобрело глобальный характер и существенно уменьшило доступные эксплуатационные ресурсы пресной воды.

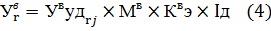

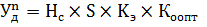

1. Экономическая оценка ущерба причиненного загрязнением водных объектов

(5), где

(5), где

– экономическая оценка годового ущерба водным ресурсам в рассматриваемом r-том экономическом регионе РФ, тыс. руб./год;

– экономическая оценка годового ущерба водным ресурсам в рассматриваемом r-том экономическом регионе РФ, тыс. руб./год;

– показатель удельного ущерба водным ресурсам, наносимого единицей приведённой массой загрязняющих веществ на конец расчетного периода для j-ого водного объекта в рассматриваемом r-том регионе РФ, руб./усл. т;

– показатель удельного ущерба водным ресурсам, наносимого единицей приведённой массой загрязняющих веществ на конец расчетного периода для j-ого водного объекта в рассматриваемом r-том регионе РФ, руб./усл. т;

|

|

|

- приведённая масса cбросов загрязняющих веществ в водные объекты в рассматриваемом регионе усл. т/год;

- приведённая масса cбросов загрязняющих веществ в водные объекты в рассматриваемом регионе усл. т/год;

- коэффициент экологической ситуации и экологической значимости состояния водных объектов по бассейнам основных рек;

- коэффициент экологической ситуации и экологической значимости состояния водных объектов по бассейнам основных рек;

- индекс-дефлятор по отраслям промышленности;

- индекс-дефлятор по отраслям промышленности;

- масса фактического сброса i-ого загрязняющего вещества или группы веществ с одинаковым коэффициентом эколого-экономической опасности в водные объекты региона, т./год;

- масса фактического сброса i-ого загрязняющего вещества или группы веществ с одинаковым коэффициентом эколого-экономической опасности в водные объекты региона, т./год;

- коэффициент относительной эколого-экономической опасности i-ого загрязнителя усл.т/год;

- коэффициент относительной эколого-экономической опасности i-ого загрязнителя усл.т/год;

i – индекс загрязняющего вещества или группы веществ.

2. Индекс загрязнения воды (ИЗВ)

(6), где

(6), где

- концентрация i-ого компонента мг/дм3;

- концентрация i-ого компонента мг/дм3;

– предельно допустимая концентрация загрязняющего вещества, мг/дм3;

– предельно допустимая концентрация загрязняющего вещества, мг/дм3;

n - число показателей, используемых для расчета индекса (для оценки качества вод расчеты ведут для n = 6…7 загрязняющих веществ, включая: биологическое потребление кислорода БПК, синтетические поверхностно-активные вещества СПАВ, водородный показатель pH, концентрация растворенного кислорода).

ИЗВ был установлен Госкомгидрометом СССР и относится к категории показателей, наиболее часто используемых для оценки качества водных объектов. Этот индекс является типичным коэффициентом и представляет собой среднюю долю превышения ПДК по строго лимитированному числу индивидуальных ингредиентов.

Модификация данного метода: УКИЗВ – удельный комбинаторный индекс загрязненности воды, рассчитывается по двадцати пяти ингредиентам, вносящим наибольший вклад в загрязнение вод.

Помимо качественного истощения водных ресурсов важным представляется применение для оценки экологического состояния территорий показателя, позволяющего оценить количественное истощение водных объектов. Таким показателем является величина дефицита речного стока.

3. Дефицит речного стока. Данную величину определяют по результатам водохозяйственного баланса, который может характеризоваться наличием резервов или дефицитом стока. Водохозяйственный баланс – количественное соотношение между поступлением (приходная часть) и расходованием (расходная часть) воды в границах речных бассейнов и подбассейнов.

|

|

|

Поверхность земли испытывает самую значительную по массе и очень опасную антропогенную нагрузку. Основными источниками загрязнения почв являются твердые и жидкие отходы промышленности, отходы потребления и сельскохозяйственные отходы.

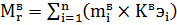

1. Экономическая оценка ущерба, причиненного в результате деградации почв и земель:

(7), где

(7), где

- экономическая оценка годового ущерба от деградации почв и земель, тыс.руб/год;

- экономическая оценка годового ущерба от деградации почв и земель, тыс.руб/год;

- норматив стоимости земель (то же самое, что и норматив стоимости освоения новых земель взамен изымаемых сельскохозяйственных угодий для несельскохозяйственных нужд), тыс.руб/га;

- норматив стоимости земель (то же самое, что и норматив стоимости освоения новых земель взамен изымаемых сельскохозяйственных угодий для несельскохозяйственных нужд), тыс.руб/га;

S - площадь деградировавших почв и земель за отчетный период в результате хозяйственной деятельности, га/год;

- коэффициент экологической ситуации и экологической значимости территории;

- коэффициент экологической ситуации и экологической значимости территории;

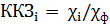

- коэффициент для особо охраняемых природных территорий. 2 .Коэффициент концентрации загрязнения почвы (КЗ З)

- коэффициент для особо охраняемых природных территорий. 2 .Коэффициент концентрации загрязнения почвы (КЗ З)

В качестве показателя степени загрязнения почв применяется коэффициент концентрации загрязнения почвы, вычисляемый по формуле:

(8)

(8)

или, если ПДК не установлена, по формуле:

(9), где

(9), где

- коэффициент концентрации загрязнения для i-го вещества;

- коэффициент концентрации загрязнения для i-го вещества;

- содержание i-го загрязняющего вещества;

- содержание i-го загрязняющего вещества;

- фоновое содержание этого вещества.

- фоновое содержание этого вещества.

Состояние окружающей среды в районе или городе зависит от состояния ландшафта, т.е. структуры использования земель, которая отражается в земельном кадастре. Уровень и направленность антропогенного воздействия, степень устойчивости ландшафтов на разные виды антропогенной нагрузки оцениваются в характеристиках эколого-хозяйственного состояния территории.

3. Эколого-хозяйственный баланс - это система показателей, характеризующих изменение соотношения участков площадей с разным уровнем антропогенного воздействия к общей площади территории района и баланс использования природных ресурсов на данной территории.

Эколого-хозяйственный баланс территории есть сбалансированное соотношение различных видов деятельности и интересов различных групп населения на территории с учетом потенциальных и реальных возможностей природы, что обеспечивает устойчивое развитие природы и общества. На основании земельного кадастра можно рассчитать коэффициент естественной защищенности (Кез), коэффициенты абсолютной (Ка) и относительной (Ко) антропогенной напряженности, для расчета которых достаточно иметь сведения о площадях земель, занятых тем или иным видом деятельности. Коэффициенты абсолютной и относительной напряженности эколого-хозяйственного состояния территории позволяют оценить антропогенную преобразованность территории.

Также, при расчётах антропогенной нагрузки территории учитывают демографические показатели: плотность и численность населения, рождаемость, смертность, уровень заболеваемости и т.д.

Растительность - такой компонент окружающей среды, который регулирует нормальное функционирование всех остальных составляющих. Важное значение для создания благоприятных экологических условий играют леса, наличие которых и их восстановление является приоритетной задачей на национальном и мировом уровне. Санитарно-гигиенические функции леса проявляются в улучшении микроклимата, оздоровлении воздуха, шумопоглощении и др. При учёте растительности используют показатели: годовое обезлесение, км /год; лесистость, в % к общей земельной площади; озеленение территории, м /чел., доля заповедных территорий к общей площади, в % и т.д.

Для оценки состояния животного мира отсутствуют четкие и определенные, в том числе количественные критерии и нормы, в связи с чем наиболее часто используется метод экспертных оценок, как и в ситуации с оценкой состояния растительности (оценочные показатели – биоразнообразие, плотность популяции вида-индикатора антропогенной нагрузки и др.).

2015-07-21

2015-07-21 7505

7505