Под пористостью горной породы понимают наличие в ней пустот ^пор). Эти пустоты являются вместилищем для жидкостей (воды, нефти) и газов, находящихся в недрах земли.

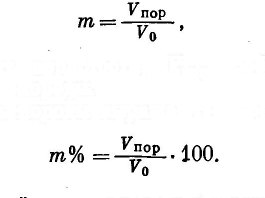

Численная величина полной (абсолютной) пористости определяется безразмерным коэффициентом пористости, представляющим •собой отношение суммарного^ объема пустот в породе к видимому объему породы.

|

(15)

еде т — коэффициент пористости; 7пор — объем пор в породе; Уо — видимый объем породы.

Иногда пористость породы выражают в процентах, т. е.

(16)

Коэффициент полной пористости используется при оценке абсолютных запасов нефти в пласте, а также для сравнения различных пластов или участков одного и того же пласта.

Не всегда все пустоты в породе связаны между собой. Часто пустоты какой-либо части пласта бывают изолированы от других пустот. Насыщающие пористый пласт жидкость или газ могут двигаться только по сообщающимся друг с другом пустотам. Поэтому наряду с полной пористостью для характеристики нефтесодержащих пород вводят еще понятие коэффициента открытой пористости, или отношение объема открытых сообщающихся пор к объему образца породы.

|

|

|

Если геометрический объем блока породы умножить на коэффициент ее полной пористости, то определится статическая полезная •емкость коллектора;

Уп = РНт, (17)

где уп — емкость породы, м3; Р — площадь блока породы, м2; & — средняя мощность блока породы, м; т —коэффициент пористости.

При объеме блока породы, равном 1 м3 (Р = 1 м2, Н — 1 м), удельная объемная емкость породы численно равна коэффициенту

пористости, т. е.

Уп = т. (18)

При перепадах давлений, наблюдающихся в естественных пластах, часть жидкости (например, неподвижные пленки на поверхности породы, капли нефти и воды, удерживаемые капиллярными силами в местах контакта зерен и в сужениях каналов, и т. п.) не движется в порах. Для учета этих явлений введено понятие коэффициента динамической полезной емкости коллектора, который

характеризует относительный объем пор и пустот, через которые возможна фильтрация нефти и газа в пластовых условиях.

Величина пористости зависит от размера и формы зерен, складывающих породу, степени неоднородности зерен, их уплотнения и других факторов. Для идеальных условий, т. е. для породы, состоящей из отсортированных и однородных по размерам сферических зерен, величина пористости не зависит от размеров зерен, а определяется только их взаимным расположением и может изменяться от 26 до 48%.

В естественном песчаном грунте форма и размеры песчинок неодинаковы. В природных условиях пески состоят из зерен неправильной формы и самых разнообразных размеров. Уплотнение песчинок в грунте также может быть различным. Все это ведет к тому, что пористость естественного песчаного грунта в большинстве случаев значительно меньше пористости фиктивного грунта, т. е. грунта, составленного из шарообразных частиц одинакового размера.

|

|

|

В песчаниках, известняках и других сцементированных горных породах пористость еще меньше, чем в песчаных грунтах, из-за заполнения пор различными цементирующими веществами.

Наибольшей пористостью в естественных условиях обладают осадочные несцементированные или слабосцементированные породы— пески и глины. При этом пористость увеличивается с уменьшением зерен, составляющих породу, в отличие от фиктивного грунта, где величина пористости не зависит от размеров шариков (зерен). Это увеличение пористости с уменьшением размера зерен вызывается тем, что форма зерен с уменьшением их величины становится обычно более неправильной; при неправильной форме укладка зерен менее плотная и пористость увеличивается.

Вследствие влияния на пористость многих факторов величина ее изменяется в широких пределах (табл. 3).

Таблица 3 Пределы изменения полной пористости некоторых горных пород

| Породы |

Пористость, %, от—до

| Глинистые сланцы........................................................ | 0 54—1 4 |

| Глины............................................................................ | 6—50 |

| Пески........................................................................... | 6—52 |

| Песчаники.... | 3,5 — 29 |

| Известняки и доломиты............................................ | ' о,6—33 |

С увеличением глубины залегания пород пористость обычно уменьшается в связи с их уплотнением под действием вышележащих пород. Наиболее неравномерна пористость карбонатных пород, в которых наряду с крупными трещинами, кавернами и пустотами имеются плотные блоки, практически лишенные пор.

21»

При разработке газоконденсатного месторождения по мере падения давления в нем из газа начинает выделяться конденсат. В первую очередь конденсируются наиболее тяжелые компоненты, а затем все более легкие. Давление, при котором выпадает наибольшее количество конденсата, называется давлением максимальной конденсации.

Конденсат из жирного газа имеет относительную плотность 0,6— 0,8, температуру начала кипения от 18 до 50° С, температуру конца кипения от 140 до 340° С, прозрачный цвет или слабую желтую окраску от примесей нефти.

Количественное соотношение фаз в продукции газоконденсатных месторождений оценивается газоконденсатным фактором. Этот фактор показывает отношение количества добытого газа к количеству полученного конденсата, улавливаемого в сепараторах. Чем богаче газ конденсатом, тем меньше газоконденсатный фактор.

Для разрабатываемых газоконденсатных месторождений газоконденсатный фактор колеблется от 2000 до 250 000 м3/м3.

Конденсат может выделяться как на поверхности из добытого газа, так и в пласте при снижении давления. В последнем случае конденсат впитывается породой пласта, и значительная часть его может остаться в пласте безвозвратно.

Для предотвращения этого явления газоконденсатное месторождение должно разрабатываться с поддержанием пластового давления.

Прежде чем составлять проект разработки газоконденсатного месторождения, необходимо его тщательно изучить путем испытания разведочных скважин и проведения исследовательских работ по определению:

1) количества выделяющегося конденсата при различных дав

лениях и температурах;

2) давления начала и максимальной конденсации для данного

температурного режима;

3) состава конденсата при различных режимах конденсации;

4) потерь конденсата в пласте при снижении давления и потерь

с сухим газом после сепарации.

Для исследования газоконденсатных месторождений применяются специальные передвижные лаборатории, смонтированные на автомашинах; в их комплект входят сепараторы, пробоотборники, мерники и другое оборудование. Такие лаборатории позволяют проводить исследования непосредственно у скважины.

|

|

|

После проведения необходимых исследований и определения в залежи запасов газа и конденсата выбирают метод разработки и эксплуатации залежи: с поддержанием давления путем закачки в пласт газа, воздуха или воды; без поддержания давления путем разработки залежи как газовой; может быть принят также промежуточный вариант — снижение давления в залежи до определенной величины на первом этапе разработки и затем эксплуатация с поддержанием давления на втором этапе.

Выбор системы разработки должен быть экономически обоснован с учетом того, что разработка газоконденсатного месторождения всегда связана с большими капитальными вложениями и эксплуатационными расходами. Помимо обычных затрат на бурение эксплуатационных и нагнетательных скважин, обустройство промысла и его обслуживание, здесь приходится вкладывать крупные средства в строительство и эксплуатацию газоконденсатного завода и компрессорной станции высокого давления для обратной закачки сухого газа в пласт.

Таким образом, разработка и эксплуатация газоконденсатных месторождений представляют собой комплексное осуществление двух взаимосвязанных, но технологически различных процессов — добычу конденсатного газа и его переработку.

При очень высоком пластовом давлении разработку газоконденсатного месторождения можно начинать на режиме истощения, проводя ее до того момента, когда пластовое давление приблизится к давлению начала обратной конденсации. После этого в пласт следует закачивать сухой газ и завершать разработку снова на режиме истощения. Заключительный процесс разработки начинается после прорыва сухого газа к эксплуатационным скважинам и резкого-понижения содержания конденсата в добываемой продукции.

Число эксплуатационных скважин для газоконденсатной залежи определяют, исходя из суммарной добычи конденсата и газа и установленного среднего дебита одной скважины. Последний определяют по данным испытаний. Он не должен вызывать чрезмерного падения давления в потоке газа, разрушения коллектора, конденсации и образования гидратов и других осложнений. Скорость движения газа должна обеспечивать вынос образовавшегося конденсата на поверхность.

|

|

|

2015-08-13

2015-08-13 5183

5183